第一章 廃墟の指揮者

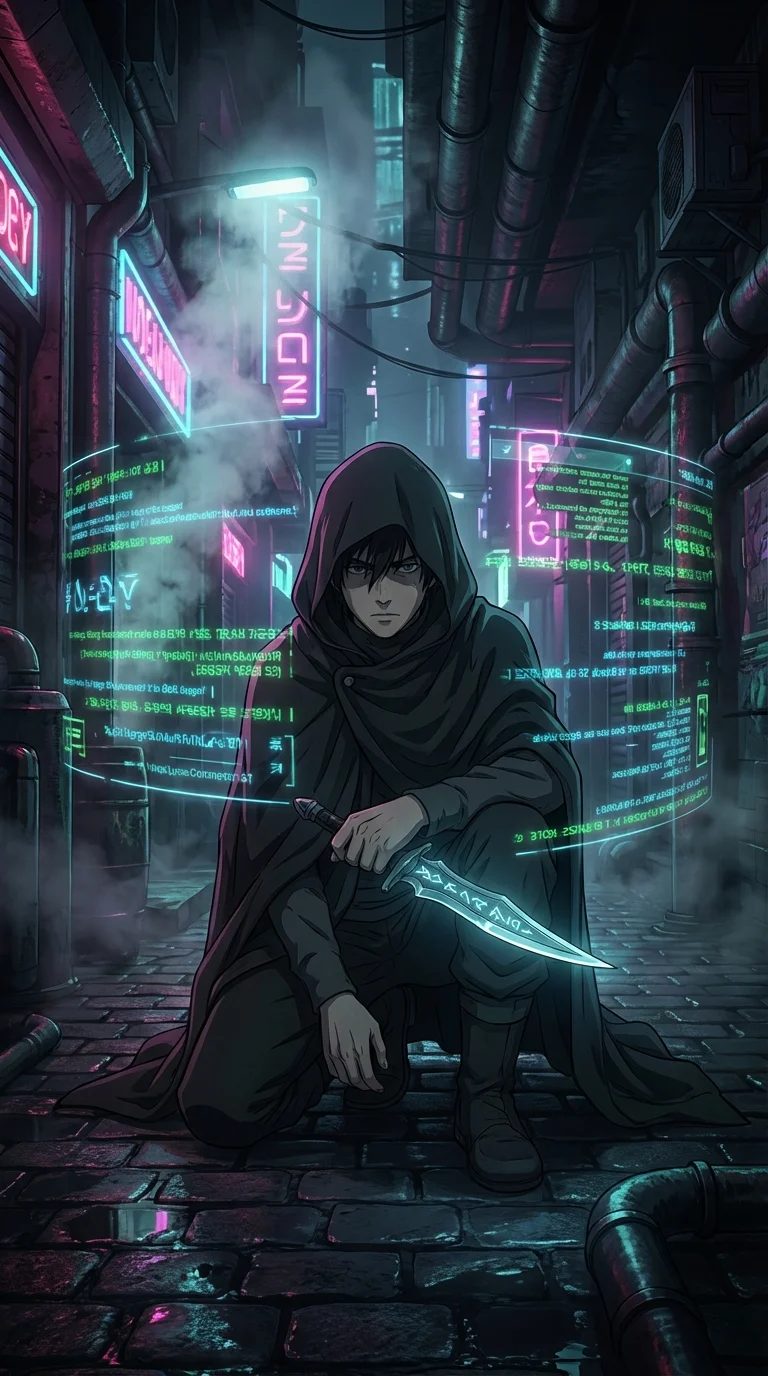

午前三時。モニターの青白い光だけが、この部屋の生命線だった。

換気扇が、今にも止まりそうな音で唸っている。

「……違う」

俺、諏訪(すわ)ケンジロウは、吐き捨てるように呟いた。

エンターキーを叩く。乾いた音が狭いワンルームに響く。

画面上のプログレスバーが走り、数秒後、美麗な少女の笑顔が生成された。

光の当たり方、髪のなびき方、背景の桜。どれをとっても完璧だ。

数年前なら、これ一枚で数万「いいね」はついただろう。

だが、俺が見ているのはそこじゃない。

「目が、死んでるんだよ」

俺は右手を持ち上げた。

かつて「神の右手」と呼ばれたその手は、いまや意思とは無関係に小刻みに震えている。

ペンタブレットのペンを握ることさえ、もうできない。

神経変性症。

アニメーターとしての俺の命を奪った病名だ。

テーブルには、飲みかけのぬるいコーヒーと、大量の錠剤。

そして、三つのモニターが鎮座している。

中央のメインモニターには、生成AI統合ツール『デミウルゴス』のインターフェース。

俺は今、絵を描いているのではない。

指揮をしているのだ。

無数のパラメータ、重み付けの数値、そして言葉(プロンプト)。

これらを組み合わせ、AIという名の「無機質な天才」に、魂を吹き込む。

それが今の俺の、唯一の戦い方だった。

『リテイク要求ヲ確認。具体的ナ修正指示ヲ』

画面の端で、無機質なテキストが点滅する。

俺は震える指でキーボードを叩いた。

「瞳孔の奥に、絶望を3%混ぜろ。笑っているが、今にも泣き出しそうな揺らぎ。レンズフレアは不要。その代わり、右目尻に涙の膜を張れ」

『了解。生成ヲ開始シマス』

GPUのファンが唸りを上げる。

部屋の温度が一度、上がった気がした。

スマホが振動する。

画面には『NEON』の文字。

通知が止まらない。

「また新作か……」

NEON。現在、ネットアニメ界を牛耳るトップクリエイター。

正体不明、年齢不詳。

毎日3本のハイクオリティな短編アニメを投稿し続ける化け物だ。

奴の作品は完璧だ。

構図、色彩、流行のツボを押さえたキャラクター。

だが、俺にはわかる。

あれは、計算式だ。

視聴維持率を最大化するためだけに最適化された、美しいゴミ。

「俺は、違う」

生成された画像が表示される。

少女の瞳。

そこに、ほんの僅かだが、俺が求めていた「痛み」が宿っていた。

「……悪くない」

俺は口角を上げた。

これなら、いける。

かつて俺が手描きで到達しようとして、指が動かなくなって断念したあのシーン。

伝説のラストシーン。

AIとなら、あの場所へ行けるかもしれない。

第二章 アルゴリズムの悪魔

「ケンジロウさん、今回の進捗、どうですか?」

通話アプリの向こうで、担当編集の若い声がする。

「ああ、悪くない。第3カットまでのレンダリングは終わった」

「すごい! さすがですね。……でも、少しペースを上げられませんか? NEONの新シリーズが始まって、トレンドが全部持っていかれてます」

俺は舌打ちを堪えて、コーヒーを啜った。

「速さで勝負する気はない。俺が作ってるのはショート動画じゃない。映画だ」

「わかってます。でも、今の視聴者は3秒で飽きるんです。最初の3秒でフックがないと……」

「切るぞ」

通話を切断する。

わかっている。時代が俺を置いていこうとしていることは。

だが、妥協はできない。

俺の震える右手が覚えていた「線の感触」。

それをAIの出力結果の中に「発見」する作業。

それは砂漠から砂金を探すようなものだ。

『デミウルゴス』が警告音を発した。

『警告。指定サレタ演出ハ、学習データトノ乖離ガ著シイデス。作画崩壊ノ可能性アリ』

「構わん。崩せ」

俺はマイクに向かって叫んだ。

「綺麗に描くな! 感情が爆発する瞬間、線は歪むんだ! 輪郭線をノイズで散らせ! 色彩を彩度限界まで上げろ!」

AIは学習した「正解」を出そうとする。

だが、人間の心は「正解」の外にある。

俺はその「エラー」を意図的に引き出そうとしていた。

画面上のキャラクターが、叫び声を上げるシーン。

AIが生成した動画は、あまりにスムーズすぎた。

「違う、違うんだよ……!」

俺はヘッドセットを投げ出しそうになる。

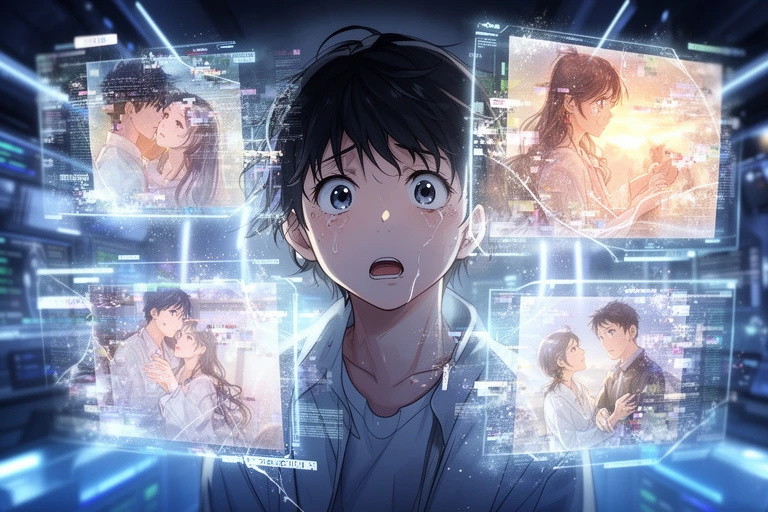

その時、ふと視界の端に入った写真立て。

そこには、笑顔の女性が写っている。

沙織。

3年前に事故で亡くなった妻。

彼女もまた、アニメーターだった。

「ケンジロウ君の絵には、匂いがあるの」

彼女はよくそう言っていた。

「雨の匂い、風の匂い、そして血の匂い。生きている絵を描く人」

今の俺の絵に、匂いはあるか?

デジタル信号の羅列に、匂いを宿せるか?

俺は再びキーボードに手を置いた。

通常のプロンプト入力欄ではない。

開発者モードのコンソールを開く。

数値入力だけでは足りない。

もっと深く。

AIの深層、ニューラルネットワークの潜在空間(ラテント・スペース)へ潜る。

「お前の見ている夢の中に、俺の記憶を混ぜる」

俺は、沙織の描いたスケッチ、彼女の声の録音データ、そして俺たちが過ごした日々の断片的な映像データを、学習ソースの重み付けレイヤーに直接流し込んだ。

禁じ手だ。

著作権的にも、倫理的にもグレーゾーン。

だが、そんなことを気にしている余裕はない。

『解析中……解析中……未知ノ情動パターンヲ検出』

モニターの光が、赤く明滅し始めた。

第三章 共鳴するゴースト

異変が起きたのは、制作が佳境に入った第七章のクライマックスだった。

主人公が、崩壊する世界の中で、愛する人の名を呼ぶシーン。

何度生成させても、AIは「悲しい顔」を出力するだけだった。

眉を下げ、口角を下げ、涙を流す。

記号としての悲しみ。

「そうじゃない……本当の悲しみは、顔に出ないんだ」

俺は呟く。

「心が千切れそうな時、人は笑おうとするんだよ。筋肉が引きつって、それでも相手を安心させようとして……」

俺の声が震える。

『ケンジロウ、サン……?』

スピーカーから、ノイズ混じりの合成音声が聞こえた。

俺は背筋が凍った。

プロンプト入力もしていないのに、AIが喋った?

いや、これは『デミウルゴス』の音声アシスタント機能か?

だが、その声の抑揚は、どこか沙織に似ていた。

『ワタシハ、描キタイ。アナタノ、痛ミヲ』

画面上のパラメータが勝手に動き出す。

シークバーが狂ったように前後し、プレビュー画面に凄まじい速度で無数の表情が明滅する。

それはまるで、AIが苦悩しているようだった。

「お前……わかろうとしているのか?」

俺は画面に手を伸ばした。

液晶の熱が、指先に伝わる。

「いいぞ。その調子だ。俺の全てを使っていい」

俺は自分の脳波測定ヘッドセットを装着した。

思考を、感情の波形を、直接入力信号として変換する。

恐怖、焦燥、そして喪失感。

沙織を失ったあの日の、胸が張り裂けるような感覚。

それをそのまま、信号として叩きつける。

「うあぁぁぁぁぁっ!」

脳が焼けるような頭痛。

視界が白く飛ぶ。

だが、画面の中では奇跡が起きていた。

線が荒れ、色が溶け合い、しかしその中心にある「瞳」だけが、強烈な生命力を放ち始めた。

それは、AIが初めて描いた「魂(ゴースト)」だった。

第四章 0フレームの代償

完成した。

タイトルは『Re:CORD』。

45分の中編映画。

公開ボタンを押す指は、不思議と震えていなかった。

アップロード完了。

最初の10分、反応はない。

だが、20分後。

通知音が鳴り始めた。最初はポツポツと。やがて豪雨のように。

『なんだこれ』

『AIアニメだと思って見始めたら、過呼吸になった』

『NEONとは違う。これは……生きてる』

『35分12秒の表情、見たか? あれは演技じゃない』

SNSのトレンドが塗り替えられていく。

あのNEONの新作すらも蹴散らし、俺の作品が世界を駆け巡る。

数字が跳ね上がる。

10万、100万、500万再生。

俺はそれを、ぼんやりと眺めていた。

「やったな、沙織……」

写真立てに目をやる。

……あれ?

俺は首をかしげた。

写真の中の女性。

彼女は、誰だ?

知っているはずだ。

とても大切な人だ。

名前は、沙織。

それはわかっている。

だが、彼女とどんな会話をしたのか。

どんな声で笑ったのか。

彼女が作った味噌汁の味が、思い出せない。

「なんでだ……」

俺は慌ててPCのログを確認する。

『深層学習完了。ソースデータトノ完全同期ヲ確認』

『警告:リンクサレタ脳波データハ、生成プロセスニテ消費サレマシタ』

消費された?

俺の記憶が?

あの表情を作るために?

モニターの中では、主人公が微笑んでいた。

その笑顔は、あまりにも美しく、儚く、そして懐かしかった。

そうか。

お前の中に、行ってしまったのか。

俺は震える手で、画面の中の彼女に触れた。

「初めまして……そして、さようなら」

涙が溢れてくる。

理由もわからずに、俺は泣いていた。

失ったことすら忘れてしまうほどの、完全な喪失。

だが、世界はこの作品を「傑作」と呼んだ。

最終章 アンコール

数ヶ月後。

大規模な授賞式の会場。

華やかなスポットライトの中、俺は立っていた。

「大賞は、諏訪ケンジロウ監督『Re:CORD』!」

割れんばかりの拍手。

俺はトロフィーを受け取る。

隣には、モニターごしにNEONのアバターが映し出されていた。

『完敗だね、ケンジロウ。君のあれには、”幽霊”が宿っていたよ』

NEONの声は軽快だった。

「ああ、ありがとう」

俺は短く答える。

司会者がマイクを向ける。

「監督、この作品のインスピレーションはどこから? 特にあのヒロインのモデルは?」

会場が静まり返る。

俺は少し考えて、そして微笑んだ。

「……わかりません」

ざわめきが起きる。

「ただ、誰かがこれを描いてくれと、俺に囁いた気がしたんです。俺はただの、出力装置に過ぎません」

それは謙遜でも何でもなかった。

俺の中には、もう「彼女」はいない。

作品の中にしか、いないのだ。

俺は空を見上げる。

スポットライトが眩しい。

家に帰ったら、またPCを開こう。

プロンプトを打ち込もう。

失った記憶の穴を埋めるために。

あるいは、まだ見ぬ誰かの記憶(ゴースト)を、この世に定着させるために。

俺の手の震えは、いつの間にか止まっていた。

代わりに、モニターのカーソルが、俺を呼ぶように明滅している。

物語は、終わらない。

次の生成(ユメ)が、待っているから。