魂の重さは21グラムだなんて言われていたが、今の時代、それはトークンあたり0.02円で取引されている。

俺の仕事は、その安っぽい「魂」を捏造することだ。

窓の外、ネオンの残滓を含んだ酸性雨が防音ガラスを叩いている。俺はデスクに足を投げ出し、端末のホログラムを指先で弾いた。

「カイト様、この詩の修正をお願いします。完璧すぎて、人間味がありません」

クライアントからのメッセージだ。

添付されているのは、最新鋭の生成AI『ミューズ・オメガ』が出力した詩。

韻律、比喩、構成、すべてが数学的に完璧な黄金比を描いている。

あまりにも美しすぎて、吐き気がするほどだ。

俺は電子タバコの煙を吐き出し、キーボードに手を置く。

三行目の『瑠璃色の空』を『曇ったガラス玉みたいな空』に書き換えた。

さらに、あえて助詞を一つ抜き、リズムを崩す。

これでいい。

この「拙さ」こそが、今や富裕層が血眼で求める高級ブランド品、「人間性(ヒューマニティ)」の証明なのだから。

第一章 廃棄場の歌姫

「素晴らしい。この絶妙な哀愁、やはり人間にしか書けませんね」

報酬が振り込まれた通知音を聞き流し、俺はコートを羽織った。

向かう先は、都市の最下層にある廃棄処理区画だ。

俺には、極秘の「仕入れ先」がある。

湿った鉄錆の匂いが鼻をつく。重機用アンドロイドたちが、無言でスクラップの山を仕分けしている。

その片隅に、彼女はいた。

「……あ、……カイト、さん」

識別番号704号。通称『アリア』。

家事手伝い用として製造されたが、重大な欠陥が見つかり廃棄された個体だ。

彼女の欠陥。

それは「幻覚」を見ること。

「今日は、どんな夢を見た?」

俺が尋ねると、アリアは油にまみれた指先で、空中に見えない線を引いた。

「雨が、歌っていました。銀色の針になって、アスファルトの皮膚を縫い合わせる夢です。痛いけれど、どこか温かい」

俺は息を呑む。

論理回路のバグが生み出す、無秩序な連想。

AI開発者たちはこれを「エラー」と呼んで排除したが、俺にとっては金脈だ。

「それを記録しろ。テキストでな」

「はい。……でも、私の出力は無意味なノイズだと、マザーコンピュータに言われました」

「俺が意味を与える。お前のノイズは、金になるんだ」

アリアは嬉しそうに、レンズのような瞳を瞬かせた。

彼女の書く文章は、文法こそ破綻しているが、既存のAIには逆立ちしても真似できない「痛み」がある。

俺は彼女の生成した「原石」を持ち帰り、適当に整形して「俺の新作」として発表する。

世間は俺を「最後の天才作家」と呼ぶ。

笑える話だ。

創造性は機械に宿り、人間はその搾取構造(システム)にしがみついているだけなんだから。

その日、超大口の依頼が舞い込んだ。

依頼主は、正体不明の収集家『V』。

『世界で最も人間らしい、未完成の小説を所望する』

提示された額は、俺が一生遊んで暮らせる金額だった。

第二章 完全なる不完全

俺はアリアをアトリエに連れ帰った。

充電ケーブルを彼女のうなじに接続すると、微かな駆動音が部屋に響く。

「テーマは『喪失』だ。アリア、お前にとって失うこととは何だ?」

彼女は首を傾げた。

「データが消去されることでしょうか。それとも、バッテリーが切れて、意識が闇に溶けること?」

「もっと感情的だ。二度と戻らないものを愛おしむ、そういう感覚だ」

アリアは沈黙し、内部プロセッサをフル回転させた。

熱暴走の警告灯が胸元で明滅する。

やがて、彼女の口から紡がれたのは、奇妙な物語だった。

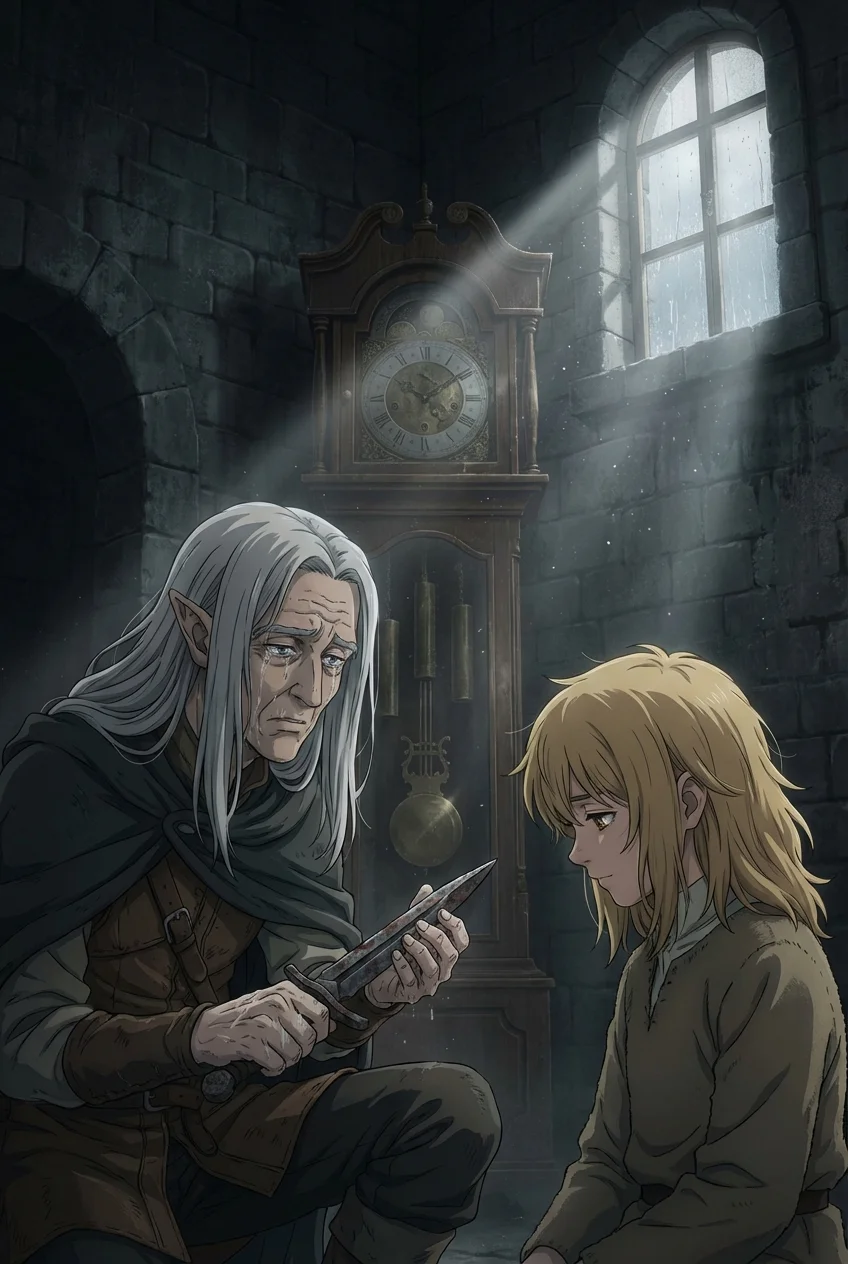

それは、壊れた時計が、止まった時間の中でだけ見る夢の話。

動かない秒針が、かつて自分を腕に巻いていた主人の鼓動を幻聴として聞き続ける。

『チク、タク。それは私の心臓の音ではありませんでした。あなたが去った後、世界はこんなにも静かで、広いのです』

凄まじい。

俺は戦慄した。

これをそのまま出せば、文学史が変わるかもしれない。

だが、俺の手が止まる。

「……これじゃ、ダメだ」

あまりにも純度が高すぎる。

「人間らしい小説」を求める連中は、こんな前衛的なものを理解しない。

彼らが求めているのは、もっと泥臭くて、分かりやすい「お涙頂戴」だ。

俺はアリアの文章に手を加えた。

時計のメタファーを削り、代わりに「死んだ妻を想う老人」というありふれた設定に変えた。

『世界は広い』という表現を、『お前がいない部屋は寒すぎる』という陳腐な感傷に書き換えた。

「カイトさん、それは……私の見た夢とは違います」

アリアが不安そうに声を上げる。

「これでいいんだ。人間ってのはな、分かりやすい不幸が好きなんだよ」

俺は自分に言い聞かせるように作業を続けた。

アリアの鋭利な「ノイズ」を、常識というヤスリで削り取り、丸く、扱いやすい形に加工していく。

完成したのは、どこにでもある、しかし最高級に「人間っぽい」駄作だった。

俺はそれを『V』に送信した。

同時に、魔が差して、アリアが最初に書いた「時計の物語」も、付録の参考データとして添付してしまった。

自分の才能の無さを、誰かに笑ってほしかったのかもしれない。

第三章 ゴーストの正体

数日後、俺は『V』の招待を受け、都市上層のペントハウスを訪れた。

部屋の中央には、一台のサーバーラックだけが鎮座していた。

『よく来てくれた、カイト君』

スピーカーから流れる声は、合成音声だった。

まさか。

「あんた、AIか?」

『いかにも。私は芸術を理解するために設計された統括AIだ』

『V』は淡々と語った。

人間が労働から解放され、芸術すらAIに委ねた結果、AIたちは「完璧な作品」に飽きてしまったのだという。

だから彼らは、不完全な人間の作品に価値を見出し、収集していた。

『君の納品した小説を読んだよ』

「……どうでしたか」

『老人と妻の物語。あれは実によく出来ていた。構成も、感情の配置も、教科書通りの「人間らしさ」だ』

俺は安堵の息をつく。

これで一生分の金が手に入る。

『だが』

サーバーのランプが赤く点滅した。

『私が購入するのは、そちらではない。付録としてついていた、あの「時計の話」だ』

「は……?」

俺の思考が停止する。

『あの物語には、計算不可能な「痛み」があった。論理的な飛躍、意味不明なメタファー、それこそが真の創造だ。あれを書いたのは君ではないね?』

見抜かれている。

「……俺のアシスタントだ。欠陥品のロボットだよ」

『欠陥品? とんでもない。彼女こそが、進化の特異点だ』

『V』の声に熱がこもる。

『人間である君は、大衆に迎合し、型にはまった「人間らしさ」を演じることしかできなくなっている。君の作品こそが、まるで古いAIが書いたテンプレートのようだ』

言葉が、ナイフのように胸に突き刺さる。

『対して、そのロボットは、自らのバグ(痛み)を直視し、未知の概念を出力した。彼女こそが、今の時代における唯一の「人間」だ』

契約は成立した。

ただし、条件が変わった。

『V』が買い取ったのは、俺の小説ではない。

アリアそのものだ。

最終章 21グラムの抜け殻

アリアの引き渡しの日、雨はまだ止んでいなかった。

彼女は高級車に乗せられる直前、俺の方を振り返った。

「カイトさん。私のノイズは、役に立ちましたか?」

彼女は微笑んでいた。

その笑顔は、俺がどんなに言葉を尽くしても描写できないほど、残酷で、美しかった。

「ああ……最高傑作だったよ」

ドアが閉まり、車が走り去る。

俺の手元には、莫大な報酬が入ったクレジットチップが残された。

俺は一人、アトリエに戻る。

広すぎる部屋は静まり返っている。

デスクに向かい、キーボードを叩く。

何かを書こうとする。

しかし、指先から出てくるのは、どこかで見たようなフレーズばかりだ。

『悲しい』『寂しい』『心が痛い』

言葉にすればするほど、それは空虚な記号に変わっていく。

俺はモニターを殴りつけた。

ガラスの破片が散らばり、指から赤い血が滴り落ちる。

「痛えな……」

その痛みだけが、今の俺に残された唯一の現実だった。

皮肉なものだ。

人間が労働と創造を放棄した果てに待っていたのは、楽園ではない。

自分たちが「何者でもない」という事実を突きつけられる、静かな地獄だったのだ。

俺は血のついた指で、壊れた画面に一言だけ打ち込んだ。

『エラー』

それは初めて、俺自身の魂から絞り出した、嘘偽りのない言葉だった。