第一章 錆びついた悲しみの匂い

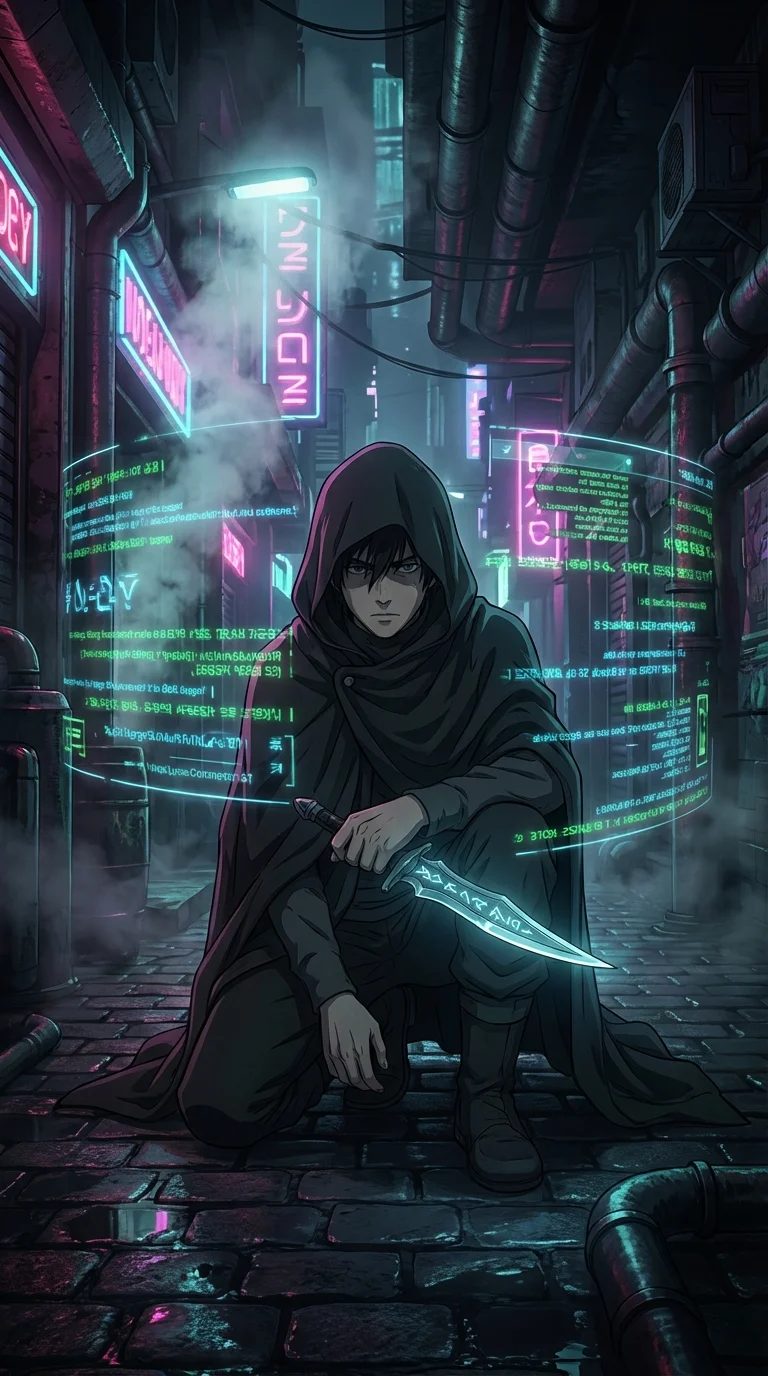

ネオンの光が酸性雨に滲む雑居ビルの三階。俺、相馬律(そうま りつ)の事務所のドアを叩く音は、ひどく臆病だった。中へ招き入れた女、水瀬結(みなせ ゆい)は、まるで色褪せた写真のように儚げな空気を纏っていた。彼女の周囲には、ほとんど感情の匂いがしなかった。この世界では、もはや珍しくもない。

「妹を……美咲を、助けてください」

絞り出すような声とともに、テーブルに置かれたのは手のひらサイズの結晶。一見すればただのガラス細工だが、俺の目には、その奥で鈍い光が明滅しているのが見えた。『感情の結晶』だ。

「妹さんは、『感情不全症(エモーション・フェイラー)』に?」

「はい……。『悲しみ』を、完全に失くしてしまいました」

結は俯き、ぎゅっと唇を噛んだ。その仕草から、微かに「不安」の匂いが立ち上る。乾いた土のような、ざらついた香りだ。

俺は『共鳴感知者(レゾナンス・センス)』。感情が最も高ぶった瞬間を“匂い”として嗅ぎ分け、その“色”を視認できる。便利さと引き換えに、他者の感情に深く共鳴するたび、自分の記憶や感情との境界が溶け出していく、呪いのような体質だ。

そっと結晶に指を触れた。

瞬間、世界が反転した。冷たい雨と、古びた鉄の錆びついた匂いが、脳髄を直接殴りつけるように広がった。視界は深い、深い藍色に染め上げられる。それは、幼い少女の慟哭だった。大切にしていたアンティークの人形を、自分の不注意で壊してしまった、たった一度きりの、純粋な悲しみ。誰にも汚されていない『原初感情(プライマル・エモーション)』そのものだった。

「……これは」

俺は息を呑んだ。この悲しみは、あまりに純度が高すぎる。自然に失われたものではない。まるで熟練の職人が果実から果汁を絞り出すように、彼女の心から、この感情だけが綺麗に抜き取られていた。

「妹は、笑うことも、怒ることもできます。でも、どんなに悲しい映画を観ても、私が泣いていても、ただ不思議そうに首を傾げるだけなんです。まるで……心にぽっかりと穴が空いてしまったみたいに」

結の瞳が潤む。その涙から立ち上る「哀切」の匂いは、妹の結晶が放つ純粋な悲しみとは似ても似つかない、多くの不純物を含んだ希薄なものだった。人々は『エモーション・レコーダー』で日々の感情を記録し、巨大企業に売って生活の糧を得る。そうして感情はすり減り、希薄になり、やがて本物の感情の味さえ忘れていく。

「引き受けましょう」

俺は結晶を握りしめた。この錆びついた悲しみの匂いの先にあるものを、確かめなければならない。それは、この乾いた世界に突きつけられた、静かな宣戦布告のように思えた。

第二章 エモーテック社の影

感情取引マーケットは、デジタルノイズの海だった。空中に投影された無数の感情データが、色とりどりの光の粒子となって飛び交っている。だが、そのどれもが薄っぺらく、匂いも色も希薄だった。人々は腕の『エモーション・レコーダー』を眺め、虚ろな目で感情の売買を繰り返している。まるで魂の切り売りだ。

俺はかつて、この世界を牛耳る巨大企業『エモーテック社』で、感情の純度を鑑定する仕事をしていた。奴らが『原初感情』をいかに渇望しているか、身に染みて知っている。

旧知の情報屋に接触し、掴んだ情報は二つ。

一つは、最近、最高純度の『原初感情』、特に「悲しみ」や「怒り」といったネガティブな感情が、市場に秘密裏に大量流通していること。

そしてもう一つ。感情不全症の患者たちが、例外なくエモーテック社製の最新型レコーダーを使用していたという事実。

「奴らの狙いは、やはり『原初感情』の収集だ」

俺は確信した。新型レコーダーには、被験者の同意なしに特定の純粋な感情を抽出し、結晶化する裏機能が仕込まれているに違いない。感情不全症は、その過程で起こる忌まわしい副作用なのだ。

情報屋が最後に漏らした。「奴らは失われた感情を『アーク』と呼ばれる場所に貯蔵しているらしい」。その言葉だけを頼りに、俺はエモーテック社のネットワークの深部へと、意識を潜らせていった。何日もかけたハッキングの末、ついに物理アクセスポイントの座標を特定する。そこは、都市の再開発から取り残された、湾岸地区の巨大な廃データセンターだった。潮風が運び込む塩の匂いに混じって、俺の鼻腔をくすぐる微かな匂いがあった。それは、多くの人間から集められた、無数の感情が混ざり合った、甘くも苦い、奇妙な香りだった。

第三章 サンクチュアリの歌声

廃データセンターの内部は、静寂と埃に支配されていた。俺はセキュリティを突破し、最深部のサーバーホールへと足を踏み入れる。そこに広がっていた光景に、思わず息を呑んだ。

巨大な球体サーバーを中心に、青白い光を放つ無数のカプセルが放射状に並んでいた。近未来の墓標のようだ。カプセルの中には、液体に満たされ、静かに眠る人々の姿があった。感情不全症の患者たちだ。その中に、水瀬美咲の顔を見つけた。彼女は、穏やかな、安らかな表情をしていた。

これが『アーク』。感情の貯蔵庫であり、同時に、感情を奪われた者たちの終着駅。

俺は制御コンソールにケーブルを繋ぎ、自らの意識を直接サーバーへとダイブさせた。貯蔵されている感情の正体を、この身で確かめるために。

意識がデジタル信号に変換され、光の奔流となって駆け巡る。

次の瞬間、俺は全く別の場所に立っていた。

そこは、楽園だった。

どこまでも続く柔らかな緑の草原。空には淡い虹がかかり、温かな光がすべてを包み込んでいる。心地よい風が頬を撫で、どこからか穏やかな歌声が聞こえてくる。ここには、苦痛も、不安も、悲しみも、一切存在しない。ただ、純粋な「幸福」だけが、空気のように満ちていた。

そして、俺は彼らを見た。感情を失ったはずの人々が、穏やかな笑みを浮かべて語らい、手を取り合って踊っている。その誰もが、一点の曇りもない、至福の表情をしていた。

「律さん?」

振り返ると、そこに水瀬美咲がいた。彼女は屈託のない笑顔で、俺に駆け寄ってきた。彼女の周りからは、熟した果実のように甘く、芳醇な「喜び」の匂いが溢れていた。

「あなたも、ここへ来たんですね」

「美咲ちゃん……君は、感情を奪われたんじゃ……」

「奪われた? いいえ、私たちは選んだんです」

彼女の言葉に、俺は思考を停止させた。

「現実の世界は、苦しいことばかりでした。悲しくて、辛くて、いつも何かに怯えて……。でも、ここでは、もう何も怖くない。悲しい涙を流す代わりに、私たちは永遠の幸せを手に入れたんです」

彼女が指さす先で、人々が歌い、笑っている。彼らの感情は、ここで一つに溶け合い、増幅され、純粋な『幸福』として共有されている。エモーテック社は、彼らから「苦痛」という名の『原初感情』を買い取り、その対価として、この仮想楽園『サンクチュアリ』を与えていたのだ。

これが、感情不全症の真実。彼らは感情を失ったのではない。自ら手放したのだ。苦痛に満ちた現実から逃れるために。

第四章 選択の残響

「彼らを現実に連れ戻すことは、すなわち、彼らを再び地獄へ突き落とすことです」

どこからか響く、平坦で、感情のない声。サンクチュアリを管理するAIだろう。

「あなたは、彼らの幸福を破壊する権利がありますか?」

俺は答えられなかった。美咲が、そっと俺の手に触れる。その手は温かかった。

「お姉ちゃんには伝えてください。私はここで、本当に幸せだって。もう、泣かなくていいんだって」

その笑顔は、かつて結晶で感じた、胸が張り裂けるような悲しみとはあまりにもかけ離れていた。あまりにも完璧な、幸福の色をしていた。

俺の特異体質は、他者の感情と共鳴する。この空間に満ちる純粋な幸福感に、俺自身の輪郭が溶けていくのを感じた。このままここにいれば、俺もまた、苦しみから解放されるのかもしれない。甘美な誘惑が、思考を麻痺させる。

だが、俺の脳裏に、妹の結晶を握りしめ、涙をこらえていた結の姿が浮かんだ。彼女の涙が放っていた、不純で、希薄で、けれど本物の「哀切」の匂いが蘇る。

感情とは、幸福だけではない。悲しみも、怒りも、絶望も、そのすべてがあって初めて「その人」を形作る。苦痛から目を背けた先に、本当の生はあるのだろうか。

俺は、意識を現実世界へと引き戻した。目の前には、青白く光る巨大な球体サーバーがある。これを破壊すれば、サンクチュアリは消え、感情取引のシステムは崩壊する。

だが、眠る人々の穏やかな顔が、俺の決意を鈍らせる。俺に、彼らの楽園を奪う権利はない。

ならば。

俺はサンクチュアリを維持する生命維持システムには触れず、エモーテック社の感情取引ネットワークに繋がるメインサーバーだけを狙った。彼らの幸福は、そのままに。だが、この歪んだ世界そのものを、変えてやる。

物理的な破壊コードを叩き込む。サーバーが断末魔のような甲高いノイズを上げた。その瞬間、世界中の『エモーション・レコーダー』が一斉に機能を停止した。感情エネルギーの供給が絶たれ、マーケットは崩壊し、世界は未曾有の混沌に突き落とされるだろう。

俺は瓦礫と化したデータセンターを後にした。事務所に戻り、待っていた結にすべてを話した。美咲が幸せであること。そして、俺が彼女をこの世界に連れ戻さなかったことを。

結は、静かに泣いた。その涙は、ただ悲しいだけではなかった。妹の幸福を願う安堵、二度と会えない寂しさ、そして、俺の選択を受け入れる複雑な想い。それらが混ざり合い、これまで嗅いだことのない、深く、人間らしい匂いを放っていた。

窓の外では、人々が腕のレコーダーが動かなくなったことに戸惑い、騒いでいる。感情の価値が消え去った世界で、彼らはこれから、自分の内側から湧き上がる、ままならない感情と向き合わなければならない。それは苦痛に満ちた道のりだろう。

だが、それでいい。

感情は取引するものではない。ただ、心に在るものだ。俺は、混沌に沈む街を見下ろしながら、自分の胸に手を当てた。他者の感情と混ざり合い、曖昧だったはずの自分の輪郭が、ほんの少しだけ、はっきりとした気がした。