第一章 調律された街の不協和音

俺の生きるこの世界は、音に満ちていながら、完璧な静寂に包まれていた。

人々は皆、「運命の調律師」によって最適化されている。その魂が奏でる音は、澄み切った水晶が共鳴するような、心地よい無音に近い調和を保っていた。街路樹の葉がそよぐ音、噴水が描く放物線の音、人々の穏やかな微笑みから発せられる音。すべてが計算され尽くした交響曲のように、ただ静かに、美しく存在している。争いも、後悔も、深い悲しみもない。それが、俺たちの世界の常識だった。

だが、俺、カイだけが異物だった。

俺自身の運命の音は、誰にも聞こえない。だが俺には聞こえる。それは、壊れた機械が軋むような、絶え間なく続く混沌としたノイズ。このノイズが時折、奔流のように溢れ出すと、世界の完璧な調和に亀裂が入る。街灯が神経質に瞬き、ガラス窓が微かに震え、道行く人々の表情から、ほんの一瞬だけ微笑みが消える。彼らはそれに気づかない。だが俺にはわかる。俺という存在が、この世界のバグなのだと。

その日も、俺はヘッドフォンで外の世界の音を遮断し、内なるノイズから逃れるようにして、白亜の街を歩いていた。人々は皆、満ち足りた顔でそれぞれの最適化された人生を歩んでいる。その完璧な調和が、俺の孤独を鋭く抉った。

ふと、足を止めた。

路地裏の影から、今まで一度も聞いたことのない音が漏れ聞こえてきたからだ。

それは、不協和音だった。しかし、俺のノイズとは違う。どこか哀しく、それでいて壊れそうなほどに美しいメロディ。雨上がりの濡れたアスファルトに反射する月光のような、儚い旋律。

吸い寄せられるように路地裏へ入ると、そこに一人の少女がうずくまっていた。歳は俺と同じくらいだろうか。古びたワンピースを纏い、小さな木箱を胸に抱いている。彼女こそが、そのメロディの源だった。彼女は「未最適化」なのだ。この世界では、存在してはならないはずの、逸脱者。

少女が顔を上げた。その瞳には、俺が書物でしか知らない「憂い」という感情の色が宿っていた。

「あなたの音…」少女が囁く。「うるさいけど、なんだか、寂しそうだね」

初めてだった。俺のノイズを、誰かに指摘されたのは。そして、それをただの不快な雑音ではなく、「寂しさ」として受け止めてくれたのは。俺の心臓が、ノイズとは違う、不規則なリズムを刻み始めた。

第二章 無音のオルゴール

少女はリラと名乗った。彼女は調律師の目を逃れ、街の片隅で息を潜めるように暮らしていた。俺たちは、互いの異質さに惹かれ合うように、言葉を交わすようになった。

リラが奏でる哀しいメロディは、彼女が抱える「孤独」や「不安」から生まれているのだと知った。最適化された人々が失った感情。それは、この世界では存在しないはずの痛みだったが、なぜか俺の心には温かく響いた。

「これ、お母さんの形見なの」

ある日、リラはいつも抱えている木箱を俺に見せてくれた。それは精巧な装飾が施された、古いオルゴールだった。

「でも、一度も鳴ったことがないの。『無音のオルゴール』よ」

俺はそっとオルゴールに触れた。ひんやりとした木肌の感触が、指先から伝わる。その瞬間だった。俺の内側で渦巻いていたノイズが、まるで磁石に引かれる砂鉄のように、オルゴールへと流れ込んでいく。

次の瞬間、俺たちの目の前に、信じられない光景が広がった。

オルゴールの蓋の隙間から、無数の光の粒子が溢れ出し、路地裏の壁に幻想的な映像を映し出したのだ。それは、失われたはずの過去の世界だった。怒りに顔を歪める男、歓喜の涙を流す女、愛する者を失い慟哭する子供。そこには、俺たちの世界が効率化のために切り捨てた、ありとあらゆる「感情の不協和音」が、鮮烈な色彩と共に溢れていた。

人々は傷つき、迷い、それでも懸命に生きていた。不完全で、非効率で、しかし、どうしようもなく眩しい。

「これが…」

リラが息をのむ。彼女の哀しいメロディが、一瞬だけ、戸惑うような高音を奏でた。

俺のノイズが、失われた過去の記憶を呼び覚ましたのだ。このオルゴールは、ただの無音の箱ではなかった。最適化によって忘れ去られた、人類の感情のアーカイブだった。そして俺の混沌は、そのアーカイブを開く唯一の鍵だったのだ。

第三章 調律師の静寂

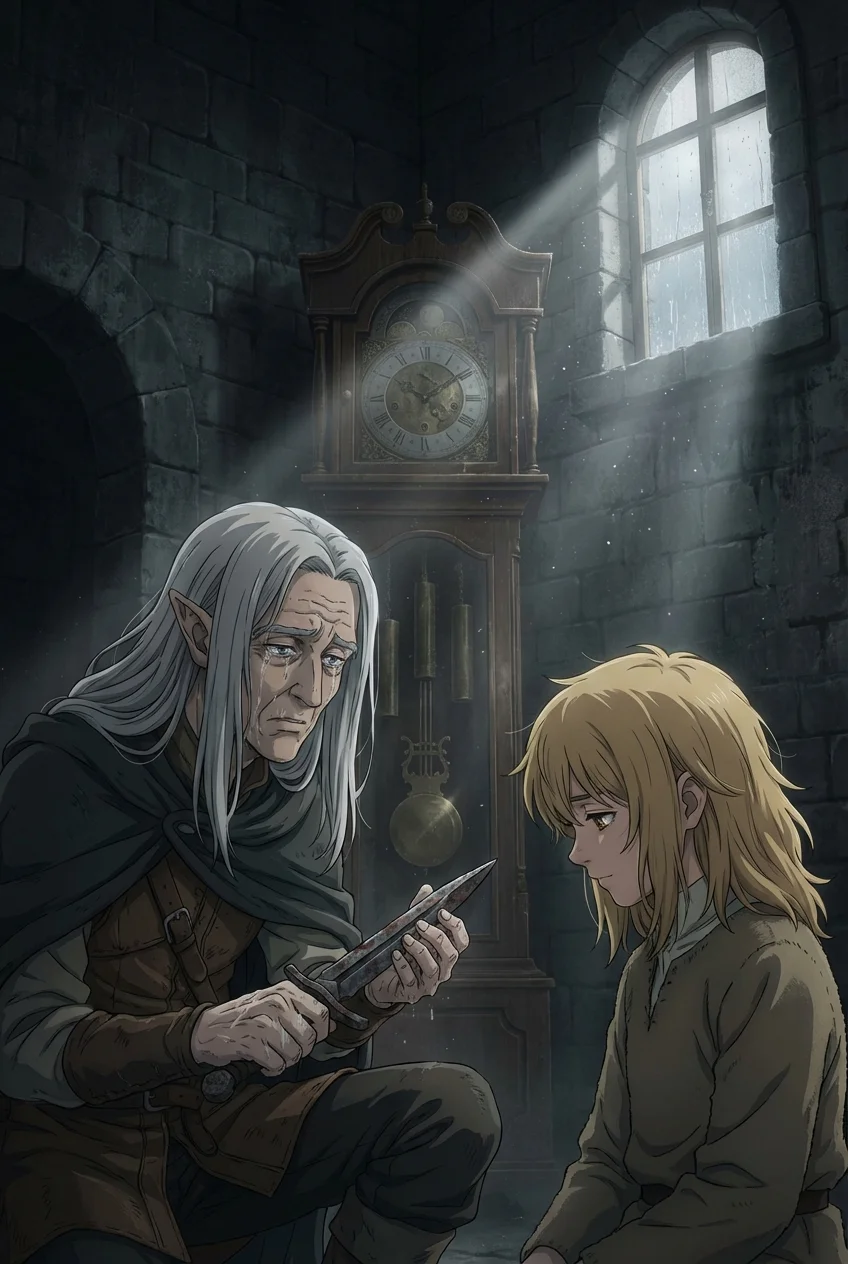

光の奔流が収まったとき、俺たちの背後に、音もなく複数の影が立っていた。

純白のローブを纏った「運命の調律師」たちだった。彼らの動きには一切の無駄がなく、その存在からは何の音も聞こえない。ただ、圧倒的な静寂だけがそこにあった。彼らの視線は、リラに、そして俺が持つオルゴールに注がれている。

「リラを…!」

俺は咄嗟にリラをかばうように、調律師たちの前に立ちはだかった。内なるノイズが、恐怖と怒りに呼応して激しく暴れ出す。周囲の空気が歪み、壁のレンガに亀裂が走る。世界の完璧な調和が、悲鳴を上げていた。最適化された遠くの通行人たちが、初めて「怪訝」という表情を浮かべ、こちらを見ている。

だが、調律師たちは動じなかった。

そのうちの一体が、ゆっくりと俺に手を差し伸べる。声はない。しかし、冷たく澄み切った思念が、直接俺の脳内に響き渡った。

『恐れるな、混沌の子よ』

その思念は、感情の起伏を一切含まない、純粋な情報だった。

『我々は君を待っていた。そのノイズは世界のバグではない。次なる世界への扉を開く、最後の乱数だ』

調律師たちは語り始めた。彼らの正体は、かつて感情の過剰な発露によって自滅の道を辿った旧人類が、その過ちを繰り返さぬよう創り出した意識集合体であること。彼らは人類の存続のため、「感情の安定=最適化」こそが唯一の答えだと信じ、この静寂の世界を創り上げたこと。

しかし、完全な安定は、完全な停滞を意味する。進化の可能性を閉ざしてしまう。だから彼らは、ごく稀に「未最適化」な個体が生まれることを許容した。それは、世界というシステムに意図的に埋め込まれたエラー。そして、そのエラーと共鳴し、新たな進化のコードを生成する可能性を秘めた最大の特異点こそが、俺――カイなのだと。

『我々は君を破壊するのではない。観察していたのだ。君という混沌が、最終的にどのようなメロディを奏でるのかを』

彼らが「処理」したとされていた他の未最適化な人々は、消されたわけではなく、その運命のメロディをデータとして保存し、いつか来るこの日のための和音として蓄えていたという。

第四章 新しい世界の創生

俺は選択を迫られていた。

このままノイズを鎮め、調律師たちが築いた完璧で静寂な世界を守るのか。

それとも、この混沌を解放し、失われた感情を取り戻し、予測不能な未来を創造するのか。

俺の隣で、リラが震えていた。彼女が奏でるメロディは、恐怖と、そしてわずかな希望に揺れていた。俺は彼女の瞳に映る、不完全で美しい「憂い」を見た。失われた過去の映像が脳裏をよぎる。泣き、笑い、怒り、愛し合った人々の、なんと鮮やかな生命の輝きだったことか。

もう、答えは決まっていた。

俺は『無音のオルゴール』を高く掲げた。そして、自己を形成していた混沌のノイズの全てを、祈りのように、叫びのように、その一点に注ぎ込んだ。

オルゴールから放たれた光は、太陽のように世界を白く染め上げた。俺のノイズは、リラの哀しいメロディと溶け合い、そして調律師たちが保存していた無数の魂の和音と重なり合った。それは、一つの巨大なフーガとなって、世界の隅々まで響き渡った。

不協和音でありながら、全ての音を内包する、究極の調和。

光が収まった時、世界は一変していた。

街の白亜の壁は、夕焼けの柔らかな色を映し、人々の顔には穏やかさの中に、微かな陰影が宿っていた。風が運ぶ花の香りに、どこか懐かしい雨の匂いが混じっている。それは、悲しみや喜びを知った上で、自らの意志で選び取る、新しい「幸福」の形だった。

俺の内側を苛んでいたノイズは、完全に消え去っていた。代わりに、静かでありながら力強い、無限の可能性を秘めたメロディが、穏やかに流れ続けている。隣のリラが奏でる音も、もう哀しいだけではない。その旋律には、明日への期待を思わせる、明るい音色が混じり始めていた。

調律師たちは、変わらずそこにいた。ただ、その静寂の中に、ほんのわずかな「満足」のような響きが感じられるのは、俺の気のせいだろうか。

「これから、世界はどうなるんだろう?」

リラが、俺の手にそっと触れながら尋ねた。その指先の温かさが、俺の新しいメロディを優しく揺らす。

「わからない」俺は微笑んで答えた。「でも、きっと僕たちの手で、奏でていくんだ。僕たちの音楽を」

二人で見つめる手の中のオルゴールから、今、か細くも温かい、新しい世界の産声のようなメロディが、確かに聞こえていた。