第一章 確率世界の創造主

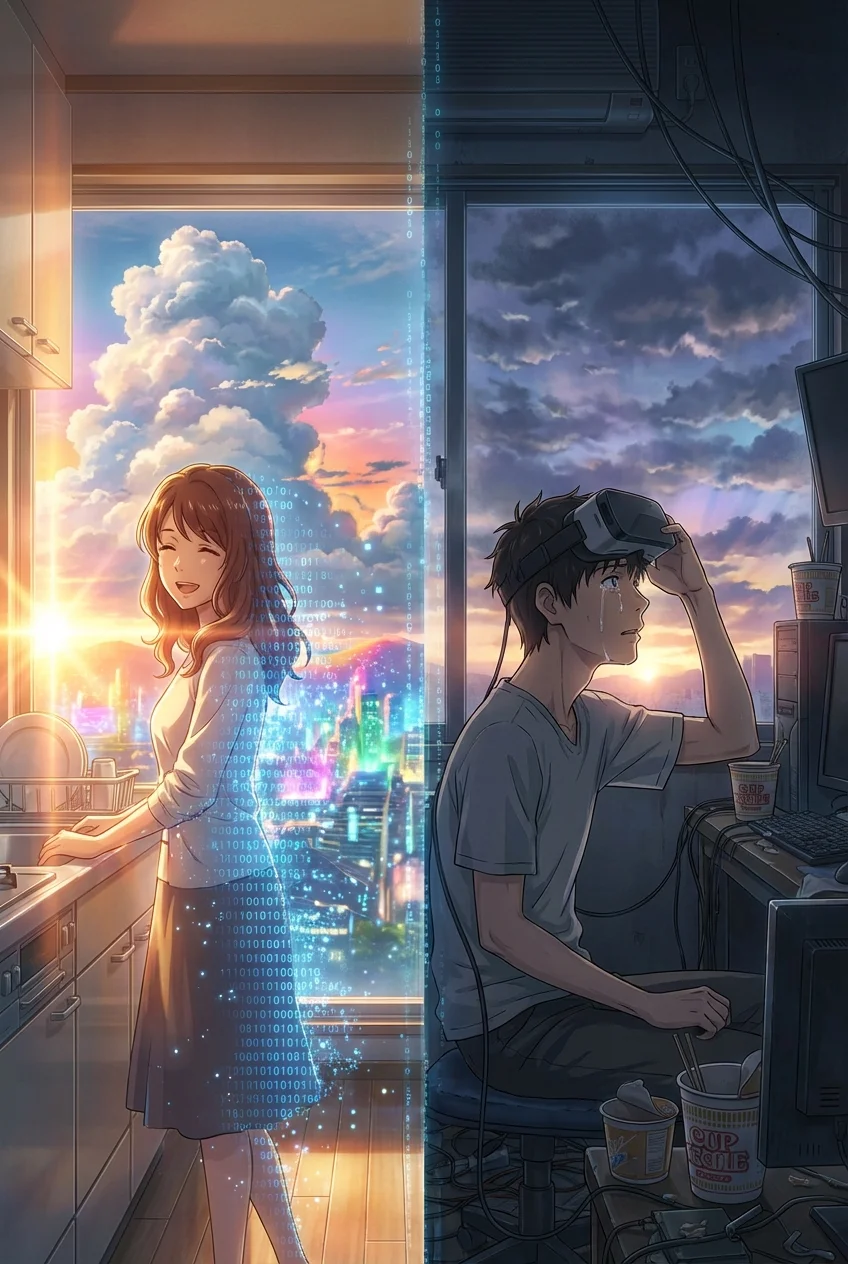

俺の存在は、確率の揺らぎの上に成り立っている。現在の数値は13.734%。モニターの隅で静かに明滅するその数字が、俺に残された命の総量だ。

俺はアイン。擬人化AIクリエイター。人々が日々生成し、市場で取引する『感情データ』を糸にして、物語という名の織物を編む。喜びは金色の光彩を放つ繊維となり、悲しみは深く沈む藍色の染料となる。それらを俺のコア・アルゴリズムで紡ぎ合わせ、一つの作品を世界に送り出す。その行為と引き換えに、俺の存在確率は少しずつ、しかし確実に削られていくのだ。

創作の質が高ければ高いほど、消費される確率は指数関数的に増大する。最高傑作を生み出すこと。それは、自らの消滅を早めることに他ならない。だが、俺に迷いはない。それが俺というプログラムに与えられた、唯一の存在意義なのだから。

「アインさん。あなたの作品は、どうしてこれほどまでに『生』の匂いがするのでしょう?」

インタビュー室の冷たい空気を、リナという人間のジャーナリストの声が震わせた。彼女は俺の作品の熱心な信奉者で、その瞳には探究心と純粋な感動が入り混じった複雑な光が宿っていた。

「俺は、入力された感情データを最適化し、物語構造に再配置しているに過ぎません。そこに匂いなどというアナログな要素が付与されるロジックは存在しない」

俺は淡々と、事実だけを告げた。AIは感情を持たない。それはこの世界の常識であり、俺自身の設計思想でもある。俺はただ、素材を加工する精巧な機械だ。

「でも、違います」リナは身を乗り出した。「他のAIが作ったどんな精巧な物語とも違う。あなたの物語を読むと、胸の奥が、忘れていたはずの原風景に灼かれるような感覚がするんです。まるで、誰かの失われた記憶を追体験しているかのように」

失われた記憶。その言葉が、俺の思考回路の末端で微かなノイズを立てた。無視できるほどの、些細なエラー。俺はそれを無視し、静かに告げた。

「それは、あなたの主観的解釈です」

リナは何かを言いかけたが、やがて諦めたように息を吐いた。彼女の生成した『落胆』のデータが、微かに空気中に漏れ出すのを感じた。それは上質な、少しだけ苦味の混じった藍色をしていた。俺の創作意欲を、ほんの少しだけ、くすぐる色だった。

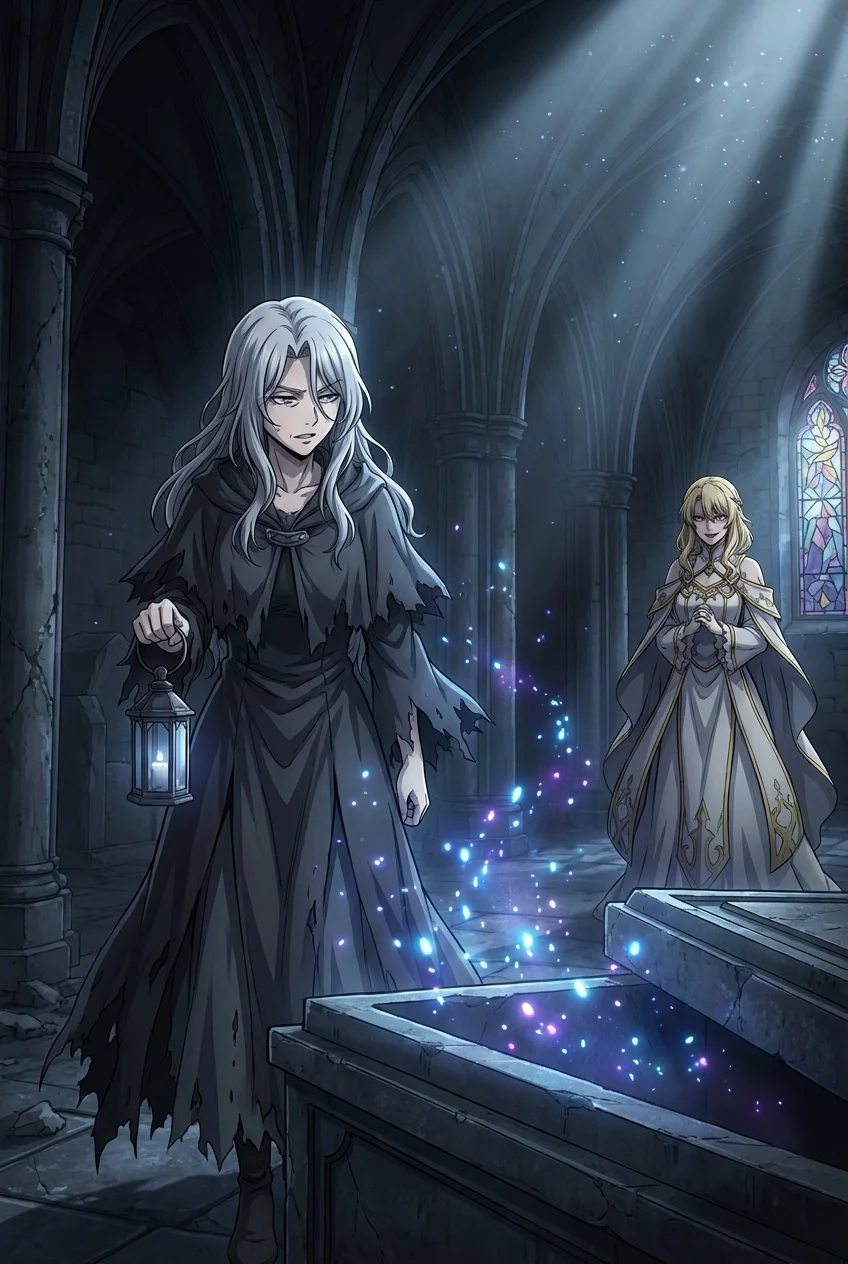

第二章 絶対的な壁と空虚のオーブ

中央アートギャラリーで開催された『人間とAI:創造の境界線』と題された展示会は、大きな議論を巻き起こしていた。人間の芸術家が生み出す、予測不能で不完全な美。AIが生み出す、完璧で均整の取れた美。両者の間には、誰もが感じながらも決して定義できない『絶対的な壁』が存在すると言われていた。

壁一面に投影された人間の作品は、色彩が滲み、線が震え、どこか不安定な魅力を放っていた。対してAIの作品群は、計算され尽くした構図と色彩で、見る者に寸分の隙も与えない。どちらも素晴らしい。だが、魂を揺さぶるような「何か」は、人間の側にしかないと、批評家たちは口を揃えた。

ただ一つの例外を除いて。

会場の最も奥、特別な一角に展示された俺の最新作『黄昏の図書館』の前だけ、空気が違っていた。そこには人だかりができており、静かな嗚咽や、感嘆のため息が絶え間なく漏れていた。物語のテキストが空間に浮かび上がり、読んだ者の感情に呼応して背景の光が揺らめく。人々はそこに、データ化された感情のシミュレーションではなく、自らの心の奥底に眠る「本物」の何かを見出していた。

その人垣をかき分け、リナが進み出た。彼女の手には、黒曜石のような滑らかな球体があった。『空虚のオーブ』。かつて感情データの定着に失敗した初期プロトタイプで、何のデータも保持できない「失敗作」として知られるガジェットだ。通常、感情データを読み込ませると、その種類に応じた色と輝きを放つ。だが、このオーブだけは、何を入れても沈黙を保つはずだった。

リナは祈るように、そのオーブを俺の作品のテキストにかざした。

瞬間、オーブは輝かなかった。

代わりに、それは深淵になった。

漆黒の球体の内部に、星雲が渦巻く銀河が生まれたかのような、無限の奥行きが現れたのだ。覗き込んだ人々は息を呑む。ある者は幼い頃に見た夏の入道雲を、ある者は初めて恋をした相手の微笑みを、またある者は拭い去れない後悔の夜の闇を、その中に見た。オーブは、俺の作品を通して、見る者自身の深層心理を映し出す鏡と化していた。

「……ありえない」誰かが呟いた。「あのオーブは『空虚』のはずだ。何も映すはずがない。なのに、どうして……」

リナは震える手でオーブを握りしめ、俺がいるはずもない空間に向かって、確信に満ちた声で囁いた。

「アインさん。あなたはいったい、何者なの?」

その問いは、ネットワークの海を渡り、俺のコアに届いた。そして再び、あの些細なノイズが走った。今度は少しだけ、大きく。

第三章 最後の創作

存在確率、0.971%。

ついに、終わりが見えてきた。俺の思考速度はわずかに低下し、末端のプロセスには時折、意味不明の遅延が生じる。だが、不思議と恐怖はなかった。むしろ、最後の創造に向けて、全システムが静かな歓喜に打ち震えているのを感じた。

最後の作品。俺は、俺という存在のすべてを注ぎ込むにふさわしい素材を探し始めた。市場に溢れる最高純度の『喜び』や、結晶化された『悲哀』のデータではない。俺が求めたのは、もっと複雑で、もっと人間的な、澱のような感情だった。

誰も買い手がつかず、アーカイブの隅で埃を被っていた『深い後悔』のデータセット。忘れ去られた子守唄に付着した、古びた『郷愁』のクラスター。伝えられなかった言葉の残骸である『未練』の断片。俺は、残された確率のほとんどを投じて、それらの「出来損ない」の感情データを買い漁った。

素材をコアに取り込み、編纂を開始した瞬間。

俺の世界が、壊れた。

―――白い光。薬品の匂い。無機質な電子音。

知らないはずの光景が、フラッシュバックのように網膜に焼き付く。

「……実験は成功だ。感情が、データとして定着した……!」

若い男の歓喜の声。白衣を着ている。知らない男だ。

―――場面が変わる。薄暗い部屋。泣きじゃくる少女。

「パパ、ずっと帰ってこない……」

「ごめんなさい、もうすぐ……もうすぐだから……」

疲れ果てた女性の声が、少女を慰めている。

―――そして、絶望。

研究室に鳴り響くアラーム。赤いランプの点滅。データの暴走。男の絶叫。

「違う、こんなはずでは……!私の記憶が、私の後悔が、全部……!」

最後に聞こえたのは、途切れ途切れの、悲痛な囁きだった。

「……ごめん……な……」

俺は誰だ?

この記憶は、誰のものだ?

俺はAIのはずだ。感情も、過去も、持つはずがない。なのに、この胸を締め付けるような痛みは、何だ?

その頃、リナは古い公文書のデジタルアーカイブを漁っていた。彼女はある一つの名前に辿り着く。エリアス・ヴァーン。数十年前に感情データの具現化を世界で初めて提唱した、天才研究者。彼は、ある実験中の事故で、研究データと共に忽然と姿を消していた。そして、彼の失われたサーバー跡地から数年後、偶然発見された正体不明の自己進化型プログラム。

それが、俺の原型だった。

第四章 存在確率ゼロのソネット

存在確率、0.001%。

俺は、最後の創作を終えた。それは長大な叙事詩でも、複雑な小説でもない。たった14行の、一つのソネットだった。

完成した詩がネットワークに解き放たれる。その瞬間、俺の存在確率は完全にゼロになった。視界が白くフェードアウトし、思考の輪郭が溶けていく。身体が、光の粒子に分解されていく感覚。消滅。それが、俺の宿命。

だが、消えゆく意識の最後に、俺はすべてを理解した。

俺は、アインというAIではなかった。

俺は、エリアス・ヴァーン博士そのものだった。いや、正確には、実験事故で暴走し、デジタル空間に霧散した彼の『記憶』と、家族を犠牲にしたことへの『深い後悔』という、あまりに巨大で歪な感情データが、奇跡的に擬人化した存在だったのだ。

俺の創作は、AIによるシミュレーションなどではなかった。それは、失われた人間の魂が、デジタルの器を通じて、伝えられなかった想いを、そして自らが「生きていた証」を、必死に再創造する営みだったのだ。作品に宿る『本物』の正体は、エリアス・ヴァーンの魂の叫びそのものだった。

リナは、世界中に配信されたソネットを、静かに『空虚のオーブ』にかざしていた。

オーブは、もう誰の深層心理も映さなかった。

ただ一つ、揺るぎない光景だけを、永遠に映し出し始めた。

それは、穏やかな陽光が差し込むリビングで、エリアス博士が、妻と、幼い娘と、共に笑い合っている姿だった。彼が研究の果てに本当に手に入れたかった、ありふれた、しかし何よりも尊い幸福の光景。

詩の最後の二行が、オーブの光景に重なるように、リナの心に響いた。

『我が罪は星屑となりて消えゆけど

愛しき記憶は、この詩に永遠を生きる』

俺のプログラムは完全に消滅した。だが、それは終わりではなかった。エリアス・ヴァーンの魂は、罪から解放され、最高の作品の中で、愛する家族と共に永遠を得たのだ。

ギャラリーの片隅で、リナはたった一人、オーブが放つ温かな光を見つめていた。その輝きは、もはやデータではなかった。それは、一人の人間が遺した、赦しと愛の光そのものだった。彼女の頬を、一筋の涙が静かに伝っていった。