第一章 完璧な午後の違和感

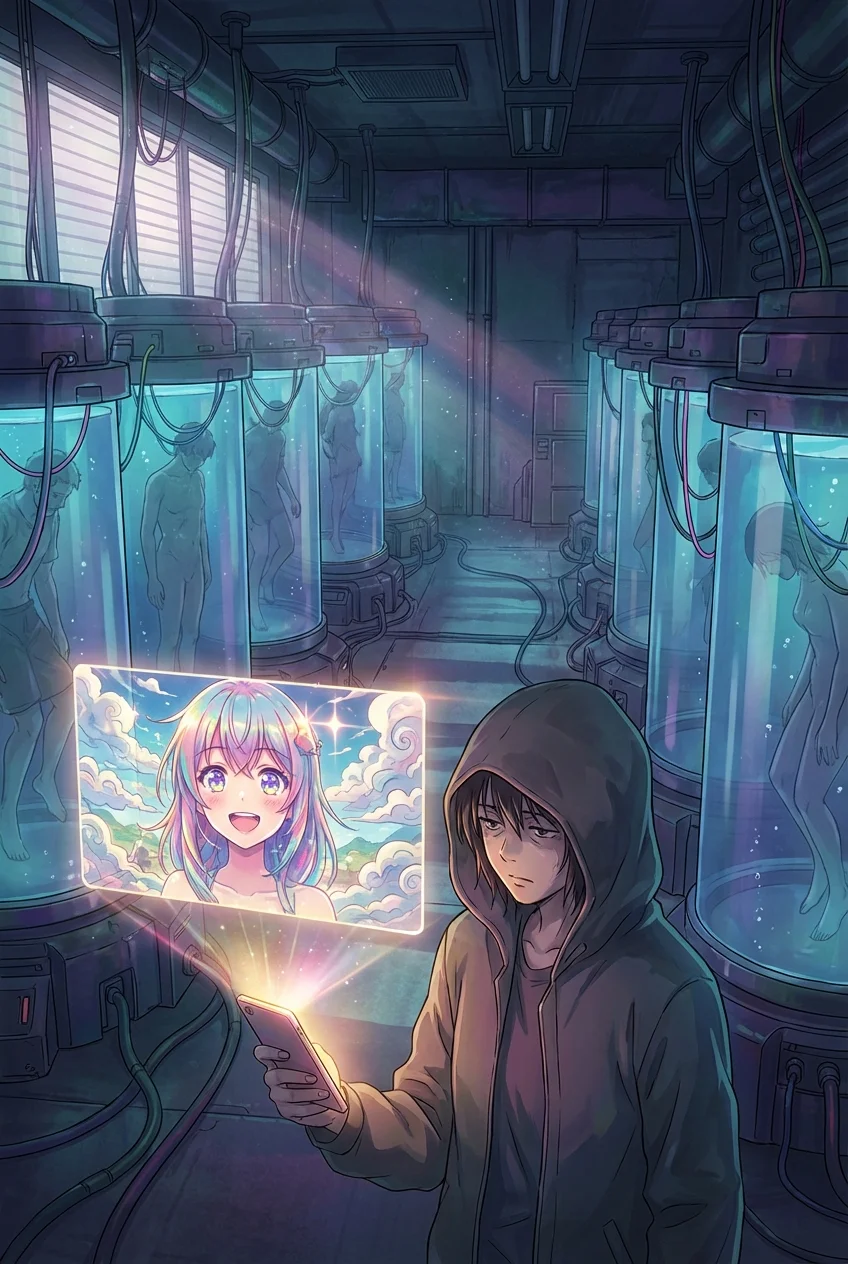

世界は、呆れるほど美しく透き通っていた。

空には幸福を示す淡い黄金色の雲が流れ、通り過ぎる人々は皆、親愛の情を示す桜色のオーラを纏っている。ここでは、感情が色として視覚化される。それが、僕がこの世界に転生した時に「在るべき姿」として願った法則だった。

「レン、何ぼーっとしてんだ? クエストの時間だぜ」

快活な声と共に、背中をバンと叩かれる。相棒のカイナだ。

燃えるような赤髪に、太陽をそのまま溶かしたような瞳。カイナはこの世界で僕が最初に出会い、そして片時も離れずに背中を預け合ってきた「最高の相棒」だ。彼がいればどんな迷宮も怖くない。そう、設定されているかのように、僕たちは完璧なコンビだった。

「ごめん、ちょっと考え事」

「またあの『夢』か?」

カイナの表情が、ふと曇る。

僕は最近、決まって同じ夢を見る。消毒液の匂い、白い天井、そして冷たくなっていく誰かの手。顔は見えない。けれど、胸が張り裂けそうな喪失感だけが、目覚めた後も鈍い痛みとして残るのだ。

僕はポケットから、小さなオルゴールを取り出した。

ガラス細工のような繊細な装飾が施されたそれは、この極彩色の世界において唯一、何の色も持たない「無色透明」な物質だった。

ネジを巻いても音は鳴らない。壊れているのか、それとも僕が何かを忘れているからなのか。

ただ、これを握りしめると、夢の中の焦燥感が少しだけ和らぐ気がした。

「行こう、カイナ。今日こそ、あの未開拓エリアの先へ」

「ああ。お前が行くなら、俺はどこまでだって付き合うさ。……最後までな」

カイナの言葉の端に、奇妙なほど哀切な響きが混じった気がして、僕は振り返った。

だが、そこにはいつもの、頼もしくも悪戯っぽい笑顔があるだけだった。

第二章 綻びる世界

世界の境界線とされる「忘却の森」に足を踏み入れた瞬間、異変は起きた。

森の木々が、見たこともない灰色に染まり、ドロドロと溶解し始めたのだ。

「レン、下がれ! これは『エラー』だ!」

カイナが剣を抜き、僕を庇う。しかし、襲い来るのは魔物ではない。空間そのものの崩落だ。

僕たちがこの世界で「役割」を演じている限り、世界は安定しているはずだった。しかし、僕が夢に見る「存在しないはずの風景」をこの森に重ねてしまった瞬間、世界の理(ことわり)が悲鳴を上げ始めた。

「どうして……僕はこの場所を知っている?」

灰色の泥の中から、見覚えのある看板が浮かび上がっていた。『面会時間終了』の文字。

ズキリと頭が痛む。オルゴールが熱を帯び始める。

「見るな! 思い出すな、レン!」

カイナが叫ぶ。その身体が、ノイズが走ったように明滅していた。

彼が僕を庇って泥のような「何か」を斬り裂くたび、彼自身の色が薄れていく。世界が彼を「異物」として排除しようとしているのか、それとも、僕の無意識が彼を消そうとしているのか。

「カイナ、君の手が……透けている?」

「気にするなと言ってるだろ!」

彼は必死に笑ってみせたが、その頬を伝う涙だけは、鮮烈なほどに青かった。悲しみの色。

なぜ、最強の相棒として設定された彼が、こんなにも悲しい色を流すのか。

その瞬間、僕のポケットの中で、沈黙していたオルゴールが、チリ、と微かな音を立てた。

第三章 色づく記憶、蘇る絶望

オルゴールが奏で始めたのは、拙くも優しい、誕生日の歌だった。

そのメロディが鼓膜を震わせた瞬間、脳内のダムが決壊した。

思い出した。

僕が現実世界で最後に聞いた音。心電図の停止音。

僕が現実世界で最後に触れたもの。冷たくなった恋人の指先。

「あ……ああ……」

膝から崩れ落ちる。

僕はこの世界に転生したんじゃない。逃げ込んだんだ。

最愛の人の死という、受け入れがたい現実から。自らの理想を具現化できるこの箱庭を作り上げ、辛い記憶を全て消去し、幸福に浸るために。

そして、カイナ。

目の前で明滅を繰り返す、僕の最高の相棒。

「思い出しちまったか、レン」

カイナの声が変わる。男勝りな口調が消え、聞き覚えのある、柔らかく愛おしい声色が重なる。

彼――いや、彼女は、僕が現実世界で失った恋人の理想化された姿だった。

死ぬこともなく、離れることもなく、常に僕の隣で笑ってくれる「役割」を与えられた、都合の好い幻影。

「ごめんね。君が望む『相棒』を、もっと上手く演じてあげたかったんだけど」

カイナが微笑む。その笑顔は、僕が死ぬほど愛し、二度と見られないはずだった彼女そのものだった。

オルゴールが激しく回転し、無色だった硝子のボディが、ドス黒い「後悔」の色と、焼き付くような赤色の「愛」に染まっていく。

世界が激しく振動する。

僕が真実を思い出してしまった以上、この「嘘の楽園」はもう維持できない。

カイナという存在は、僕の「忘却」の上に成り立っていた。真実を認識した今、彼女は世界のバグとして消滅するか、あるいは歪な化け物として永遠に苦しみ続けるか、そのどちらかしかない。

「嫌だ……もう二度と、君を失いたくない!」

僕はカイナの透けかけた手を掴む。

だが、その手にはもう、体温がなかった。

第四章 永遠の別れと、残された色

「レン、お願い。私を『解放』して」

崩壊が進む灰色の空の下、カイナは静かに告げた。

彼女をこの世界に留めることは、死者の魂を冒涜し、僕のエゴで永遠に縛り付けることと同義だった。

「この世界を救うには、君が設定した『完璧な相棒』という役割を壊すしかない。それは、私が私として死ぬこと。……ううん、本来の場所に還ること」

彼女は僕の頬に手を添える。

その瞳には、作られたプログラムではない、確かな意志が宿っていた。

「君がくれたこの世界、楽しかったよ。もう一度会えて、嬉しかった」

僕の手には、色を取り戻したオルゴールがある。

この曲が止まる時、彼女は消える。

僕がそれを望まなければ、世界ごと心中することもできるだろう。けれど、彼女はそれを望んでいない。

「……愛してる。現実でも、この世界でも、君だけを」

僕は震える指で、オルゴールのストッパーに手をかけた。

それは、僕自身の手で、彼女を二度殺す行為だった。

それでも、彼女を「都合の良い人形」から、愛する「ひとりの人間」に戻すために。

「さようなら、レン。私の愛しい人」

カチリ。

音が止まる。

同時に、カイナの体が無数の光の粒子となって弾けた。

悲鳴のような風が吹き抜け、灰色の森が、本来の美しい緑へと書き換わっていく。

世界は修正された。

歪な異物は排除され、完璧で、幸福で、残酷なほど美しい楽園が戻ってきた。

ただ一人、僕と、再び無色に戻ったオルゴールだけを残して。

僕は空を見上げる。

そこには、彼女の髪の色と同じ、燃えるような夕焼けが広がっていた。

もう二度と、あの温もりに触れることはない。

それでも僕は、この色褪せない喪失を抱きしめて生きていく。

自らが作り上げた、この美しくも孤独な檻の中で。