第一章 3rdシングルの残香

雨上がりのアスファルトに似た、むせ返るような草いきれ。

そこに微かに混じるのは、制汗スプレーとスモークが焚かれた直後の、あの熱狂の匂い。

私は泥にまみれた顔を上げた。

視界を覆うのは鬱蒼とした原生林だが、私の鼻腔は確かに「現場(ライブ)」の空気を捉えている。

「……っ」

指先が熱い。

左手中指に嵌めた、推しアイドル『ルシエル』プロデュースの『輝石のリングライト』。

チープなプラスチック製のはずが、今は皮膚に食い込むほど脈動し、心臓の早鐘と完全にシンクロしていた。

明滅のリズムが変わる。

紫色の閃光。

BPM128。これは3rdシングル『Eternity』の、サビ直前の高揚感だ。

「呼んでる……」

私は立ち上がる。

普段ならコンビニの自動ドアにさえ躊躇する私が、今は獲物を追う獣のように風を嗅ぐ。

風上から漂うのは、彼が愛用している白檀の香水の残り香。

「あっち。下手(シモテ)の花道方向」

私は泥を蹴って走り出した。

第二章 セットリストの森

森は、拒絶するように蔦を伸ばしてくる。

だが、私にはこの森の「法則」が見えていた。

風が止み、霧が足元を這う。

直後、頭上から鋭い枝が槍のように降り注ぐ。

「ワン・ツー、さん、ハイッ!」

私は枝が落ちる寸前、左へ大きくステップを踏んだ。

枝が空を切る。

予測通りだ。

この攻撃パターン、去年の全国ツアーで見せたレーザー照明の演出と完全に一致している。

霧の発生から4小節待ち、5拍目で頭上からの落下物。

「推しの演出(クセ)なら、全部頭に入ってるのよ……!」

茨の壁が道を塞ぐが、私は迷わずその隙間――照明が見切れる「死角」にあたる場所へと体を滑り込ませた。

擦り傷から血が滲むが、痛みよりも脳髄が痺れるような興奮が勝る。

障害をクリアするたび、リングライトの光量が増していく。

やがて視界が開け、白亜の神殿が姿を現した。

その柱の根元に、見覚えのある瓦礫が転がっているのを見て、私は息を呑む。

塗装の剥げた発泡スチロールの岩。千切れた銀テープ。

ここは異世界じゃない。

私たちの欲望が掃き溜められた、終わらないライブ会場の成れの果てだ。

第三章 解釈違いの楽園

神殿の中央。

祭壇に、彼らがいた。

「よく来たね、僕の愛しい共犯者」

黒い革ジャンを羽織り、胸元を大きく開けた『ワイルド系』のルシエルが、私の腰を強引に引き寄せる。

鼻先が触れる距離。

耳元で囁かれる甘い吐息に、背筋が粟立った。

「疲れちゃったでしょ? もう頑張らなくていいよ」

反対側からは、真っ白なニットを着た『弟キャラ』のルシエルが、私の上着の裾をキュッと掴んで上目遣いをする。

潤んだ瞳。守ってあげたくなる、あざといまでの可愛さ。

「……あ」

思考が溶けそうになる。

これは、私が深夜のSNSで妄想し、ファンアートとして描いたシチュエーションそのものだ。

彼らが私だけを見ている。

私だけを求め、私のためだけに存在している。

「ここで暮らそうよ。君が望む『僕』に、いつだってなってあげる」

ワイルドな彼の指が、私の頬を撫でる。

その指の冷たさに、心臓が跳ねた。

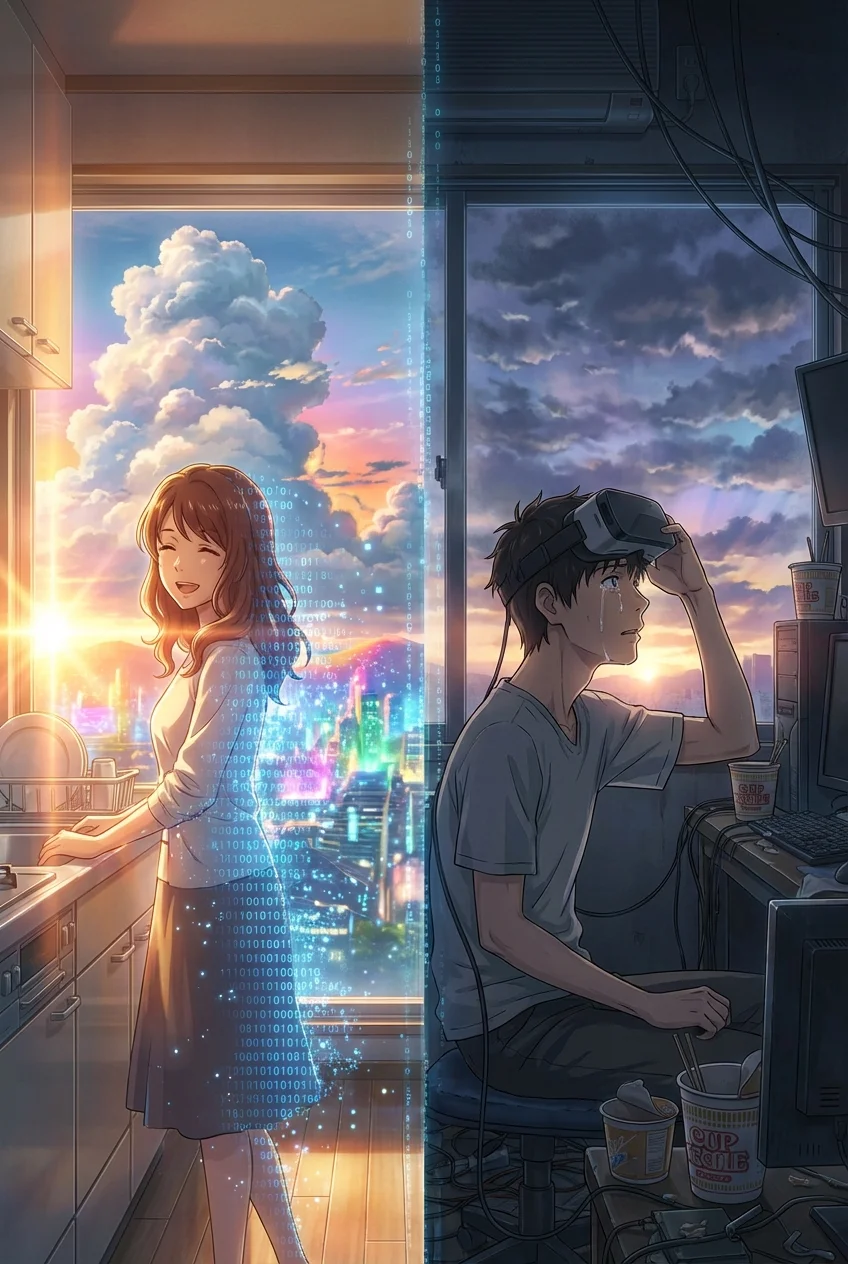

ここで頷けば、もう満員電車に揺られることも、理不尽な上司に頭を下げることもない。

ただ推しに愛される、永遠の夢。

「うっとりする……」

私は彼の胸に手を置いた。

トクン、と掌に伝わる鼓動。

――いいや、違う。

鼓動がない。

冷水を浴びせられたように、酔いが醒めた。

目の前の彼らは、あまりにも肌が綺麗すぎる。

毛穴ひとつなく、汗もかかず、ヒゲの剃り跡さえない。

完璧なマネキン。

「……離して」

私は彼の手を振り払った。

「私のルシエルくんはね、アンコールの時、ファンデーションが浮いて泥臭い顔で笑うのよ! こんなプラスチックみたいな造形物じゃない!」

第四章 推しへの咆哮

「愚かな」

奥から現れた、神官姿のルシエルが冷淡に見下ろす。

彼の背後には、無数の「理想のルシエル」たちが整列し、無機質な瞳で私を射抜いた。

「我々は貴様らの『信仰』だ。それを受け入れぬなら、ここで朽ち果てろ」

神殿の空気が凍りつき、物理的な重圧となってのしかかる。

膝が震える。

息ができない。

圧倒的な「理想」の前に、生身の私はあまりにも無力だ。

だが、左手の中指だけが、焼けるように熱い。

「ぐ、うぅ……!」

私はリングライトを握り込んだ。

プラスチックがミシミシと悲鳴を上げる。

熱で皮膚がただれ、肉が焦げる臭いがした。

それでも、私は離さない。

「綺麗事なんかで、終わらせてたまるかぁぁっ!」

喉が裂けるほど叫んだ。

これは魔法じゃない。

給料の全てをつぎ込み、睡眠時間を削り、彼の一挙手一投足に人生を重ねてきた、一人のオタクの執念だ。

そのドス黒く、けれど純粋な熱量が、リングライトを媒介にして爆発する。

バヂヂッ、と火花が散った。

「私の推しは! 生きて、老いて、足掻いてる人間なんだよ!」

パァァァン!!

限界を超えたリングライトが砕け散る。

飛び散ったのは、鋭利な破片と、目も眩むような閃光。

それは神殿を、完璧すぎるルシエルたちを、そしてこの嘘で塗り固められた世界を、容赦なく飲み込んでいった。

光の中で、一瞬だけ見えた気がした。

汗だくで、前髪をぐしゃぐしゃにして、ブサイクに、でも最高に楽しそうに笑う「彼」の姿が。

『――サンキュ』

ぶっきらぼうな声が、鼓膜を震わせた。

第五章 エンドロールの続き

激痛と、朝の匂い。

「……っ、痛っ」

跳ね起きた私は、自分の部屋の布団の上にいた。

心臓が早鐘を打っている。

夢?

いや、左手の中指には、火傷の痕と、肉に食い込んだ小さなプラスチックの破片が残っていた。

血が滲んでいる。

ズキズキとした痛みが、あの日々が幻覚ではなかったことを証明していた。

PCのモニターがスリープから復帰する。

ニュースサイトのトップには、『ルシエル、全国ツアー中に高熱でダウン。一部公演延期』の文字。

「……馬鹿だなぁ、無理ばっかりして」

私は涙ぐみながら、けれど口元だけで笑った。

彼は今日も、不完全な体を引きずって生きている。

偶像(アイドル)という名の十字架を背負って。

私はカーテンを勢いよく開けた。

真夏の容赦ない日差しが、散らかった部屋の埃を照らし出す。

「さて」

痛む指に絆創膏を巻き、私は鏡の前の自分を睨みつけた。

酷い顔。目の下にはクマ、髪はボサボサ。

でも、瞳だけは奇妙なほどギラついている。

「まずはバイト探さなきゃ。チケット代、稼がないといけないし」

推しが命を燃やしてステージに立つのなら、私も私のステージ(人生)で、泥臭く足掻いてみせる。

あの一瞬の幻聴に、胸を張って応えられるように。

私は砕けたリングライトの破片を、お守りのように握りしめ、ドアノブを回した。