第一章 ドブ川に咲く青い火

雨と錆、腐った肉の臭気。

廃工場の湿った闇、異形の肉塊が少女の細い首を締め上げる。白磁の喉から、ひゅ、と空気が漏れた。

「命乞いか? 呪詛か?」

不知火煉(しらぬい れん)は、仕立てのいい革靴で水たまりを踏み砕き、欠伸を噛み殺した。紫煙が細く立ち昇る。

その所作は、人殺しの前段階というより、午後の茶会に遅れた客のように優雅で、致命的に冷淡だ。

「近寄るな! ガキの首がへし折れるぞ!」

煉は止まらない。

水たまりが波紋を広げ、頼りない街灯を揺らす。

「……五月蝿いなあ。早よ折ったらええ」

指先で前髪を払う。

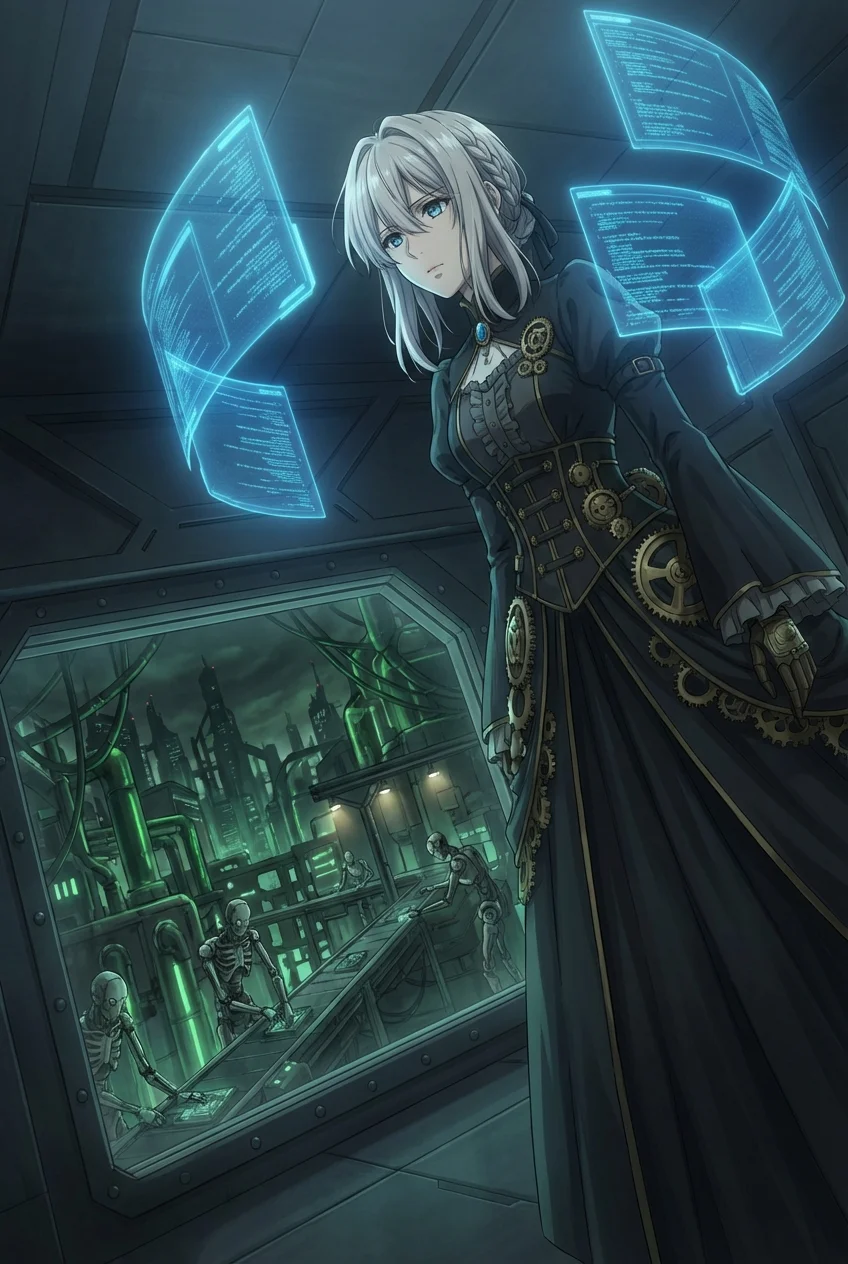

視界が、青く染まった。

轟音はない。

暴風と化した熱波がコンクリートを焦がす。一瞬前まで少女と呪霊が存在した空間には、蒼白く揺らめく不知火の炎だけが残っていた。

悲鳴を上げる間もない。人質ごと、敵は炭化し、塵となって崩れ落ちる。

「……あ」

遅れて駆けつけた天道勇人が、膝から崩れ落ちた。

灰が雪のように降り注ぐ中、煉は煤けた靴をハンカチで拭っている。

「煉、貴様……正気か……? あの子は生きていた!」

「人の心とかないんか?」

追いついた術師たちが口々に罵る。嘔吐する者もいた。

煉は汚れたハンカチを灰の山へ放り投げ、勇人の前に屈み込む。怯える小動物を見る目。その瞳は深海のように暗く、光を一切反射しない。

「助ける?」

煉は嗤った。唇の端が三日月のように吊り上がる。

「無能が生きてて何になる。どうせまた拐われるか食われるかして、俺らの手間を増やすだけや」

勇人の肩を叩き、立ち上がる。

背中越しに、吐き捨てる声が響いた。

「弱者がのうのうと生き残る方が、世の中にとって残酷なんや。覚えとき、坊ちゃん」

第二章 楽園のゴミ捨て場

あの日以来、憎悪だけが勇人を動かしていた。

あんな怪物は、術師の長たる器ではない。

調査のため、勇人は一族の追放区へ足を運んだ。煉によって「才能なし」「一族の恥」と断じられ、家を追われた者たちの吹き溜まり。

煉の罪を暴く証言を集める――そのはずだった。

だが、足が止まる。

古びた平屋が立ち並ぶ集落には、陽だまりのような匂いが満ちていた。

出汁の香り。洗濯石鹸。子供たちの笑い声。

「あ、天道様だべか?」

かつて煉に「肥溜めがお似合いや」と罵られ追放された老人が、土にまみれた顔で微笑む。

「……ここで、何をさせられている」

奴隷のような扱いを受けているに違いない。

老人は不思議そうに首を傾げ、照れくさそうに頭をかいた。

「何をって、野菜を作っとります。毎月、本家から『迷惑料』ちゅう名目で仕送りが届くんで、わしらはこうして穏やかに……あ、いや、不知火様には内緒だと言われとったんだった」

言葉を失う。

呪霊との戦いで片腕を失った元術師が、孫を抱いて縁側で微睡んでいる。精神を病んだ女が、庭の花に水をやっている。

そこには、戦場にはない「平和」があった。

『弱者がのうのうと生き残る方が、世の中にとって残酷なんや』

煉の言葉が脳内でリフレインする。

あれは嘲笑ではなかったのか。

戦場という地獄から、力のなき者を遠ざけるための、あまりに不器用で、あまりに暴力的な「配慮」だったのか。

勇人の拳の中で、正義という名のコンパスが狂い始めていた。

第三章 聖人の皮を被った悪魔

世界が軋む。

特級災害指定呪霊『大百足』の復活。鎮める方法は、古文書に記されたただ一つ。

「稀血を持つ、十歳未満の幼児を生贄に捧げること」

一族の総本山、白亜の広間。

清廉潔白を謳う長老たちが、沈痛な面持ちで座す。中央には、母親から引き剥がされた五歳の少年が、祭壇の上で震えていた。

「世界を守るためだ。尊い犠牲を、我々は忘れない」

筆頭長老が涙を拭い、刀を振り上げる。その涙は美しい。その決断は悲劇的だ。

誰もが息を呑み、目を背けた。

轟音。

扉が弾け飛ぶ。

不知火煉。

返り血で染まった白スーツ。へし折られた門番の槍。

「な、何をする不知火! 儀式の最中じゃ!」

「儀式?」

煉は槍を放る。回転しながら空を裂き、振り上げられた刀を弾き飛ばし、壁に深々と突き刺さる。

カツ、カツ、カツ。

血の足跡が純白の絨毯を汚していく。

彼は祭壇の少年を片手で抱え上げ、ゴミ袋でも扱うかのように勇人の方へ放り投げた。

「連れて失せろ」

「き、貴様……世界を滅ぼす気か! 一人の命で億が助かるのだ! それが正義じゃろうが!」

煉は、腹の底から笑った。

乾いたガラスを擦り合わせたように不快で、痛快な音。

「人の心とかないんか?」

かつて向けられた言葉を、そのまま返す。

瞳には、侮蔑以外の感情が存在しない。

「自分らが助かりたいだけで、罪もないガキ殺すんか。それを正義と呼ぶなら、俺が悪でええわ」

指先に、蒼い炎が灯る。

一瞬で膨れ上がり、白亜の広間を地獄の釜へと変えた。

聖人たちの悲鳴と、肉が焦げる臭気。

「安心せえ。世界なんざ、俺一人で守ったるわ。お前らの命より、このガキの明日の方が、まだ幾分かマシやろうしな」

その日、煉は一族の頂点から、大虐殺者へと転落した。

第四章 泥を啜る王

地下牢獄。

呪力封じの枷が手足を締め上げ、皮膚が裂けている。

「おい、起きろよ『当主様』」

泥水の入った桶が煉の頭からぶちまけられた。

かつて煉に追放された分家の男たちだ。ここぞとばかりに、無抵抗の煉を蹴り上げ、唾を吐く。

「土下座しろ。靴を舐めろ。そうすれば水をやる」

煉は、泥と血にまみれた顔をゆっくりと上げた。

前歯が折れ、片目は腫れて塞がっている。路地裏の野良犬よりも汚い。

だが。

残された左目だけが、暗闇の中で燐光のように輝いていた。

男たちが無意識に一歩後ずさる。

鎖に繋がれ、半死半生の男に対する、本能的な恐怖。

煉は、口の中に溜まった血を、男の靴に吐きかけた。

「……ぷっ」

喉から空気が漏れる。笑い声だった。

「地べた這いずり回んのがお似合いやな……俺も、お前らも」

謝罪も、命乞いもしない。

泥水を啜りながら、彼はまだ玉座に座っているかのように男たちを見下ろしていた。

あまりにも汚く、神々しいほどに傲慢だった。

第五章 ブサイクな泣き顔

警報。

『大百足』の完全顕現。生贄の代償として、空が裂け、赤黒い瘴気が世界を飲み込む。

牢獄の壁が崩れ、勇人が駆けつけた時、煉はすでに枷を引きちぎり、外へ向かっていた。

歩くたびに、血の跡が点々と続く。

「煉! 無理だ! 今の体で戦えば……!」

煉は振り返らない。

視界を覆い尽くす絶望的な質量。神の怒りのような災厄を見上げる。

「勘違いすんな」

声は、嵐の中でもはっきりと届いた。

「俺は、俺のために死ぬんや。あんなクソみたいなジジイどもの作ったルールで世界が回んのが、気に食わんだけや」

全身から、生命そのものを燃料にした蒼い炎が噴き出した。

骨を焼き、肉を焦がし、魂を削る禁忌。

「見とけ。これが格の違いや」

青い閃光が、天を衝く。

夜空を覆う赤黒い瘴気が、圧倒的な「個」の炎によって食い破られていく。

煉の体は、炎の中で徐々に輪郭を失う。

足が灰になり、腕が崩れる。それでも、その炎は勢いを増し、災厄そのものを焼き尽くしていく。

世界が、青一色に染まった。

静寂。

焦土と化した大地に、煉の上半身だけが残っていた。

勇人は崩れ落ちそうなその体を抱きとめる。

顔は半分炭化し、もう目も見えていないはずだった。

「なんで……なんでだよ……!」

勇人の目から涙が溢れ、煉の頬に落ちる。

「あんたは、誰よりも優しかったじゃないか……!」

煉の唇が、微かに動いた。

最期の力を振り絞り、彼は嗤おうとした。

悪党らしく。怪物らしく。

「何泣いてんねん」

掠れた声が、風に溶ける。

「ブサイクやなあ」

不知火煉という怪物は、灰となって崩れ去った。

勇人の腕の中には、もはや塵しか残っていない。

見上げた空は、突き抜けるように青く、澄み渡っていた。

それは、世界で一番嫌な奴が残した、残酷なほどに美しい空だった。