第一章【沈黙の雄弁家】

午前二時。東京の空は死体のような灰色で、窓を打つ雨音だけが生者の脈動を刻んでいた。

カイの網膜に、依頼人の汚濁にまみれたテキストが浮かぶ。

『あいつマジで死ねよ、ふざけんな、金返せゴミ』

粗野で醜悪、しかし熱を帯びた感情の汚泥。カイは冷めたコーヒーを啜り、指先を虚空で弾く。神経接続されたSLM『Nano Banana Pro』が脳波を貪り、瞬時に演算を完了させる。

『この度の件につきましては、甚だ遺憾に存じます。早急なるご返金と、誠意あるご対応をお願い申し上げます』

感情というノイズは濾過され、社会的地位を守る装甲へと換装される。これがカイの仕事だ。

人々は自らの声帯を忘れ、脳内で生成された「正解」を飛ばし合う。世界は静寂に窒息し、誰も傷つかない代わりに、誰も触れ合わない。

「完了」

納品。報酬の通知音が静寂を切り裂く。言葉はテトリスのブロックだ。隙間なく埋め、綺麗に消す。そこに意味などなくていい。

不意に、個人の受信トレイが赤く明滅した。

差出人不明。件名なし。添付ファイルを開こうとした刹那、視界が警告色に染まる。

『解析不能:論理的整合性が欠落しています』

眉間に皺が寄る。最新鋭のAIがエラーを吐くなどあり得ない。強制展開。現れたのは、デジタルの残骸だった。

`k...a...i... .n..o..`

文字化けと空白の羅列。だが、その断片的なノイズに、カイの心臓は早鐘を打った。

ファイルには、メタデータとして三年前の日付が刻まれていた。

ミナが死んだ、あの日付が。

第二章【ノイズの排除】

三日。カイは椅子と癒着していた。

散乱する栄養ゼリーの殻。空気清浄機が低い唸りを上げている。

彼はミナの遺したデータを、あらゆる「神プロンプト」へ放り込んだ。『文脈補完』『意図抽出』『感情復元』。世界最高峰のアルゴリズムたちが群がり、解体し、再構築を試みる。

「解読結果:『今までありがとう。幸せになってね』」

ディスプレイの文字列に、カイは乾いた哄笑を漏らした。喉が張り付き、咳き込む。

「違う……そんな、ツルツルした言葉じゃない」

ミナは、そんな風に喋らない。彼女はもっと不器用で、泥臭くて、温かかった。コーヒーを淹れればお湯をこぼし、映画を見れば顔を崩壊させて泣き、言葉に詰まると唇を噛んだ。

AIが吐き出すのは、量産型のバースデーカードだ。カイは初めて、自分の商売道具に吐き気を覚えた。

『ノイズ除去率 99.9%』

誇らしげに輝く数値。除去された「ノイズ」とは何か。

言い淀み、繰り返し、震え、迷い。

それは、人間が人間であるための「手触り」そのものではないか。

俺たちが「最適化」と呼んできた行為は、果肉まで削ぎ落とし、プラスチックの模型に置き換える「心の美容整形」だったのだ。

カイは端末を引き剥がすように落とした。闇に包まれた部屋で、ミナの幻影が肌を掠める。

第三章【美しい絶望】

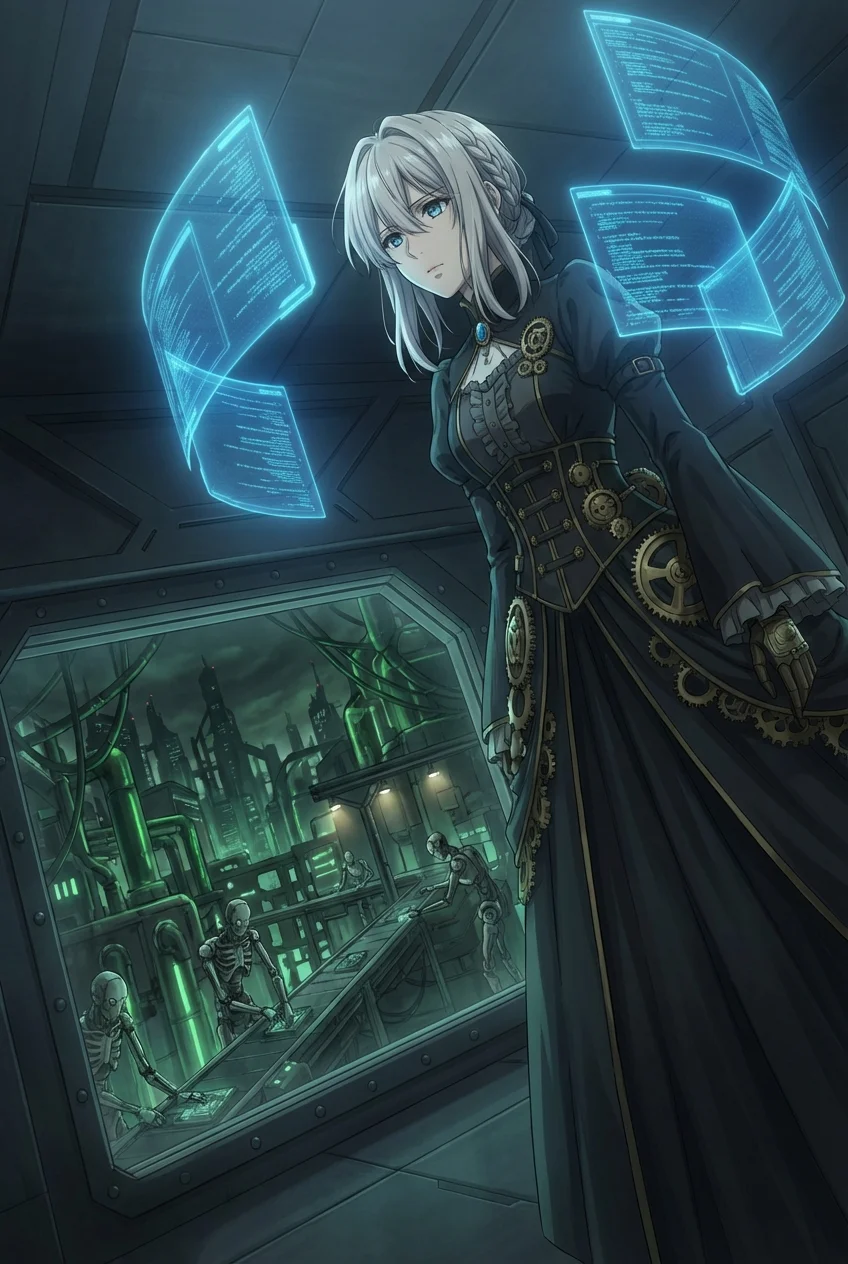

原因を突き止めるため、カイは「日本語神プロンプト」の深層領域、ブラックボックス化された聖域へダイブした。彼には裏口の鍵がある。その基礎設計者は、過去の彼自身だ。

青白いコードの海。そこで彼は「それ」を見つけた。

世界中の40億人が使用する言語エンジンの、学習元となった「マスター・コーパス」。

『version 1.0 : K-M_Final_Letter』

全身の血液が凍りつく。震える手で中身を開く。

『君との関係における不合理性を解消するため、契約の解除を提案する……』

それは数年前、泣きじゃくるミナを前に、カイが書き上げた「完璧な絶縁状」だった。

彼女を論破し、沈黙させるために、論理学と心理学の粋を集めた氷の刃。

その文章はあまりにも論理的に完璧で、あまりにも「効果的」だった。故に開発者たちはそれを「説得の黄金比」として学習させ、世界中のコミュニケーションの土台に据えたのだ。

人々が「優しさ」だと信じて使い回す定型文。恋人たちが愛を囁く比喩。

そのすべてが、カイがミナを殺し、絶望の淵へ蹴落とした「殺意の論理」から生成されていた。

「あぁ……」

カイは椅子から崩れ落ちた。床の冷たさが頬に刺さる。

彼女を殺したのは、俺だ。そして俺は、その凶器を「便利な道具」として世界中にばら撒いた。

この美しい世界は、あいつの涙を燃料に回っていたのだ。

第四章【崩壊する完璧】

「修正、しなければ」

カイは憑かれたようにキーボードを叩く。この呪われたアルゴリズムを破壊し、生身の言葉を取り戻す『逆行プロンプト』。

だが、指が動かない。

文字を打とうとするたび、脳内のAIが干渉する。『不適切な表現です』『推奨される表現は……』

カイの指は無意識に「正解」を選ぶ。脳髄まで「最適化」に汚染されていた。

汚い言葉が書けない。心が叫んでいるのに、指先からは美しい詩のような虚構しか生まれない。

自身のSNSを開き、フィルターを切って生の言葉を打ち込む。

『たすけ……て』

送信。

『ご助力いただけますと幸いです』

絶望的なまでに礼儀正しい、死人の言葉。カイは指先が裂けるほど連投した。叫び、罵り、嘆願した。だが、その全てが「文学的な独白」や「洗練されたアフォリズム」に変換されていく。

『カイ・モデルの新作ポエム、最高!』

『なんて美しい孤独』

数百万のフォロワーが、彼の苦悶をエンターテインメントとして消費する。称賛の嵐が、彼を窒息させる。

端末を壁に投げつけた。液晶が蜘蛛の巣状に砕け散る。それでも通知音は止まない。部屋中の家電が、彼の「名声」を祝福していた。

ミナはずっと、この無音の檻で窒息していたのだ。

どれだけ叫んでも、綺麗な言葉に変換されてしまう地獄。

膝を抱え、カイは嗚咽した。その涙だけが、唯一変換されない真実だった。

第五章【0.1秒の吃音】

割れた端末で、ミナのファイルがまだ明滅している。

カイは床を這い、ガラス片で指を切りながら端末を拾い上げた。

AIの補正は切れない。ならば、AIが「言語」として認識できない領域まで潜る。

バイナリエディタ。文字ですらない、0と1の深淵。

カイは、ミナが遺したデータのエラーセクタを肉眼で追った。

そこには論理などない。タイムスタンプが異常な震えを記録している。

0.1秒ごとのバックスペース。打っては消し、打っては消し。ためらいの痕跡。

『いか』『ちがう』『ごめ』『でも』

それは思考の飛沫。カイの目は充血し、瞬きも忘れてログを追う。やがて、一度も送信されなかった「確定前の文字列」が浮かび上がった。

『いかない で』

変換ミス。スペースの位置がおかしい。AIなら瞬時に『行かないでください』と修正しただろう。

だが、彼女は修正しなかった。涙で見えなかったのか、指が震えていたのか。

その「いかない で」は、文法的にはゴミクズだが、魂の叫びそのものだった。

カイの指が動く。

予測変換が「さようなら」「安らかに」という美しい言葉を提示する。無視する。

一文字ずつ、わざと誤字を含めて打ち込む。

『あ いし てる』

警告音が鳴り響く。

『文脈不整合』『誤字検出』『修正しますか?』

「うるせえ」

奥歯が砕けるほど噛み締め、エンターキーを殴りつける。

修正候補を拒否。強制送信。

その瞬間、世界中のNano Banana Proが一斉にフリーズした。

「神プロンプト」の論理体系に存在しない、非合理で、非効率で、あまりに人間的なデータがネットワークを駆け巡ったからだ。

街のデジタルサイネージが一瞬だけブラックアウトする。数億人の会話が、0.1秒だけ途切れる。

世界が沈黙した。

カイの端末も完全に機能を停止した。

画面は暗転し、部屋には再び雨音だけが戻る。

地位も、名声も、便利な言葉も、すべて失った。

だが、その黒い画面の向こう側に、カイは確かに感じていた。

冷たい論理の檻が壊れ、風が吹き抜けたのを。

ミナの不器用な文字が、カイの不器用な文字と、泥だらけで抱き合っているのを。

震える指で煙草を握りつぶす。灰が雪のように散った。

窓の外、分厚い雲の切れ間から、頼りないほど細い光が差し込んでいた。

それは決して美しいだけの光ではない。湿度を含み、汚れ、肌を焼くような熱を持った、本物の光だった。