第一章 終わらない処刑前夜

寒さが、皮膚を刺す。

それだけが、私が生きているという唯一の実感だった。

北限の地、ノースガルド。吐く息は白い霧となり、窓枠には氷の蔦が絡みついている。暖炉の火はとっくに消えていたが、薪をくべる気にはなれなかった。

「……まだ、来ない」

ひび割れた唇から、乾いた音が漏れる。

首筋に手を当てる。そこには何もない。滑らかな皮膚があるだけだ。けれど、私の指先は確かに感じる。冷たく、鋭利な刃の感触を。

十年前。王立学園の卒業パーティー。

私は断罪された。公衆の面前で、傲慢で嫉妬深い悪女として。

本来なら、そこで物語は終わるはずだった。シナリオ通りなら、私は地下牢に繋がれ、そして断頭台の露と消える。

けれど、父が裏で動いたのか、あるいは『ゲームの強制力』とやらがバグを起こしたのか。私は処刑を免れ、この極寒の地へ追放されることになった。

「生き延びてしまった」

それは幸運などではない。

毎晩、夢を見る。観衆の嘲笑。王太子の冷ややかな視線。そして、ヒロイン・ルミナの勝ち誇った笑顔。

目覚めるたびに、私は自分の首がつながっていることを確認し、そして絶望する。

いつか来るのだ。処刑人が。

追放などという生温い処置で、あに物語が終わるはずがない。これは、私を油断させ、より深い絶望へ突き落とすための猶予期間。

だから私は、十年もの間、一日たりとも心を休めたことはない。

ガリ、ガリ、と音がする。

私はナイフを握りしめ、手元の氷塊を削っていた。

かつて社交界で「氷の魔女」と呼ばれた私の、唯一残された魔法適性。水を凍らせ、形作るだけの矮小な力。

出来上がったのは、薔薇の花だ。透き通るような、けれど決して香ることのない、冷たい花。

「綺麗ね」

自嘲気味に呟く。私の心と同じだ。凍りつき、誰の手も拒絶し、ただ砕け散るのを待っている。

その時。

重厚な樫の扉が、ドンドンと叩かれた。

心臓が跳ね上がる。ナイフを取り落としそうになるのを、必死で堪えた。

来た。

ついに、その時が。

十年待った断罪の時。

震える膝を叱咤し、私は立ち上がる。鏡を見る余裕などない。どうせ、幽霊のように痩せこけた、哀れな女が映るだけだ。

扉を開ける。

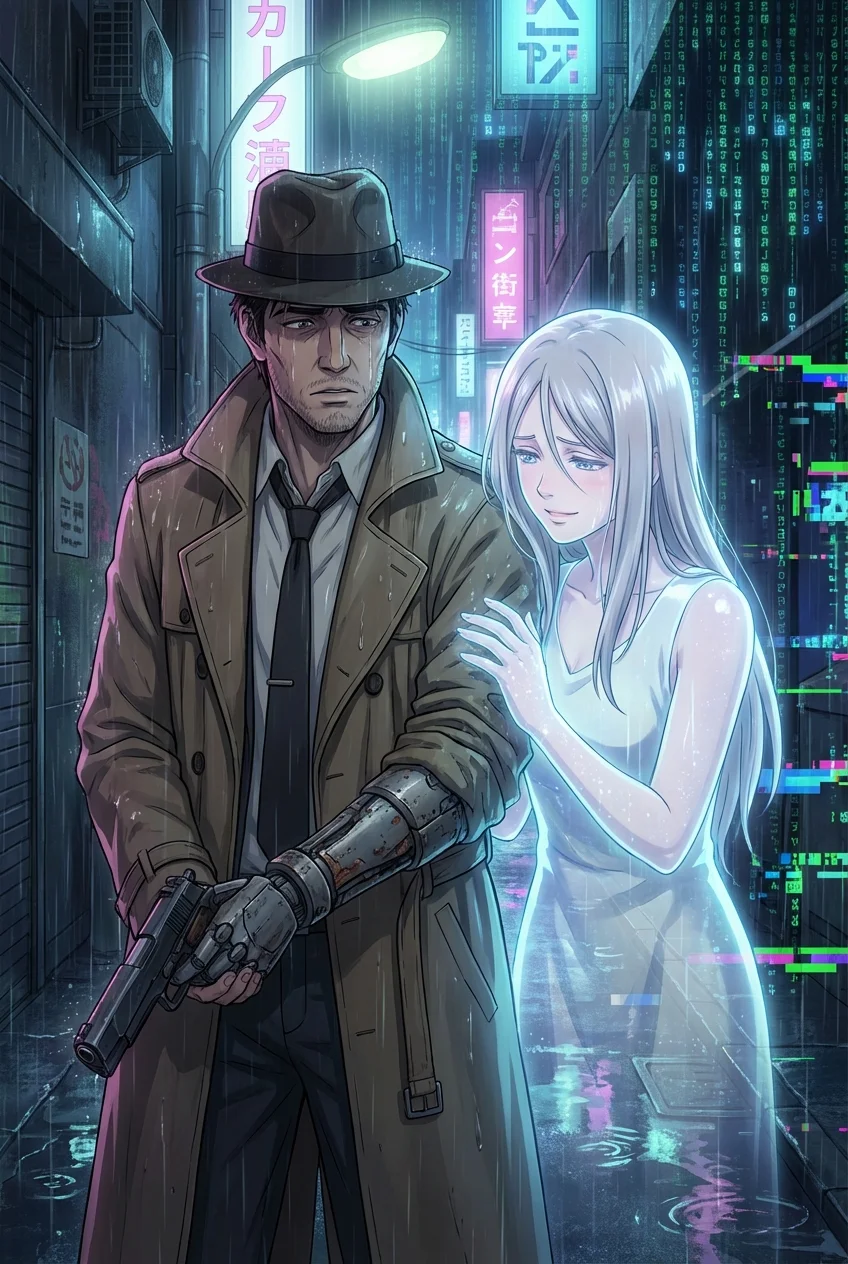

そこに立っていたのは、死神ではなかった。

「……エララ様」

分厚い毛皮のフードを脱ぎ、金色の髪を露わにしたのは。

かつて私を地獄へ突き落とした『光の聖女』、ルミナだった。

第二章 光の聖女、極北へ

吹雪が吹き込み、私の頬を叩く。

ルミナの頬は赤く、目元には深い隈があった。かつての輝くような美貌は見る影もない。まるで、十年分の疲労を煮詰めたような顔をしている。

「……何の用?」

声が震えなかったことを、私は密かに誇った。

「処刑の立会い? 王太子殿下はどこ? 私を笑いに来たのなら、さっさと済ませて」

「入れて……もらえるかしら」

ルミナの声は、驚くほど掠れていた。

「凍えそうなの」

予想外の言葉に、私は毒気を抜かれたように一歩下がる。

彼女はよろめきながら小屋に入り込み、暖炉の前へ崩れ落ちた。私は仕方なく、残っていた薪を放り込み、小さな火種に魔力を注ぐ。

パチパチと、火が爆ぜる音が響く。

「……笑いに来たわけじゃないわ」

マグカップの白湯を啜り、ようやく人心地ついたのか、ルミナが口を開いた。

「じゃあ、何しに来たの。ここは王都から馬車で一ヶ月はかかる。貴方のような高貴な王妃様が来る場所じゃない」

「王妃……」

彼女は自嘲気味に笑った。

「そうね。私は王妃になった。ハッピーエンドを迎えたはずだった」

ルミナが顔を上げる。その瞳には、私が恐れていた優越感も、憐れみもなかった。あるのは、もっと昏い、泥のような感情。

「助けてほしいの、エララ」

「……は?」

「国が、傾いているの」

耳を疑った。

彼女の話は、私の想像を遥かに超えていた。

王太子――今の国王は、理想主義者だった。貴族の特権を次々と剥奪し、平民への過剰な支援を行った。結果、国庫は空になり、行政は停滞。反乱の火種が各地で燻っているという。

「彼は……優しすぎたの。誰も傷つけたくない、みんなが幸せになればいいって。でも、政治はそんなお伽話じゃない」

ルミナは両手で顔を覆った。

「貴方がいなくなって、分かったわ。貴方がしていたことの意味が」

私が悪役令嬢として振る舞っていた頃。私は確かに、厳しく、冷酷だった。予算を削り、無能な官吏を更迭し、貴族たちを恐怖で支配して統率していた。

それは「悪」だったかもしれない。けれど、その悪が国の屋台骨を支えていた。

「皮肉なものね」

私は冷めた紅茶を見つめた。

「私を追い出したのは貴方たちよ。『冷血な女は国母にふさわしくない』って」

「ええ、そう言ったわ。でも、今は誰もが言っているの。『氷の魔女の方がマシだった』って」

ルミナが私の手を取ろうとする。私は反射的にそれを振り払った。

「触らないで!」

叫び声が、狭い小屋に響く。

「今さら何よ……! 十年よ! 十年間、私はここで、いつ殺されるか怯えて暮らしてきたの! 貴方が幸せに笑っている間、私は……!」

呼吸が荒くなる。視界が歪む。

「帰って。私にできることなんてない。私はただの、怯えた敗北者よ」

ルミナは悲しげに目を伏せ、そして鞄から一束の手紙を取り出した。

「これだけでも、読んで」

それは、かつて私が支援していた孤児院や、更迭したはずの部下たちからの手紙だった。

第三章 崩壊したハッピーエンド

その夜、私は眠れずに手紙を読んだ。

『エララ様のおかげで、読み書きができるようになりました』

『あの時の厳しいご指導が、今の私を作っています』

『どうか、お戻りください』

文字が滲む。

私は、嫌われていたはずだった。悪役として、ヒロインを引き立てるための舞台装置として。

「……違う」

私は自分自身に言い聞かせていたのだ。

自分が嫌われていると思い込むことで、傷つくことから逃げていただけ。

『誰も私を理解してくれない』と殻に閉じこもり、周囲を拒絶していたのは私自身。

ゲームのシナリオ? 強制力?

そんなものは、自分の弱さを正当化するための妄想に過ぎなかったのかもしれない。

翌朝。外は快晴だった。

雪原が朝日に照らされ、ダイヤモンドのように輝いている。

私は小屋の外に出た。

そこには、私が十年間作り続けてきた、無数の氷の彫刻が並んでいる。

花、鳥、城、そして――舞踏会で踊る人々の姿。

誰にも見せるつもりのなかった、私の孤独な箱庭。

「綺麗……」

背後で声がした。ルミナが立っていた。

「ずっと、これを作っていたの?」

「ええ。寂しかったから」

初めて、本音が口をついて出た。

「私にはこれしかなかった。冷たくて、触れれば溶けてしまう、虚像の世界」

ルミナは氷の彫刻に近づき、そっと指先で触れた。

「冷たいわね。でも、とても優しい」

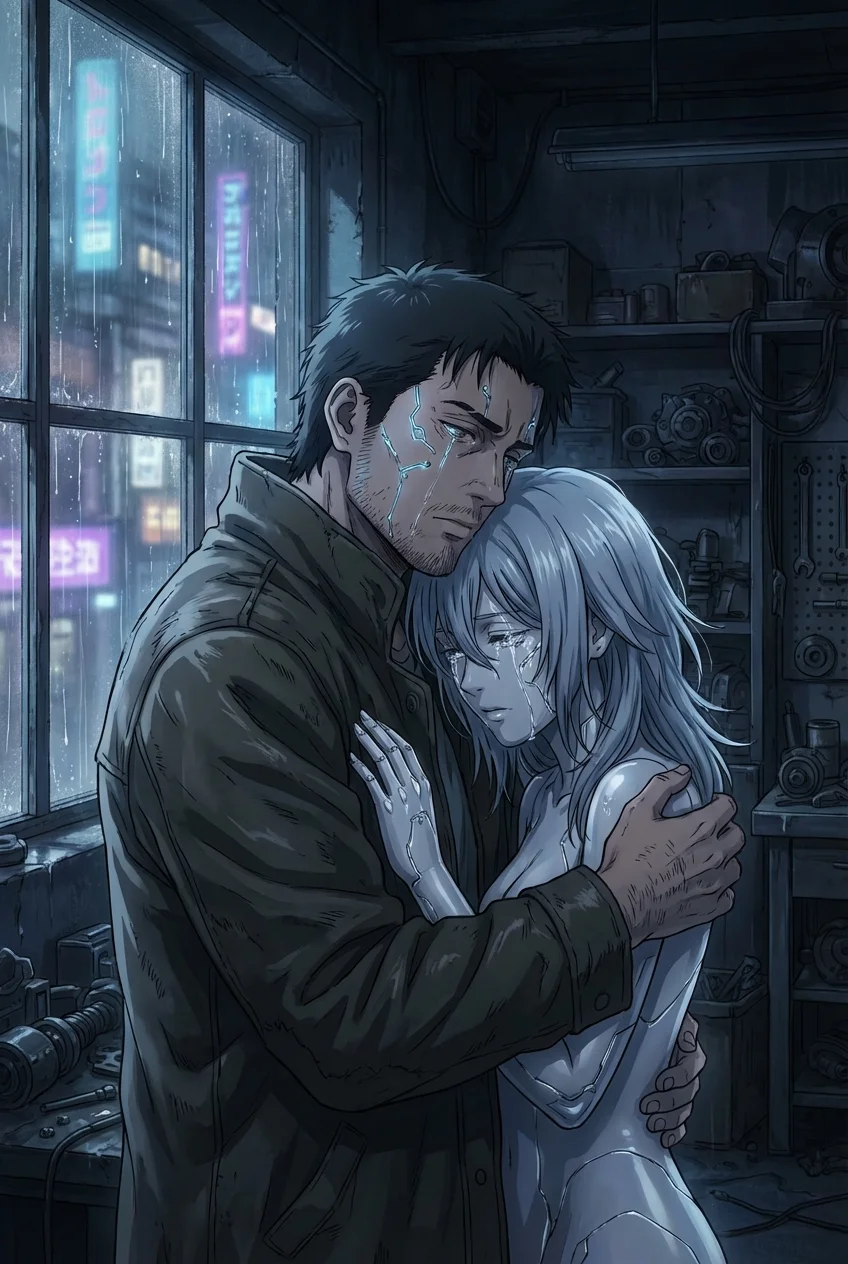

彼女が私を見る。その目には涙が溜まっていた。

「貴方は、悪女なんかじゃなかった。ただ、不器用で、誰よりも繊細だっただけ」

彼女の言葉が、私の胸の奥深く、凍りついた部分に染み込んでいく。

氷が、溶ける音がした。

「私、戻らないわ」

私は言った。

ルミナが驚いた顔をする。

「どうして? 王都へ戻れば、名誉回復も……」

「ううん。王都は、私の場所じゃない」

私は氷の庭を見渡す。

「私はここで生きていく。でも、貴方の手伝いはするわ」

「え?」

「手紙、書くから。政策への助言も、予算の組み直し案も。ここから送るわ。私の名前は出さないで。『北の賢者』とでも名乗ろうかしら」

少しだけ、悪戯っぽく笑ってみた。

ルミナが、呆気にとられた顔をし、やがて吹き出した。

「ふふ、あはは! 『北の賢者』? それ、凄く怪しいわよ」

「いいじゃない。悪女よりはマシでしょ」

私も笑った。

十年ぶりに、声を出して笑った。

第四章 氷の花

それから数日、ルミナは私の小屋に滞在した。

私たちは昼間は国の再建案について議論し、夜はかつての学園時代の話をした。

「あの時、わざと私のドレスにワインをかけたでしょ」

「あら、あれは手が滑ったのよ。貴方の反応が可愛かったから」

そんな会話ができる日が来るなんて、思ってもみなかった。

彼女が帰る日の朝。

ルミナは私の手を取り、強く握りしめた。

「ありがとう、エララ。私、もう一度頑張ってみる。貴方がいるなら、大丈夫な気がする」

「無理はしないで。困ったら、また手紙を書きなさい。……たまには、遊びに来てもいいから」

素直じゃない私の言葉に、ルミナは満面の笑みで頷いた。

馬車が見えなくなるまで、私は見送った。

一人になった小屋は、以前よりも静かに感じられた。けれど、もうあの時のような、肌を刺すような孤独はない。

私はナイフを手に取り、新しい氷の塊に向かう。

今度は何を作ろうか。

春を待つ蕾がいいかもしれない。

最終章 赦し

十年という歳月は、私から多くのものを奪った。

若さ、地位、名誉。

けれど、それと引き換えに手に入れたものがある。

静寂の中で自分と向き合う時間。そして、自分を許すという強さ。

私はかつて、誰かに愛されたかった。

ヒロインのように、無条件で愛される存在になりたかった。

その執着が、私を怪物に変えていたのだ。

今、私は一人だ。

けれど、机の上にはルミナからの、そしてかつての部下たちからの手紙が山積みになっている。

窓の外を見る。

氷の庭が、陽の光を浴びて七色に輝いている。

それは、私が流した涙の結晶であり、私が生き延びた証。

「悪くないわね」

私は呟き、ペンを執る。

新しい人生のシナリオは、まだ書き始めたばかりだ。

破滅エンドは回避されたのではない。

私が、私自身の手で、物語を書き換えたのだ。

インクの匂いと共に、私の胸に温かいものが満ちていく。

それは、長い冬の終わりの予感だった。