第一章 腐臭の違和感

「鮮度が落ちてる。誰だ、この『竜』に炎魔法をぶっ放した馬鹿は」

地下迷宮の七十層。

むせ返るような硫黄と鉄の臭いの中で、青年エリアンは鼻をつまんだ。

彼の目の前には、伝説級の魔物『ヴォルカニック・ドラゴン』の巨体が横たわっている。

全長二十メートル。鋼鉄をも砕く顎、マグマのような体液。

討伐隊が三日三晩かけて仕留めた、人類の脅威だ。

だが、エリアンにとってそれは、ただの「食材」であり「素材」に過ぎない。

「おい、解体屋。文句を言うな」

護衛の冒険者が顔をしかめる。

「こっちは死人が出てるんだ。さっさと解体して、道を塞いでるこいつを処理してくれ」

「わかってるよ。だがな、プロとして言わせてもらえば、こいつは臭すぎる」

エリアンは白衣の上から革のエプロンを締め直し、腰のベルトから三本の解体ナイフを取り出した。

彼の目は、ドラゴンの鱗を通り越し、その内側にある構造を透視するかのように細められる。

「ドラゴンの死臭は、通常もっと焦げた鉱石の香りがするはずなんだ。だがこいつは……腐った卵と、甘い蜜の匂いが混ざってる」

「何が言いたい?」

「解剖(あけ)てみればわかる」

エリアンは躊躇なく、ドラゴンの腹部にナイフを突き立てた。

ズブり。

硬質な鱗の隙間、わずか数ミリの急所を正確に貫く。

刃が走る。

しかし、そこから溢れ出したのは、煮えたぎるマグマ(血液)ではなかった。

ドロリとした、半透明の緑色の粘液だった。

「……なんだこれは」

冒険者が後ずさる。

エリアンは指先でその粘液を掬い、舌先で舐めた。

「やっぱりな。酸味が強い。それに、筋肉繊維の手応えがない」

彼は不敵に笑う。

「騙されたな、あんたたち。こいつはドラゴンじゃない」

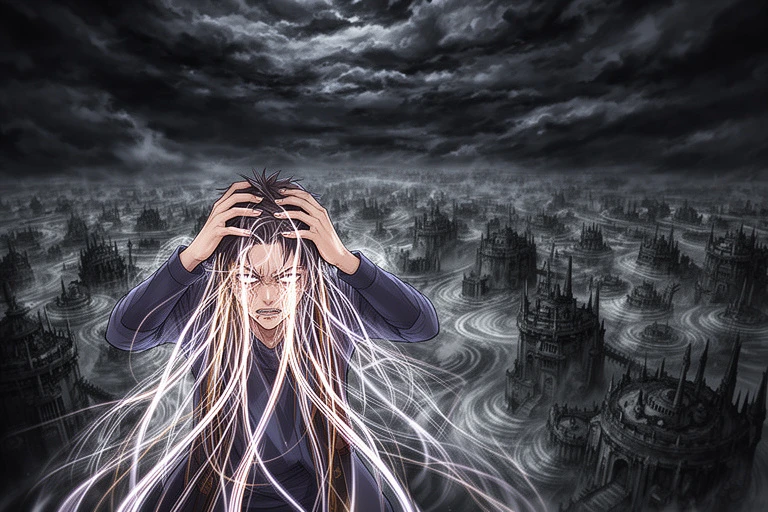

第二章 集合する虚構

「ドラゴンじゃないだと? 見ろ、この角、この翼を!」

冒険者が激昂するが、エリアンは冷静に作業を続けた。

ナイフが高速で閃くたび、ドラゴンの表皮が剥がされていく。

そこに現れたのは、強靭な赤身肉ではなく、無数の小さな「袋」の集合体だった。

「こいつの正体は『擬態ガス袋(ミミック・バルーン)』のコロニーだ」

エリアンは説明しながら、内臓と思われる部位を引きずり出した。

「骨格に見えるのは、圧縮されたガス管。鱗は、菌糸が硬化したものだ。要するに、数万匹の寄生生物が集まって、ドラゴンの形を作っていただけさ」

「な……」

「火を吐いたのも、体内のメタンガスを発火させた化学反応に過ぎない。道理で魔法防御が効かないわけだ」

エリアンの手つきは、芸術的ですらあった。

巨大な嘘の塊を、瞬く間に真実へと還元していく。

不要なガス袋を切り捨て、有用な「菌糸鱗」を素材ボックスへ放り込む。

そして、胸郭のあたり――本来なら心臓がある場所へ、彼は手を伸ばした。

「いたぞ。このコロニーの女王(コア)だ」

取り出されたのは、人間の頭ほどの大きさがある、ピンク色の肉塊だった。

脈動している。

「うげぇ、気色悪い」

冒険者が吐き気を催す横で、エリアンは恍惚とした表情を浮かべた。

「知らないのか? 擬態生物のコアは、極上の珍味だということを」

「は?」

「こいつらは常に最適な形態を模索するために、純度の高いタンパク質と魔力をここに溜め込む。市場に出せば金貨百枚。だが……」

エリアンは携帯用の魔導コンロを取り出した。

「鮮度が命だ。ここで調理(処理)する」

第三章 禁断の試食

「正気か!?」

「静かに。火加減が重要なんだ」

ジュウゥゥゥ……。

鉄板の上で、謎の肉塊が音を立てる。

エリアンは先ほどの「ガス袋」から抽出した可燃性オイルをかけ、フランベした。

一瞬にして、洞窟内の腐敗臭が消え去る。

代わりに、濃厚なバターとナッツを焦がしたような、暴力的なまでの芳香が充満した。

「信じられない……いい匂いだ」

冒険者が思わず生唾を飲む。

「表面はカリッと、中はレアで。毒素は熱で旨味成分に変わる」

エリアンはナイフで薄くスライスし、一切れを口に運んだ。

カリッ、トロリ。

口の中で弾ける脂。

それは、最上級の霜降り肉よりも濃厚で、果実のような甘みを持っていた。

「……完璧だ」

エリアンは眼鏡の位置を直しながら、陶酔の息を漏らす。

「見た目に騙され、恐怖に支配されれば、この真実(味)には辿り着けない。魔物の生態を知るということは、恐怖を資源に変えるということだ」

彼は皿を冒険者に差し出した。

「食うか? 報酬の代わりにしてやってもいい」

冒険者は迷った。

目の前の青年は、ドラゴン殺しの英雄よりも恐ろしく、そしてどこか輝いて見えた。

「……もらう」

恐る恐る口に入れた瞬間、冒険者の目がカッと見開かれる。

その日、地下七十層で、人類は新たな「資源」を発見した。

巨大な嘘の皮を剥いだ先にあったのは、命を繋ぐための、あまりにも甘美な真実だったのだ。