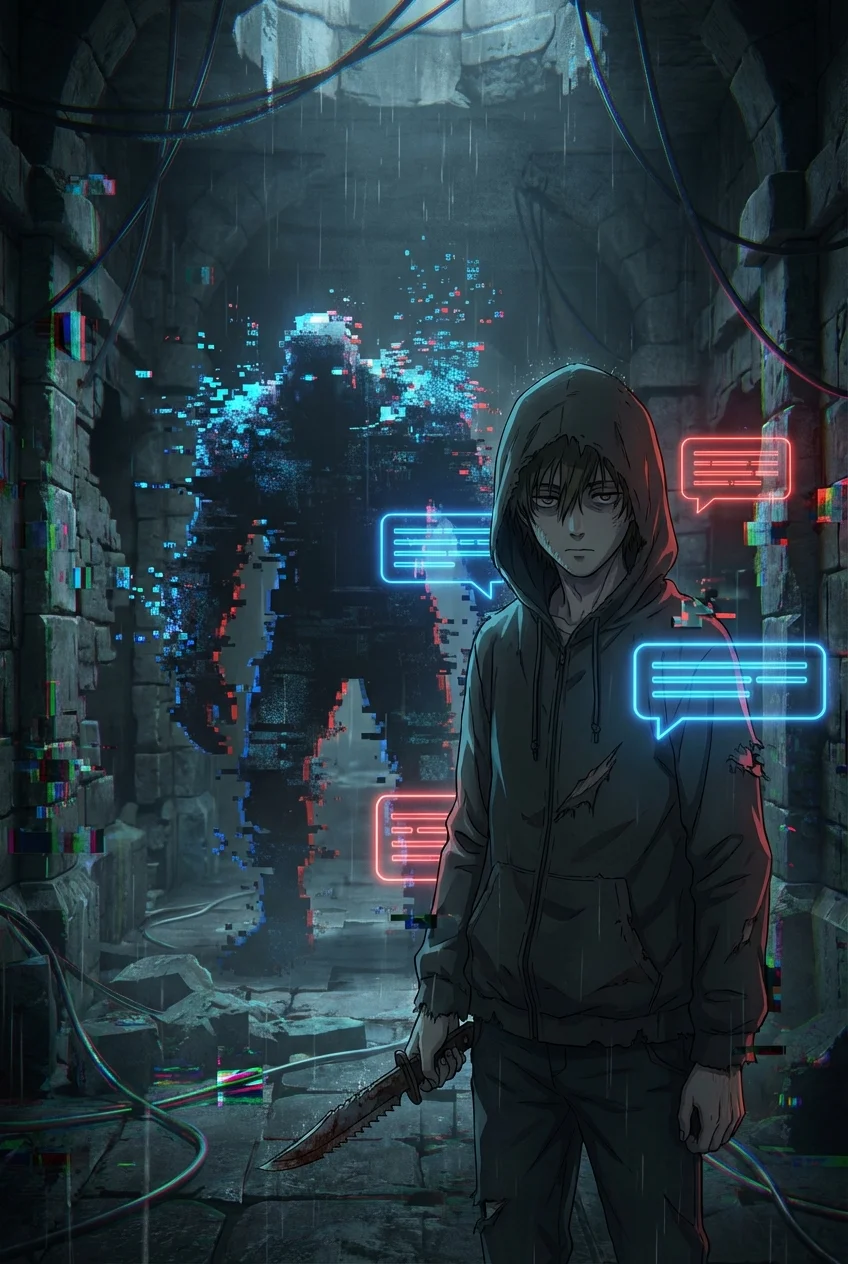

誓約のプリズム

第一章 灰色の聖者

隣にいた男の胸元で、硬質な破砕音が弾けた。

男は悲鳴を上げる間もなく、糸が切れた人形のように崩れ落ちる。口元から泡を吹き、白目を剥いて痙攣するその胸には、砕け散った「誓約の結晶(エンゲージ・クリスタル)」の破片が突き刺さっていた。

死臭と失禁の臭いが、純白のホールに充満していく。

「いや……嫌だ、死にたくない!」

誰かの絶叫が引き金となり、数千の参加者がパニックに陥った。過呼吸の喘鳴、互いの腕を力任せに掴む際に爪が食い込む音、床を這う衣擦れの音。

僕、天野紡は、こみ上げる胃液を無理やり飲み込んだ。

視界が歪む。僕の網膜には、他者の感情が「色」となって焼き付く。恐怖で濁ったどす黒い紫、生存本能剥き出しの蛍光イエロー、誰かにすがりつこうとする粘着質な赤。それらが奔流となって視神経をレイプする。

自分の胸にある結晶を見る。無色透明。あと四十八時間以内に誰かと愛を誓い、その結晶を虹色に染めなければ、僕の心臓もまた隣の男のように止まる。

優勝賞金は五億円。親友の心臓移植には十分な額だが、死んでしまえば紙切れだ。

ふと、怯える女性が近くの男に縋りつくのが見えた。彼女からは淡いピンク色が漏れているが、男の方は冷たい青色――拒絶の色を放っている。あのままでは成立しない。男はいずれ彼女を捨て、彼女の結晶は砕けるだろう。

僕の方を見る者はいない。稀に視線が合っても、僕の脳はそれを即座に「灰色」のノイズとして処理する。

僕のような人間に向けられる感情など、どうせ憐憫か誤解だ。子供の頃からそうだった。誰も僕自身を見ない。

だが、だからこそ出来る。

僕はポケットの中で拳を握りしめ、爪を掌に食い込ませた。痛みで意識を保つ。

自分は生き残れないかもしれない。だが、この汚れた眼で「生存可能な組み合わせ」を見極め、マッチングさせ続ける。それが、金のためにこの地獄へ足を踏み入れた僕の、せめてもの贖罪だ。

第二章 誤配されたラブレター

三日目の夜、疲労と飢えで理性が摩耗したホールは、獣の檻と化していた。

「紡さん、お願い……私を受け入れて」

ペアを組まされた女性、ミナが僕のシャツを掴み、涙ながらに訴える。彼女の瞳は血走り、その胸から溢れるオーラは、黄金色に輝いていた。

それは、紛れもない思慕。極限状態での吊り橋効果だとしても、彼女は本気で僕に命を預けようとしている。

僕は息を詰めた。この手を握り返せば、僕は助かる。彼女も助かる。

だが、視えてしまうのだ。

広場の隅で膝を抱える別の男――カズキの魂の色が、ミナの黄金色と完璧な補色関係にあることが。僕との相性はせいぜい六十点だが、彼となら百点だ。このデスゲームを生き抜いた後、生涯支え合えるのは彼らだ。

僕と結ばれれば、彼女はいずれ不幸になる。僕という「妥協」を選んだことを悔やみながら。

「離せ」

僕は冷徹を装い、震える彼女の手を乱暴に振り払った。

「え……?」

「君のその重たい感情、見ていて反吐が出るんだよ。勘違いするな。僕が欲しいのは金だ。君みたいな地味な女じゃない」

嘘だ。喉が裂けるほど痛い。

ミナの顔が蒼白になり、やがて羞恥と怒りで赤く染まる。愛が憎悪に裏返る瞬間、黄金色は鋭い深紅へと変質した。

「……最低」

「ああ、そうだ。だからあっちへ行け。あいつの方が、まだ君に似合いだ」

僕はカズキを顎でしゃくった。ミナは泣きじゃくりながら、逃げるようにカズキの方へ走り去る。カズキが彼女を受け止め、二人の色が混ざり合い、結晶が虹色に発光した。

それを見届けた瞬間、僕は物陰で乾嘔した。

胃の中身は何もない。ただ苦い液だけが喉を焼く。

これでいい。僕は壁に背を預け、膝を抱える。孤独な冷たさが、今の僕にはお似合いだ。

第三章 孤独な祭壇

最終ステージ。生き残った数百のペアが、虹色に輝く結晶を掲げてゲートをくぐっていく。

広大なホールに、たった一人残された僕の前に、ホログラムのノイズが集束し、主催者の姿を形作った。

「愚かだな、天野紡」

主催者は、無機質な仮面の奥から嘲笑を投げかけた。

「お前の生体データを見ていたぞ。幾度も成立のチャンスがありながら、自らそれをドブに捨てた。愛とは利己的な遺伝子の生存戦略に過ぎない。それを否定して死ぬことが、お前の美学か?」

論理的な絶望。彼はこのゲームを通じて、愛の無価値さを証明しようとしているのだ。

僕はふらつく足で立ち上がり、胸元の結晶を掴んだ。タイマーは残り五分。

「美学なんかじゃない……ただの意地だ」

僕は落ちていたガラス片を拾い上げ、自分の結晶に切っ先を突き立てた。

「なにをする気だ」

「証明してやるよ。愛がただの生存戦略なら、僕がこうして命を捨てようとした時、僕が結びつけた彼らの結晶も恐怖で濁るはずだろ?」

僕は躊躇なく、ガラス片を叩きつけた。

ピシッ、と結晶に亀裂が入る。激痛が心臓を鷲掴みにした。

モニターには、脱出ゲートへ向かう参加者たちの姿が映っている。彼らは僕の自傷行為をアナウンスで知り、足を止めた。

だが、誰もパートナーの手を離さなかった。むしろ、より強く握り返し、涙を流して僕の無事を祈っている。その光は、恐怖を超えた温かな色彩で満ちていた。

「見ろ……」

僕は血を吐くように笑った。

「彼らは、僕の死を悲しんでいる。自分の生存とは関係ない、この愚かな敗北者のために。……これが、計算外のバグか?」

主催者がたじろいだ。仮面の奥の瞳が揺らぐ。

「お前は、自らの命をチップにして、システムを論破したというのか」

僕の視界が暗転していく。亀裂の入った結晶が、限界を迎えていた。

最後に視えたのは、主催者が操作パネルを叩きつける姿と、崩壊していくホールの白光だった。

第四章 終わらない輝き

消毒液の匂いで目を覚ました。

白い天井。点滴のチューブ。

体を起こそうとして激痛が走る。胸には大きな傷跡が残っていたが、心臓は動いている。

「気がついた?」

病室のドアが開き、見知らぬスーツ姿の男が入ってきた。彼は一枚のメモリチップをサイドテーブルに置く。

「ゲームは崩壊した。主催者は逃亡する直前、君の口座に『口止め料』を送金していったよ。……君の友人の手術費には、お釣りがくる額だ」

男はそれだけ告げると、深々と頭を下げて去っていった。

僕は震える手でチップを握りしめた。

窓の外を見る。街頭ビジョンでは、デスゲームからの生還者たちが家族と抱き合う姿が映し出されていた。画面の隅に、ミナとカズキが赤ん坊をあやすように互いを労る姿が見える。

彼らは生きている。僕も、親友も。

涙が溢れて止まらなかった。聖者きどりの自己満足だと思っていた。けれど、手の中にあるこの冷たいチップの重みだけは、現実だ。

ガラリとドアが開き、看護師が入ってくる。

「天野さん、お加減は……」

彼女の言葉が途切れる。僕が顔をくしゃくしゃにして泣いているのを見て、彼女は驚き、そして困ったように微笑んだ。

その瞬間、僕の眼が捉えたのは、彼女から滲み出る柔らかなオレンジ色の光だった。

それは「同情」でも「業務」でもない。ただ、目の前の患者を案じる、純朴な人間愛の色。

かつての僕なら、灰色に塗りつぶしていただろう。

だが今は、その温かさが痛いほど胸に染みる。

「……ありがとう」

僕は掠れた声で言った。

愛される資格なんて、まだ分からない。自分のことなど一生好きになれないかもしれない。

それでも、世界はこんなにも鮮やかな色をしていて、僕は泥臭く息をしている。

親友の手術が終わったら、彼に話そう。

地獄で見た、一番美しい虹の話を。