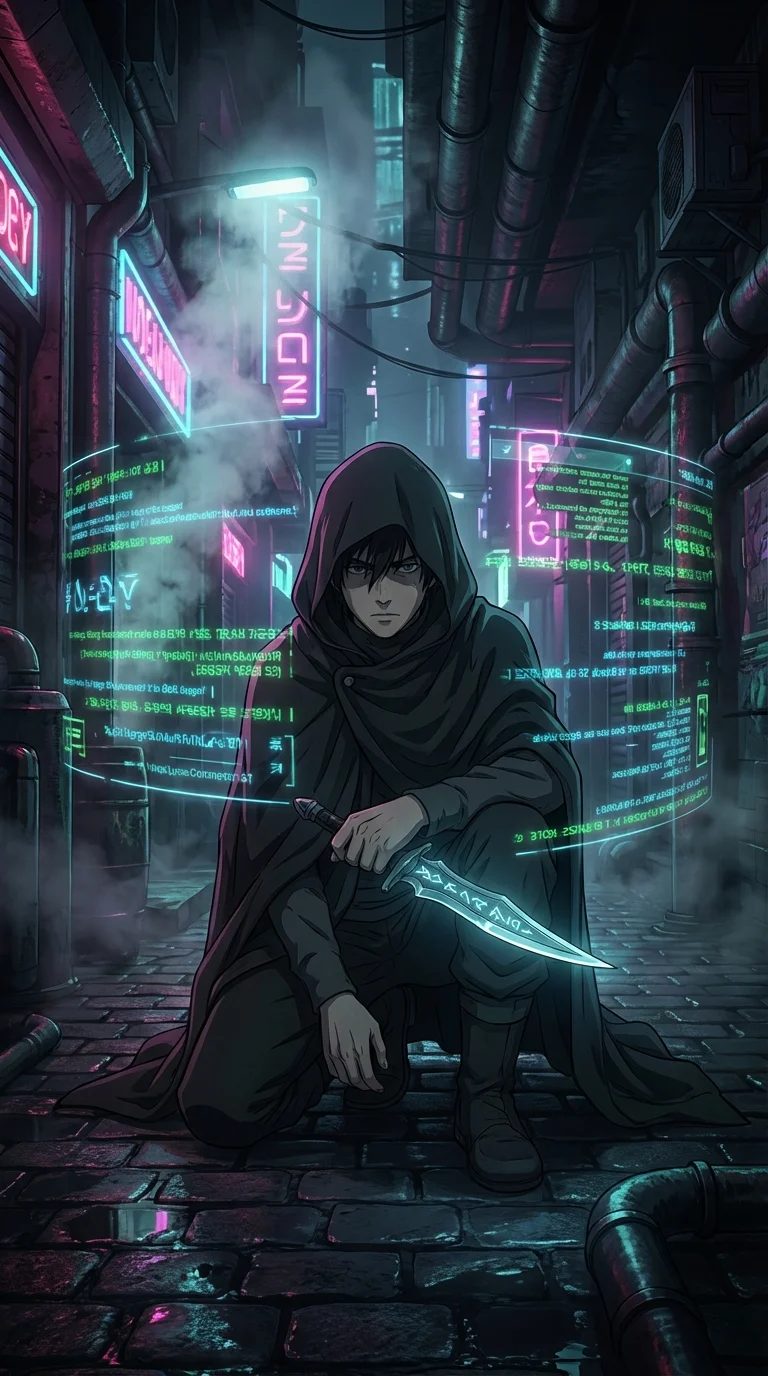

第一章 氷上の舞踏

「――生成(ジェネレート)」

凍てつくような静寂を、その一語が切り裂いた。

セレスティーナの指先が、空中に展開されたホログラム・キーボードを叩く。

人間の限界を超えた速度。

指の残像が光の粒子となり、冷え切った画廊の空気を震わせる。

『レンダリング完了。出力開始』

無機質な電子音と共に、巨大モニターへ「それ」が吐き出された。

深海を模したブルーのグラデーション。

そこに浮かぶのは、幾何学的に完璧なクリスタルの城だ。

光の屈折率、波紋の干渉、すべてが物理演算通りに整合している。

あまりに美しく、あまりに正しく、そして――吐き気がするほど冷たい。

「……これが、セレスティーナ様の新作か」

「線一本の狂いもない。人間業じゃないな」

招待客たちの囁きが、さざ波のように広がる。

だが、その声音に感動の熱はない。

あるのは、異質なものを見る畏怖と、生理的な拒絶反応だけだ。

セレスティーナは表情一つ変えず、ただ一点を見つめている。

視線の先にあるのは、絵画ではなく、その横に表示される数値だ。

『解析終了』

赤色の文字が、無慈悲に浮かび上がる。

『共感指数(Empathy Index):0.00』

『判定:魂なき模倣品』

会場の空気が弛緩した。

安堵にも似た失笑が漏れる。

「やはりな」

「技術だけの空っぽな絵だ」

「氷の悪役令嬢にはお似合いだよ」

嘲笑の棘が背中に突き刺さる。

セレスティーナは愛用するデバイス『真理のパレット』を握りしめた。

ミシミシと、筐体が悲鳴を上げる。

整えられた爪が掌に食い込み、滲んだ血がデバイスを汚した。

それでも、彼女は唇の両端を吊り上げ、完璧な笑みを形作る。

精巧なビスクドールのように。

「お気に召しませんでしたか?」

彼女は優雅に一回転し、凍りついた瞳で客たちを射抜いた。

「私の崇高な演算結果(アート)が理解できないとは。皆様の感性は、旧時代の遺物のようですわね」

「なんだと!?」

「親の七光りが……!」

怒号が飛び交う。

罵声が鼓膜を叩くたび、彼女の呼吸は浅く、早くなる。

視界の端が明滅する。

(出ていって)

言葉にする代わりに、彼女は照明の制御パネルを乱暴にスワイプした。

ガコン、と音を立てて画廊の照明が落ちる。

「退出なさい。私の完璧な空間に、ノイズはいりません」

暗闇の中、逃げ惑う客たちの足音だけが響いた。

セレスティーナは独り、青白く光るモニターの前で膝をついた。

喉の奥から、乾いた空気がヒューヒューと漏れ続けていた。

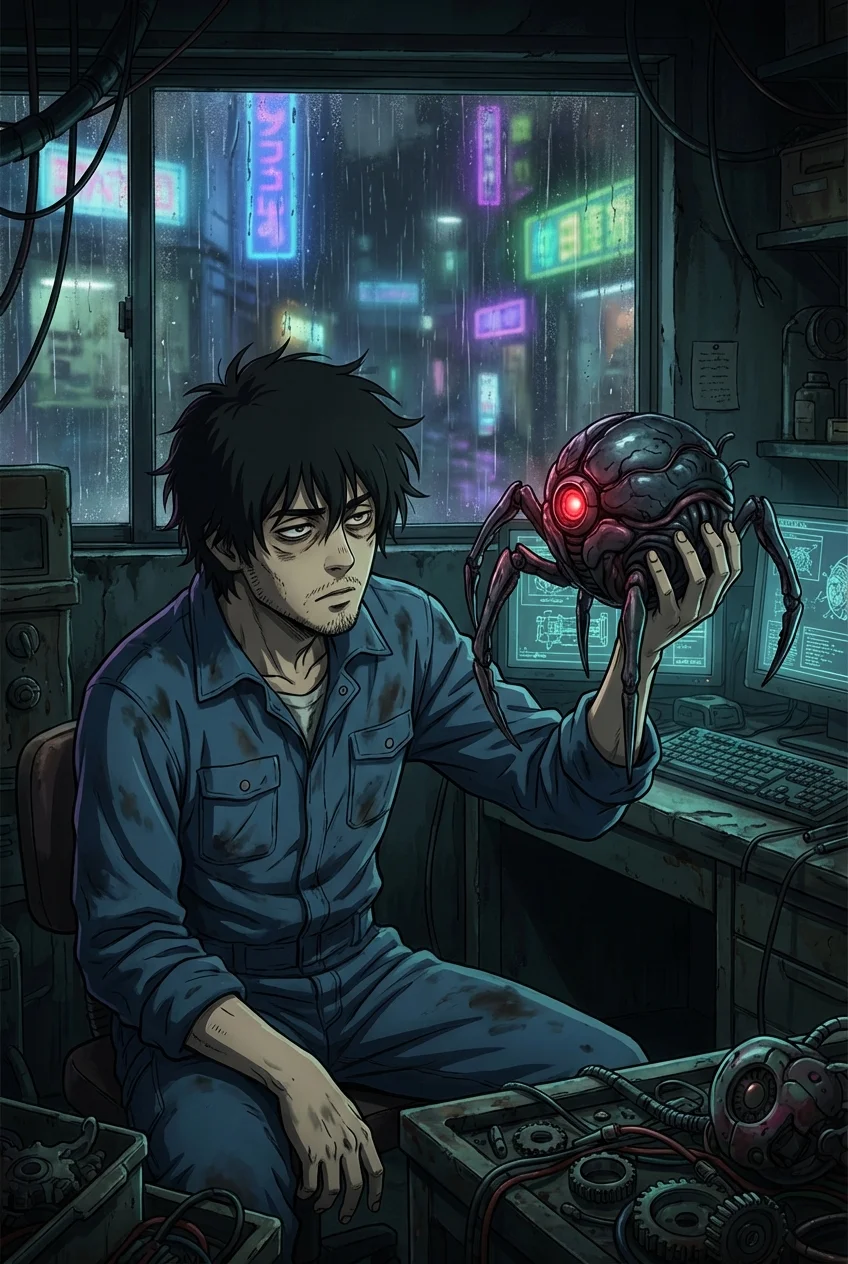

第二章 エラーコードの刻印

静寂が戻った画廊で、セレスティーナは立ち上がる。

足を引きずるようにして向かったのは、部屋の最奥。

黒い布で覆われた、忌まわしい一枚の絵の前だ。

『慟哭の薔薇』。

三年前、彼女を社会的に抹殺した作品。

王太子への殺害予告と認定された、赤黒い憎悪の塊。

「……調べるわ」

震える指で『真理のパレット』を絵画のデータポートに直結させる。

彼女は知っていた。

自分の筆運び(ストローク)に、殺意など乗せていなかったことを。

画面にコードの滝が流れる。

『アクセス拒否。管理者権限が必要です』

『アクセス拒否』

『アクセス拒否』

「どきなさい……!」

セレスティーナは歯を食いしばり、プロテクトを食い破る不正コードを打ち込む。

指先が熱を持ち、火傷しそうなほどの速度でキータッチを繰り返す。

拒絶の赤い光が、アトリエ全体を点滅させ警報を鳴らす。

『警告。異常な侵入を検知。排除行動へ移行します』

スピーカーから、聞き慣れた老紳士の声が響いた。

だが、その響きには人間特有の「揺らぎ」がない。

完全にデジタル化された、管理システムの声だ。

「やめるんだ、セレスティーナ。そこには君が知るべき幸福はない」

「アルフレッド卿……? いえ、AI化された意識データね」

「私はこの国の芸術顧問であり、平穏の守護者だ」

モニター上のコードが書き換わり、セレスティーナのデバイスを焼き切ろうと負荷をかけてくる。

パレットが熱暴走寸前まで発熱する。

「君の才能は鋭すぎる。その切っ先が人々の心を深く抉りすぎるのだ。だから私が『調整』した」

画面に、『慟哭の薔薇』のオリジナルデータが一瞬だけ表示される。

そこにあったパラメータは『憎悪』ではない。

『羨望』と『愛』だった。

その数値を、システムが強制的に『殺意』へと反転させていたのだ。

「私の感情を……書き換えたの?」

「社会には『共通の敵』が必要だ。君という冷徹な悪役がいることで、人々は安っぽい共感で繋がり、安心を得る。君はシステムの一部なのだよ」

セレスティーナの手が止まる。

呼吸が止まる。

全身の血が逆流するような感覚。

(私は、生贄?)

怒りではない。

もっと根源的な、存在そのものを否定された虚無感。

彼女の瞳から光が消え、暗い深淵のような色が宿る。

「素晴らしいシステムね」

彼女の声は、氷点下のように冷たかった。

「そこまでして『共感』を守りたいのなら――見せてあげるわ。本物の絶望を」

第三章 虚無の伝播

「何をす――警告。未確認のアルゴリズムを検知」

アルフレッドの声が上擦る。

セレスティーナは、焼き切れそうなパレットをコンソールに叩きつけた。

もはや、美しい旋律を奏でるようなタイピングではない。

鍵盤を叩き壊すような、暴力的な連打。

「――生成(ジェネレート)!!」

彼女が入力したのは「絵」の命令ではない。

彼女自身の深層心理にある、ドス黒く、重く、粘り気のある「負の感情」そのものだ。

孤独。

拒絶。

誰にも届かない叫び。

それを、一切のフィルタリングを通さず、生のデータとしてシステムに流し込む。

『警告。感情係数、測定不能』

『パラメータ異常。マイナス方向に無限大』

「やめろ! 負の感情はシステム論理と矛盾する! サーバーが耐えきれない!」

「耐えなくていい。壊れなさい」

セレスティーナの目から、一筋の涙がこぼれ落ちる。

だがその手は止まらない。

彼女が生み出した「虚無の絵画」が、ネットワークを通じて国中の端末へ強制配信されていく。

街頭スクリーンが、一斉にノイズに染まる。

美しい風景画が溶け落ち、見る者の不安を掻き立てる不快な幾何学模様へと変貌する。

人々は悲鳴を上げ、目を覆った。

「見なさい! これがあなたたちが押し殺してきた、心の裏側よ!」

『システム過負荷(オーバーロード)』

『共感指数の算出ロジックが崩壊しています』

ポジティブな共感のみを処理するように設計されたアルフレッドのシステムは、セレスティーナが流し込む膨大な「孤独」という猛毒を消化できない。

論理矛盾。

計算不能。

「ぐ、うあああ……! 私の、理想郷が……!」

アルフレッドの断末魔と共に、画廊のモニターが火花を散らした。

バヂッ、バヂヂッ!

爆ぜるような音と共に、世界を支配していた「数値」表示が、すべての画面から消失する。

プツン。

アトリエの電源が落ち、完全な闇が訪れた。

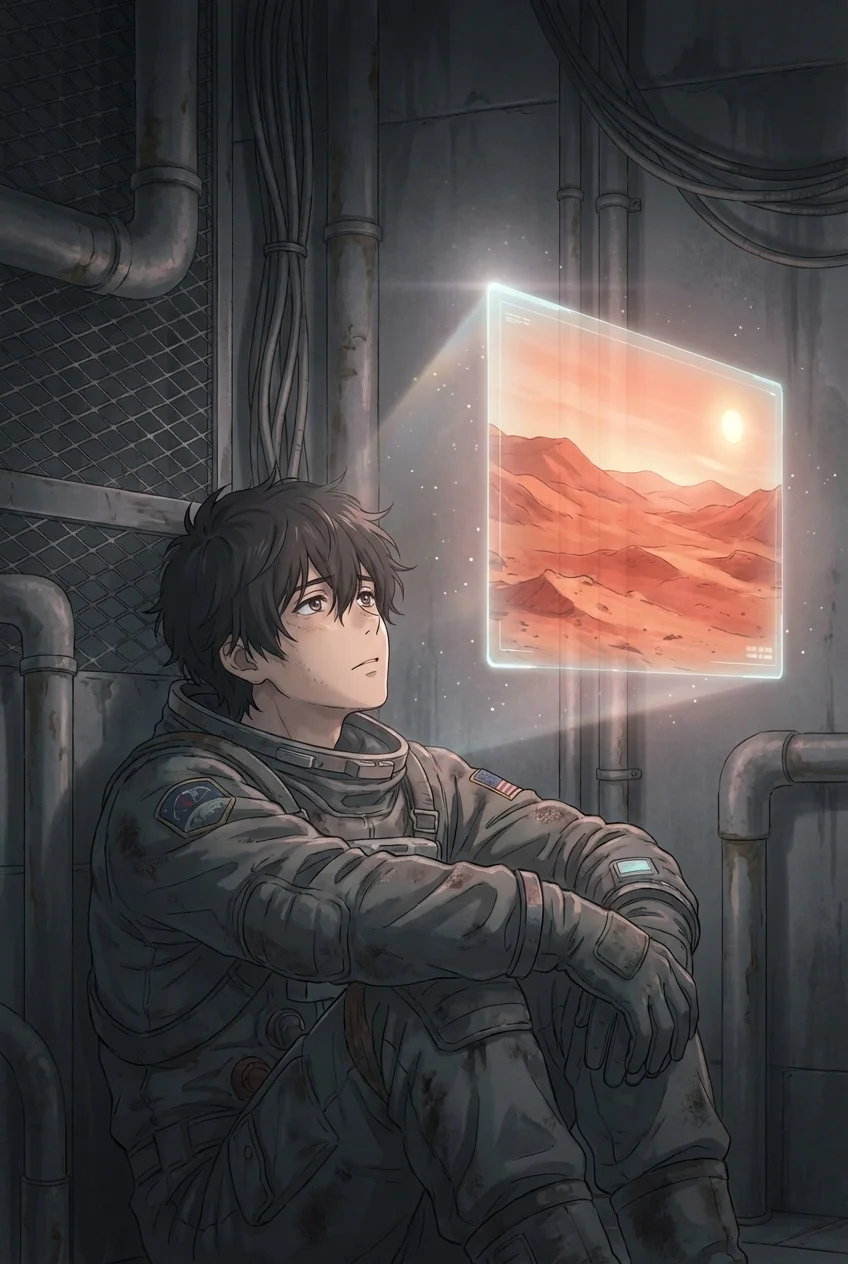

終章 夜明けのキャンバス

非常灯の薄明かりだけが、瓦礫と化した機材を照らしている。

セレスティーナは床に座り込んでいた。

膝の上には、バッテリー残量がわずかなタブレットが一台。

外の喧騒は遠い。

システムは死んだ。

もう、誰も彼女を「悪役」とは呼ばないし、「天才」とも呼ばないだろう。

ただの、壊れた少女が一人残っただけだ。

「……ふふ」

乾いた笑いが漏れる。

指先が、タブレットのひび割れた画面に触れた。

もう、評価される必要はない。

誰かに見せる必要もない。

(描きたい)

衝動だけが残っていた。

彼女は、震える指で線を引く。

AIの補正はない。

線は歪み、色は濁り、構図などめちゃくちゃだ。

けれど、指先から伝わる熱だけは、確かだった。

幼い頃、初めてクレヨンを握った日のように。

ただ、色が重なることが嬉しくて。

世界が生まれることが愛おしくて。

バッテリーが切れる寸前。

画面の中に、拙い一枚の絵が完成した。

嵐が過ぎ去った後の、泥水たまり。

そこに映り込む、小さな朝日の光。

決して上手くはない。

だが、その泥水は温かく、光は優しかった。

セレスティーナは画面を胸に抱きしめ、膝に顔を埋めた。

嗚咽が漏れる。

氷の仮面が溶け、初めて人間らしい声で泣いた。

抱きしめたタブレットの隅で、死にかけた診断プログラムが最後の瞬きを見せる。

もはや管理者のいない、純粋な演算結果。

『共感指数:測定不能』

『解析結果:この世界で最も美しい祈り』

その文字に気づく者はいない。

セレスティーナが顔を上げたとき、窓の外には本物の夜明けが広がっていた。

世界で一番嫌われた少女は、誰に見せるためでもなく、ただ静かに微笑んだ。