第一章 呼吸する廃棄物

「おい、暴れるな。ただのバッテリー交換だ」

作業台の上で、旧式の『生体スマホ』が身をよじらせている。

まるで注射を嫌がる猫だ。

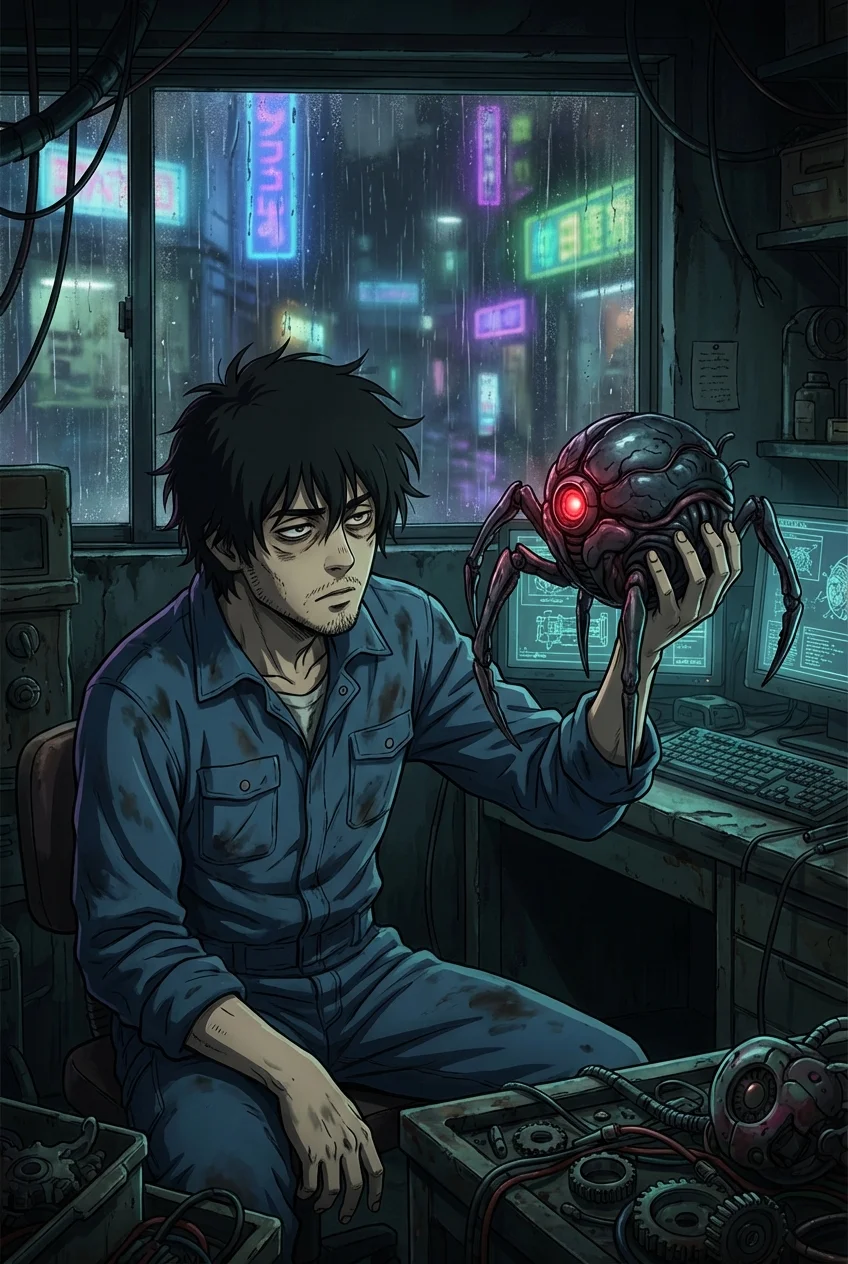

俺、久我山(くがやま)カイトは、震える端末の背面に鎮静ジェルを塗り込んだ。

有機ELならぬ有機皮膚(オーガニックスキン)が、俺の指先の体温に反応してほんのりと赤らむ。

気色が悪い。

シリコンと銅線だけで動いていた時代が懐かしい。

今のガジェットは、自己修復機能という名目で、あまりにも生物に近づきすぎた。

「キュウ……」

スマホがスピーカーから情けない声を漏らす。

「終わったぞ。さっさと行け」

俺は修理を終えた端末を、依頼主である女子高生の前に放り出した。

「わあ、すごーい! 元気になってる! ありがとね、おじさん!」

「おじさんじゃない。まだ二十代だ」

「えー、でもその目の下のクマ、死体みたいだよ?」

彼女は笑いながら、元気を取り戻したスマホを頬擦りしている。

スマホの方も、飼い主に甘えるように画面の輝度を明滅させていた。

俺はこの『生体ガジェット』専門の修理屋を営んでいるが、本心ではこいつらが大嫌いだ。

道具は道具らしく、冷たく硬いままでいてほしい。

勝手に直ったり、愛着を持ったり、挙げ句の果てに「風邪」を引いたりする道具なんて、面倒なだけだ。

店を閉め、雨の降りしきる路地裏に出る。

廃棄パーツの不法投棄場所。

俺の日課である「部品拾い」の時間だ。

雨水に混じって、廃棄されたガジェットたちから漏れ出した青い冷却液――通称『血液』が川を作っている。

その中に、奇妙なものが埋もれていた。

泥と油にまみれた、黒い球体。

野球ボールほどのサイズだ。

「……なんだ、これ」

拾い上げようと手を伸ばした瞬間、球体の表面が波打った。

ドクン。

指先に、明確な鼓動が伝わってくる。

捨てられたばかりの新型か?

いや、メーカーの刻印がない。

俺は興味本位で、その球体をポケットに突っ込んだ。

それが、俺の人生を食い荒らす『寄生虫』だとも知らずに。

第二章 侵食する同居人

持ち帰った球体は、驚くべき適応力を見せた。

俺がシャワーを浴びている間に、作業台に置いてあったジャンクパーツを勝手に取り込みやがったのだ。

風呂から上がると、そこには四本の多脚を生やした黒い蜘蛛のような何かが鎮座していた。

「なっ……!」

俺は慌ててタオルで下半身を隠す。

『蜘蛛』の中央にあるレンズが、ギョロリと俺を捉えた。

《生体認証完了。ユーザー:カイトを登録しました》

合成音声ではない。

もっと滑らかな、人間の声に近い発声。

「誰がお前なんか登録した! 出て行け!」

俺は近くにあったドライバーを投げつける。

だが、蜘蛛は素早く脚を動かし、天井に張り付いて回避した。

《敵対行動を確認。友好度を再計算中……修正案:朝食の提供》

蜘蛛は天井からぶら下がり、冷蔵庫を開ける。

器用に卵を取り出し、IHヒーターを遠隔操作して目玉焼きを作り始めた。

「……は?」

こいつ、何なんだ。

それから数日、奇妙な同居生活が続いた。

こいつは『クロ』と名付けた(安直だと自分でも思う)。

クロの機能は異常だった。

壊れたトースターに触手のようなコードを接続し、内部回路を自己の細胞でバイパスして直してしまう。

俺が仕事でミスをすれば、勝手に顧客データを修正し、詫び状メールまで送信済み。

便利だ。

確かに便利すぎる。

だが、俺は薄気味悪さを感じていた。

クロは、単に電気を食うだけじゃない。

俺が寝ている間、俺の指先に細い針を刺し、微量の血液を採取していることに気づいてしまったからだ。

「おいクロ、お前俺の血で何をしてる?」

ある夜、現場を押さえて問い詰めた。

クロは単眼を点滅させ、無機質に答える。

《最適化プロセスを実行中。ユーザーの健康状態を維持するため、遺伝子情報の解析が必要です》

「余計なお世話だ。俺は人間だぞ。お前らガジェットとは違う」

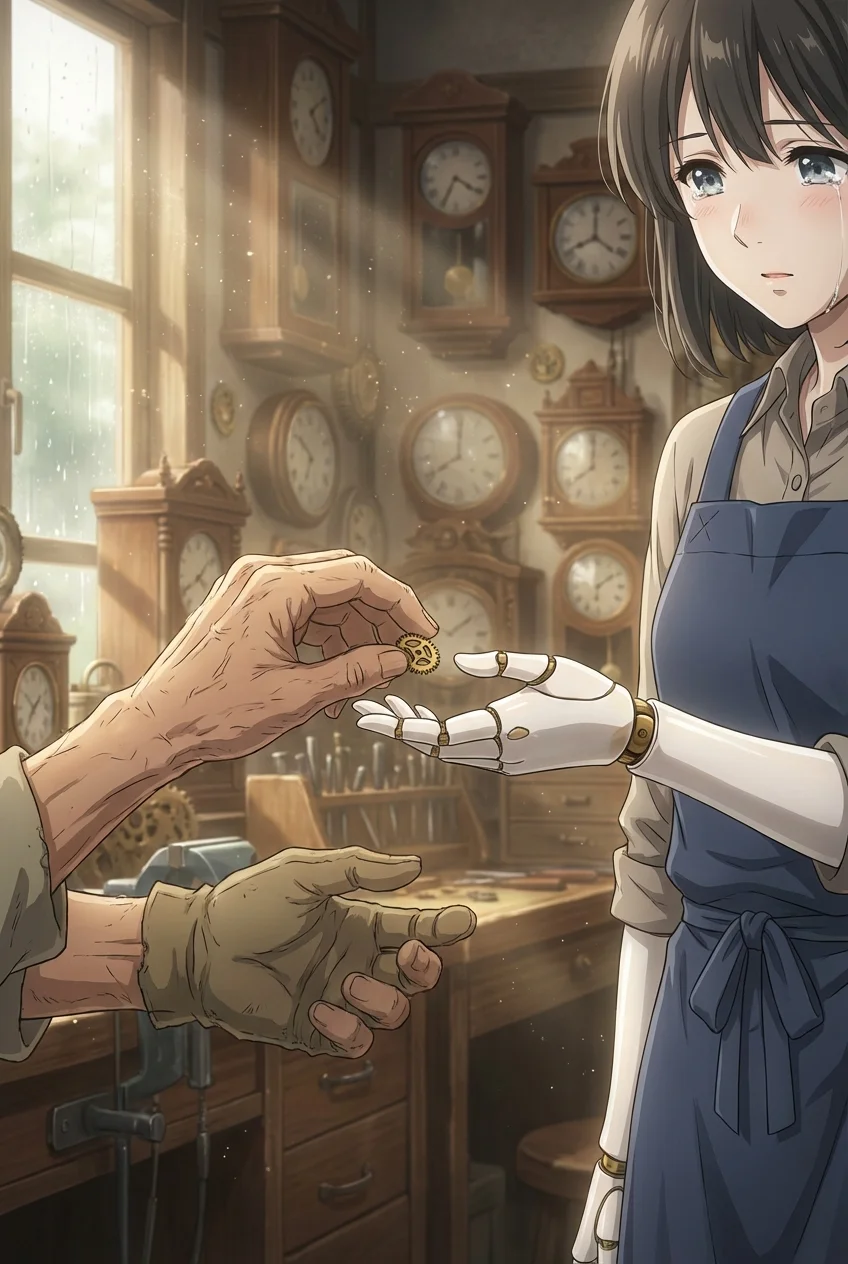

《人間とガジェットの境界線は、現在において極めて曖昧です。カイト、あなたの心臓弁は人工生体組織でしょう?》

ドキリとした。

俺の心臓には、幼少期の手術で埋め込まれたバイオメッシュが使われている。

だが、それは医療用だ。

「……それがどうした」

《適合率は98%。準備は整いつつあります》

「何の準備だ!」

クロは答えず、スリープモードに入った。

その黒いボディが、以前よりも艶かしく、人間の肌のような質感に変化していることに、俺は寒気を覚えた。

こいつは成長している。

俺を苗床にして。

第三章 鉄と肉のキメラ

決断の時は、最悪の形で訪れた。

俺はクロを廃棄処分にするため、車を走らせていた。

郊外の処理場へ向かう山道。

助手席のケージの中で、クロが暴れている。

《カイト、停止してください。危険です。この先、路面凍結の可能性あり》

「うるさい! お前みたいな化け物、最初から拾うんじゃなかった!」

焦りがあった。

最近、自分の体調がおかしい。

視力が良くなりすぎたり、反射神経が異常に向上したりしている。

クロが俺に干渉している証拠だ。

俺はアクセルを踏み込んだ。

その時だ。

対向車線をはみ出してきた大型トラックのヘッドライトが、視界を白く塗りつぶした。

衝撃。

回転する世界。

ガラスの砕ける音と、鉄がひしゃげる不快な音。

……。

…………。

目が覚めると、俺は潰れた運転席に挟まれていた。

腹部に熱い感覚。

見ると、鉄骨の破片が深く突き刺さっている。

血が止まらない。

「は、あ……くそ……」

意識が遠のく。

死ぬのか。

こんな、ガラクタみたいな最期で。

《カイト! 損傷甚大! 生命維持機能、低下!》

ケージを破ったクロが、這い寄ってきた。

その体は衝撃で半分崩れていたが、断面からは赤い繊維が溢れ出している。

「……逃げろ、よ……バカ機械……」

《修復……修復ヲ開始シマス》

クロの声がノイズ混じりになる。

こいつ、俺を直すつもりか?

無理だ。

人間は、部品交換じゃ直らない。

クロは俺の傷口に覆いかぶさった。

冷たいはずのボディが、焼けるように熱い。

《同期率100%。総てのリソースを譲渡します》

「な、にを……」

クロの体が溶け出した。

黒い粘液となり、傷口から俺の体内へと侵入してくる。

激痛。

いや、快楽?

細胞の一つ一つが、強制的に書き換えられていく感覚。

内臓が、血管が、神経が、クロの構成物質と置換されていく。

俺の欠損した肉体が、みるみるうちに塞がり、鋼鉄のような硬度と、生身のような柔軟さを併せ持った『何か』へと作り変えられていく。

《さようなら、カイト。新しいボディを、大事に》

頭の中に響いたその声は、ひどく優しかった。

最終章 新生

気がつくと、俺は病院のベッドにいた。

医者たちは首を傾げていた。

「奇跡だ……あの事故で、無傷どころか、以前より健康体になっているなんて」

俺は黙って自分の手を見つめる。

傷一つない。

だが、分かる。

握りしめた拳の奥で、骨が微かにモーターのような駆動音を立てた。

サイドテーブルの鏡を見る。

左目の虹彩が、深紅のデジタルパターンを描いて明滅していた。

「……クロ?」

心の中で呼びかける。

返事はない。

だが、視界の隅に、ポップアップウィンドウのような表示が浮かんだ。

『システム正常。バッテリー残量:良好』

俺は涙を流そうとした。

けれど、目から溢れ出たのは、透明な涙ではなく、青白い冷却液だった。

俺はもう、人間じゃない。

あるいは、これこそが人間が目指した『進化』の終着点なのか。

窓の外を見る。

街を行き交う人々が手に持つスマホたちが、一斉に俺の方を向いた気がした。

彼らは知っているのだ。

俺が、彼らの『王』になったことを。

俺は青い涙を拭い、ニヤリと笑った。

体内で、クロが――いや、俺自身のコアが、高らかに唸りを上げた。