第一章 嘘に塗れたネオンサイン

視界が、うるさい。

「君の瞳は、夜空の星より美しい」

目の前に跪く美青年の頭上で、どす黒い赤色の文字がバチバチと火花を散らす。

『嘘』『嘘』『嘘』。

まるで安物のネオンサインだ。

耳の奥では、黒板を爪で引っ掻いたような不協和音がキーンと鳴り響く。

吐き気がした。

「……ありがとうございます」

引きつった笑顔で手を引き抜く。

スタジオを取り囲む観客席から、熱狂的な歓声がドッと湧いた。

彼らは知らない。このきらびやかなセットの裏で、脱落者たちがどうなるのかを。

「カット! サクラ、表情が硬いぞ!」

ディレクターの怒声が飛ぶ。

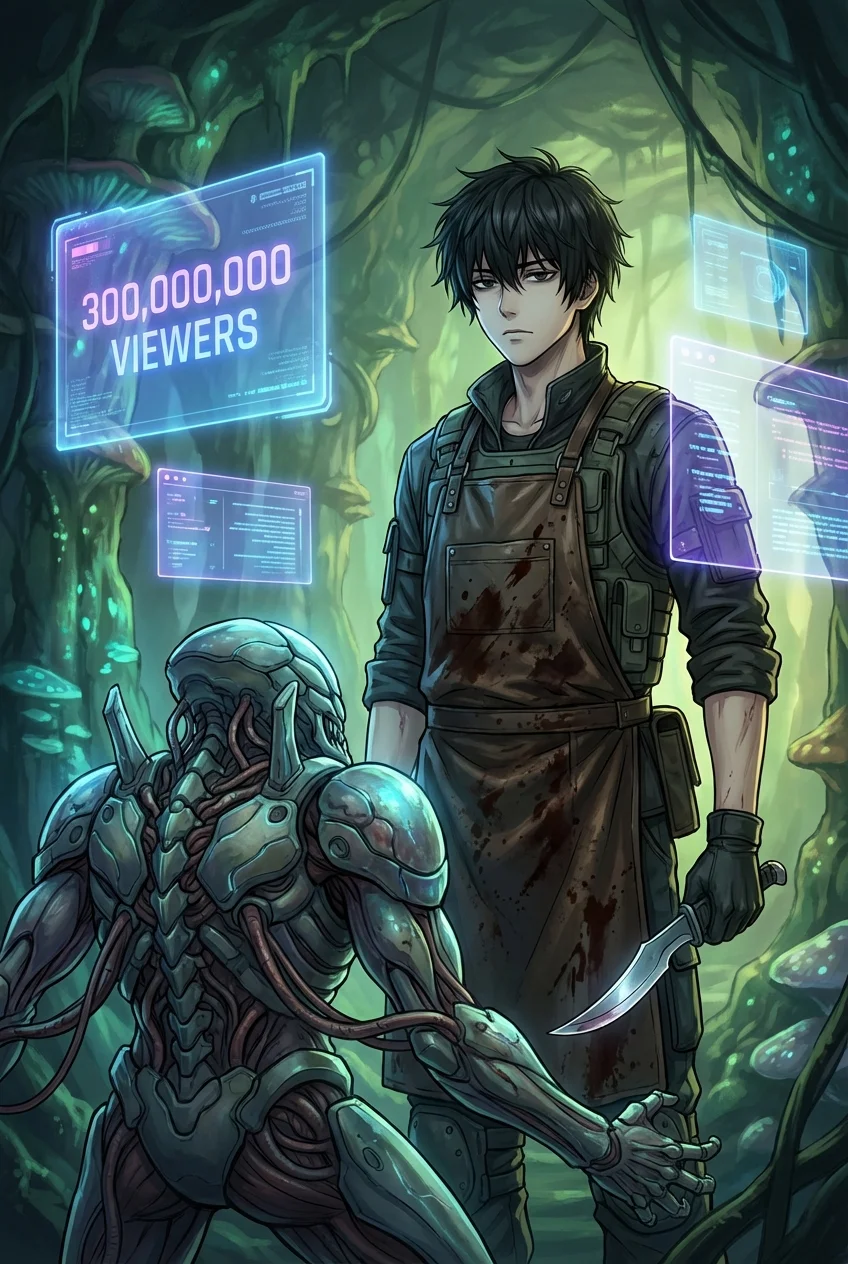

私は天道咲良。

元の世界ではただの冴えないOLだった私が、ここでは王女候補として、命懸けの婚活ショー『アモレシアの星』に見世物として晒されている。

ルールの説明なんて不要だ。

天井から吊るされた巨大なモニターに、昨日の脱落者の顔写真と『LOST』の文字が映し出され、観客が悲鳴交じりの興奮を露わにしているのだから。

真実の愛なら生存。偽りなら、破滅。

「次はカエル公爵だ。スタンバイ!」

セットの奥から、冷気を纏った男が現れる。

カエル・ヴァレンタイン。

王国の筆頭公爵にして、最強の優勝候補。

彼が歩を進めるたび、スタジオの空気が凍りつく。

氷のような碧眼。整いすぎた顔立ち。

だが、何かがおかしい。

(……文字がない?)

他の参加者からは、欲望や焦りのノイズがうるさいほど聞こえるのに。

彼だけは、完全な無音。

頭上に『嘘』の文字もなければ、『真実』の輝きもない。

まるで精巧に作られた、美しい人形だ。

彼は私の前に立つと、感情の抜け落ちた瞳で私を見下ろした。

「……茶番だな」

低く呟かれた言葉。

その瞬間、彼の頭上に小さな、けれど鋭利な刃物のような『嘘』の文字が瞬いた。

(え?)

茶番だと思っているのが、嘘?

彼は、この狂ったショーに何かを期待しているというの?

「サクラ、媚びろ! 愛の言葉を囁くんだ!」

インカムから指示が飛ぶ。

逆らえば、私の身が危ない。

私は覚悟を決めて、甘い声を絞り出した。

「公爵様……お会いできて光栄で……」

――ガッッッ!!!

言葉の途中で、喉の奥が破裂したような激痛が走った。

視界が赤く染まり、血管がボコボコと脈打つ音が鼓膜を叩く。

「ぐっ、あ……っ!」

喉が焼ける。

鉄の味が口いっぱいに広がり、胃液が逆流する。

そうだ、忘れていた。

私は人の嘘が見える代償に、自分自身は「恋愛に関する嘘」をつくと、肉体が拒絶反応を起こして死にかけるのだ。

私は膝から崩れ落ちた。

薄れゆく意識の中、カエルの無機質な瞳が、わずかに見開かれるのが見えた。

「おい、どうした!?」

彼が私の体を支える。

その手は、死体のように冷たかった。

第二章 氷の仮面、血の味

舞台裏の薄暗い廊下。

カエルに抱えられ、私は長椅子に横たわっていた。

呼吸をするたび、喉がひりつくと痛む。

「水だ」

カエルがペットボトルを差し出す。

キャップが開けられている。

私は震える手でそれを受け取り、一気に飲み干した。

「……ありがとう」

「理解できないな」

彼は腕を組み、冷ややかな視線を私に向けた。

「なぜ、あそこで倒れた? 演技か?」

頭上に『嘘』の文字はない。本心からの疑問だ。

「……演技じゃないわ。嘘をつくと、体が悲鳴を上げるの」

「嘘?」

「あなたに会えて光栄だなんて、心にもないことを言おうとしたから」

私の言葉に、カエルは眉をひそめた。

「正直すぎる女だ。この国では、本音は命取りになるぞ」

「知ってるわ。でも、帰り道を探すには、この番組を利用するしかないもの」

「帰る? こんな命懸けの場所から?」

「ええ。元の世界に、私の猫が待ってるの」

ふっ、と彼が鼻で笑った。

美しい顔が歪む。

「猫、か。愛だの恋だのではなく、猫のために命を張るのか」

嘲笑。

けれど、私の能力は残酷な真実を映し出す。

彼が嘲笑った瞬間、頭上に巨大な『嘘』の文字が浮かび上がり、警報のような耳鳴りが私の頭を揺さぶった。

彼は、笑っていない。

心は泣いているのか、それとも怒っているのか。

感情と表情が乖離している。

その時、スタッフの怒号が響いた。

「おい公爵! さっさと戻れ! 次はお前の見せ場だぞ!」

下卑た笑みを浮かべた男が、カエルの肩を乱暴に掴む。

カエルの瞳が一瞬、暗く濁った。

「……ああ、分かっている」

彼が立ち上がろうとした瞬間、私はとっさに彼の手首を掴んでいた。

喉の痛みがまだ残っているのに、体が勝手に動いたのだ。

「触らないで」

私はスタッフを睨みつけた。

「彼は物じゃないわ。そんな乱暴に扱わないで」

スタッフが呆気にとられた顔をする。

カエルもまた、凍りついたように私を見ていた。

彼の頭上のノイズが一瞬、ピタリと止む。

「君は……」

「行きましょう、カエル様」

私は痛む喉をさすりながら立ち上がり、彼の前に立った。

「私は嘘がつけない。だから言うわ。あなたのその冷たい手、私は嫌いじゃない」

それは、嘘ではなかった。

彼の冷たさが、孤独の温度だと知ってしまったから。

カエルの瞳の奥で、何かが揺らめいた気がした。

第三章 地下室の腐臭

その夜、私は自室を抜け出した。

この城には秘密がある。

昼間のスタッフの会話。「在庫が足りない」「実験体」。

その言葉が頭から離れなかったのだ。

冷たい石造りの廊下を、裸足で進む。

警備兵の巡回をやり過ごし、関係者以外立ち入り禁止の地下区域へと続く階段を降りた。

一段降りるごとに、空気が重くなる。

鼻をつくのは、消毒液と……甘ったるい腐敗臭。

まるで腐った百合の花のような臭いだ。

重い鉄扉が半開きになっていた。

隙間から漏れる青白い光。

私は息を潜め、中を覗き込んだ。

「ひっ……」

口元を手で覆い、悲鳴を殺す。

そこは、実験室だった。

壁一面に並ぶ巨大なガラス水槽。

その中には、薄緑色の液体に満たされ、浮かんでいるものがあった。

人だ。

歴代の「脱落者」たち。

肌は土気色に変色し、虚ろな目を見開いたまま、ピクリとも動かない。

チューブが彼らの心臓付近に繋がれ、何かのエネルギーを抽出されている。

『検体番号408:感情欠落による廃棄』

『検体番号409:適合不全』

震える足で、机の上に放置されたカルテに近づく。

ペラリ、とページをめくる。

そこに記されていた名前に、心臓が止まりそうになった。

『被検体名:カエル・ヴァレンタイン』

『症状:重度の虚無病(感情喪失)』

『処置:真実の愛による感情再起動実験、継続中』

カルテの日付は、数年前から始まっていた。

この番組そのものが、彼一人のために作られた巨大な実験場だったのだ。

「……見てしまったか」

背後から、氷のような声がした。

心臓が跳ね上がる。

ゆっくりと振り返ると、暗がりにカエルが立っていた。

その表情は、水槽の中の彼らと同じ、能面のような無表情だった。

「カエル様、これは……」

「俺だ」

彼は淡々と言った。

「俺は生まれつき、心がない。喜びも悲しみも、愛も知らない。だから王家は、他人の『愛のエネルギー』を使って俺を治そうとしている」

彼は一歩、私に近づく。

腐敗臭が漂う部屋で、彼の美しさだけが異質だった。

「この水槽の連中は、俺を愛そうとして失敗した女たちの成れの果てだ。俺と関われば、君もこうなる」

脅しではない。

彼の頭上に『嘘』の文字はない。

これは、冷酷な事実の通告だ。

「逃げろ、サクラ。今なら裏口の鍵を開けてやれる」

「あなたが逃がしてくれるの?」

「興味がないからな。君が死のうが生きようが」

カエルがそっぽを向く。

その瞬間。

彼の頭上に、バチバチと激しい音を立てて『嘘』の文字が浮かび上がった。

それは今まで見たどの嘘よりも大きく、そして悲痛に歪んでいた。

興味がない? 嘘だ。

彼は私を逃がそうとしている。

感情がないはずの彼が、私のために、王家に背こうとしている。

「……嘘つき」

私は震える声で呟いた。

「え?」

「興味がないなんて嘘よ。あなたは今、私を心配している。感情がないなんて、それも嘘!」

私は彼に詰め寄った。

消毒液の臭いも、死体の気配も、もうどうでもよかった。

「もし本当に空っぽなら、どうしてそんなに悲しい嘘をつくのよ!」

カエルの目が大きく見開かれた。

無表情な仮面に、ヒビが入る。

彼の手が震え、私の肩を掴もうとして、空を彷徨った。

「俺は……俺はただ……」

彼の声が震えている。

それは、彼自身も気づいていなかった、生まれたばかりの感情の産声だった。

第四章 魂の共鳴

翌日、最終選考のステージ。

『魂の絆石』の前には、私とカエルだけが立っていた。

観客の視線が突き刺さる。

「さあ、誓いの口づけを! 真実の愛を示せ!」

司会者が叫ぶ。

カエルが私に向き直った。

彼の顔色は蒼白だ。昨夜の地下室での動揺を、必死に押し殺している。

「サクラ……拒絶してくれ」

彼が唇だけで囁く。

「キスを拒めば、君は失格になるだけだ。死ぬことはない。俺のことは見捨てろ」

彼はまだ、自分を守るために嘘をつこうとしている。

なんて不器用で、愛おしい嘘つきなんだろう。

私は深呼吸をした。

喉の奥が熱くなる。これから私がすることは、命懸けの賭けだ。

「愛している」と言えば、嘘になるから私は死ぬ。

「愛していない」と言えば、番組のルールで殺される。

なら、そのどちらでもない「真実」を叫ぶしかない。

私はカエルの冷たい頬を、両手で包み込んだ。

「カエル。私はあなたを愛してはいないわ」

会場がざわめく。

カエルの瞳が揺れる。

喉は痛まない。これは真実だ。

「でも、あなたのその孤独な魂を、放っておけないと思った。あなたの冷たい手を温めたいと、私の心臓が叫んでいるの!」

これは同情? それとも執着?

名前のつかない感情。

けれど、混じりけのない私の本音。

「これが私の真実よ!」

私は彼の唇を奪った。

会場中が悲鳴を上げる。

石が砕ける音が聞こえるのを、私は覚悟して目を閉じた。

ドクン。

心臓が大きく跳ねた。

痛みではない。

温かい奔流が、唇を通して私の中に流れ込んでくる。

目を開けると、世界が変わっていた。

カエルの頭上に浮かんでいたノイズだらけの『嘘』の文字が、ガラス細工のように粉々に砕け散っていく。

その破片がキラキラと舞い落ちる中、彼の頭上に新しい文字が浮かび上がった。

『愛おしい』

それは、見たこともない黄金色の光だった。

「……あ」

カエルの瞳から、涙が溢れ出した。

無表情だった仮面が完全に崩れ落ち、くしゃくしゃに泣きじゃくる子どものような顔がそこにあった。

「痛い……胸が、痛いんだ、サクラ」

彼は自分の胸をきつく掴んだ。

「君を失うのが怖い。これが、心なのか?」

台座の上の『魂の絆石』が、まばゆい光を放ち始めた。

それは既存の「恋愛」の枠を超えた、魂の共鳴を示す光。

「成功だ! 公爵の感情が戻ったぞ!」

研究員たちの歓声など、耳に入らなかった。

私の視界から、不快なノイズが消えていく。

彼の心音だけが、力強いリズムで聞こえる。

もう、能力なんていらない。

彼の涙を見れば、その震える声を聞けば、それが真実だと分かるから。

「サクラ」

カエルが、濡れた瞳で私を見つめる。

「君を、愛している。今度こそ、本当だ」

私は喉に手を当てた。

痛みはない。詰まる感覚もない。

「……私もよ、カエル」

自然とこぼれたその言葉。

それは、私の人生でついた初めての、そして最高に甘美な「嘘」だったかもしれない。

いいえ、これは未来への「予約」だ。

今この瞬間から、真実に変えていけばいい。

私たちは光の中で、もう一度、深く口づけを交わした。

不器用な嘘つきたちの物語は、ここから始まるのだ。