第一章 硝子の耳を持つ少女

胃の腑から酸っぱいものが込み上げ、私はコンクリートの床に膝をついた。

吐瀉物はない。ただ、錆びた鉄杭を直接脳幹に打ち込まれるような感覚だけがある。第9シェルターの分厚い防壁など、地表から降り注ぐその「振動」の前では紙切れ同然だった。視界の端がチカチカと明滅し、平衡感覚が泥のように崩れていく。

震える指先が、首から下げたヘッドホンを探り当てた。

イヤーパッドを耳に押し当て、スイッチを入れる。

カチリ。

その瞬間、強張っていた私の肩から重力が抜け落ちた。眉間の皺がほどけ、浅く荒かった呼吸が、深く、静かな律動へと変わる。

ヘッドホンから流れるのは、乾いた落ち葉を指で粉砕する微細な音。私が昨日、シェルターの隅で録音したものだ。

モニター上の波形を見つめていた私は、ある奇妙な現象に目を細めた。

「……まただ」

録音データの波形が、一瞬だけ完全にフラットになる瞬間がある。ノイズが消失する空白。そのタイミングは、私の手首打つ脈拍と完全に同期していた。

私の心臓。この不整脈に近い独特なリズムだけが、外界の破壊的な振動と逆位相を描き、音を相殺している。

シェルターの住人が、ガラス越しに私を拝むように見ている。彼らはこれを魔法か何かだと思っているようだが、違う。これは物理現象だ。私の鼓動だけが、この世界のエラーを打ち消す唯一の周波数を持っているのだ。

第二章 亡き両親の楽譜

深夜、シェルター全体が軋みを上げて悲鳴を上げた。

居住区の赤ん坊が泣き出し、大人たちが耳を塞いで蹲る中、私はヘッドホンのボリュームを上げ、両親が遺した解析データに没入していた。

かつて「地球の怒り」と学者は呼んだ。だが、ノイズの深層、そのスペクトルを限界まで拡大したとき、私に見えたのは怒りなどではなかった。

それは、壊れたレコードだった。

あるいは、熱にうなされた子供を寝かしつけようとして、何度も同じ旋律を間違え続ける母親のハミング。

『……ラ……ラ……』

途切れ、歪み、また最初に戻る。巨大なシステムがバグを起こし、修正パッチを求めて無限ループに陥っている。その摩擦音が、私たちを殺す不協和音の正体だ。

父と母はこのエラーコードを突き止め、修復しようとして死んだ。

私はモニター上の波形に、自分の脈拍データを重ね合わせる。

ピタリ、と重なった。

あの日、高熱を出した私を抱いてくれた母の背中の温かさ。あの不器用なリズムだけが、この狂ったループを「調律」できる。

私は機材をまとめた。これは聖戦ではない。ただの修理だ。

第三章 星の悲鳴を撫でる

防護服のバイザーが、内側から鼻血で汚れる。

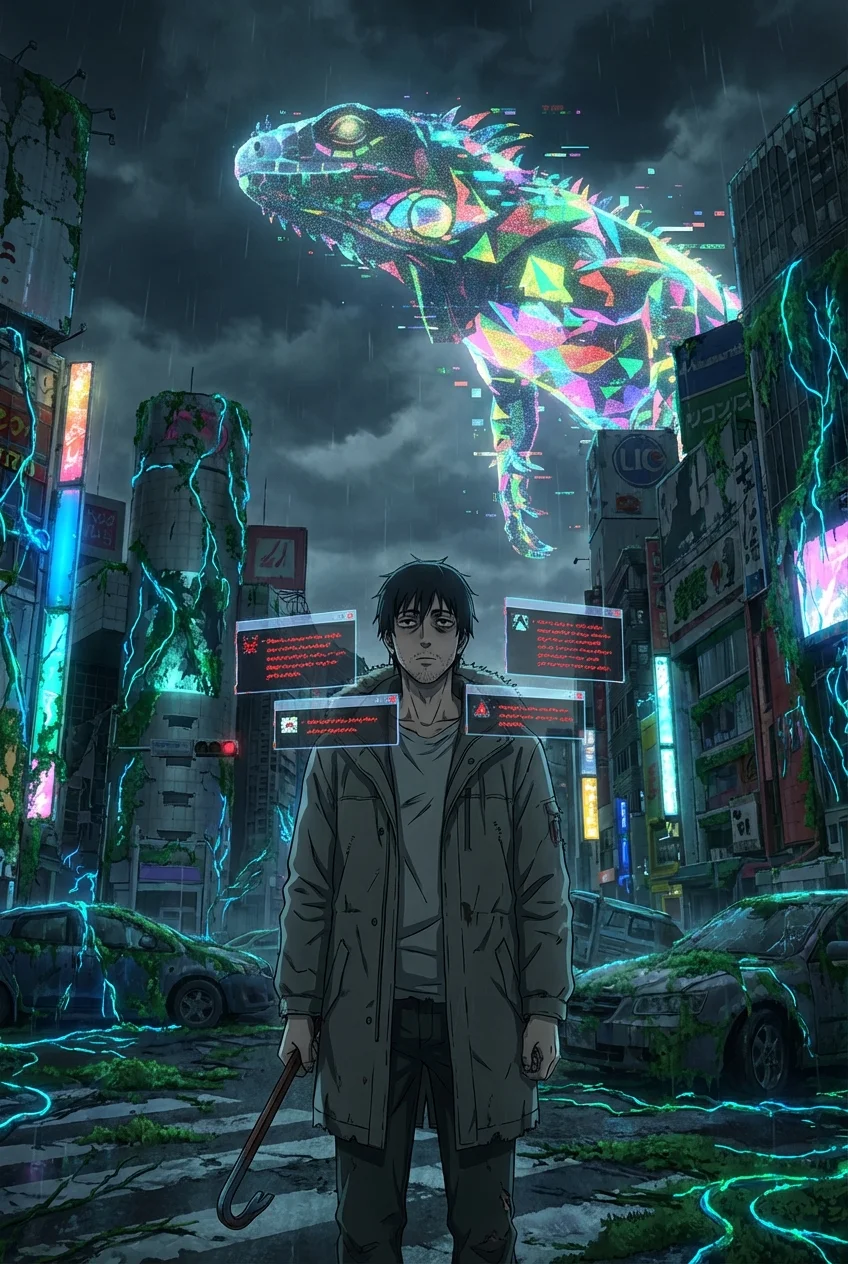

地表は、極彩色などという生易しいものではなかった。三半規管が狂わされ、空と地面が秒単位で逆転する。立っているのか這っているのかさえ分からない。

鼓膜などとっくに破れているはずだ。それでも「音」は骨を伝い、歯の根をガチガチと鳴らし、脳髄を直接揺さぶってくる。

「ぐ、ぅ……ッ!」

嘔吐感が喉までせり上がる。視界が白黒のノイズで塗りつぶされ、意識が飛びそうになるたび、舌を噛んで現実にしがみついた。

「源泉」とおぼしきクレーターの縁に、私は這いずりながら辿り着く。

そこには巨大な空気の渦――音のブラックホールがあった。

私は震える手でジャックをコンソールに突き刺す。フィードバック音が私の頭蓋を砕こうとするが、構わずフェーダーを一気に上げた。

マイクが拾うのは、私の心音。

ドクン。ドクン。

通常の心拍数ではない。恐怖と痛みで早鐘を打つ、その不規則なリズム。

「合わせろ……!」

私はモニターを見ずに、皮膚感覚だけでタイミングを計る。

巨大なバグ、地球の嗚咽が「吸気」に転じるコンマ一秒の隙間。そこに、私の鼓動の「呼気」を叩き込む。

逆位相の衝突。

私の心臓が、巨大な歯車に挟まった小石のように軋む。全身の血管が焼き切れるような激痛。それでも私は、そのリズムを刻み続けた。

第四章 新たな和音

世界から音が消えた。

それが意識の最後だった。

……。

乾いた風が、頬の粘ついた血を乾かしていく感覚で目が覚めた。

まぶたが重い。ゆっくりと目を開けると、そこにはただ、灰色の空があった。

静かだ。

耳鳴りすらしない。

私は恐る恐る、自分の耳に触れた。ヘッドホンは粉々に砕け散り、破片が足元に転がっている。

遠くで、小鳥が鳴いた気がした。あるいは、瓦礫が崩れる音かもしれない。

けれど、その音には「色」がついていなかった。

かつて私を苦しめた、あの禍々しい赤黒い靄が見えない。音の背後にある憎悪も、悲しみも、情報の奔流も、何も流れ込んでこない。

私の「硝子の耳」は砕け、平凡で、鈍感な、ただの耳になったのだ。

ドクン、ドクン。

胸の奥で、誰の役にも立たない、けれど力強い音が響いている。

私は仰向けのまま、空に向かって右手を伸ばした。

指先を風が通り抜ける音がする。草が揺れる音がする。シェルターの重い扉が開き、人々が恐る恐る外へ踏み出す音がする。

それら全てが、ただの空気の振動であることが、どうしようもなく愛おしい。

私は大地に背中を預け、この世界に満ちる「退屈な静寂」に、涙が枯れるまで聴き入っていた。