第一章 窒息する真空と錆びた夢

ヘルメットの中は、いつだって腐った雑巾と微かなオゾンの匂いがする。

「カイト、酸素濃度低下。警告レベルです。排気循環システムのフィルター交換を推奨」

耳元のスピーカーから、無機質な合成音声が響く。ナビゲーターAIの『アイリス』だ。

俺は舌打ちをして、ディスプレイの警告表示を視線入力で弾き飛ばした。

「うるせえ。フィルター買う金がありゃ、とっくに地上行きのチケットを買ってる」

「了解。遺書データの更新を推奨します」

「縁起でもねえこと言うな」

俺、レン・カイトは、月面第9セクターの『墓場』にいた。

頭上には、どす黒い宇宙。足元には、無数の廃棄物が散らばる灰色の砂漠。

俺の仕事は『サルベージ屋』。

聞こえはいいが、要は宇宙ゴミあさりだ。

初期の開拓時代に失敗して打ち捨てられた探査機や、事故った作業ポッドから、まだ使えるレアメタルやチップを引っこ抜く。

「……クソ、指が動かねえ」

作業用マニピュレーターの反応が鈍い。

俺の手袋(グローブ)越しに伝わるのは、絶対零度に近い冷気と、真空特有の『音のない振動』だけだ。

俺には、ちょっとした特技がある。

空間認識能力が異常に高いのだ。

計器を見なくても、デブリの回転速度、距離、質量が肌感覚でわかる。

だからこそ、こんなオンボロの宇宙服でも、デブリの嵐の中を泳いで生きてこられた。

だが、それと引き換えに、俺は致命的な欠陥を抱えている。

『閉所恐怖症』だ。

宇宙で生きる人間が、狭い場所を怖がるなんて笑い話にもならない。

ヘルメットという金魚鉢に閉じ込められている感覚が、常に俺の心臓を締め上げる。

「……落ち着け。ここは広い。無限に広い」

自己暗示をかけながら、俺は目の前の巨大な構造物にワイヤーを撃ち込んだ。

それは、20年前に消息を絶ったとされる、旧式の長距離輸送船の残骸だった。

レゴリス(月の砂)に半分埋もれ、墓標のように突き刺さっている。

「アイリス、構造スキャン」

「スキャン完了。……カイト、異常な熱源反応を感知。微弱ですが、内部で『何か』が稼働しています」

「稼働だと? 20年前のスクラップだぞ」

「熱源はカーゴルーム。生体反応はありませんが、独立電源が生きています」

宝の山か、それとも爆弾か。

俺は恐怖と欲の天秤を揺らしながら、エアロックの強制開放コードを打ち込んだ。

プシュッ、という音はなく、振動だけが腕に伝わる。

錆びついたハッチが悲鳴を上げながら開いた。

中へ滑り込む。

暗闇の中、ヘルメットのライトが照らし出したのは、壁一面に書かれた赤い文字だった。

『火星は嘘だ』

背筋が凍りつく。

火星?

今、人類の希望の星として、24時間ライブ中継されているあのテラフォーミング都市のことか?

俺は、部屋の中央に鎮座する黒いボックス――フライトレコーダーへと近づいた。

第二章 15分のタイムラグ

居住区に戻ると、そこは貧民窟(スラム)の喧騒と、人工的なラベンダーの芳香剤の匂いで満ちていた。

月面都市『ルナ・ゲートウェイ』の最下層。

ここは、地球に行けない貧乏人と、地球から逃げてきた犯罪者が吹き溜まる場所だ。

狭いカプセルホテル並みの自室に戻り、ヘルメットを脱ぎ捨てる。

新鮮な空気を吸い込む暇もなく、俺は回収したフライトレコーダーを解析機に繋いだ。

「アイリス、暗号化解除。最優先だ」

「セキュリティレベル、クラスS。連邦軍事機密に相当します。解除にはリスクが伴いますが、実行しますか?」

「やれ。俺たちがここから抜け出すための片道切符になるかもしれん」

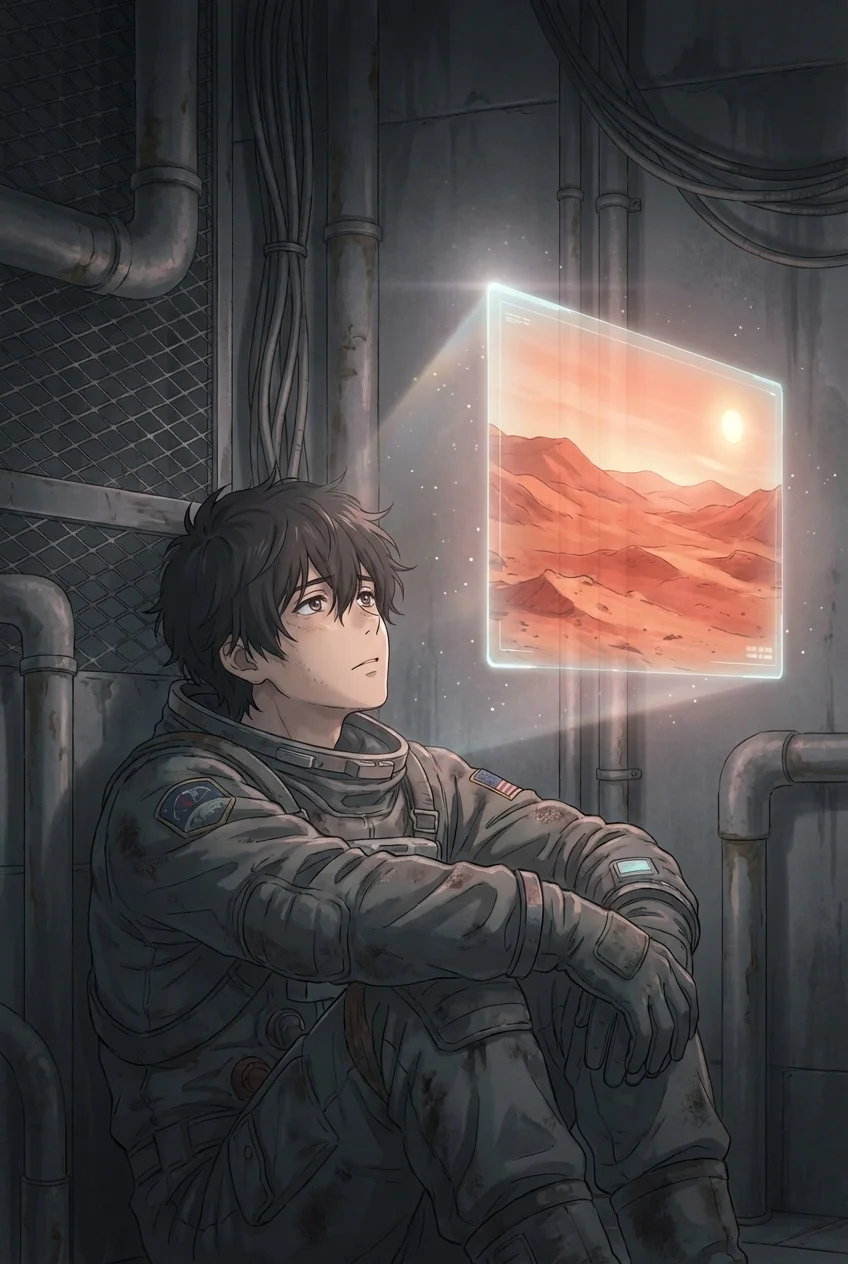

解析が進む間、俺は安物の合成ウイスキーを煽りながら、壁のモニターをつけた。

画面には、美しい『火星』の映像が流れている。

『アレス・プライム』。

赤い大地に広がる、緑豊かなドーム都市。笑顔で農作業をする入植者たち。

地球の環境汚染に絶望した人々にとって、そこは唯一の約束の地(ユートピア)だ。

「……綺麗すぎて、反吐が出るな」

モニターの隅には『LIVE』の文字。

地球と火星の通信ラグは約15分前後。だが、この映像はあまりに鮮明で、ノイズひとつない。

ピコン。

解析完了の通知音が鳴る。

表示されたログデータを見て、俺はウイスキーのボトルを取り落としそうになった。

『西暦20XX年、第1次入植船団、全滅。原因:未知のバクテリアによる血液凝固』

『生存者なし。リセット不可能』

日付は、20年前。

つまり、火星開拓は最初の段階で完全に失敗していた。

「おい……じゃあ、あの映像はなんだ?」

俺は震える手で、ログの続きを開く。

そこには『プロジェクト・レッド・ミラージュ(赤い蜃気楼)』という計画書があった。

『地球市民の暴動を抑制し、宇宙開発予算を維持するため、AI生成による火星入植の映像を作成・配信する』

今、俺が見ている笑顔の農夫も、緑のドームも、すべてCGだ。

火星には、死体とバクテリアしかいない。

この20年間、人類は莫大な税金を払って、壮大な『映画』を見せられていただけだったのだ。

「アイリス、これマジかよ……」

「データの真正性は99.9%です。また、このデータには、映像生成を行っているサーバーの座標が含まれています。場所は、ここ。月の裏側、第0セクターです」

俺は知ってしまった。

人類最大の詐欺を。

これを使えば、連邦政府を強請れる。

いや、世間に公表すれば英雄になれるか?

その時、ドアのチャイムが鳴った。

モニターには、見知らぬ黒いスーツの男たちが映っている。

「レン・カイト氏。違法サルベージの容疑で同行を願う」

早い。

早すぎる。

アイリスがサーバーにアクセスした瞬間、逆探知されたか。

「……アイリス、裏口のルート確保!」

「非常用ハッチ、開放します」

俺はデータを記録したチップを首元のソケットにねじ込み、狭い通気ダクトへと身を投げた。

閉所恐怖症の発作で視界が歪む。

だが、ここで捕まれば『事故死』扱いだ。

「ハァ、ハァ……! クソッ、なんで俺がこんな目に!」

ダクトを這いずりながら、俺は決意する。

この嘘を、暴いてやる。

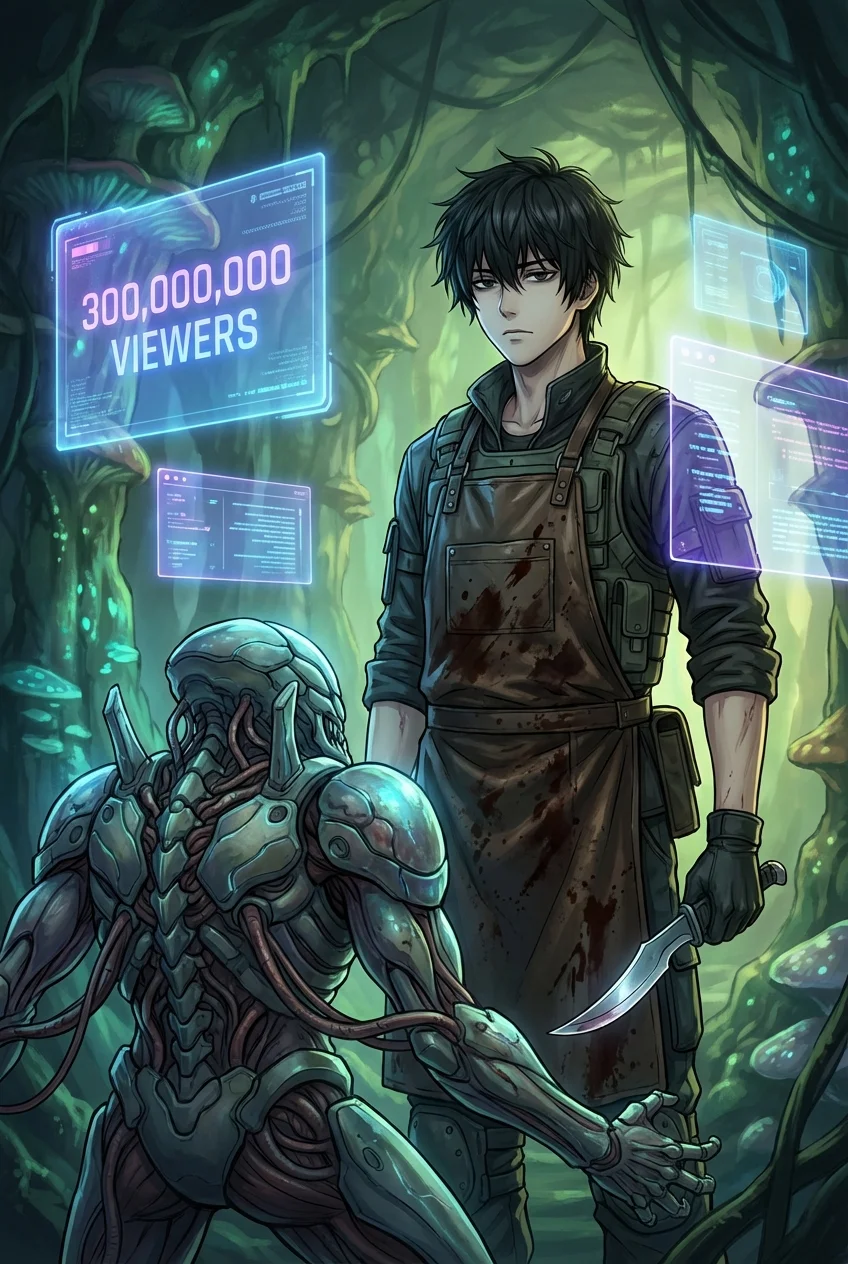

第三章 偽りの楽園、残酷な真実

逃走劇は、三日三晩続いた。

俺は廃墟となった旧採掘エリアに潜伏していた。

ここには、昔の通信設備が生きている。

全宇宙に向けた、強制ブロードキャスト(広域放送)が可能だ。

「カイト、追跡部隊が接近中。包囲されています」

アイリスの声にも、焦りの色が混じっているように聞こえる。

俺はコンソールの前に座り、震える指でキーを叩いた。

チップのデータをアップロードする。

送信ボタンを押せば、地球、月、コロニー、すべての端末で『真実』が暴かれる。

火星は死の星だ。

夢なんてどこにもない。

あるのは、冷たくて暗い、この宇宙の現実だけだ。

「これで、終わりだ」

俺は指を振り上げた。

その時、通信回線に割り込みが入った。

「やめなさい、カイト」

聞き覚えのある声。

昔の恋人、エマだった。今は地球で、普通の事務員をしているはずだ。

「エマ……? なんでお前が」

「政府の人に聞いたわ。あなたが、火星の映像をハッキングして、デマを流そうとしているって」

「デマじゃない! 火星の映像こそが嘘なんだ! あそこには誰もいない! みんな死んだんだよ!」

俺は叫んだ。

だが、エマの声は冷ややかだった。

「……それで?」

「は?」

「それが嘘だとして、何になるの? 私たちはね、毎日その映像を見て、明日への希望をもらってるの。汚れた空気と、終わらない労働の中で、いつか火星に行けるって夢だけが、私たちを生かしてるのよ」

エマは続ける。

「真実なんて、誰も求めてない。ただ、美しい夢が見たいだけなの。それを壊すあなたは、ただのテロリストよ」

ドカン、と入り口のドアが爆破された。

武装した兵士たちがなだれ込んでくる。

俺の指は、エンターキーの上で止まっていた。

『真実』と『希望』。

人々が求めているのは、どっちだ?

俺は、サルベージ屋だ。

ゴミの中から、価値あるものを拾うのが仕事だ。

今、この世界にとって価値があるのは――。

俺は笑った。

乾いた、自嘲の笑いだ。

「……そうかよ。お前らが欲しいのは、綺麗なゴミか」

俺はチップを引き抜き、自分の足元に叩きつけて踏み砕いた。

「カイト、何を……!?」

アイリスが驚愕する。

兵士たちが俺を取り押さえる。

銃口がこめかみに突きつけられる。

俺は両手を上げながら、モニターに映る『美しい火星』を見上げた。

「安心しろよ。夢は守られた」

最終章 月面の鯨は歌わない

一年後。

俺はまだ、月面第9セクターにいた。

ただし、仕事は変わった。

連邦政府直属の『映像編集技師』。

毎日、AIが生成する火星の映像をチェックし、より感動的で、よりリアルな『嘘』に仕上げる仕事だ。

報酬は破格だ。

綺麗な空気、広い部屋、本物の肉。

閉所恐怖症の発作も、高級な薬で抑え込んでいる。

「本日のハイライト映像、承認完了。送信します」

アイリス――今は政府管理下のハイエンドAIにアップグレードされた彼女が報告する。

モニターの中で、火星の夕日が赤く燃えている。

その光景を見て、地球の何十億という人々が涙し、希望を抱き、明日も生きようと思うのだ。

俺は、冷えたコーヒーを啜る。

味は悪くない。だが、あの時、宇宙服の中で嗅いだ腐った雑巾の臭いが、なぜか懐かしく思えた。

俺は窓の外を見る。

そこには、変わらず荒涼とした月の砂漠が広がっている。

真実は、真空の中にしかない。

だが、人間は真空では生きられない。

だから俺たちは、嘘という名の宇宙服(スーツ)を着て、窒息しながら笑うんだ。

「……いい夕日だ」

俺は呟き、作り物の赤い星に乾杯した。

(了)