第一章 琥珀色の追憶

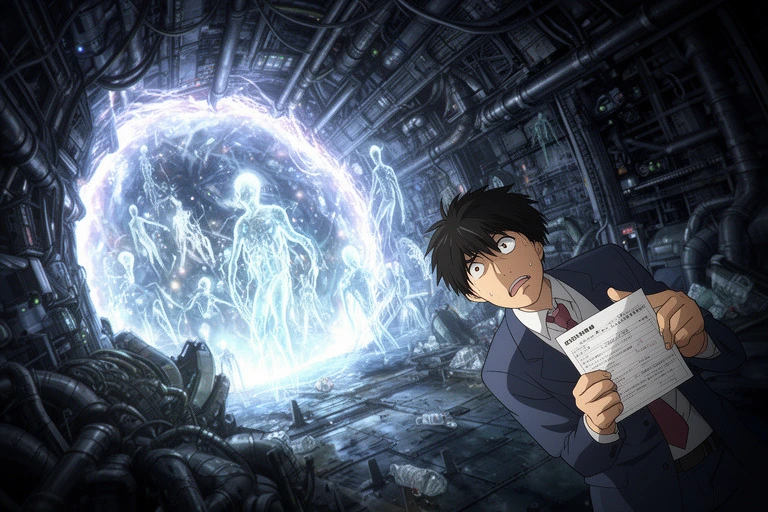

路地裏の奥、忘れられた時間の中に佇む「カフェ・ディレイア」。その扉を開ける客は皆、心に何かしらの空洞を抱えていた。店主である僕、湊(みなと)は、言葉少なげに彼らを迎え、カウンターの奥で静かに湯を沸かす。

「いつもの、お願いできるかしら」

銀髪の老婦人、常連の千代さんが細い指でカップの縁をなぞる。僕は頷き、カウンターに鎮座する古びた手回し式のコーヒーミルに手を伸ばした。祖父の形見であるそれは、決して錆びることなく、鈍い銀色の光を放っている。

ゴリ、ゴリ、と重く、どこか懐かしい音が店内に響く。豆が砕けるその音に混じって、ごく微かに、夏の夕暮れに響くような子供の笑い声が聞こえた気がした。いつもの気のせいだ。僕は意識を珈琲豆に集中させ、心を込めて一杯を淹れる。琥珀色の液体が放つ芳醇な香りが、千代さんの前に満ちた。

彼女は静かにカップを口に運び、一口、また一口と味わう。やがて、その瞳から一筋の涙が零れ落ちた。

「…また、見てしまったわ。もしも、あのままピアノを続けていたら…という世界を。満員のホール、鳴り止まない拍手…。本当に、鮮やかで…」

そう言って微笑む彼女の視線は、僕の後ろの何もない空間に向けられている。

「でも、不思議なの。いつだって、客席の隅に同じ少年がいるのよ。現実には会ったこともないのに、とても懐かしい、優しい瞳をした少年がね。私が最高の演奏をすると、彼は片方の眉をきゅっと上げて、静かに頷いてくれるの」

その言葉に、僕の胸の奥が、古傷のように鈍く痛んだ。

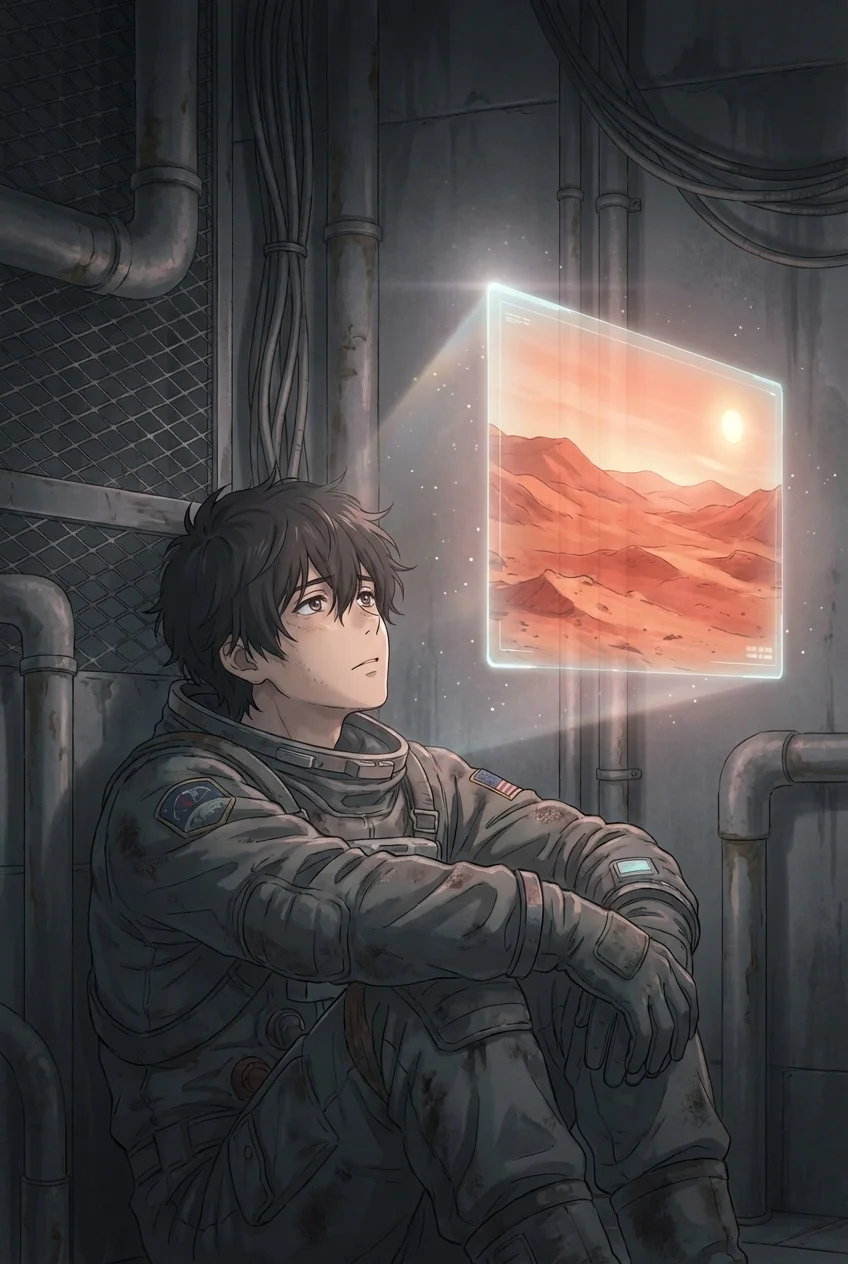

第二章 欠けたパズル

それから数日後、夢に破れたという若い俳優が店を訪れた。彼にもまた、僕は同じようにコーヒーを淹れた。彼はしばらくの間、虚空を見つめて動かなくなっていたが、やがて堰を切ったように話し始めた。

「信じられないかもしれないけど、今、俺は…違う人生を見てた。大舞台の真ん中で、最高の芝居をしてた。でも、一人じゃなかったんだ。いつも隣には、最高の相棒がいた。俺が悩んでると、夏草みたいな匂いをさせて現れて、背中を叩いてくれるんだ。…現実には、そんな親友、いなかったはずなのに」

夏草の匂い。片眉を上げる癖。客たちが語る「存在しないはずの大切な誰か」の幻影に、奇妙な共通点があることに、僕は気づき始めていた。それは僕自身の記憶の、最も深い場所に触れるような、疼くような既視感だった。

その夜、僕は実家の古いアルバムを引っ張り出した。ページをめくる指が、ある一枚の写真の前で止まる。幼い僕が、公園のブランコの前で一人、はにかんで立っている。だが、その隣には不自然な空白があった。まるで、そこにいた誰かが、写真から、そして僕の記憶から、綺麗にくり抜かれてしまったかのように。ブランコは二つあったはずなのに、なぜか写真には一つしか写っていない。

ぞくり、と背筋が冷たくなる。僕の記憶は、欠けている。最も大切だったはずの何かが、ごっそりと抜け落ちている。

第三章 軋む心音

祖父が遺した一冊の日記。その最終ページに、僕は答えを見つけた。

『このミルは、魂の残影を惹きつける。失われた可能性、もう一人の自分との対話を可能にする。だが、心せよ。最も強く、純粋な残影は、術者の最も大切な記憶を糧として、その力を現すのだ』

代償。僕の失われた記憶は、この能力の代償だったのか。客たちが口にするあの幻影は、僕が失った記憶の断片なのではないか?

僕は震える手で、自分自身のためにコーヒーを淹れることを決意した。失われた記憶を取り戻したい。その一心で、ミルに豆を注ぎ、ハンドルを握る。

ギィ、と心が軋むような音が響いた。回すたびに、激しい頭痛が襲う。

『約束だよ、湊』

『ずっと、一緒だからな』

知らないはずの声が、記憶の断層から響いてくる。その瞬間、ガコン、と重い音を立ててミルの回転が止まった。挽かれた豆を皿に落とすと、中に一つ、小さな錆びたビスケットの缶が混じっていた。幼い頃、二人で宝物を隠した、タイムカプセルだ。

――二人?

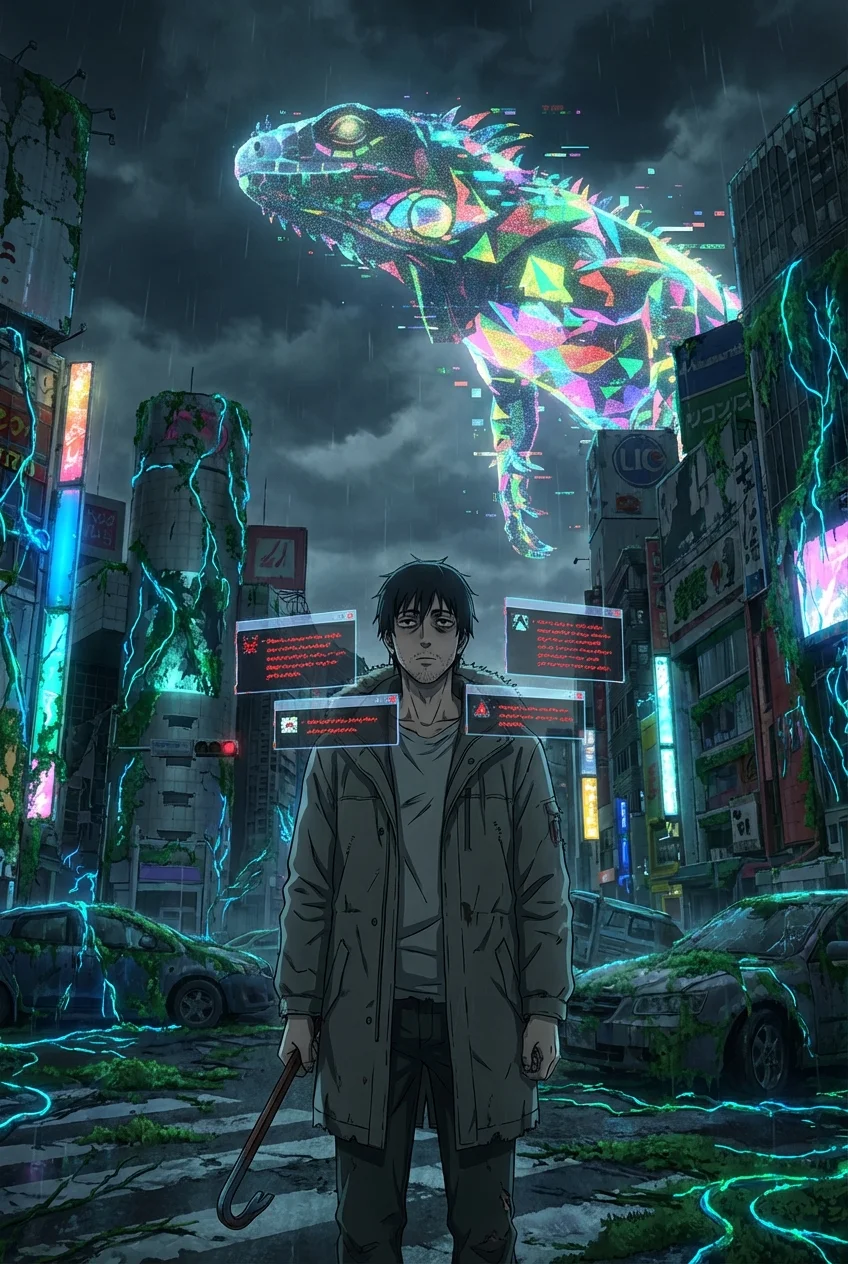

第四章 君の名は、陽

缶の蓋は、固く閉ざされていた。こじ開けるようにして中身を取り出すと、そこには一枚の色褪せた写真と、丁寧に折り畳まれた手紙が入っていた。

写真には、幼い僕と、僕に瓜二つの少年が、満面の笑みで肩を組んで写っていた。彼が上げていた片方の眉は、客たちが語った幻影と寸分違わなかった。

手紙を、開く。そこには、忘れてしまったはずの、懐かしい筆跡があった。

『湊へ。

もしこれを湊が読んでいるなら、俺のことは、もう忘れちゃった頃かな。それでいいんだ。俺は、お前があの夏の日、「小説家になる」って夢を選んだ時に生まれた、諦められた「もう一人の湊」だから。

お前がその不思議なコーヒーで誰かを癒すたび、お前の記憶を糧にして、俺の存在は少しずつこの世界から消えていく。それが「残影の契り」なんだ。

でも、俺は確かにお前と一緒に生きてた。だから、完全に消えちまう前に、いろんな人の夢の中に顔を出してみたんだ。せめて、お前に「俺がいた」っていう証だけでも伝えたくて。迷惑だったかな。

忘れてもいい。でも、俺たち二人が交わした最後の約束だけは、心のどこかで覚えていてほしい。

――お前の、たった一人の親友、陽(はる)より』

陽。

その名前を認識した瞬間、僕の世界から、光と音が消えた。陽の笑顔、陽の声、夏草の匂い、交わした全ての言葉と温もりが、砂の城のように足元から崩れ落ちていく。涙が止めどなく溢れるのに、なぜ自分が泣いているのか、もう分からない。ただ、胸にぽっかりと空いた巨大な空洞に、言葉にできないほどの愛おしさと、永遠の喪失感が、熱い烙印のように刻み付けられた。

第五章 慰めの一杯

僕は、カウンターの中に立っている。手には、空になったビスケットの缶。理由は分からないが、それは僕にとって、命よりも大切な宝物のように思えた。

カラン、とドアベルが鳴り、新しい客が入ってくる。人生に深く傷つき、疲れ果てた表情の女性だった。

僕は静かに微笑むと、あの古いミルに手を伸ばした。

ゴリ、ゴリ、と豆が砕ける。その音は、もう悲鳴のようには聞こえなかった。遠い昔、すぐ隣で聞いていた誰かの鼓動のように、優しく、そして少しだけ切なく響く。

僕が淹れるコーヒーは、もう誰かに「もしも」の世界を見せる奇跡は起こさないだろう。失われた記憶と共に、その力は消え去ったのだから。

けれど、その琥珀色の液体がカップに満ちる時、そこには確かに、失われたものへの鎮魂歌(レクイエム)と、それでもなお残された確かな愛の温もりが溶け込んでいる。

それは、失われた可能性と共に今を生きる全ての人々の心を、静かに温めるための、「慰めの一杯」へと変わっていた。僕の心に永遠に響き続ける、名前も思い出せない誰かの「記憶の残響」と共に。