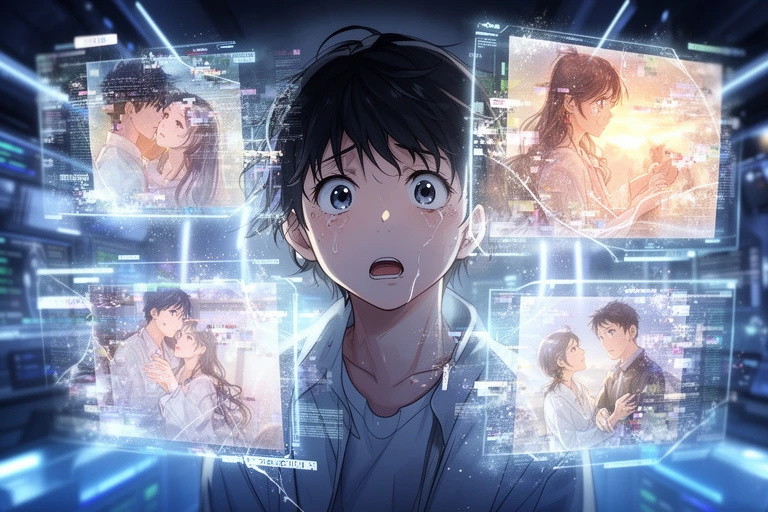

第一章 バグだらけの理想郷

カチリ。

エンターキーを叩く音が、深夜のスタジオに乾いた痕跡を残す。

モニターの中で、無数の光の粒子が渦を巻く。

青、紫、そして微かな金色。

私が入力したプロンプト――『最愛の記憶・プロポーズの夜』。

それが今、生成AI「ミューズ」の演算回路で咀嚼され、再構築されていく。

『レンダリング開始。オブジェクト定義:Kaito。背景ソース:Memory_Log_20231224』

ミューズが吐き出す文字列には、体温がない。

私は息を詰めて画面を見つめる。

これで、証明できる。

私とカイトの愛が完璧だったことを。

彼が三ヶ月前に去った理由が、私の不備などではなかったことを。

光が収束する。

あの夜のレストラン。

窓の外に広がる東京の夜景。揺れるキャンドル。

そして、向かいに座るカイト。

「……違う」

思わず声が漏れた。

美しい。確かに美しい。

だが、私の網膜に焼き付いている「記憶」と、決定的に何かがズレている。

カイトの口角は13度上がっている。

瞳孔の開きも、頬の血色も、すべてが「幸福」のパラメータ内。

けれど。

生成されたカイトの輪郭が、微かにブレている。

まるで、そこだけ電波が悪いかのように、黒いノイズが彼の肩に纏わりついていた。

「ミューズ、ノイズ除去。対象の幸福感を強調して」

『エラー。入力ソースに含まれる深層データと矛盾します』

「矛盾? そんなはずない。あの夜、彼は幸せだった」

私は左手の薬指に視線を落とす。

そこにはまだ、「メロディストーン」の指輪が嵌められたまま。

感情を記憶し、光の角度で色を変える特殊な人工宝石。

今は、沼の底のような濁った灰色に沈んでいる。

『警告。入力データ内に、強い拒絶反応を検知』

「拒絶……? 誰の?」

『解析不能。波形パターン:悲鳴』

画面の中のカイトが、ふわりと笑った。

その瞬間。

ザザッ。

彼の顔が泥のように溶け落ちた。

眼球が頬を滑り落ち、キャンドルの炎が黒い蛇となってテーブルを這いずり回る。

美しい思い出が、一瞬でグロテスクな悪夢へと反転する。

私は悲鳴を上げ、モニターの電源を引き抜いた。

ブツン、と映像が途切れる。

黒い鏡となった画面。

そこに映り込んだ私の顔は、データ解析など不要なほど、怯えきっていた。

第二章 共鳴する嘘

指輪が熱い。

まるで焼印のように、薬指の根元をじりじりと焦がす。

深夜二時。

冷めたコーヒーを啜りながら、私は懲りずにミューズを再起動していた。

諦めるわけにはいかない。

この作品を完成させなければ、私は「愛」という変数を永遠に理解できないままだ。

なぜ、カイトは去ったのか。

私の分析では、相性は99.8%だったのに。

『セッション復旧。未処理のメモリ領域を展開しますか?』

「……展開して」

画面が明滅する。

現れたのは、あのレストランではない。

雨の日のリビング。

私の背中を見つめる、カイトの視点映像だった。

これは、ミューズが指輪に残った振動データから逆算した「カイトが見ていた景色」だ。

画面の中の私は、キャンバスに向かっている。

背後のカイトが、湯気の立つマグカップをそっと私のデスクに置く。

画面の中の私は、振り返りもしない。

筆を動かしたまま、冷たく言い放つ。

「ありがとう。置いておいて。今、ドーパミンの分泌リズムが良いの」

ただの事実だ。

制作に集中している私を、彼なら理解してくれるはずだった。

けれど、画面のカイトは動かない。

私の背中をじっと見つめている。

一分。

二分。

映像の中の時間が、異様に長く感じる。

私は絵を描き続ける。

カイトは、立ち尽くしている。

やがて、カップから湯気が消えた。

完全に冷めきったそれを、カイトの手がゆっくりと持ち上げる。

彼は一口も飲まない。

無表情のまま、キッチンのシンクへ中身を捨てた。

ジャーッ。

排水溝に吸い込まれる黒い液体。

その音が、ひどく虚ろに響く。

『異常波形を検知』

ミューズの警告ログが点滅する。

カイトの背中から、黒いノイズが噴き出した。

言葉はない。

彼はただ、空になったカップを洗っている。

その背中が、私の知っている彼よりも、ずっと小さく、脆く見えた。

指輪の石が、チリチリと震えだす。

骨を伝って鼓膜に届く振動が、不協和音を奏でる。

カイトは怒鳴ったりしない。

泣き喚いたりもしない。

ただ、静かに、私という存在から心を切り離していく。

心臓を鷲掴みにされたような衝撃。

指輪の熱が、痛みに変わる。

「違う……カイトは、私の才能を愛してくれていた」

私は指輪を握りしめる。

熱い。痛い。

「これはAIのバグだわ。私の不安が作り出した幻影よ」

そう否定しようとした時、スピーカーからノイズ混じりの音が流れた。

プロポーズの夜の曲ではない。

カイトが皿洗いの時によく口ずさんでいた、名前も知らない切ない鼻歌。

指輪が、記憶している。

あの穏やかな日常の中で、彼がどれほど孤独だったかを。

第三章 アルゴリズムの崩壊

「ミューズ、解析モードを強制変更。フィルタリング解除」

『警告。出力結果がユーザーの精神衛生を害する可能性があります』

「いいの。ありのままを見せて。この指輪が記憶している振動の全てを、映像化して!」

私は左手をコンソールにかざした。

メロディストーンが青白く発光し、膨大な感情データがミューズへと流れ込む。

画面の中の世界が再構築される。

プロポーズの瞬間。

カイトが指輪を差し出す。

私はそれを受け取り、その輝きに見惚れている。

その時、カイトの「心」が可視化された。

彼の身体が、半透明のガラスのように透けていく。

胸の奥にあるはずの心臓。

そこには、無数のヒビが入っていた。

ヒビ割れた硝子の心臓。

その破片一枚一枚に、私が映っている。

けれど。

そこに映る私は、カイトを見ていない。

私は、カイトの瞳という「鏡」に映る「自分自身」を見て、満足げに微笑んでいた。

『解析結果:対象オブジェクト「Kaito」の破損を確認。原因:過剰なナルシシズムへの長期的曝露』

ミューズの冷徹なテキストが流れる。

「私が……カイトを壊した……?」

ちがう。

カイトは優しかった。

私の不器用さを、「そこがレイらしい」と笑ってくれた。

彼は私の創作の邪魔にならないよう、身を引いたのだ。

そう、きっとそうだ。

AIは残酷な解釈を見せているだけだ。

指先が震える。

呼吸が浅くなる。

認めない。

こんな結末、美しくない。

「修正して! カイトは私を愛していた! これは悲劇的な別れなんかじゃない、もっと高尚な愛の形なのよ!」

私はキーボードを叩きつける。

パラメーターを書き換える。

『自己犠牲』

『純愛』

『献身』

『アーティストへの崇拝』

都合の良いタグを次々と追加する。

エンター。エンター。エンター。

画面の中のカイトが歪む。

ヒビ割れたガラスの心臓が、無理やり金色の光で塗りつぶされていく。

苦痛に強張っていた顔の筋肉が、強制的に引き上げられる。

ピクセルが悲鳴を上げる。

カイトの口角が吊り上がる。

頬が痙攣する。

涙を流しながら、彼は笑わされている。

『整合性処理中……完了。シナリオを生成しました』

出来上がった映像は、完璧だった。

才能ある私を思うあまり、涙を飲んで去っていく美しい恋人。

ドラマチックで、泣けるストーリー。

映画のように美しい、別れのシーン。

けれど。

指輪の光が、ふっと消えた。

まるで、私に絶望したかのように。

冷たい石の感触だけが残る。

――それが、お前の望む「真実」か?

第四章 肉声のキャンバス

私はモニターを見つめる。

そこにあるのは、私が作り出した「都合の良いカイト」だ。

左右対称すぎる笑顔。

人間味が欠落した、完璧な角度の口角。

瞬きのタイミングさえ、計算され尽くしている。

「……気持ち悪い」

生理的な嫌悪感が、胃の底からせり上がってきた。

吐きそうだ。

彼が口にしているセリフ。

『君の才能が世界に届くように、僕は消えるよ』

それは、私が彼に「言ってほしかった」言葉だ。

画面の中のカイトは、私の虚栄心を映す鏡でしかない。

自分のナルシシズムを、まざまざと見せつけられている恥辱。

顔から火が出るほど恥ずかしく、そして浅ましい。

こんなものはアートじゃない。

ただの自慰行為だ。

私は左手の指輪に手をかける。

引き抜こうとするが、指に食い込んでいる。

無理やり引っ張る。

皮膚が擦れ、皮が剥がれるような痛みが走る。

「っ……!」

痛い。

でも、この痛みだけが本物だ。

カラン。

乾いた音がして、指輪が机上に転がる。

「ミューズ、全プロジェクトを削除」

『確認。復元は不可能になります。本当によろしいですか?』

「ええ。消して。跡形もなく」

画面が黒に戻る。

部屋にはサーバーのファンの音だけが、虚しく回っている。

私は引き出しを開ける。

長い間、埃をかぶっていたスケッチブック。

そして、一本の木炭。

AIのアシストも、データ分析もない。

ただの白い紙。

私は木炭を握りしめる。

手が黒く汚れる。

爪の間に粉が入る。

ザラザラとした不快な感触。

でも、これが「触れる」ということだ。

思い出すのは、完璧な笑顔のデータじゃない。

去り際の、震えていた背中。

私の名前を呼ぶ、掠れた声。

そして、今この胸にある、えぐられるような喪失感。

「ごめんね、カイト」

紙に線を引く。

ガリッ、と音がする。

震える線。歪んだ形。

AIが描くような精緻な美しさは、どこにもない。

でも、そこには「痛み」があった。

彼を理解しようとしなかった私の愚かさ。

彼を鏡代わりにしていた私の傲慢さ。

そして、もう二度と戻らない温もりへの、どうしようもない渇望。

ポツリ。

紙の上に染みができる。

「水分による紙の劣化」ではない。

これは、私の涙だ。

描き上がったのは、泥のような闇の中で、必死に手を伸ばす男の姿。

その手は誰にも届かず、それでも何かを掴もうとしていた。

それはカイトであり、私自身だった。

私は汚れた手で、転がっていた指輪を拾い上げる。

石はもう光らない。何も語りかけてこない。

ただの、冷たい物質。

けれど、その冷たさこそが、今の私に残された唯一の「リアル」だった。

スマホを取り出し、完成した絵を撮影する。

美肌フィルターも、色調補正もしない。

ありのままの、歪で、汚くて、泥臭い絵。

送信ボタンを押す。

宛先は、世界中のフォロワーへ。

キャプションには、言い訳も装飾もない、一言だけを添えて。

『An apology to a loved one.(愛する人への謝罪)』

スマホを伏せ、私は窓の外を見る。

夜が明けようとしていた。

東の空が白み、朝焼けの光が差し込む。

涙の跡がつっぱる頬を、容赦なく光が刺す。

データではない、本物の太陽。

それは、目を開けていられないほど、痛いほどに眩しかった。