第一章 冷たい金属の匂い

湊(みなと)の人生は、柔らかな日差しに満ちた水彩画のようだった。フリーのイラストレーターとしてささやかな成功を収め、愛する人・陽菜(ひな)と共に過ごす日々は、穏やかで満ち足りていた。だが、その完璧な絵画の隅には、どうしても消せない染みが一つあった。

それは、不意に鼻腔をかすめる、冷たく湿った金属の匂い。

錆びた鉄が氷に触れた時のような、鋭利で孤独な香り。湊にとって、それは自身の過去における「もしも」が発する残響だった。大学時代、本気で目指していた音楽家の道。それを諦め、画材を握ったあの日。その選択を悔やむたびに、あの頃の自分が辿ったであろうもう一つの人生が、この匂いとなって現在の湊に語りかけてくるのだ。

「また、あの匂いがするの?」

リビングのソファで、湊の膝に頭を乗せていた陽菜が、心配そうに顔を上げた。彼女には匂いなど感じない。だが、湊の表情がこわばり、遠くを見つめる癖があることを知っていた。

「ああ、少しだけ。古い本の匂いみたいなものだよ」

湊は嘘をついた。本当のことを言えるはずもなかった。この匂いは、他のどんな後悔よりも濃く、冷たい。まるで、音楽家になることを選んだ「もしもの湊」が、今もどこかで凍えるような孤独に喘いでいる証のようだった。

その匂いの源は、書斎の棚に置かれた一つの砂時計にあった。祖母の形見であるそのガラスの工芸品は、表面に蜘蛛の巣のような無数の亀裂が走り、中の砂はとうに流れ落ちていた。祖母は亡くなる前、「あの砂時計だけは、決して触れてはいけないよ」と、悪戯っぽく、しかし真剣な目で言った。

湊が砂時計に近づくと、冷たい金属の匂いは濃度を増し、まるで質量を持つかのように空気を重くする。そして時折、ありえないことに、その亀裂の隙間から、黒く微細な砂がぱらりと一粒、こぼれ落ちるのだった。その瞬間、匂いは最も強くなり、湊の心臓を冷たい手で掴むような感覚に襲われるのだ。

幸福であればあるほど、その匂いは皮肉なほど鮮明になる。まるで、今の幸せが、誰かの不幸の上に成り立っているのだと、告発されているかのように。

第二章 侵食するデジャヴュ

季節が秋から冬へと移ろうとする頃、湊の世界は静かに歪み始めた。冷たい金属の匂いはもはや不意に訪れる来客ではなく、部屋の隅に居座る同居人のように、常に湊の傍らに漂うようになった。

陽菜とよく行く駅前のカフェ。窓から差し込む午後の光が、湯気の立つコーヒーカップを金色に照らしていた。

「来月の記念日、どこか旅行に行かない?温泉とか」

陽菜が無邪気に笑う。その笑顔に応えようとした瞬間、湊の世界がぐにゃりと歪んだ。

目の前の光景が、一瞬、ノイズの走った映像のように乱れる。カフェの喧騒が遠のき、代わりに耳に響いたのは、不協和音を奏でるピアノの音と、インクの染みた木の匂い。陽菜の姿は消え、目の前には乱雑に積み上げられた楽譜の山が見えた。薄暗い六畳間、壁にはびっしりと五線譜が貼られ、その中央で、自分とそっくりな男が鍵盤に突っ伏していた。絶望が、その背中から黒い靄のように立ち上っていた。

「湊? どうかしたの?」

陽菜の声に我に返ると、そこはいつものカフェだった。だが、心臓は氷水に浸されたように冷え切っていた。あれが「時間の泡」か。かつてないほど鮮明なフラッシュバック。デジャヴュと呼ぶには、あまりに生々しく、痛みに満ちていた。

その夜から、湊の現実はさらに奇妙な侵食を受け始めた。仕上げたばかりのイラストデータを開くと、子供向けの絵本の背景に、見覚えのないト音記号が悲しげに描き足されている。陽菜との会話では、自分が口にしていないはずの言葉に彼女が頷き、話が微妙に噛み合わないことが増えた。

「さっき、あの曲が好きだって言ってたじゃない」

「……僕が? 何の曲だい?」

陽菜の瞳に浮かぶ戸惑いが、湊の胸を締め付けた。もしもの自分が、現在の自分を覆い隠そうとしている。あの絶望が、この幸福を飲み込もうとしている。

恐怖に駆られ、書斎へ駆け込む。案の定、砂時計の亀裂から、一筋、黒い砂がこぼれ落ちていた。床に落ちた砂に恐る恐る指で触れる。指先が焼け付くような冷たさを感じ、湊は思わず手を引いた。部屋に充満した金属の匂いが、喉に突き刺さる。咳き込む湊の耳元で、誰かが囁いた気がした。

『お前は、俺を捨てた』

第三章 砂時計の真実

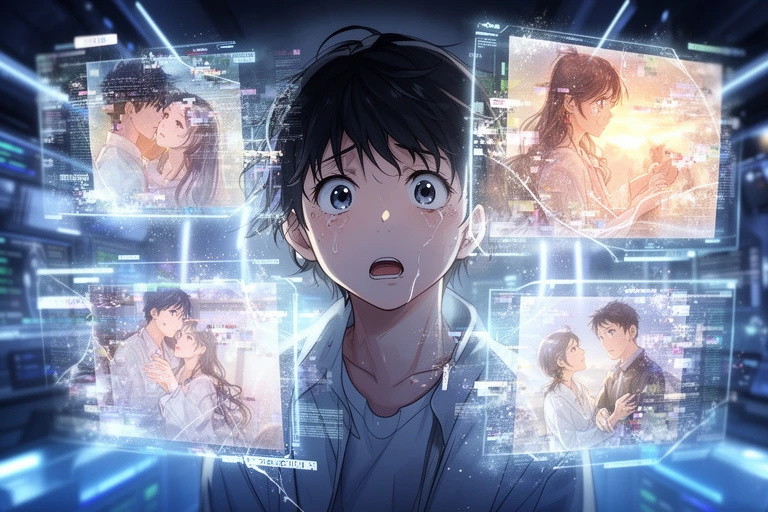

湊の存在は、日に日に希薄になっていった。鏡に映る自分の顔が、時折、疲労と絶望にやつれた「彼」の顔に見える。陽菜が淹れてくれたコーヒーの味も、温かさも、どこか遠いものに感じられた。このままでは消えてしまう。愛する人の記憶からも、この世界からも。

追い詰められた湊は、震える手で、祖母の遺言を破る決意をした。書斎の棚から、亀裂の入った砂時計を手に取る。

ガラスの冷たさが、皮膚を突き破って骨まで染みるようだった。

握りしめた瞬間、世界が反転した。

目を開けると、湊はあの薄暗い六畳間に立っていた。壁という壁は楽譜で埋め尽くされ、床にはインク瓶と、書き損じの紙屑が散乱している。窓の外は、終わらない夜のように暗い。そして、部屋の中央に置かれた古いアップライトピアノの前に、「もしもの湊」が座っていた。

「来たか」

彼がゆっくりと振り返る。同じ顔、同じ声。だが、その瞳に宿る光は全く違っていた。彼の瞳は、燃え尽きた炭のように、何の輝きも宿していなかった。

「お前が、捨てた俺だ」

その声は、憎しみよりも深い諦念に満ちていた。

「どうして……なぜ、僕の邪魔をするんだ」

「邪魔? 違う。俺はただ、認めてほしかっただけだ」

彼はよろよろと立ち上がり、壁の楽譜を指さした。「俺は、お前が諦めた夢を追い続けた。才能がないと罵られ、仲間は去り、最後には一人になった。それでも、信じていたんだ。いつか、魂を揺さぶる一曲が書けると。だが……」

彼の指が、一つの楽譜で止まった。それは、未完成の旋律だった。美しく、しかし絶望的に悲しいメロディ。

「これが俺の限界だった。俺の人生の、全てだ。俺はもうすぐ消える。この未練という名の時間が尽きたらな。だから、その前に、お前に……俺の人生を捨てたお前に、聞いてほしかった。俺の選択は、俺が生きた時間は、無意味な間違いだったのか、と」

彼の存在が強まっていたのは、復讐心からではなかった。彼の人生という名のロウソクが、消える寸前に最後の輝きを放っていただけなのだ。ただ、自分の人生を肯定してくれる誰かを、たった一人の自分自身を、求めていた。

「俺の人生を……間違いだったと、言ってくれ。そうすれば、楽になれる」

彼の言葉が、湊の心を鋭く抉った。

第四章 二重奏の夜明け

彼の絶望が、黒い津波となって湊に押し寄せる。陽菜の笑顔が、柔らかな日差しが、彼が積み上げてきた幸福な現実が、泡のように弾けて消えていく。このままでは、彼の絶望に飲み込まれる。

だが、湊は逃げなかった。彼の燃え尽きた瞳の奥、そのさらに奥深くに、消えることのない小さな熾火を見た。それは、かつて自分も抱いていた、音楽への純粋で狂おしいほどの愛だった。

「間違いなんかじゃない」

湊の声は、震えていたが、確かだった。

「君の人生は、間違いなんかじゃなかった」

湊は一歩、彼に近づいた。「君が感じた苦しみも、孤独も、血を吐くような努力も、全部、僕が置き去りにしてきたものだ。君は僕の代わりに、その全てを背負ってくれた。君が奏でようとした音楽は……その痛みは、確かにここにある」

湊は、自分の胸を指さした。

そして、ゆっくりと手を伸ばす。彼の、インクで汚れ、冷え切った手に。

「ありがとう。僕の夢を、生きてくれて」

触れた瞬間、世界がまばゆい光に包まれた。指先から伝わってきたのは、もはや凍えるような冷たさではない。それは、長い旅を終えた旅人のような、安堵のため息にも似た、穏やかな温もりだった。

錆びた金属の匂いが、ふわりと風に溶けて消えていく。

「もしもの湊」は、初めて穏やかに微笑んだ。その姿が光の粒子となり、雪のように、静かに湊の体へと溶け込んでいく。彼の絶望も、才能の限界に嘆いた苦悩も、そして、未完成の美しいメロディも、すべてが湊の一部となった。

気づくと、湊は自分の書斎の床に座り込んでいた。心配そうに肩を揺する陽菜の顔が、涙で滲んで見えた。棚に目をやると、砂時計はそこにあった。しかし、あれほどおびただしく入っていた亀裂は跡形もなく消え、まるで生まれたてのガラスのように滑らかな表面で、静かに朝の光を反射していた。

もう、冷たい金属の匂いはしない。

代わりに、湊の心の中には、一つの旋律が静かに流れていた。物悲しく、しかしどこか希望に満ちた、あの未完成のメロディ。その続きが、自然と頭の中に生まれてくる。

湊は立ち上がり、窓を開けた。新しい朝の空気が、彼の頬を撫でる。彼はもはや、過去の選択に苛まれるだけの男ではなかった。選ばなかった道の痛みも、そこで得た知恵も、すべてを内包した、より深く、豊かな存在へと生まれ変わっていた。

彼の描くイラストは、この日を境に、ただ明るいだけではない、複雑な感情の陰影を宿すようになったという。幸福と悲哀が溶け合った、二重奏の夜明け。過去のすべての可能性が、今、ここにいる自分を形作っている。その重さと輝きを胸に、湊は陽菜の手を取り、新しい一日を歩み始めた。