第一章 錆色の追憶

意識は、錆びた鉄の匂いと共に浮上した。

目を開けると、煤けた煉瓦の壁が視界を塞いでいた。湿った石畳の冷たさが、薄いシャツ越しに背中へと伝わってくる。俺は路地裏の隅で、まるで打ち捨てられた人形のように横たわっていた。

自分の名前が思い出せない。どこから来て、なぜここにいるのかも。頭の中は、静まり返った空っぽの劇場のようにがらんどうだった。俺は、俺という物語の観客席に、たった一人で座っている。舞台の上には誰もいない。

おぼつかない足取りで立ち上がると、左手首に鈍い重みを感じた。滑らかな黒曜石のような、しかし光を全く反射しない奇妙な腕輪。そこには何の装飾もなく、ただただ無が広がっている。まるで、俺の記憶そのものを写し取ったかのように。

その時だった。

不意に、頭蓋の内側で幻聴が響いた。甲高い蒸気の噴出する音。重い歯車が噛み合う不協和音。視界が白く点滅し、風景が塗り替わる。

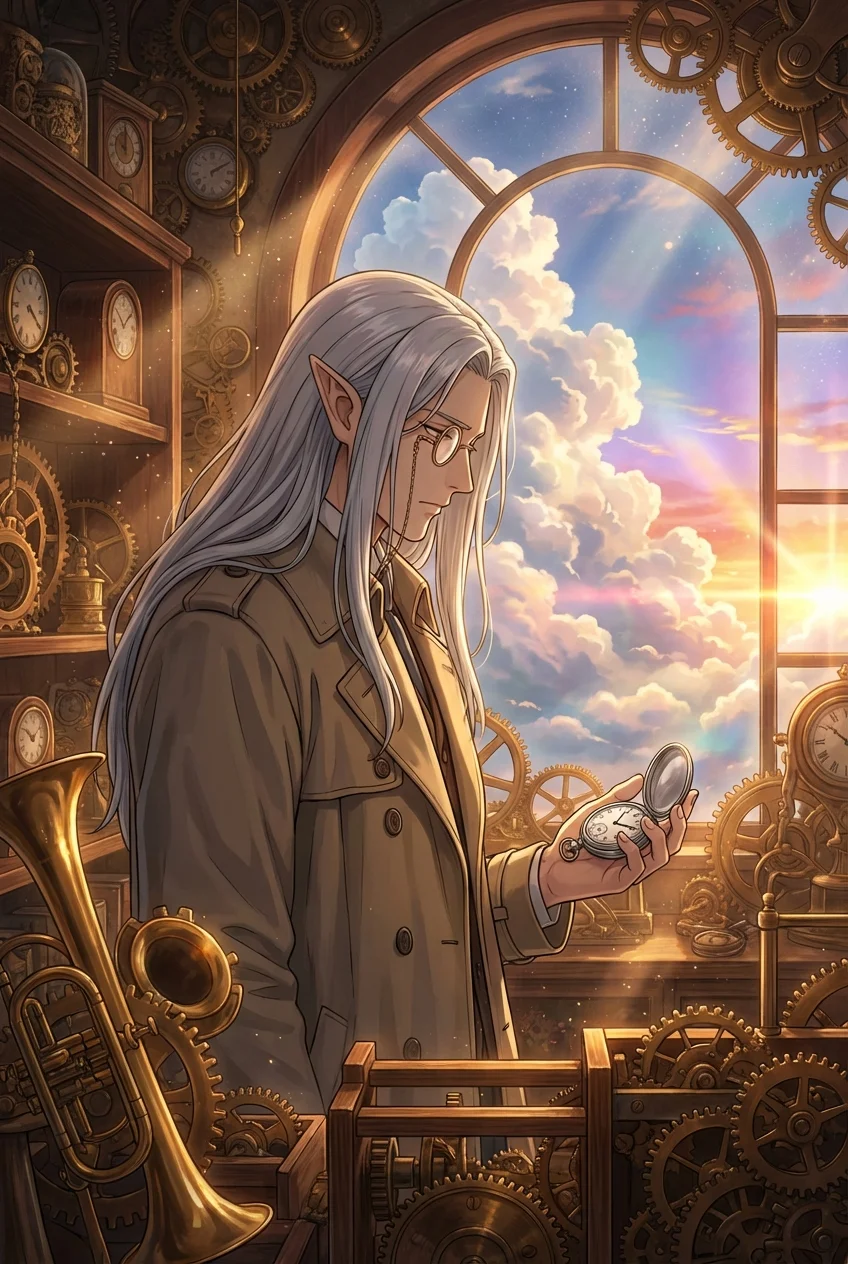

目の前には、巨大な時計塔の内部が広がっていた。錆と油の匂いが鼻腔を満たし、真鍮のパイプを伝う熱が肌を炙る。俺は巨大なスパナを握りしめ、火花を散らす機構の隙間に身を滑り込ませていた。汗が目に入り、滲みる視界の先で、寸分の狂いもなく回転する黄金の歯車が、世界の心臓のように脈打っている。誰かが俺を「クロックマン」と呼んだ。その声には、全幅の信頼が込められていた。

「……っ!」

息を呑んで目を開くと、そこは再び薄暗い路地裏だった。蒸気の熱も、歯車の轟音も消え失せ、代わりに遠くで鳴る鐘の音が、静かな空気を揺らしている。

混乱のまま左手首に目を落とす。驚愕に息が詰まった。先ほどまで空白だった腕輪の表面に、緻密な歯車と蒸気機関の紋様が、燐光のように淡く浮かび上がっていたのだ。

あれは、俺の記憶なのか。

だとすれば、なぜ俺は、油に汚れた機械技師ではなく、こんな静かな石畳の街にいる? 腕輪の紋様は、数秒もしないうちに陽炎のように揺らめき、再び完全な空白へと戻っていった。俺は、誰かの人生を盗み見ただけのような、奇妙な罪悪感と喪失感に苛まれた。

第二章 矛盾のモザイク

街は、古びた石と静寂で編まれていた。人々はゆったりと歩き、その傍らには時折、半透明の光を放つ人影が寄り添っている。ある者は騎士の甲冑を纏い、ある者は優雅なドレスを翻す。それらが、この世界の『アバター』と呼ばれる存在らしかった。人々は『現実の身体』と『理想のアバター』、二つの生を同時に歩むのだという知識だけが、なぜか俺の頭にはあった。

彼らは幸福そうに見えた。本体とアバターが楽しげに言葉を交わし、互いの存在を確かめ合っている。俺だけが、片割れを持たない半人前だった。いや、俺という『器』に注がれるべき魂の在り処すら、分からない。

広場に出ると、噴水の縁に腰を下ろした。水の音が、頭の中の空虚に染み渡るようだ。

再び、世界が歪んだ。

今度は、風の匂いがした。甘い花の蜜と、湿った土の香り。目の前には、天を突くほどの巨木が聳え立ち、その枝葉の間から木漏れ日が降り注いでいる。俺は苔むした岩に座り、風が奏でる葉擦れの音に耳を澄ませていた。指先で大地に触れると、森の生命の脈動が伝わってくるかのようだ。小鳥たちが俺の肩に止まり、さえずりで何かを伝えてくる。森の賢者。人々は俺をそう敬っていた。

はっと我に返ると、目の前には変わらず石造りの噴水があるだけだった。左手首を見れば、腕輪には蔦と若葉を象った紋様が一瞬だけ宿り、そして消えた。

機械と蒸気に塗れた技師。森と語らう賢者。

あまりにかけ離れた二つの記憶。まるで異なる宇宙、異なる法則の下で生きていたかのような断片。俺という存在は、いくつもの矛盾した記憶を繋ぎ合わせた、歪なモザイク細工のようだった。

「お前さん、迷子かい」

しわがれた声に顔を上げると、一人の老婆が隣に立っていた。深く刻まれた皺は、まるで古い地図のようだ。彼女の目は、俺の魂の奥底まで見透かすように、静かに細められていた。

「自分のアバターが、どこに行ったか分からんのかね」

「いや……俺には、多分、いないんだ。最初から」

老婆は、俺の空白の腕輪に目を留めると、ふむ、と小さく頷いた。

「なるほどのう。お前さんは、まだ何の色にも染まっておらん糸玉じゃ。編み方も、編み上げる模様も、まだ決まっていない」

老婆はそれだけ言うと、何もなかったかのように人混みの中へと消えていった。残された俺の心に、彼女の言葉が小さな波紋を広げていた。「まだ決まっていない」。それは、俺に過去がないという事実を、別の角度から照らす光のように思えた。

第三章 砕かれた鏡

老婆の言葉に導かれるように、俺は街の中心に聳える『魂の観測所』へと向かっていた。そこは、人々の魂とアバターの繋がりを記録し、調律する場所だという。もし俺に『本体』がいるのなら、ここで何かが分かるかもしれない。

観測所の内部は、静寂と、微かな水晶の共鳴音に満たされていた。中央に置かれた巨大な水晶盤の前に立つと、管理者の男が訝しげな顔で俺を見やった。

「繋がりを調べたいのか? その腕輪を、盤の上に」

言われるがまま、空白の腕輪を水晶盤にそっとかざす。

その瞬間、世界が砕け散った。

光の洪水が、奔流となって俺の意識を飲み込んでいく。無数の記憶、無数の人生が、何の脈絡もなく脳髄に叩きつけられた。

――無重力の宇宙空間。眼下には青い惑星が静かに浮かんでいる。俺は宇宙船のパイロットで、孤独な航海の果てに、新しい星を探していた。操縦桿を握る手の、微かな振動。

――灼熱の砂漠。乾ききった喉がひりつき、唇はひび割れている。俺はたった一人で生き延びるサバイバーで、崩壊した世界の遺跡から、使えるものを漁っていた。砂嵐の轟音と、肌を打つ砂粒の痛み。

――光の届かない深海。巨大な水圧が研究施設を軋ませる。俺は海洋学者で、未知の生命体の発光を、食い入るように見つめていた。絶対的な静寂と、身体に纏わりつく水の冷たさ。

騎士、魔術師、芸術家、探偵、逃亡者……!

互いに矛盾し、決して同じ世界線には存在し得ない無数の『俺』が、砕かれた鏡の破片のように、俺の中で乱反射する。俺は誰だ? 俺はどこにいる? 俺という存在の中心は、どこにあるんだ!

「うわあああああっ!」

耐えきれず、絶叫が喉を突き破った。頭が割れるように痛む。俺は誰でもない。俺はどこにもいない。俺は、存在しない!

その悲痛な叫びと同時に、左手首の腕輪が、太陽のように眩い光を放った。歯車、若葉、星々、砂漠、深海……今まで浮かび上がった全ての紋様が奔流となって腕輪の上を駆け巡り、やがて一つの輝点に収束し―――そして、完全な無に帰した。

水晶盤も光を失い、沈黙する。呆然とする俺に、管理者が信じられないといった声で呟いた。

「……記録が存在しない。この男には……魂の源である『本体』が、この世界のどこにも観測できない。あり得ない……お前は、一体何者なんだ?」

第四章 始まりの名は

何者なんだ。

その問いは、雷のように俺の核心を撃ち抜いた。そうだ。俺はずっと間違っていた。俺は誰かのアバターの『記憶』を失っているのだと思っていた。だが、違ったのだ。

俺には、失うべき『過去』そのものが存在しなかった。

観測所の床に膝をついたまま、俺はゆっくりと自分の手を見つめた。この肉体は、誰かの理想を投影された影ではない。魂を分割されていない、この世界で唯一の、純粋な『器』。俺が今まで垣間見てきた無数の人生は、過去の記録などではない。

あれは、未来の断片だったのだ。

俺がこれから成り得る、無限の可能性。機械技師の俺。森の賢者の俺。宇宙を駆ける俺。砂漠を生き抜く俺。全ては、まだ選ばれていない、未来の選択肢。俺は『空の器』なのではなく、『可能性の器』だった。

探していた『真の自己』は、過去のどこにもなかった。自己とは、思い出すものではなく、今この瞬間から、創造していくものだったのだ。

安堵にも似た、しかし途方もないほどの自由が、胸に満ちていく。涙が、知らず知らずのうちに頬を伝っていた。それは悲しみの涙ではなかった。ようやく、自分の輪郭を手に入れたことへの、歓喜の涙だった。

俺は立ち上がり、観測所を後にする。空は澄み渡り、街の鐘が、新たな始まりを告げるように鳴り響いていた。人々が、彼らのアバターと共に生きる世界。俺には、まだ隣を歩く者はいない。だが、孤独ではなかった。俺の中には、無数の未来が息づいている。

左手首の腕輪に、そっと指で触れる。今はまだ、静かで、空白だ。

だが、俺が最初の一歩を踏み出した時。

最初の選択をし、最初の物語を紡ぎ始めた時。

きっとこの腕輪には、俺だけの、最初の紋様が刻まれるだろう。

俺にはまだ、名前がない。それでいい。名前もまた、これからの物語の中で見つければいい。

俺は空を見上げ、深く息を吸い込んだ。世界の匂いがした。そして、静かに問いかける。

「さて、最初の俺は、どんな物語を始めようか」

その一歩は、過去への探求ではなく、未来への創造の始まりだった。