窓の外を叩く雨音が、ノイズキャンセリングのヘッドホンを突き抜けて鼓膜に届いていた。午前三時の東京は、青白い光と湿気に包まれている。狭いワンルームマンションのデスクで、月島エナはペンタブレットを握りしめたまま、強張った右手をさすった。

「……あと一枚。これさえ納品すれば」

独り言は、PCのファンの音にかき消される。彼女はSNSで五万人のフォロワーを持つイラストレーターだ。厚塗りの独特な色彩と、どこか憂いを帯びた瞳の描写が「エナ調」と呼ばれ、若者を中心に支持されていた。しかし、ここ数ヶ月、エナのタイムラインは不穏な空気に満ちていた。

通知音が鳴る。通話アプリのポップアップ。相手は大学時代からの友人であり、現在は大手IT企業でAI開発に携わっているレンだ。

『まだ起きてるか? 面白いもんができたんだ。ちょっと見てくれ』

エナは溜息をつきながら通話を繋いだ。

「レン、私いま締め切り前なんだけど」

『知ってるよ。だからこそ、これを見てほしいんだ。お前の作業、劇的に楽になるぞ』

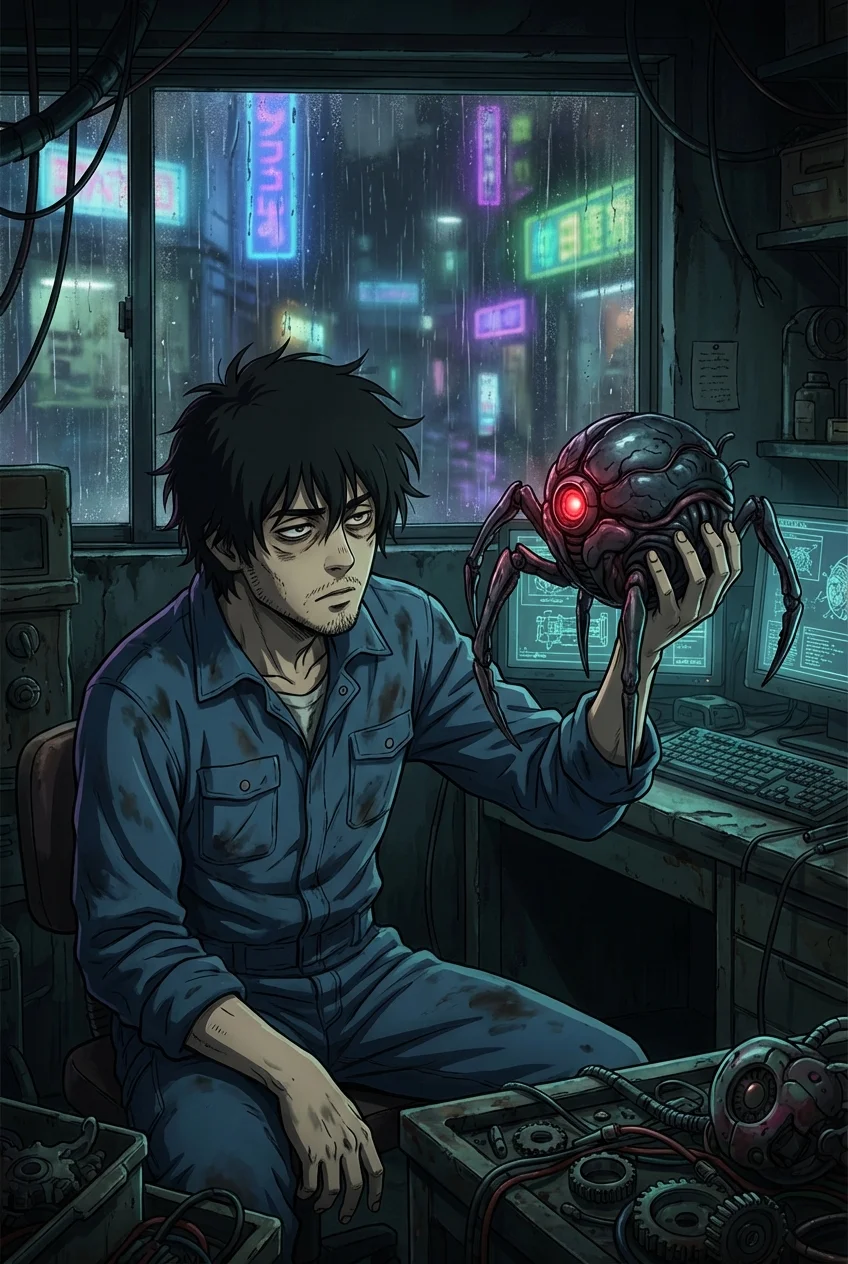

画面共有が始まり、見慣れない黒い背景のコマンドプロンプトが表示される。レンがカタカタと何かを打ち込んだ。

『prompt: girl, sorrow, blue eyes, ena_style --v 6.0』

エンターキーが押された瞬間、画面上のノイズが急速に収束していく。極彩色の霧が晴れるように、そこには一枚の少女の絵が現れた。

エナは息を呑んだ。心臓が早鐘を打つ。

それは、どう見てもエナの絵だった。彼女が好んで使う青紫の影、ハイライトの入れ方、そして瞳の虹彩の描き込みまで、完全に再現されていた。

「……なに、これ」

『すごいだろ? お前の過去絵を三千枚ほど学習させたLoRA(追加学習モデル)だ。名付けて"Project M"。これを使えば、ラフを描かなくても数秒で完成形が出る。お前はこれのリテイク指示を出すだけでいい』

レンの声は無邪気な興奮に満ちていた。彼に悪気がないことは分かっている。彼はいつだって効率化を愛し、エナの腱鞘炎を心配していたのだから。

けれど、エナの胸に湧き上がったのは感謝ではなく、冷たい泥のような絶望だった。

「消して」

『え?』

「そのデータ、今すぐ消してよ!」

エナは叫んでいた。右手の痛みが、突然鋭さを増した気がした。

「私が十年かけて……毎日毎日、指が動かなくなるまで描いて見つけた色なの。私の癖も、歪みも、全部私の人生なの。それを、たった数秒の計算結果にしないで」

画面の向こうでレンが沈黙する。エナは通話を切った。

目の前のキャンバスには、自分が十時間かけて描いた少女がいる。だが、先ほど一瞬で生成されたAIの絵の方が、構図が完璧だったかもしれないという疑念が頭をもたげる。

エナはペンを置いた。自分が積み上げてきた十年が、砂上の楼閣のように崩れ落ちていく音が聞こえた気がした。

翌日、エナはSNSを開くのをためらったが、指は勝手にアイコンをタップしていた。

トレンドワードには「#AIイラスト」「#絵師の終焉」「#創造性の民主化」といった言葉が並んでいる。

タイムラインには、プロ顔負けの美麗なイラストが毎分数百枚のペースで投稿されていた。タグを見なければ、それが人間が描いたものか、機械が出力したものか、もはや誰にも判別できない。

ある投稿が目に留まった。

『エナさんの絵柄が好きすぎて、AIで再現してみました! 本家より生産性高くて神w』

添付された画像は、確かにエナの画風だったが、指の数が六本あり、背景の屋根のパースが奇妙に歪んでいた。それでも「いいね」は数千件ついている。

怒りが湧くよりも先に、虚無感が襲ってきた。

(私は、もう要らないのかもしれない)

効率、生産性、供給量。市場がそれを求めるなら、生身の人間は分が悪い。

その夜、エナは筆を執る気になれず、街へ出た。雨上がりのアスファルトがネオンを反射している。

ふと、高架下の壁書き(グラフィティ)が目に入った。スプレーで殴り書きされた下手くそな文字。だが、そこには強烈な「衝動」があった。

綺麗ではない。整ってもいない。だが、そこには「誰かがここにいた」という確かな痕跡があった。

レンの言葉を思い出す。『完成形が出る』。

違う、とエナは思った。絵は結果ではない。絵は、過程だ。迷い、修正し、塗り重ねた時間の堆積こそが、絵に宿る「重み」なのだ。

エナは急いで部屋に戻った。PCの電源を入れる。

AIに対抗して、もっと綺麗に描こうとするのはやめた。AIは平均値の集合体だ。最も美しいとされる比率、最も好まれる色使いを確率論で導き出す。

ならば、私は「私だけのノイズ」を描く。

彼女は新しいキャンバスを開いた。テーマは「痛み」。

整った線画を描くのをやめた。ラフの荒々しい線をそのまま活かす。色はパレットから選ぶのではなく、画面上で混色し、濁りを恐れずに塗りたくる。

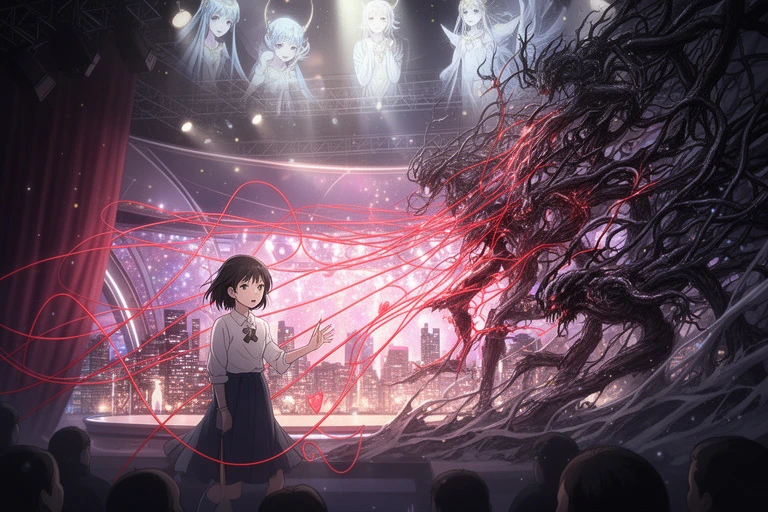

レンのAIが見せてくれた少女は、完璧な微笑みを浮かべていた。だからエナは、泣き出しそうな、それでいて怒っているような、複雑で矛盾した表情を描いた。人間だけが持つ、割り切れない感情の揺らぎ。

右手が悲鳴を上げる。それでも止めない。痛みが、絵に緊張感を与える。

六時間後、一枚の絵が完成した。

タイトルは『亡霊の証明』。

崩れかけた廃墟で、泥だらけの少女がこちらを睨みつけている。背景は書き殴ったような粗いタッチだが、少女の瞳には、画面越しでも刺さるような熱が宿っていた。

投稿ボタンを押す。いつもならつけるハッシュタグも、キャプションも付けない。ただ画像だけを放流した。

反応は、いつもより遅かった。AIによる美麗イラストの洪水に流されていくかと思われた。

しかし、十分後。通知欄が異様な動きを見せ始めた。

『拡大して見てほしい。線の震えがすごい』

『AIにはこの「痛み」は描けない』

『なんか泣けてきた。ここに魂がある』

数字としての評価よりも、言葉の一つ一つが熱を帯びていた。

その時、再びレンから着信があった。

『……負けたよ』

開口一番、レンはそう言った。

『お前の今の絵、Project Mに読み込ませてみたんだ。でも、解析不能(エラー)が出た。パラメータが複雑すぎて、再現しようとするとノイズだらけになるんだ』

「そう」

『"感情"っていう変数は、まだ計算できないみたいだ。……悪かったな、エナ。やっぱりお前はすごいよ』

エナは窓の外を見た。空が白み始めている。

AIはこれからも進化し続けるだろう。いつか、この「痛み」さえも模倣する日が来るかもしれない。

それでも、今この瞬間、この線を描いたのは私だ。その事実だけは、どんなテクノロジーも奪えない。

「レン、そのAI、使い方によっては面白いかもね。私の下塗りくらいなら任せてもいいかも」

『えっ、いいのか?』

「ただし、仕上げの魂を入れるのは私。そこは譲らない」

エナは笑った。右手の痛みはまだ引かないが、それは生きて描いている証だった。

新しい時代の風が吹いている。向かい風かもしれないが、帆を張るには十分な強さだ。

彼女はペンを握り直し、次の空白へと向かった。