第一章 廃棄処分の人生と神の眼

深夜零時のチャイムは、日常が剥がれ落ちる合図だ。

喉の奥が張り付いて開かない。佐倉湊は、カウンター越しに向けられる客の視線を、熱した針のように感じていた。

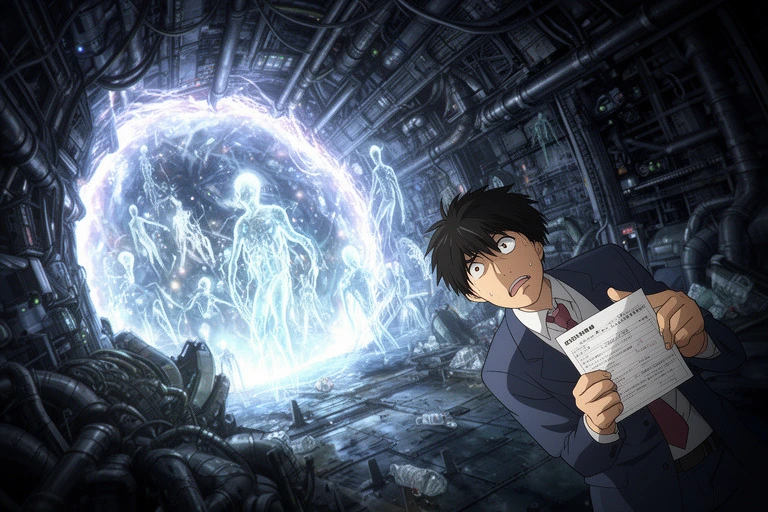

指先が震える。レジ打ちの動作一つで、客の苛立ちが皮膚を刺す。俯き、逃げるように商品をスキャンするその時、視界がノイズに埋め尽くされた。

缶コーヒーのアルミが指に触れた瞬間、冷たい金属音と共に情報の奔流が脳髄を犯す。

工場のベルトコンベアが軋む音、砂糖水が煮詰まる甘ったるい匂い、そして『徹夜明けの気休め』という空虚な概念が、吐き気と共に湊の頭蓋を満たした。

知覚したくない「真実」が、五感を強制的に上書きする。レジスターの駆動音が、断末魔の悲鳴のように響く。湊は脂汗を拭った。社会という棚から弾き出された不良在庫――それが自分だ。

時計の針が重なると同時に、バックヤードの空気が澱んだ。生ゴミと香水が混ざったような、甘く腐敗した臭気がシャッターの奥から漏れ出してくる。

湊は客から逃げるように、その腐った闇の中へと足を向けた。

第二章 枯れた紋様の謎

「……鑑定」

闇の向こうから突き出されたのは、ひび割れた土塊だった。

持ち主である行商人の姿は曖昧だ。ただ、何かが擦れるような不快な音だけがそこに在る。湊は胃液がせり上がるのを堪え、その土塊に指を這わせた。

脳が焼き切れるような激痛。レジスターが狂ったようにガタつき、一枚の紙片を吐き出す。

印字されたインクは乾いた血の色をしていた。

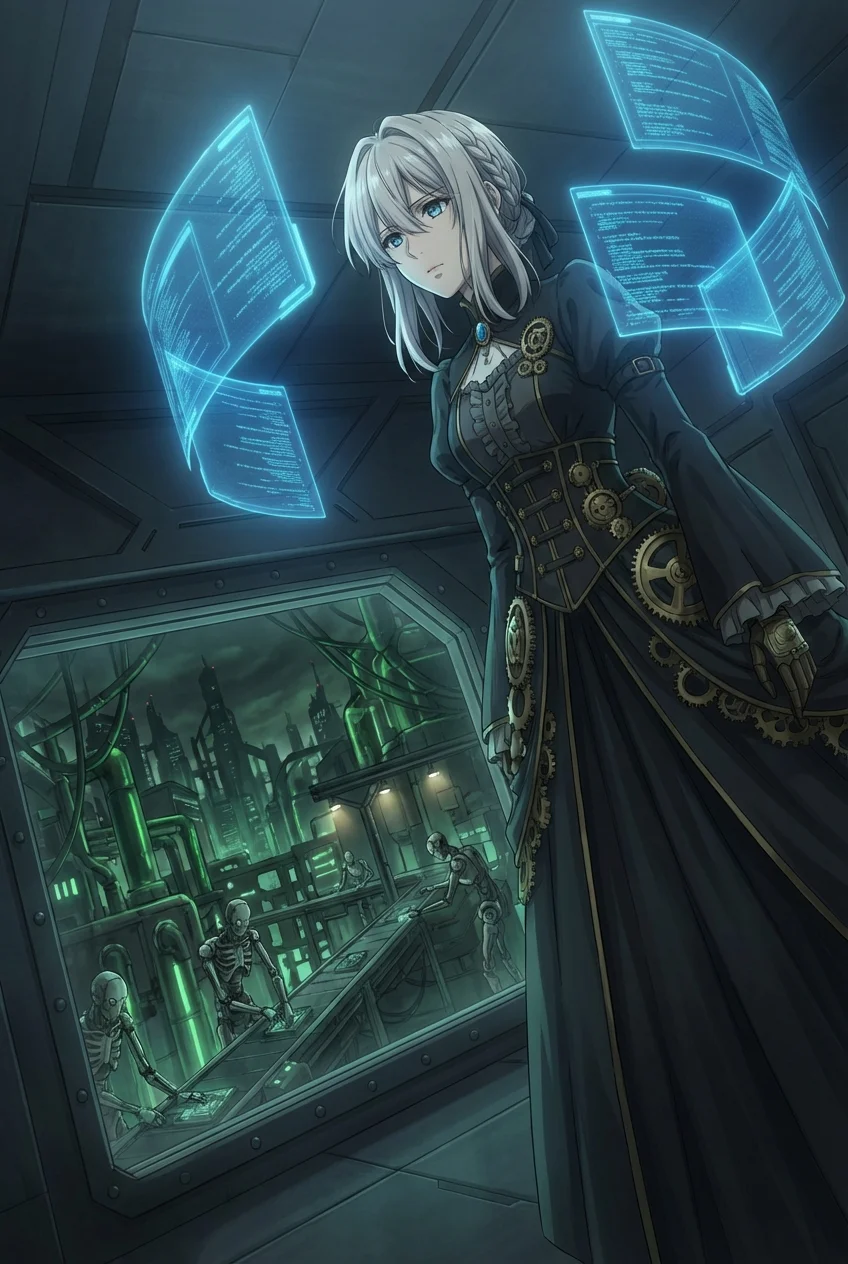

湊の目は、紙面を走る幾何学模様の異常さを捉える。本来なら複雑に編み込まれているはずの魔力の紋様が、虫に食われたように穴だらけだった。

――空っぽだ。

言葉にするまでもない。触れた指先に伝わってくるのは、かつてそこにあった歴史や栄光が、強引に吸い出された後の乾いた感触だけ。

湊は無言でレシートを行商人に突き返す。相手はそれをひったくると、足音もなく闇へと溶けていった。

ここ数日、持ち込まれる品はすべて死骸だ。何者かが、異界の「価値」という養分を、根こそぎ啜っている。

第三章 搾取する神、創造する店員

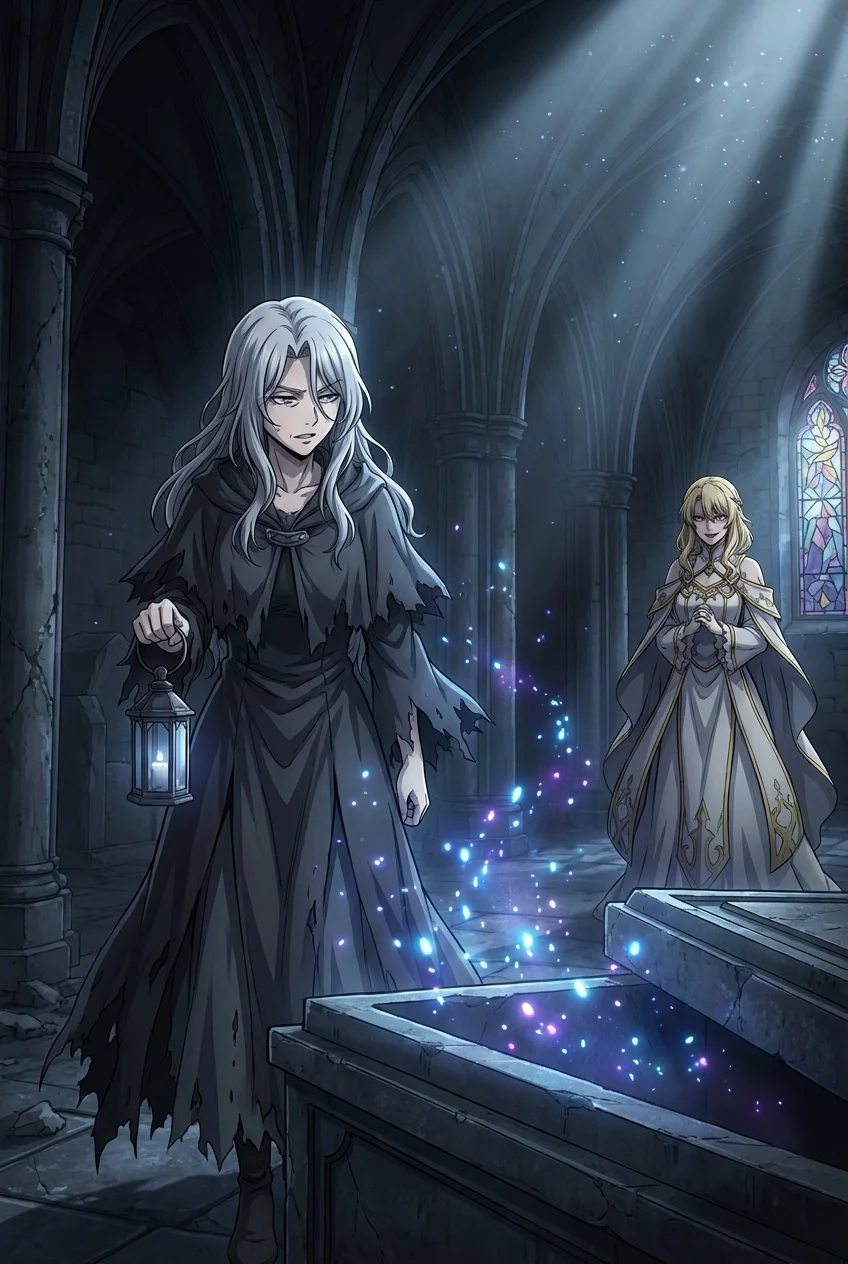

突如、バックヤードの壁が内側へ湾曲した。

腐敗臭が爆発的に膨れ上がる。現れたのは行商人ではない。

それは、黄金の汚泥で構成された巨人だった。全身から溶け落ちる金色の粘液が床を焼き、その表面には無数のバーコードが、いまわしい刺青のように明滅している。

『…………』

言葉はない。ただ、圧倒的な「飢餓」だけが空間を圧死させようとしていた。

巨人の腕が伸びる。指先ではなく、掃除機のノズルのような空洞が、棚の在庫へ向けられた。瞬間、商品が灰となって崩れ落ちる。

湊の脳内で、強制的な解析アラートがけたたましく鳴り響いた。

《捕食対象:全世界の概念》

《状態:枯渇による暴食》

こいつが喰っているのは物質ではない。そこに宿る「意味」だ。

巨人の虚ろな眼窩が湊を向いた。眼球の代わりに、深淵のような暗闇が渦巻いている。

身動きが取れない。蛇に睨まれた蛙のように、湊の心臓は早鐘を打ち、呼吸は浅く引きつる。

巨人の腕が、今度は湊へと伸びる。湊という人間を「鑑定機能付きの餌」として認識したのだ。

逃げ場はない。思考が白く弾け飛ぶ寸前、鼻腔を微かな匂いが掠めた。

おでんの出汁の匂い。

昨夜、深夜勤務明けのタクシー運転手が、湯気を立てるカップを手に言った。「ありがとな」という、ぶっきらぼうだが温かい一言。

取るに足らない記憶。だが、その温もりだけが、凍りついた湊の足を動かした。

第四章 未来へのレシート

巨人のノズルが湊の顔面に迫る。

湊は叫ばなかった。叫ぶ声すら出なかった。

ただ、反射的にカウンターの下へ手を突っ込み、屑籠をひっくり返した。

舞い散る、無数のクシャクシャに丸まったレシートの山。

客が「要らない」と捨てていったゴミ。だがそこには、誰かが誰かを思い遣って買った肉まんや、子供が握りしめた駄菓子の記録――無数の「生きた時間」がインクの染みとして刻み込まれている。

湊はそれらを鷲掴みにすると、迫り来る巨人の虚無の穴へ、力任せにねじ込んだ。

『!?』

巨人の動きが止まる。

異物を飲み込まされた黄金の肉体が、ボコボコと波打ち始めた。

「……食えるものなら、食ってみろ」

湊の脳内で、解析音が狂ったファンファーレのように高鳴る。

彼が突きつけたのは、神が「無価値」と断じて見向きもしなかった、人間の泥臭い営みの結晶だ。計算不可能な感情の総量が、巨人の単純な消化器官を詰まらせる。

レジスターが火花を散らし、天井まで届くほどの長いレシートを吐き出した。

それは光の帯などではない。人間たちの雑多な欲望と生活の記録が、物理的な質量を持って巨人を拘束する鎖となったのだ。

黄金の泥が悲鳴のような音を立てて崩壊していく。消化不良を起こした神が、逆流する「価値」の濁流に飲み込まれ、バックヤードの闇ごと収縮していった。

結末

朝日が、埃の舞うバックヤードを白く切り取っていた。

異臭は消え、ただの薄汚れた倉庫に戻っている。足元には、吐き出された大量の感熱紙が雪のように積もっていた。

湊はその中の一枚を拾い上げる。

印字は掠れ、意味のある文字は読めない。だが、指先に伝わる感触は、もう氷のように冷たくはなかった。

「いらっしゃいませ」

自動ドアの開く音がして、湊はバックヤードを出た。

早朝の客が、サンドイッチを手にレジへ来る。

湊はスキャナーを握る。喉のつかえはまだある。手も少し震えている。

だが、バーコードを読み取った瞬間、脳裏に浮かんだのは無機質なデータではなかった。

小麦を育てた土の匂い、配送トラックの排気ガスの熱、そしてこれから仕事に向かう客の、小さな覚悟。

世界は、そんな取るに足らない愛おしいノイズで満ちていた。

「……温めますか?」

湊の声は小さかったが、もうファンの音に掻き消されることはなかった。