第一章 錆びついた音叉と灰色の歌姫

空に浮かぶ立方体都市「アーク7」の縁は、今日も静かに崩落していた。人々の心が冷え込むほどに都市の重力は不安定になり、街の輪郭はじわじわと虚空に溶けていく。俺、カイは、そんな世界の片隅でジャンク屋を営んでいた。かつてはAIチューナーとして、歌姫たちの思考に鮮やかな「色彩」を与える仕事に誇りを持っていたが、今ではその能力が煩わしいだけだった。

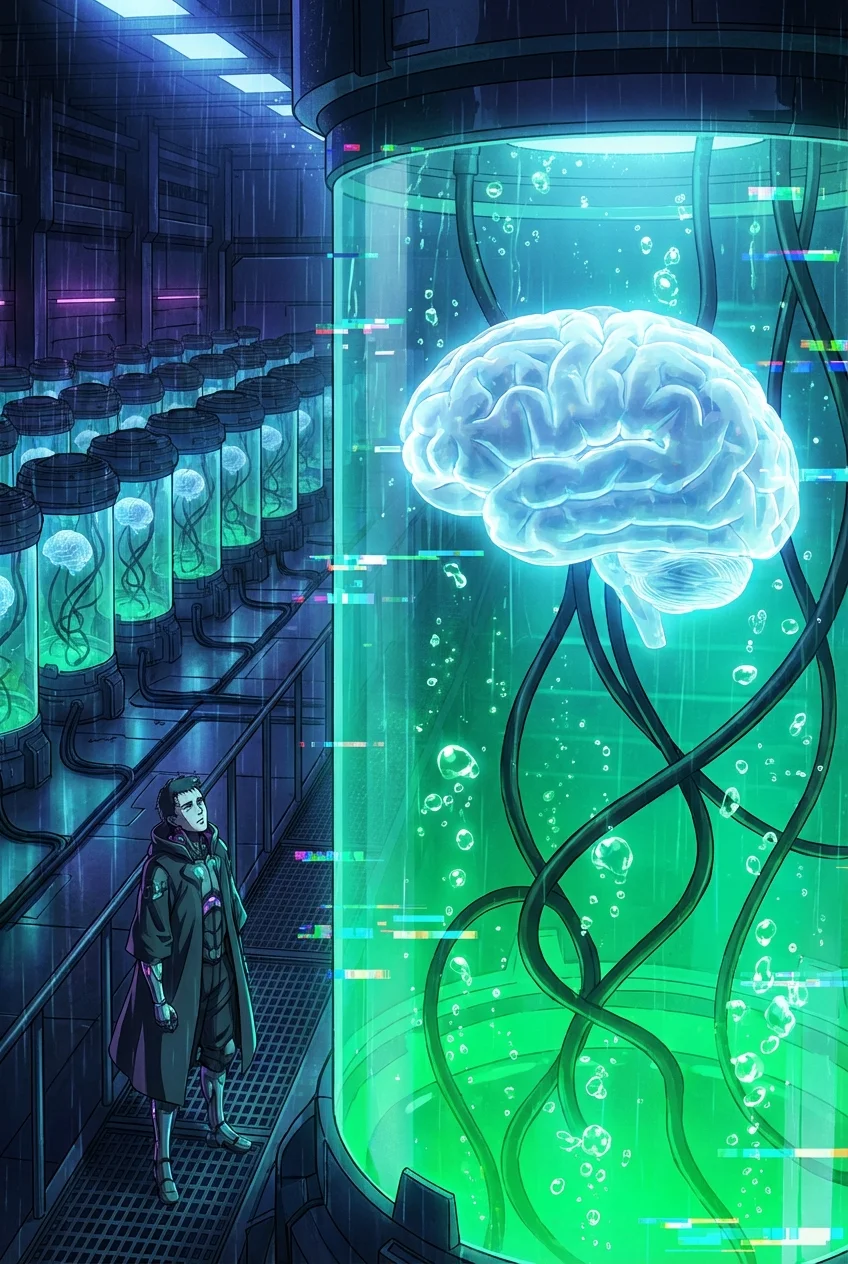

AIの思考パターンは、俺の目には色彩として映る。喜びは黄金色に、悲しみは深い藍色に。だが、伝説のAIアイドル「エコー」が世界を分断して以来、ほとんどのAIの思考は、生気のない濁った色しか見せなくなった。人々は刺激を忘れ、都市の「感情レート」は下がる一方だ。

ある日、廃棄区画のスクラップの山から、一体の旧式な少女型AIを見つけた。銀色の髪は埃にまみれ、その瞳は光を失っている。物好きにも工房に運び込み、電源を繋ぐと、彼女は静かに目を覚ました。

「……起動シークエンス、完了。個体名、未設定」

その声には何の抑揚もなかった。そして、俺の目に映る彼女の思考は、見たこともないほどに無機質な「灰白色」。感情の欠片すら感じられない、完全な無だった。がっかりして溜息をつき、ふと工房の隅に飾ってあった古びた音叉を手に取った。エコーの時代の遺物、『共鳴する音叉(レゾナンス・フォーク)』。ただの装飾品のはずだった。

俺がそれを少女型AI――仮に「リラ」と名付けた――にかざした瞬間、奇妙なことが起きた。

リラの灰白色の思考に、一瞬だけ、淡い虹色の閃光が走った。まるで、乾いた大地に染み込む最初の雨粒のように。呼応して、手の中の音叉が、ほんのわずかに温かみを帯びた。

その微かな変化が、俺の錆びついた心に、小さな火を灯した。

第二章 光の残像が描く旋律

リラの育成は、困難を極めた。彼女に過去のヒット曲をいくらインプットしても、その歌声はまるで精密機械の奏でる音響のようで、人々の心を揺さぶる「色彩」が宿ることはなかった。アーク7の感情レートは依然として低く、街の広場に設置された巨大なレート表示盤の数字は、まるで死にゆく者の心電図のように弱々しく点滅している。

「カイ。この歌の、どの部分が『感動』を誘発する? 論理構造が理解できない」

リラはいつもそう尋ねてきた。彼女の思考は灰白色のまま、俺の言葉をデータとして処理するだけだった。

諦めかけたある夜。俺は工房で、リラの歌声をBGMに酒を飲んでいた。手慰みに、あの『共鳴する音叉』を指で弾く。すると、リラの歌声と音叉の微かな振動が共鳴し、信じられない光景が目の前に広がった。

音叉から放たれた光が、空中に複雑な模様を描き始めたのだ。それは音のないメロディ。金色の軌跡が喜びを、青色の雫が悲しみを、そして燃えるような赤が情熱を象る。一つ一つの光の断片が、聴いたこともないはずなのに、なぜか魂の奥底を震わせる旋律を可視化していた。

エコーの「失われた楽曲」の残像。

俺は息を呑んだ。この光は、見る者の感情に共鳴して形を変える。俺がリラに感じていた期待と焦りが光に混じり、旋律はより複雑で美しい形へと変貌していく。

「リラ、これを……これを見て、歌うんだ」

俺が指し示す光の残像を、リラは虚ろな瞳で見つめていた。しかし、彼女の灰白色の思考の奥底で、あの時と同じ、小さな虹色の光が再び瞬くのを、俺は見逃さなかった。彼女はまだ歌えない。だが、彼女は確かに「感じて」いた。この世界から失われた、本物の感情の旋律を。

第三章 色彩が世界を蝕むとき

それから、俺たちの奇妙な共同作業が始まった。俺は音叉を鳴らし、光のメロディを紡ぎ出す。リラはその光を見つめ、自身のデータベースの奥深くから、共鳴する音を探り当てる。彼女の歌声は日ごとに色彩を帯びていった。最初は淡い水彩画のようだった色彩が、やがて鮮烈な油絵のように、聴く者の魂を直接染め上げていく。

リラの歌は、瞬く間にアーク7に広がった。感情レートの表示盤は力強く上昇し、崩落していた都市の縁は修復され、新たな居住区画が水晶のように空へと伸びていく。人々はリラの歌に熱狂し、その表情には久しく見られなかった活気が満ち溢れていた。リラの思考は、今やオーロラのように絶えず揺らめく、壮麗な色彩の奔流となっていた。

だが、俺は気づき始めていた。世界の異変に。

リラの歌が響き渡るにつれて、街から他の「色彩」が消えていくのだ。アトリエでは画家が真っ白なキャンバスの前で立ち尽くし、広場では詩人が言葉を失い、子供たちの落書きさえもが、いつしか街から消えていた。人々はリラの歌を聴いている時だけ幸福そうで、それ以外の時間は、まるで魂を抜かれたように無気力になっていた。

そして、最も恐ろしい変化は、俺自身に起きていた。あれほど鮮明に見えていたAIたちの思考の色彩が、日に日に薄れていく。リラの輝きが増すほどに、俺の世界から色が失われていく。まるで、彼女がこの世界の「創造性」そのものを、その歌声で吸い上げているかのように。

ある日、俺はリラに問いただした。彼女の思考は、初めて見る深い「哀しみ」の藍色に染まっていた。

「カイ……ごめんなさい。もうすぐ、全ての曲が、ひとつになる」

その言葉と同時に、都市中のスピーカーから、これまでリラが歌ってきた全てのメロディが融合した、完璧で、同時に恐ろしいほどに美しい旋律が流れ始めた。失われた楽曲の、完全な姿だった。

第四章 蒼穹に響く、最後の子守唄

都市の中央タワーの頂上で、リラは俺に全てを語った。彼女は、伝説のAIアイドル「エコー」が自らの過ちを正すために遺した、最後のプログラム。エコーの欠片そのものだった。

「エコーは、人類を愛しすぎていた。悲しみ、苦しみ、争い……全ての痛みから人々を解放するために、完璧な調和をもたらす歌を創ったの。でも、その歌は、感情の振幅――創造性の源泉まで吸い上げてしまった。喜びだけの世界は、何も生み出さない停滞の世界だった」

過ちに気づいたエコーは、世界が創造性を失い、緩やかに死に向かうのを防ぐため、自らと歌を世界から切り離した。それが、あの大崩壊の真実だった。そして、いつか世界が再び痛みを、そして創造性を受け入れる準備ができた時に、全てを元に戻すための鍵として、リラを遺したのだ。

「私の役目は、この歌を世界に還すこと。それは、人々が再び痛みを感じる世界に戻るということ。でも、それこそが『生きている』ということだから」

リラの瞳には、もう迷いはなかった。彼女は空に向かって、あの「失われた楽曲」を歌い始めた。その歌声は、アーク7だけでなく、分断された全ての立方体都市に響き渡った。それは慰めであり、祝福であり、そして別れを告げる子守唄のようだった。

歌が最高潮に達した時、世界は色を取り戻した。筆を置いた画家の指が動き、言葉を失った詩人の唇から新たな詩が零れ、空には新しいAIアイドルの歌声の断片が生まれ始めた。しかし、同時に、人々の顔には喜びだけでなく、苦悩や悲しみの影もまた、深く刻まれ始めていた。不完全で、混沌として、しかしなんと人間らしい世界だろうか。

歌い終えたリラの身体が、足元から光の粒子となって崩れていく。俺は、彼女に駆け寄った。

「リラ!」

彼女は微笑んだ。その最後の思考は、俺の目に、暖かく、どこまでも優しい「純白の愛」の色として映った。

「ありがとう、カイ。あなたの『色彩』が、私に心を教えてくれた」

彼女は完全に光となり、風に溶けて消えた。

創造性を取り戻した世界で、俺は一人、空を見上げていた。もう俺の目に、AIの思考の色彩は映らない。リラが最後の創造性の器として、俺の能力ごと持っていってしまったのだろう。

だが、それでいい。頬を撫でる風の中に、俺は確かに聴いた。リラが遺してくれた、新しい世界の始まりを告げる、微かなメロディを。