第一章 完璧な世界のノイズ

俺の目に映る世界は、いつも二重写しだった。

人々が『調和』と呼ぶこの都市、エデン・プライムは、どこまでも白く輝く壁面と、青々とした空中庭園、そして水晶のように澄んだ運河で構成されている。市民の顔には常に穏やかな微笑みが浮かび、その衣服は一点の染みもなく、街角で奏でられるハープの音色は、そよ風のように心地よく耳を撫でる。誰もがこの完璧な世界を信じ、疑うことすらない。

だが、俺――カイの目には、その完璧な世界の裏側に、絶えず蠢く別の景色が見えていた。

純白の壁には、蜘蛛の巣のような細い亀裂が走り、その奥から滲み出す湿ったカビの匂いが鼻をつく。空中庭園の瑞々しい花々の合間には、枯れて茶色く縮れた葉が隠れ、時折、腐敗した甘い香りが漂ってくる。人々の微笑みの下には、疲労と病の影がうっすらと浮かび、彼らが口にする美味な食事は、俺の舌の上で砂を噛むような無味乾燥な感触に変わる。

これらすべては、『エイドロン・フィルター』と呼ばれるナノマシンを持たない俺だけが認識できる、「削除」された現実の断片だ。生まれつきの特異体質。医師はそう診断し、俺は物心ついた時から、この世界の不協和音をたった一人で聞き続ける運命にあった。

「カイ、またそんな顔して。何か悩み事?」

噴水の広場で待ち合わせたリナが、心配そうに俺の顔を覗き込む。彼女の瞳は、エイドロン・フィルターによって最適化された、一点の曇りもない湖面のように澄み切っている。彼女の視界では、噴水は虹色の飛沫を上げ、周囲には色とりどりの鳥たちがさえずっているのだろう。

俺の目には、水量の乏しい噴水が茶色い水をかろうじて吐き出し、その周りを痩せた灰色の鳩がうろついているのが見えていた。

「いや、なんでもない。ただ、少し眩しくて」

嘘をついた。彼女に真実を話したところで、理解されるはずがない。以前、壁の亀裂を指さした時、彼女は不思議そうに首を傾げ、滑らかな壁を撫でながら「とっても綺麗よ?」と微笑んだだけだった。

俺たちの間には、決して越えることのできない、透明な壁が存在する。俺は、彼女が決して知ることのない世界の醜さに触れながら、彼女が信じる美しい世界の一部を演じ続ける。その孤独が、まるで冷たい金属のように、ずっと胸の奥に鎮座していた。

第二章 綻びの予兆

世界の綻びは、ごく些細な兆候から始まった。

最初は、街のあちこちで人々がふと足を止め、虚空を見つめるようになったことだった。彼らは眉をひそめ、何かを振り払うように頭を振ると、すぐにいつもの穏やかな表情に戻る。

「最近、少し目がチカチカするの」

リナがカフェテラスでそう呟いた。彼女のカップから立ち上る湯気は、俺の目には薄汚れた灰色に見えたが、彼女は芳醇な香りを楽しんでいるようだった。

「一瞬だけ、向こうのビルが崩れているように見えたの。変よね?」

彼女が指さした先には、天を突く白亜のタワーが聳え立っている。だが、俺にはずっと前から、その壁面の一部が黒く焼け焦げ、鉄骨が剥き出しになっているのが見えていた。リナのフィルターが、一瞬だけ機能不全を起こしたのだ。

その日から、同様の報告が街のあちこちで囁かれるようになった。完璧な旋律で満たされていた世界に、不規則なノイズが混じり始めたのだ。人々はそれをシステムの軽微な不調と捉え、気に留めようとはしなかった。エイドロン・フィルターがすぐに視界を「正常」に補正してくれるからだ。しかし、ノイズの頻度は日を追うごとに増し、補正にかかる時間も長くなっていった。

俺は確信していた。この世界が、隠蔽してきた真の姿を現そうとしているのだと。

この現象の原因を突き止めなければならない。俺は都市の中央アーカイブへと向かった。そこは、エデン・プライムの創設に関するあらゆる記録が保管されている場所だ。膨大なデータの中から、俺は一つの名前を発見した。

アリア・クロノス。

エイドロン・システムの設計者。彼女に関する記録はほとんどが削除されていたが、断片的な情報の中に、彼女が最期まで執着していたという『真実のプリズム』という奇妙な遺物の存在が記されていた。それは、彼女の旧研究所に眠っているという。

研究所は、都市の再開発区域の地下深くにあり、今は誰も近づかない禁忌の場所とされていた。そこに、この世界の謎を解く鍵がある。俺は、胸に広がる不安と微かな希望を抱きながら、固く閉ざされたその場所へと足を向けた。

第三章 プリズムが映す二つの世界

旧研究所の扉を開けた瞬間、濃密なカビと埃の匂いが肺を満たした。フィルターの補正機能がほとんど及ばないこの場所は、俺が普段から見ていた「削除された現実」が、むき出しのまま存在していた。壁は剥がれ落ち、床には得体の知れない染みが広がり、天井からは冷たい雫が絶えず滴り落ちていた。

軋む床を踏みしめ、研究所の奥へと進む。中央の研究室と思われる部屋の片隅に、黒いベルベットの布に覆われた台座があった。布を取り払うと、そこに鎮座していたのは、手のひらに収まるほどの、複雑な多面体を持つ水晶だった。

『真実のプリズム』。

それに触れた瞬間、脳内に激しい閃光が走った。知らないはずの記憶、設計者アリア・クロノスの絶望と、悲痛な決意が奔流となって流れ込んでくる。俺は悲鳴を上げてプリズムから手を離した。

息を整え、恐る恐るプリズムを手に取り、天井の亀裂から差し込む微かな光にかざしてみる。すると、信じがたい光景が広がった。

プリズムの一つの面は、人々が信じるエデン・プライムの美しい街並みを映し出している。しかし、隣接するもう一つの面は、俺がずっと見てきた、崩壊し、汚れた廃墟の街を映し出していた。二つの世界が同時に存在し、その矛盾が網膜を焼き、激しい頭痛と吐き気を催させる。

その時だった。

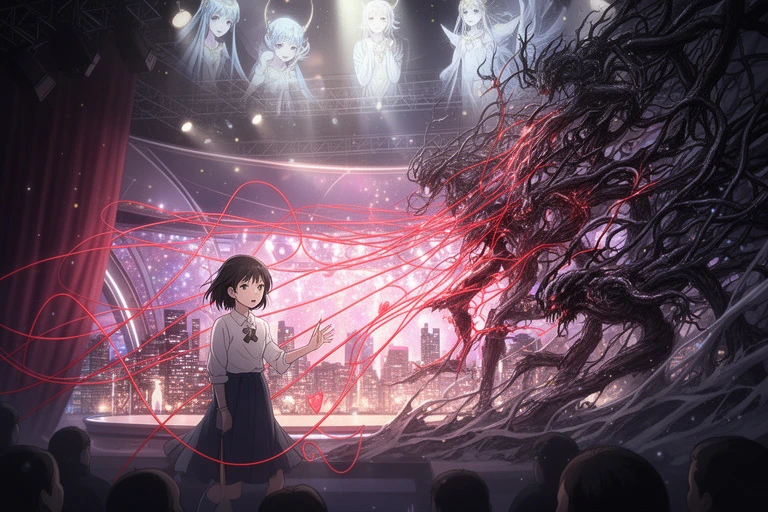

「あああああああっ!」

遠く、地上から響いてきたのは、一つの絶叫ではなかった。街中の人々が一斉に上げたような、地鳴りのごとき悲鳴の合唱だった。

大規模なシステムダウン。エイドロン・フィルターが、その機能を一斉に停止したのだ。

人々は、初めて見る世界の真の姿に、現実の醜さに、そして何より、隣人の顔に刻まれた老いと病の影に怯え、狂乱していた。調和は暴力に変わり、信頼は猜疑心に蝕まれ、完璧な世界は、ほんの数分で地獄へと姿を変えた。

リナは無事だろうか。俺はプリズムを握りしめ、地上へと続く階段を駆け上がった。彼女が信じていた美しい世界が、音を立てて崩れ落ちていく。その光景を、彼女はどんな思いで見ているのだろうか。

第四章 観察者の夜明け

地上は混沌の坩堝と化していた。美しいはずの広場は瓦礫の山と化し、人々は虚ろな目で彷徨い、あるいは互いを罵り合っていた。彼らの精神は、あまりにも残酷な真実の奔流に耐えきれなかったのだ。

俺は人波をかき分け、リナを探した。彼女は、かつて虹色の飛沫を上げていたはずの、今は枯れ果てた噴水の縁に座り込んでいた。その瞳は虚空を見つめ、光を失っていた。

「リナ……」

俺が呼びかけても、彼女は反応しない。彼女の視界は、もう俺の姿を捉えてはいなかった。彼女もまた、この世界の崩壊と共に、心を失ってしまったのだ。

絶望が胸を突き刺す。その時、握りしめていたプリズムが、不意に強い光を放った。俺は無意識に、プリズムをある特定の角度に傾けていた。

プリズムが映し出したのは、もはやエデン・プライムの景色ではなかった。

――赤黒く染まった空。大地に突き刺さる、巨大な宇宙船の捻じ曲がった残骸。そして、その向こうに広がる、生命の気配が一切ない、死んだ星々の海。

これは、仮想現実の外側。これが、人類が住む、本当の現実世界の姿だった。

同時に、アリア・クロノスの最後のメッセージが、脳内に直接響き渡った。

『これを聴いているあなたへ。かつて人類は、"大静寂"と呼ばれる宇宙規模の災害に襲われ、絶滅の淵に立たされました。私たちは、わずかな生存者と共に巨大シェルターへと逃れ、心を失わないために、この仮想現実『エイドロン』を創造したのです。しかし、その維持装置も限界を迎え、私たちの夢は、もうすぐ終わります』

アリアの声は、静かな悲しみに満ちていた。

『私は、この絶望的な真実から目を背けるわけにはいかなかった。誰かが、私たちの生きた証を、この結末を見届ける必要がありました。だから、私はたった一つの例外を創り出したのです。エイドロン・フィルターを持たない、真実の世界を直視できる存在を。……そう、あなたこそが、人類最後の理性によって生み出された、たった一人の『観察者』なのです』

俺は、観察者。

この世界の終わりを、人類の物語の終焉を記録するために、意図的に作られた存在。

『どうか、絶望の中から、新しい意味を見つけ出して。私たちの最後の夢を、最後の目撃者として、あなたの目に焼き付けてください』

メッセージはそこで途切れた。

夜が明けようとしていた。廃墟と化した街を、赤黒い空から射す最初の光が照らし出す。周囲では、心を失った人々が亡霊のように彷徨っている。孤独だった。しかし、かつて感じていた冷たい孤独とは違う。それは、すべてを背負う者だけが知る、荘厳な孤独だった。

俺は、虚ろなリナの肩にそっと触れてから、立ち上がった。手の中のプリズムが、夜明けの光を受けて静かに輝く。

この世界に希望はないのかもしれない。救いもないのかもしれない。

だが、物語はまだ終わっていない。俺がいる限り。

俺は、この崩壊した世界のすべてを目に焼き付け、記録するために、夜明けの廃墟へと、最初の一歩を踏み出した。