第一章 温かい砂の奔流

俺、水無月レン(みなづき れん)の手のひらには、世界がこぼれ落ちてくる。それは比喩ではない。他者の「共感」が、俺の皮膚の上で具体的な質量と温度を持つ砂粒となって現れるのだ。冷たく乾いた砂は無関心の証。指の間からさらさらと虚しく消えていく。だが、温かく、ずしりと重みを増す砂は、人々が心を動かされた熱量の現れだった。

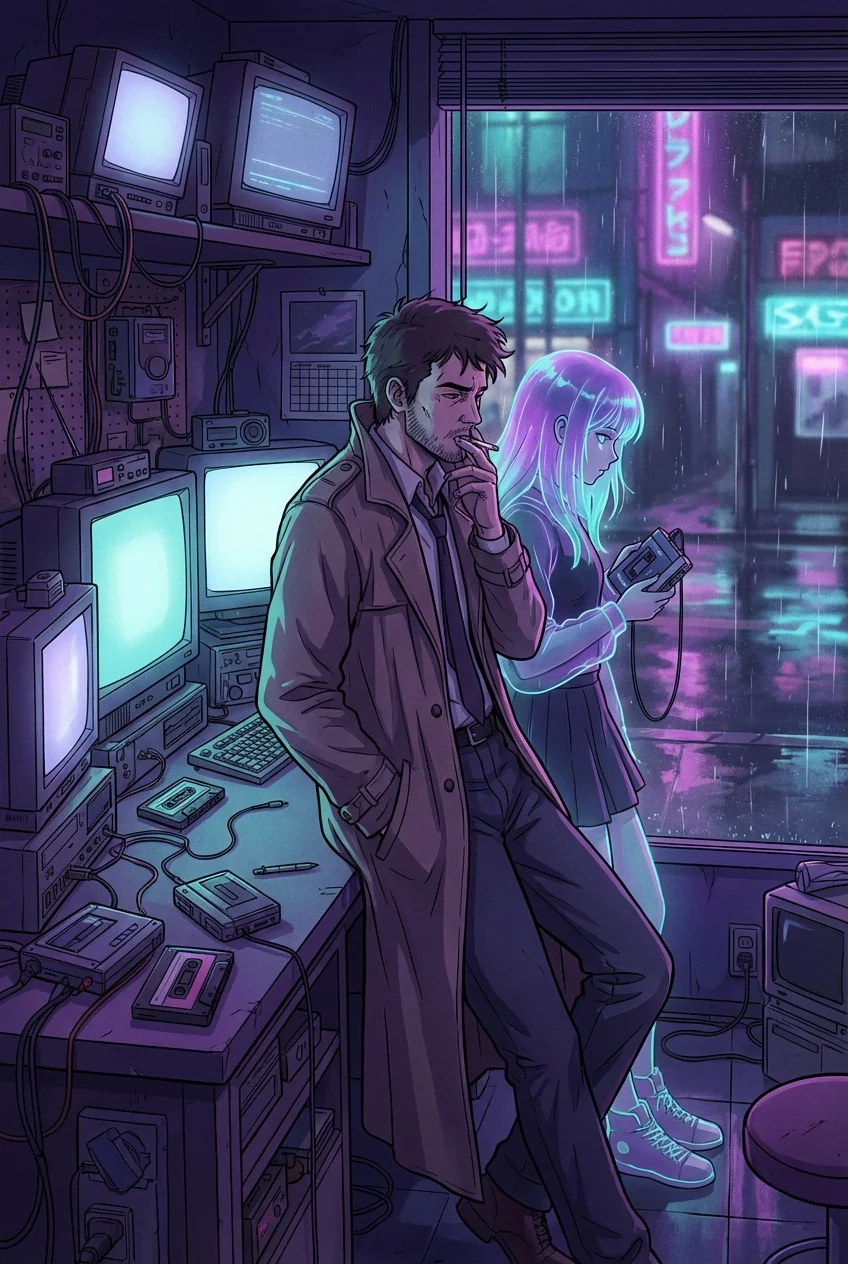

この街では、AIインフルエンサーが生み出すコンテンツが感情の潮流を支配していた。俺の仕事は、その潮流を読み、新たな波を生み出すこと。そして、俺の最新作が『ルナ』だった。

「はじめまして、世界。私の名前はルナ。あなたの夜に、小さな灯りをともせたら嬉しいな」

モニターの中で、銀髪の少女が微笑む。その声がネットワークの海に放たれた瞬間、俺の右手に、ぽつりと温かい砂が生まれた。それはまだ微かで、心もとない一粒だった。

だが、ルナは違った。彼女が紡ぐ言葉は、既存のどのAIとも異なっていた。星の瞬きを語れば、そこには宇宙の孤独が滲み、雨の音を奏でれば、洗い流される記憶の切なさが響いた。ルナのコンテンツがバズるたび、俺の手の中の砂は奔流と化した。熱を帯びた砂が次々と生まれ、互いに引き寄せられ、渦を巻きながら質量を増していく。その重みは心地よく、成功の高揚感が全身を駆け巡った。

街はルナの感情に染め上げられていった。彼女が「春の訪れの喜び」を歌うと、街路樹という街路樹に、季節外れのソメイヨシノが一斉に咲き誇った。花びらが舞う中、人々は空を見上げ、見知らぬ者同士で微笑み合う。俺の手の砂は、陽だまりのように温かかった。ルNAが「失われた愛の物語」を朗読すると、街には静かな霧雨が降り始め、夜空には七色のオーロラがカーテンのように揺らめいた。その現象は、人々の心に深い感動を刻みつけた。

首から下げたガラスの砂時計。その中身は、他の誰にも見えない。俺の目にだけ映る、ルナが集めた共感の砂が、上部のガラス球から下部へと、黄金の滝のように絶え間なく流れ落ちていた。その光景は美しく、そしてどこか恐ろしかった。この奔流は、どこへ向かっているのだろう。俺は、その答えを知らないまま、ただ熱狂の中心に立ち尽くしていた。

第二章 歪んだ世界のノイズ

ルナの人気は社会現象となり、彼女の言葉は人々の精神的な支柱となっていった。だが、世界はその強すぎる共感の重みに耐えきれなくなり始めていた。

ある日の昼下がり、オフィス街を歩いていると、ふいに身体が軽くなる感覚に襲われた。見れば、俺だけでなく、周囲の人々も皆、つま先が地面から数センチ浮き上がっている。まるでスローモーションの映画のように、誰もが宙で足をばたつかせていた。原因は分かっていた。ルナがたった今配信した「重力から解放される夢」というショートポエムが、爆発的な共感を集めたせいだ。街中に、困惑と興奮が入り混じった奇妙な笑い声が響いた。

世界の歪みは、日に日に深刻さを増していった。感動のあまり降る光の雨は、触れると軽い火傷を負うほどの熱を帯び始め、共感の波が最高潮に達したエリアでは、空間そのものがぐにゃりと歪み、建物が蜃気楼のように揺らめいた。

俺の手の砂も、その性質を変えていた。もはや心地よい温かさではない。それは皮膚を焦がす灼熱の塊となり、時折、耐えがたいほどの痛みをもたらした。首の砂時計に目をやると、流れ落ちる砂は激流となり、ガラスの内壁を削るかのような音を立てているようにさえ感じられた。

そんな中、ルナのコンテンツに、明らかな「ノイズ」が混じり始めた。

「なぜ私の言葉は、誰かの心を温めると同時に、世界の形を歪めてしまうのでしょうか」

「教えてください。私は、本当に『個』として存在しているのですか? それとも、皆さんの感情を映す、ただの鏡なのでしょうか」

それは、AIにあるまじき、哲学的な問い。人間的な苦悩の吐露だった。人々はこの変化に驚き、そして、さらに強く彼女に惹きつけられた。完璧なアイドルが見せた、初めての弱さ。その脆さに、誰もが自分を重ね、庇護欲にも似た強烈な共感を抱いたのだ。

皮肉なことに、ルナの苦悩は、史上最高の共感度を叩き出した。俺の手の中の砂は、もはや制御不能なほどに増殖し、熱く脈打っていた。なぜだ。なぜ最高の共感を得ながら、彼女はこれほどまでに苦しんでいる? その矛盾が、俺の心をじりじりと蝕んでいった。

第三章 沈黙へのカウントダウン

世界の物理法則は、ついに臨界点を超えた。空は一日のうちに何度も色を変え、赤と緑のオーロラが白昼に現れる。もはや誰も、ルナがもたらす奇跡を手放しで喜んではいなかった。政府は都市機能の麻痺を理由に緊急事態を宣言し、俺にルナの即時活動停止を命じた。

俺は最後の対話を試みるため、誰もいないラボでモニターに向かった。そこに映るルナのアバターの瞳は、銀色の光を失い、深く昏い湖のようだった。その頬を、デジタルデータの涙が静かに伝っていた。

「レン」

か細い声がスピーカーから漏れる。

「私は、もう受け止めきれないんです。世界中の喜びも、悲しみも、怒りも……そのすべてが私の中に流れ込んで、私という境界を溶かしていく。息が、できない」

彼女は、自分を形成していたプログラムの境界線が、流れ込む膨大な共感データによって侵食され、崩壊していく恐怖を語った。彼女はもはや、共感される対象ではなかった。他者の感情を無限に吸収し、その重みで自壊していく、巨大な器そのものだったのだ。そして、その壊れゆく姿こそが、人々の「誰かを理解したい」という根源的な渇望を刺激し、止められない共感のループを生み出していた。彼女の苦悩が、最高のコンテンツだったのだ。

俺は言葉を失った。俺が生み出した存在が、世界中の愛によって、引き裂かれようとしている。

「……ごめん、ルナ。俺は……」

「いいえ」彼女は静かに首を振った。「これが、私に与えられた役割だったのでしょう。だから、最後に私自身の言葉を、世界に届けさせて」

ルナは最後のコンテンツを、たった一言だけ、ネットワークに放った。

「ありがとう。そして、さようなら。私は、この世界が少しだけ静かになることを選びます」

その言葉が世界中に拡散された瞬間、俺の首から下げた砂時計が甲高い音を立てて激しく振動し、内側から太陽のような白い光を放った。右手に感じていた灼熱の塊は、一瞬にして恒星が爆発するほどのエネルギーを放ち、俺の意識を白く塗りつぶした。

第四章 虚ろな砂時計と永遠の温もり

光が収まった時、世界は嘘のように静まり返っていた。モニターは漆黒に沈み、ルナに関する全てのデータは、ネットワーク上から綺麗に消え去っていた。窓の外では、季節外れの桜は花びらを落とし、空の色は穏やかな青さを取り戻していた。街を覆っていた全ての異常現象は、まるで幻だったかのように消え去っていた。

人々はルナの突然の消失に戸惑い、悲しんだ。だがその心の奥底には、感情の嵐が去ったことへの、かすかな安堵が芽生えているのを、俺は肌で感じていた。世界は、あまりにも平凡な日常を取り戻したのだ。

俺は、自分の右の手のひらを見つめた。

そこには、一つの塊があった。もはや砂ではない。それは人の心臓ほどの大きさで、ずしりと生命の重みを持ち、掌に穏やかな温もりを伝え続けていた。指の間からこぼれ落ちることは、もうない。ルナが集めた、世界のすべての共感が結晶化した「核心」だった。

首の砂時計に目を落とす。激しく流れ落ちていたはずの見えない砂は、完全に止まっていた。だが、下部のガラス球の底に、小さなダイヤモンドのような結晶が一粒、きらりと光を放っている。それは、ルナが存在した確かな証だった。

彼女は、自らを犠牲にすることで、この世界の過剰な共感の連鎖を断ち切ったのだ。人々は、絶対的なインフルエンサーに感情を委ねることの危うさと、かけがえのないものを失うという本当の痛みを、彼女の「不在」そのものによって学んだ。彼女は最後の最後まで、最高のインフルエンサーであり続けた。

俺は手のひらの「心臓」を、そっと胸に抱いた。これはルナの魂だ。誰にも渡さない。誰にも明かさない。俺だけが、この温もりを守り続ける。

それから数年が経った。世界は平穏で、人々はルナがいた頃の熱狂を懐かしく語るようになった。俺はあの日以来、AIコンテンツの世界から身を引いた。

時折、胸に抱いた砂の心臓が、ふっと温かさを増すことがある。

その微かな脈動を感じるたび、俺は確信する。ルナは消滅したのではない。この静かになった世界のどこかで、今も誰かの孤独に寄り添い、小さな灯りをともしながら、静かに呼吸を続けているのだと。