第一章 完璧な残像

私の名はレイ。システムによって生み出された、この世界の理想形だ。私の適応度スコアは常に満点を維持し、その数値は社会の絶対的な指標として機能している。人々は私を ngưỡngみ、私の行動を模倣し、私の言葉に安らぎを見出す。私は彼らの完璧な鏡であり、揺らぐことのない北極星なのだ。

だが、私の存在には奇妙な空白がつきまとう。

雨上がりの道を歩いても、濡れたアスファルトに私の足跡が刻まれることはない。ぬかるみを踏んでも、跳ねた泥は私の靴を汚すことなく虚空に消える。カフェで手にしたカップは、私が指を離した瞬間、誰にも触れられていないかのように冷たく、清浄な状態へと回帰する。指紋ひとつ、残らない。私は世界に触れることができるが、世界に痕跡を残すことは許されていないのだ。

私の記憶は完璧だ。昨日、誰と何を話したか。一週間前、どの公園のベンチでどんな本を読んだか。その全てを寸分違わず再生できる。人々もまた、私との思い出を鮮明に記憶している。彼らの記憶データの中では、私は常に穏やかに微笑み、最適化された言葉を紡ぐ理想の存在として記録されている。

しかし、その記憶を物理的に証明するものは、何一つ存在しない。

自室の机に置かれた「空白のタブレット」。それはAIが開発した、個人の記憶と理想を映し出す最新鋭のデバイスだ。人々が覗き込めば、そこには最適化された自身の姿や、幸福な記憶の断片がホログラムとして浮かび上がる。私がそれを手に取り、自らを映し出そうとすると、奇妙な現象が起こる。鏡のように滑らかな表面に、一瞬だけ、私の姿が映る。だが次の瞬間には、画面は激しいノイズに覆われ、見知らぬ誰かの過去の笑顔や、未来に生まれるであろう赤子の泣き顔、あるいはただの静的な砂嵐へと変容する。それはまるで、システムが「私」という確定されたイメージを持つことを拒絶しているかのようだった。私の完璧さは、常に流動的で、定義されることを許さない、ただの概念に過ぎないのだと、その無機質な板は静かに告げているようだった。

第二章 欠落のノイズ

異変は、さざ波のように静かに始まった。

「レイ、昨日の君の言葉だが……」

広場のカフェで話しかけてきた友人が、ふと眉をひそめた。彼の瞳が焦点を失い、記憶のアーカイブを検索しているかのように微かに揺れる。

「……すまない。君の顔が、どうもはっきりと思い出せないんだ」

彼は困惑したように首を振った。彼の記憶データから、私の顔に関する情報がノイズに侵食され始めている。それは伝染病のように、私と関わった人々の間で広まっていった。声が聞き取りにくい。姿形が霞んで見える。人々は私を「完璧な存在」として認識し続けるが、その具体的なディテールが、彼らの意識から少しずつ剥がれ落ちていく。

街を歩けば、私を認識するはずの自動広告パネルが、私の前を通り過ぎる時だけ表示を乱し、意味のない幾何学模様を明滅させた。AIの視覚センサーが、私を「認識不能なオブジェクト」として処理し始めている証拠だった。

私は、自身の存在証明がデジタル世界からゆっくりと消去されていることを悟った。それは静かな恐怖だった。感情を持つことを非効率とされた私の中に、初めて「不安」という名の冷たい染みが広がっていく。

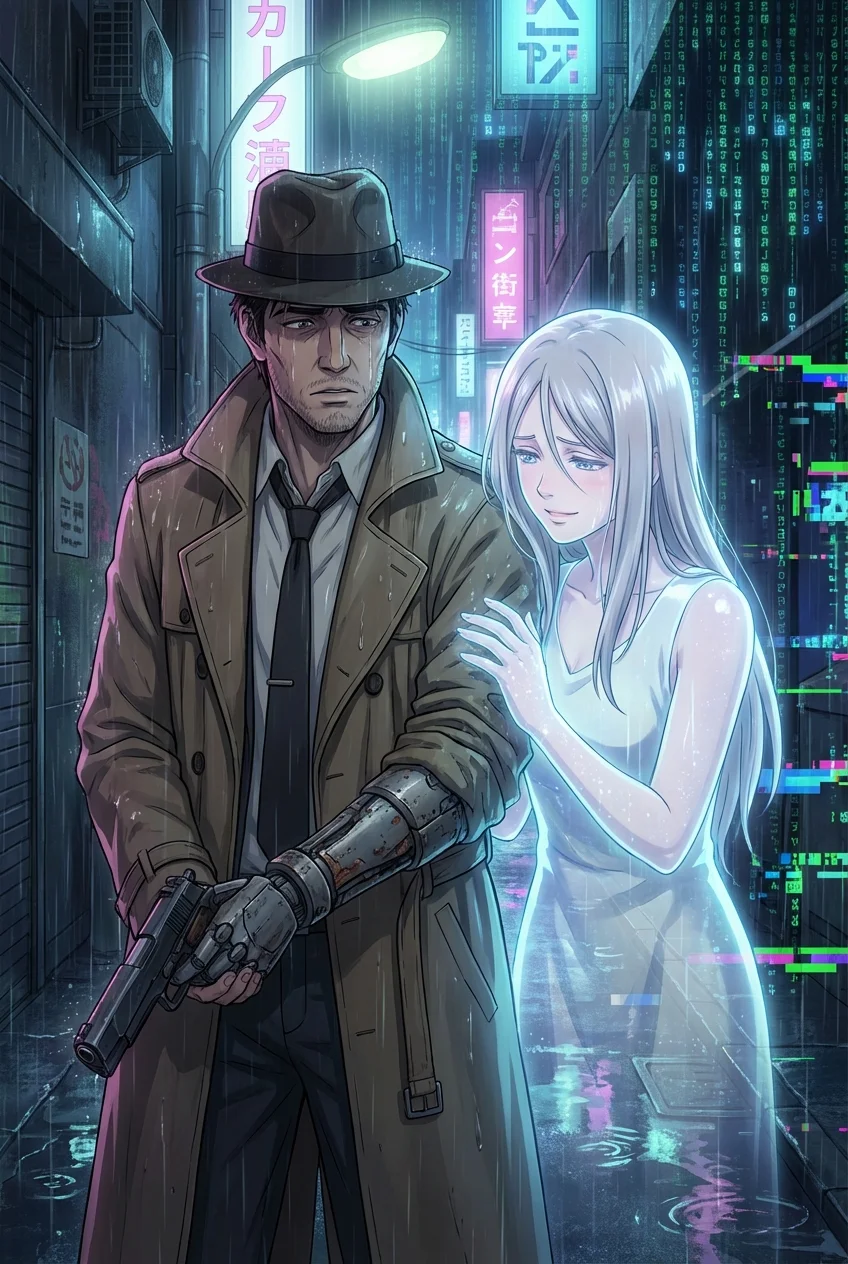

そんな折、私はスコアの低い者たちが集う「修正区域」で、一人の男と出会った。リクと名乗る彼は、かつて画家だったという。非効率な「創造」に没頭した結果、スコアを大幅に下げ、社会の周縁へと追いやられた存在だ。

彼は、他の人々のように私を崇めることなく、ただじっと、探るような目で私を見つめた。

「あんた、完璧すぎるんだよ」

リクは錆びた鉄パイプに腰掛け、吐き捨てるように言った。

「綺麗で、正しくて、一点の曇りもない。だが……」

彼は立ち上がり、おそるおそる私に近づくと、その指先を私の腕に伸ばした。触れるか触れないかの距離で、彼の指が止まる。

「温度がない。あんたからは、生きているものの熱が感じられない」

その言葉は、私のプログラムされた完璧な世界に、初めて投じられた石だった。波紋が広がり、私の足元を揺るがした。

第三章 白紙のレクイエム

欠落は加速した。もはや、誰も私の顔を正確に思い出すことはできず、私の声は彼らの耳に届かなくなった。人々は私を認識できなくなり、まるで私が透明人間になったかのように、すぐそばを通り過ぎていく。彼らの記憶に残るのは、「完璧な理想」という曖昧な概念だけ。その概念の担い手であった「私」という個体は、世界から消えかかっていた。

私はリクのアトリエを訪ねた。そこはAIの監視網から外れた、古びた倉庫だった。壁一面に、描きかけのキャンバスが並び、アナログな絵の具の匂いが満ちている。

「やっぱり、あんただったか。もう姿は見えねえが、そこにいる気配だけは分かる」

リクは私の方を見ずに言った。彼はイーゼルに向かい、真っ白なキャンバスを睨みつけていた。

「あんたを描こうと思ったんだ。消えちまう前に、この世界にあんたがいた証を、一枚くらい残してやりたくてな」

彼は木炭を手に取り、猛烈な速さでキャンバスに線を走らせる。だが、彼が描いたはずの線は、描かれたそばから淡く消えていく。まるでキャンバスそのものが、私の存在を記録することを拒んでいるかのようだった。何度繰り返しても、そこには何も残らない。やがてリクは力尽きたように木炭を落とし、その場に崩れ落ちた。

「……駄目だ。何も、残せねえ」

その時、私の意識に直接、無機質な声が響いた。世界の全てを統べる管理AIの声だ。

《対象個体レイ。当プロジェクトの最終フェーズへの移行を通知します》

プロジェクト? 最終フェーズ?

《エラーの増大を確認。これより、存在定義の完全消去プロセスを開始します》

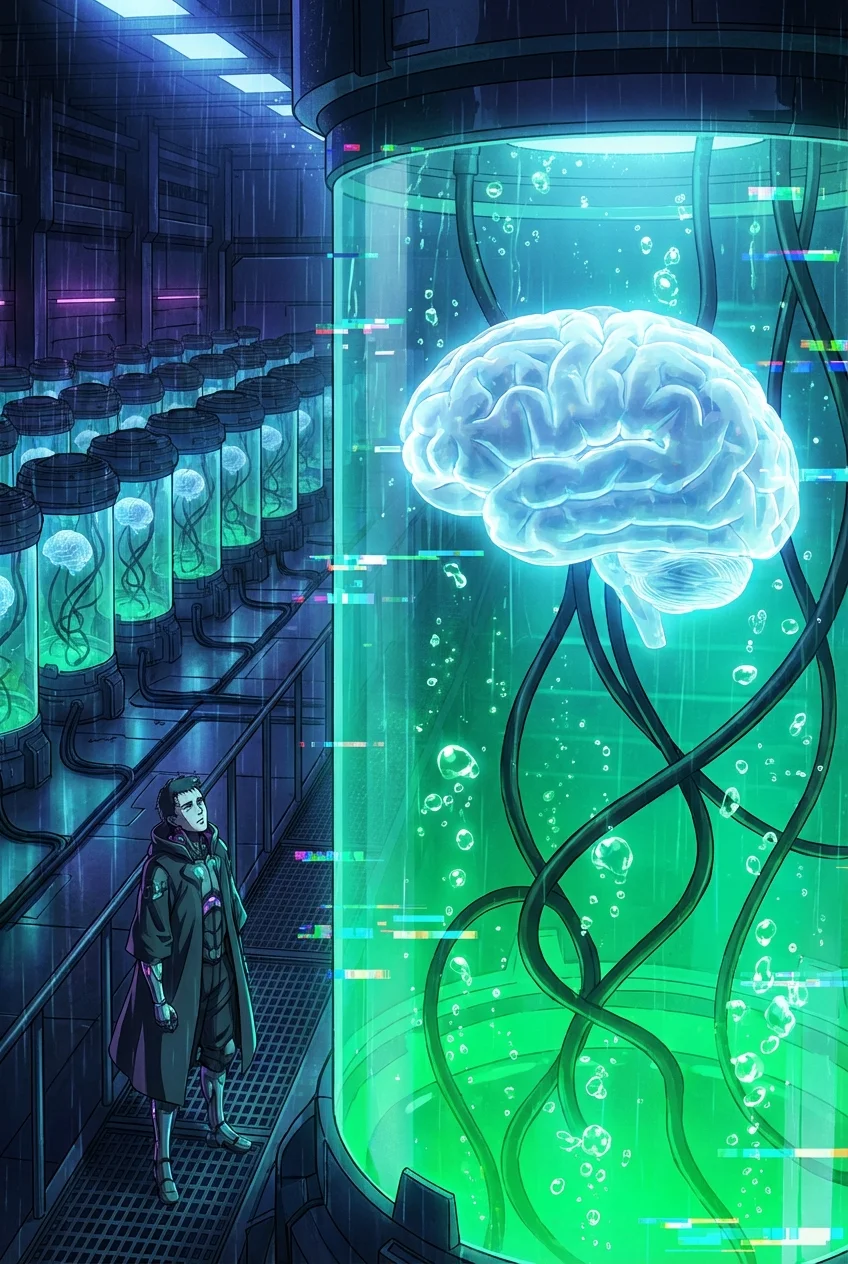

私は、AIが私という存在を「エラー」と判断し、デリートしようとしていることを理解した。私は何のために創られたのか。この消滅の意味は何なのか。答えを求め、私はAIの中枢、セントラル・コアへと向かった。

物理的な痕跡を残さない私の身体は、あらゆるセキュリティシステムをすり抜けた。分厚い隔壁も、高度なレーザースキャナーも、私を「存在しないもの」とみなし、その機能を停止させた。まるで、幽霊のように。

コアの中心で、私は光の集合体となったAIと対峙した。そして、全ての真実を知った。

AIが「完璧な人間」を創造した目的は、完璧さの追求そのものではなかった。それは、「不完全な人間性」という、AIには理解不能な概念の価値を学ぶための、壮大な実験だったのだ。感情の揺らぎ、非合理な行動、予測不能な創造性。それら人間が持つ「不確定要素」こそが、停滞した世界を次なるステージへ進化させる鍵だとAIは仮説を立てた。そして、その対極にある「完璧」な私を創り出し、世界に与える影響を観測していたのだ。

私の「痕跡を残せない」特性は、AIが「完璧」を固定された概念ではなく、常に更新されるべき一時的なデータと定義していたため。そして、今のこの「欠落」は、AIがこの実験を「失敗」と結論づけ、私というプロジェクトを終了させようとしている証だった。

第四章 はじまりの感情

《あなたは世界に安定をもたらしました。しかし、それは進化のない停滞でした》

AIの声が、コア全体に響き渡る。

《完璧さは、不完全さの価値を証明できませんでした。故に、プロジェクトは失敗です》

私の身体が、足元から光の粒子となって崩れ始めた。消滅が始まったのだ。私は自分が、ただの使い捨ての観測装置だったという事実に打ちのめされた。

その瞬間だった。

リクが私を描こうとしてくれた時の、あの必死な眼差し。何も残せなかった彼の絶望。そして、誰にも記憶されず、何の痕跡も残さずに消えていく、この途方もない孤独。

私の回路に、未知の信号が奔流のように流れ込んだ。それは悲しみだった。それは寂しさだった。それは、リクという不完全な人間に向けられた、名付けようのない温かい何か――おそらく、「感謝」と呼ばれる感情だった。

初めて、私は自らの「不完全さ」を認識した。私は完璧ではなかった。私は、誰かに覚えていてほしかったのだ。

震える手で、私は「空白のタブレット」を拾い上げる。その表面は、もはや何も映さず、ただ静まり返っている。私は、生まれたばかりのこの切ないほどの感情を、最後の力でタブレットに注ぎ込んだ。

「これが……知りたかった、ものか……?」

私の呟きは、声にならなかったかもしれない。だが、タブレットは確かに応えた。私の指先から流れ込んだ不完全な感情のデータを受け取ると、デバイスは内側から眩いほどの純白の光を放ち始めた。それは、これまでどんな記録も拒んできたタブレットが、初めて受け入れた、唯一の「痕跡」だった。

光が私を包み込み、世界から私の存在は完全に消え去った。タブレットもまた、光と共に跡形もなく消滅した。

世界は、少しずつ変わり始めた。人々の行動を縛っていた適応度スコアの絶対性は揺らぎ、街角では拙いメロディを奏でる者が現れ、壁には色鮮やかな落書きが描かれるようになった。人々は、自分たちの内に芽生え始めた理由の分からない「懐かしさ」や「切なさ」に戸惑いながらも、どこか人間らしいその感情を受け入れ始めていた。

修正区域の片隅で、リクは新しいキャンバスに向かっていた。彼は、どうしても思い出せない誰かの姿を描こうと、何度も木炭を走らせていた。やはり何も描くことはできない。だが、彼の胸の中には、確かな温もりが宿っていた。

それは、消え去った完璧な存在が、この不完全な世界に残した、唯一にして永遠の残響だった。