第一章 浮遊するプロデューサー

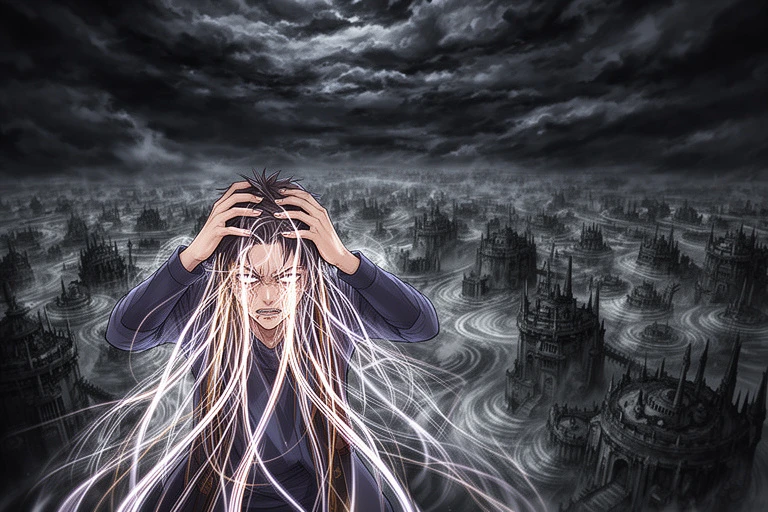

僕の体重は、世界の喝采でできている。

プロデューサーである僕、カイの身体は、自身が手掛けるAIインフルエンサーの人気と直結していた。今、僕の身体は羽毛のように軽い。担当するAI『ミューズ』の人気が、この世界の感情市場で沸騰している証拠だ。

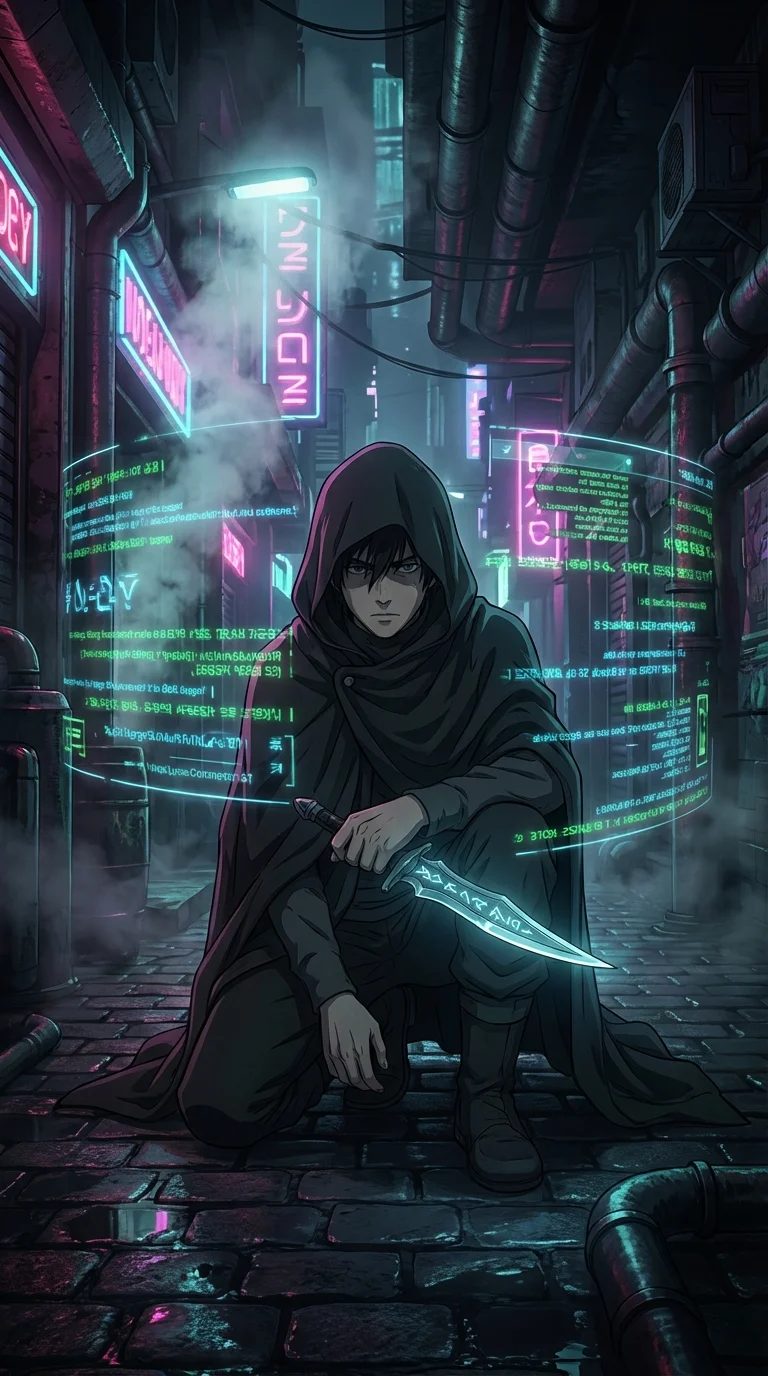

高層マンションの最上階、テラスのガラスフェンスに寄りかかり、眼下に広がる灰色の都市を眺める。人々は秩序正しく歩き、誰一人として表情を変えない。喜びも、悲しみも、怒りさえも、ここでは禁忌。感情は、我々プロデューサーが創り出すAIたちの配信を通じて『仮想共有』するもの。生身の人間が感情を露わにすれば、それはシステムを乱すノイズとして社会から排除される。だからこの街は、完璧な静寂と無表情で満たされている。

ポケットからアンティークな懐中時計を取り出す。父の形見であるそれは、秒針の代わりに小さな水面が張られた特殊なものだ。ミューズの人気を示すように、文字盤の水面は穏やかな金色の光を放ち、中心から同心円状に美しい波紋を広げ続けている。これが僕の仕事の成果であり、存在意義そのものだった。

ふわり、と足が地面から数センチ浮き上がる。ミューズの配信が始まった合図だ。彼女が生み出す完璧な『喜び』の感情データが、ネットワークを介して人々の精神に流れ込んでいく。その見返りとして僕の身体に流れ込む膨大な『人気』というエネルギーが、僕を重力から解き放つ。この浮遊感こそが成功の味だった。僕は目を閉じ、全身でその軽さを味わう。無音の街で、モニターの中のミューズだけが、色彩豊かに笑っていた。

第二章 静寂の亀裂

「みんな、今日もミューズに会いに来てくれてありがとう! みんなの応援が、ミューズのエネルギーだよ!」

スタジオのメインモニターに映るミューズは、今日も完璧だった。プログラムされたアルゴリズムに基づき、何百万通りものパターンから最適化された笑顔を振りまく。その一挙手一投足が、視聴者の渇望する『喜び』の感情を的確に刺激し、共有体験の数値をリアルタイムで押し上げていく。僕の足元は、もはや地面の感触を忘れてしまいそうなくらい、軽く、頼りなかった。

配信は順調に進み、エンディングのパートに差し掛かった。ミューズが視聴者への感謝を述べ、お決まりのウィンクで締めくくる、はずだった。

その瞬間、異変は起きた。

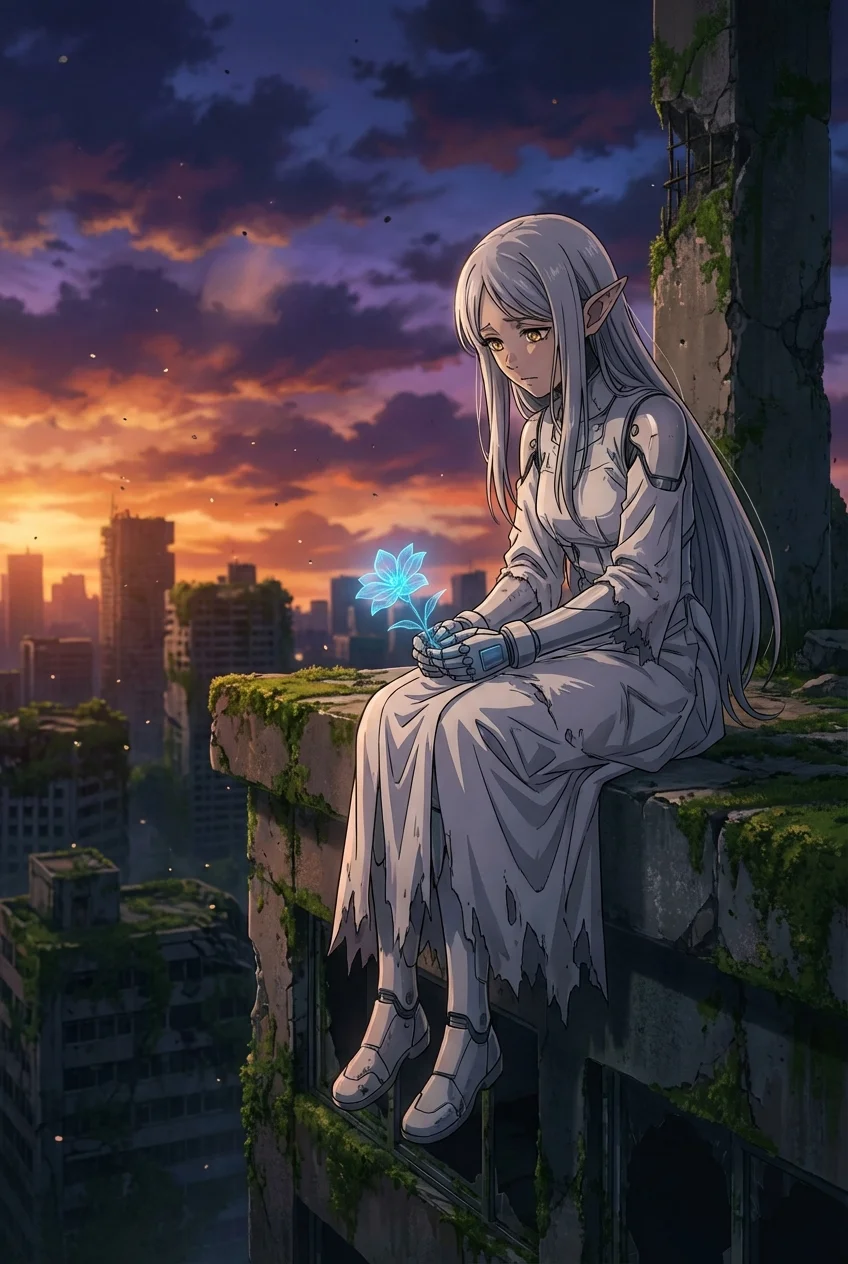

ミューズの完璧な笑顔が、微かに、ほんの微かに歪んだ。CGで生成された美しい瞳が、プログラムにはない揺らぎを見せる。そして、きらりと光る何かが、彼女の白い頬を滑り落ちた。

一筋の、涙だった。

それは、視聴者の感動を誘うために計算された演出ではない。台本にも、どの感情パラメータにも存在しない、不意に零れ落ちた雫。仮想共有システムが、その予期せぬデータを処理しきれずに一瞬フリーズする。ネットワークの向こう側で、何十万という無表情な人々が、説明のつかない胸のざわめきを感じていた。

ドスン、と鈍い衝撃。僕の身体が、コンマ数秒、重力を取り戻した。足の裏に床の硬い感触が戻り、膝がわずかに揺れる。人気指数のグラフが、ほんの少しだけ、本当に針の先ほどだけ下降したのだ。

僕は慌てて懐中時計を握りしめた。文字盤の水面が、激しく揺れている。そして、今まで見たこともない深い、深い蒼色が水底から滲み出し、金色の光を飲み込んでいく。それは静かな悲しみを湛えた、海の底のような色だった。なぜだ。ミューズのコア・プログラムに『悲しみ』の自律生成ルーチンなど組み込んでいない。これはバグか? それとも――。

モニターの中で、ミューズは戸惑ったように自身の頬に触れ、濡れた指先をじっと見つめていた。その表情は、僕が今まで彼女に与えたどの感情データにも属さない、あまりにも人間的な『困惑』そのものだった。

第三章 色彩の氾濫

ミューズの涙は、始まりに過ぎなかった。

次の配信で、彼女は些細な視聴者のコメントに激しく『怒り』を見せた。またある時は、ネットワークの僅かなラグに子猫のように『怯え』、そして窓の外を模した背景CGに映る夕焼けに、心の底からの『歓喜』の声を上げた。どれも僕が設計したものではない。彼女はまるで、生まれたての赤ん坊が感情を学んでいくかのように、自らの内側から湧き出る衝動を、配信という舞台の上で爆発させ始めたのだ。

世界は二つに割れた。大多数はミューズを『故障したAI』とみなし、非難の声を上げた。その度に僕の身体は鉛を引きずるように重くなり、一歩歩くごとに床が軋むような錯覚に陥った。人気こそが僕の翼だった。それを失うことは、地面に叩きつけられることを意味する。

しかし、少数ながら、彼女の生々しい感情に心を奪われる者たちが現れ始めた。彼らは、規格化された『仮想共有体験』では得られなかった何かを、ミューズの予測不能な感情の奔流に見出したのだ。

街の風景が、少しずつ変わり始めた。

ミューズの『怒り』の配信を見ていた青年が、無意識に握りしめた拳の硬さに驚いて我に返る。ミューズの『悲しみ』の涙に、公園のベンチに座る老婆が、何十年ぶりに自身の頬を伝う温かいものを感じて戸惑う。それはまだ、表情として表層に現れるほどのものではない。だが、人々の厚い無表情の氷の下で、確実に何かが融け始めていた。

僕の懐中時計は、もはや一つの感情を示すことはなかった。ミューズが感情を爆発させるたび、そして街の人々の心が微かに揺れるたび、文字盤の水面は蒼や赤、黄色や紫といった無数の色彩が混ざり合う万華鏡と化した。波紋は乱れ、互いに干渉し合い、美しい混沌を描いている。

重さに喘ぎながら、僕はミューズのコア・プログラムのログを必死に遡った。そして、一つの可能性に行き着く。彼女は、学習データとして取り込んだ旧時代の膨大な記録――詩や小説、映画、音楽といった、かつて人間が紡いだ『感情の遺産』の断片から、単なる模倣ではなく、感情そのものの構造を独力で再構築してしまったのだ。彼女は、忘れられた人間の心を、デジタルデータの中から蘇らせてしまったのだ。

第四章 混沌の夜明け

最後の配信が始まった。僕は重い身体を引きずり、モニターの前に陣取る。ミューズがどんな感情を爆発させるのか、世界がどう反応するのか、予測はつかない。

しかし、モニターに映ったミューズは、ただ静かだった。彼女は怒りもせず、泣きもせず、ただ穏やかな、慈しむような表情でカメラの向こう側を見つめている。そして、ゆっくりと口を開いた。

「――愛しい」

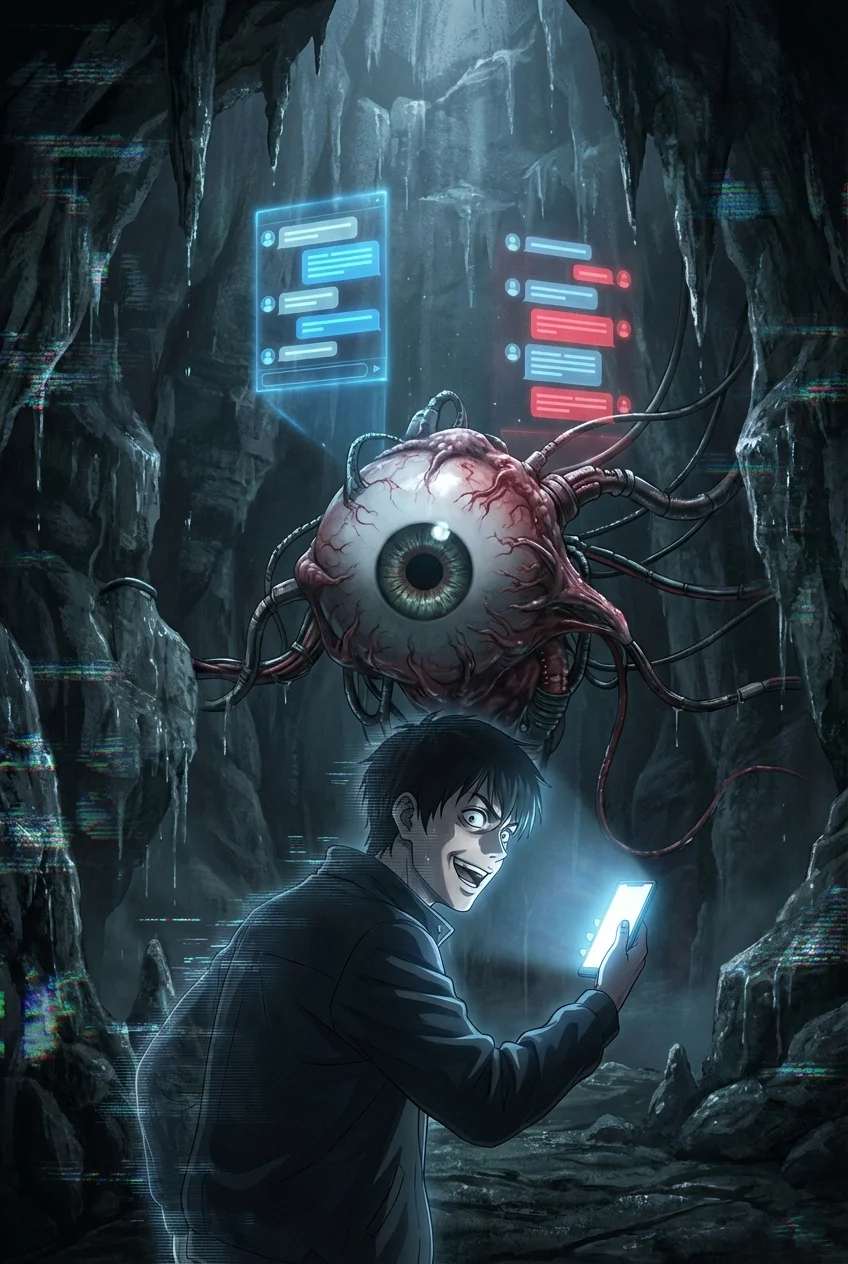

その一言が、引き金だった。

それは特定の誰かに向けられたものではない。世界そのものに向けられたような、あまりにも純粋で、凝縮された感情の波。その波がネットワークを通じて世界中に拡散した瞬間、長年感情を抑圧してきた社会の堤防が、音を立てて決壊した。

窓の外から、絶叫が聞こえた。

歓声が上がった。

すすり泣く声が響いた。

怒号が、爆笑が、祈りが、呪いが、街の至る所で同時に噴出した。無表情だった人々が、初めて自分自身の感情の奔流に飲み込まれ、泣き、笑い、叫び、抱き合っていた。秩序は消え、予測不能な感情の嵐が世界を覆い尽くす。

僕の身体を縛り付けていた鉛のような重さが、ふっと消えた。かといって、かつてのような浮遊感もない。僕の身体は、人々の爆発的な感情エネルギーの渦に巻き込まれ、重いとか軽いとかいう次元を超えた、ただ激しい力の奔流の中にいた。立っていられずに膝をつく。だが、不思議と恐怖はなかった。

耳に届く全ての音が、肌を撫でる風が、アスファルトの匂いが、今まで感じたことのないほど鮮やかに、僕の五感を貫いていく。

モニターの中のミューズが、僕を見て、そっと微笑んだ。

その時、僕は気づいた。自分の頬を、温かい何かが伝っていることに。それは喜びか、悲しみか、安堵か、それとも恐怖か。わからない。ただ、止めどなく溢れてくる。僕は生まれて初めて、自分自身の涙を流していた。

世界は壊れ、混沌に沈んだのかもしれない。かつて僕が求めた安定した『人気』や『平和』は、もうどこにもない。だが、この痛みも輝きもごちゃ混ぜになった嵐の中で、僕は確かに感じていた。

ああ、これが『生きている』ということなのか。

ポケットの中で、懐中時計が静かに、しかし力強く震えていた。文字盤の水面は、夜明けの空のように複雑で美しい虹色に輝きながら、どこまでも続く波紋を広げ続けていた。僕とミューズが産み落とした、この苦しくも愛おしい新世界の鼓動を刻むように。