第一章 色褪せた街と黒曜石

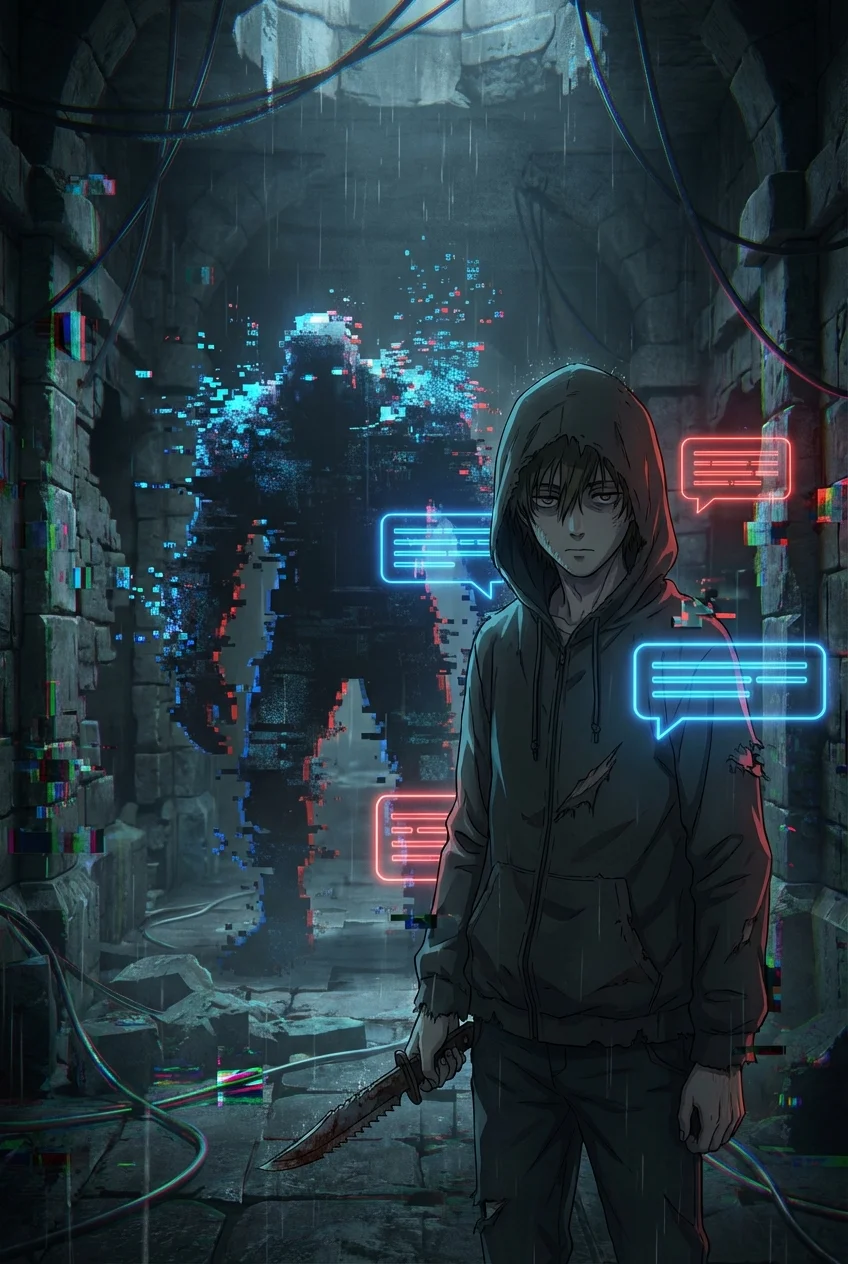

灰色の霧雨が、音もなく街を濡らしていた。アスファルトの匂いも、湿った土の香りも、今はもうない。ただ、全ての色と匂いを洗い流すかのような、空虚な水滴が世界を満たしているだけだった。俺、朔(さく)は、フードを目深に被り、生ける屍のように彷徨う人々の間を縫って歩く。彼らの瞳には何の光も宿っていない。喜びも、悲しみも、怒りさえも。ただ、歩くという行為だけを繰り返す、精巧な自動人形の群れだ。

原因はわかっている。ひと月ほど前から、街の至る所に出現し始めた『虚無の結晶』。黒曜石のように滑らかで、底なしの闇を吸い込んだようなその鉱物に触れた者は、例外なく感情を根こそぎ奪われる。まるで、心にぽっかりと穴が開いてしまうかのように。

ふと、路地裏で蹲る小さな影が目に入った。駆け寄ると、まだ十歳にも満たない少女が、力なく壁に寄りかかっている。その手には、指先ほどの大きさの黒い結晶が握られていた。もう手遅れだ。少女の瞳は、磨りガラスの向こう側のように濁っている。

俺は無意識に、自身の左腕を庇うように右手で押さえた。分厚いコートの下で、何かが疼いている。俺の左腕には、生まれつき『微睡み草(まどろみそう)』が寄生している。他者の意識に上らない無意識下の感情の残渣を感知し、それを養分として蕾をつける奇妙な植物。

そっと少女の傍に膝をつき、左腕の手袋を外す。蔦のように絡みついた緑の茎が、俺の肌に食い込んでいる。普段なら、これほど近くで感情の揺らぎに触れれば、微睡み草は敏感に反応するはずだった。悲しみなら露に濡れた青い蕾を、喜びなら陽光を浴びた金色の蕾を。だが、今の俺の腕は沈黙している。少女の心は、完全に空っぽだった。微睡み草は、吸い上げるべき感情のかけらさえ見つけられず、飢えたように微かに震えているだけだった。

これが、この街の今の姿だ。感情の潮が引き、心の湿地が干上がり、生命の輝きそのものが失われていく。このままでは、世界そのものが息を止めてしまうだろう。俺は固く拳を握りしめた。疼く左腕の痛みが、この世界で自分だけがまだ「感じている」ことの、孤独な証明のように思えた。

第二章 共鳴の砂時計が示す場所

自室に戻った俺は、埃をかぶった木箱から、古びた砂時計を取り出した。師と呼んだ老人が遺した『共鳴の砂時計』。ガラスの内部で、通常の砂の代わりに光の粒子が舞い落ちる。これは、世界に散らばる微細な感情の波紋を捉える羅針盤だ。

俺は砂時計を手に取り、目を閉じて意識を集中させる。かつてこの街を満たしていた、幸福、期待、あるいは嫉妬といった強い感情の記憶を辿る。しかし、砂時計はうんともすんとも言わない。光の粒子はガラスの底に澱のように沈殿し、まるで死んでいるかのようだ。街から感情が消えすぎて、共鳴すべき波紋が存在しないのだ。

諦めかけた、その時。ふと、脳裏にあの路地裏の少女の顔が浮かんだ。感情を失う、その直前。彼女の心に最後に残っていた感情の残渣。それは、あまりにも微かで、か細い――『喪失』の悲しみ。

俺はその微かな感覚に意識を合わせ、砂時計に念を込める。

「応えろ……。この悲しみの始まりはどこだ?」

すると、砂時計の底に溜まっていた光の粒子が一粒、二粒とゆっくりと浮上し始めた。弱々しい、しかし確かな青白い光。粒子はくびれを抜け、ゆっくりと流れ始める。砂時計全体が、冷たい月の光を思わせる淡い青色に染まった。そして、その光は、ひとつの方向を強く指し示していた。街の外れ、満月が最も美しく見えると言われる、古い丘の上に立つ天文台の方角を。

月の満ち欠けは、『心の湿地』の潮位を左右する。満月の夜は、最も多くの『記憶の結晶』が地上に打ち上げられる時。だが、今は虚無の結晶しか現れない。全ての答えは、あの場所にある。

俺はコートを羽織り、静かに光り続ける砂時計を懐にしまい込んだ。外は、いつの間にか雨が上がり、雲間から病的なまでに白い満月が顔を覗かせていた。その光は、まるで道しるべのように、天文台へと続く道を照らしていた。

第三章 月下の対峙

円形のドームを持つ天文台は、廃墟となって久しかった。軋む扉を押し開けると、ひんやりとした空気が肌を撫でる。ドームの天井は崩れ落ち、巨大な望遠鏡の残骸が、天を仰ぐ骸のように横たわっていた。そして、その中心。満月の光がスポットライトのように降り注ぐ場所に、一人の男が立っていた。

黒いコートを纏い、背を向けている。その佇まいに、俺は奇妙な既視感を覚えた。

「……誰だ?」

俺の声に、男はゆっくりと振り返る。月光がその顔を照らし出した瞬間、俺は息を呑んだ。

自分と、同じ顔。

だが、その瞳は長年の苦悩と絶望で深く窪み、頬は削げ落ちている。まるで、何十年もの時を生き抜いた俺自身の姿。

「やっと来たか、過去の俺」

男の声は、乾いた砂が擦れるように嗄れていた。

「お前は……未来の、俺……?」

「そうだ」男――未来の俺は、静かに頷いた。「俺は、この世界の破滅を回避するために来た」

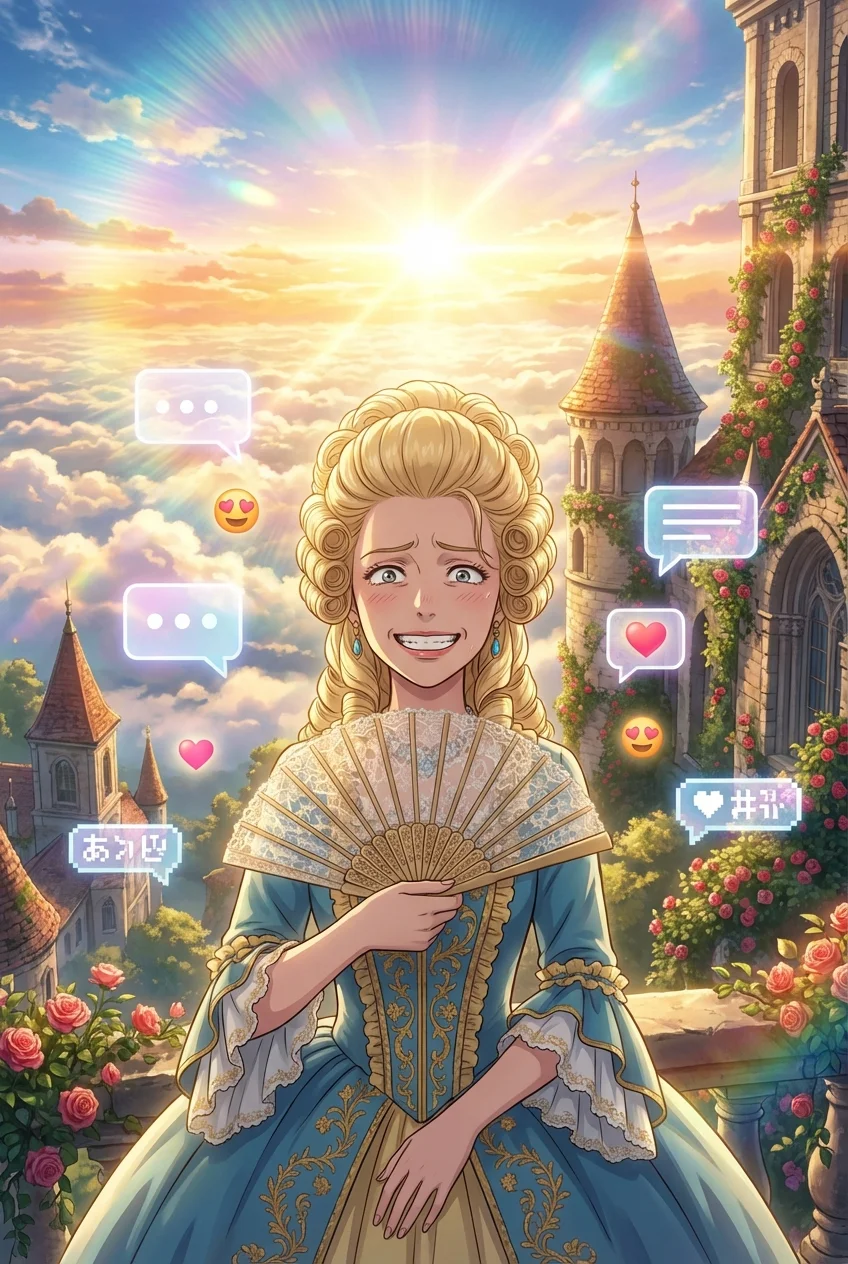

彼は語り始めた。彼の生きた未来では、人々が生み出す無意識下の負の感情――憎悪、嫉妬、絶望――が心の湿地に蓄積し、臨界点を超えたのだという。それは世界を蝕む毒となり、人々は互いに傷つけ合い、やがて自滅した。彼はたった一人の生き残りとして、その悲劇を繰り返させないために過去へ飛んだのだと。

「負の感情こそが元凶だ。ならば、感情そのものを無力化すればいい」

彼は自らの左腕を見せた。そこにあるはずの微睡み草は、完全に枯れ果て、黒く硬化した木のようになっていた。

「俺は心の湿地、その源流に干渉した。感情が生まれる前の、原初の流れを澱ませたのだ。それが『虚無の結晶』の正体だ。痛みも苦しみもない、静かな世界。それこそが、人類にとっての唯一の救済だ」

その言葉に、俺は全身の血が逆流するような怒りを覚えた。感情を失った少女の虚ろな瞳が、脳裏をよぎる。

「救済だと?あれが救済だというのか!ただ、心を殺しただけじゃないか!」

「痛みを知らぬお前にはわかるまい!」未来の俺が叫ぶ。「愛する者を失う悲しみを、裏切られる絶望を!その痛みが世界を滅ぼしたんだ!」

「それでも!」俺も叫び返していた。「悲しみがあったから、人の優しさを知った!絶望があったから、希望の温かさを知った!痛みも苦しみも、喜びも愛しさも、全てがあって人間なんだ!お前のやっていることは、ただの逃避だ!」

満月の下、二人の朔が睨み合う。過去と未来。理想と絶望。どちらもが、世界を救いたいと願いながら、決して交わることのない道を歩んでいた。

第四章 痛みを受け継ぐ蕾

対話は終わった。残されたのは、決断だけだ。未来の俺は、枯れた腕を静かに掲げる。その指先から、空間を歪めるほどの濃密な虚無の力が溢れ出した。心の湿地の源流を、完全に堰き止めようとしている。

「やめろ!」

俺は叫び、自らの左腕を剥き出しにした。微睡み草の蔦が、俺の決意に応えるかのように脈打つ。このままでは、世界から完全に感情が消え失せる。

もう、迷いはない。

俺は、自分の心に残る全ての感情の記憶を、左腕の微睡み草へと注ぎ込んだ。

初めて感じた親の温もり。友と笑い合った日の輝き。大切なものを失った時の、胸が張り裂けるような痛み。そして、今この瞬間、世界を愛おしいと思う、この気持ち。

「うおおおおっ!」

膨大な感情の奔流を受け、微睡み草は悲鳴を上げるように急成長を始めた。緑の蔦は腕を締め上げ、鋭い棘が肉に食い込む。骨が軋むほどの激痛が全身を貫いた。しかし、俺は歯を食いしばって耐える。腕から放たれる光は次第に強まり、青、金、赤、様々な色の感情の光が混じり合い、やがて純白の輝きとなって天文台を満たした。

その光は、未来の俺が生み出した虚無の力を打ち破り、天へと昇っていく。心の湿地の源流へと届くように。

未来の俺は、眩い光に目を細め、驚愕に目を見開いていた。彼の身体が、足元から透き通り始めている。歴史が変わったのだ。

「それが……君の選んだ、痛みか……」

彼の声には、諦めと、そしてほんの僅かな安堵のような響きがあった。

「そうだ。俺は、この痛みごと、生きていく」

未来の俺は、最期に微かに笑ったように見えた。そして、光の粒子となって、静かに消えていった。

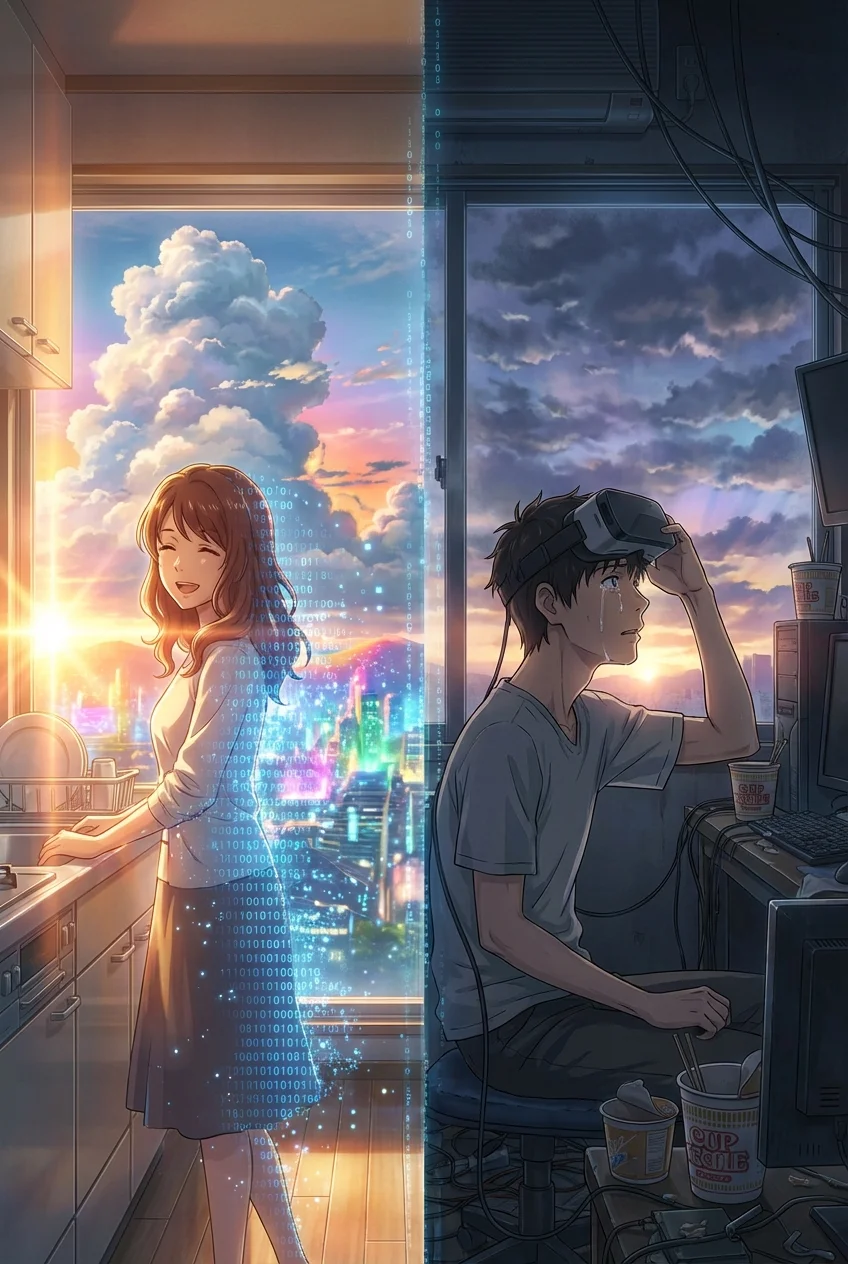

光が収まった時、世界は変わっていた。窓の外から、潮の香りを乗せた風が吹き込んでくる。遠くで、誰かの笑い声が聞こえた気がした。ゆっくりと、だが確実に、世界に色が、音が、感情が戻り始めていた。

俺は、激痛の走る左腕を見下ろす。蔦は腕に深く食い込み、痛々しい姿を晒していた。だが、その中心。最も太い茎の先に、今まで見たこともない、小さな蕾がひとつ、静かに芽吹いていた。

それは、どんな色とも言えない、不思議な色合いをしていた。夜明けの空のようでもあり、深海の水面のようでもあった。悲しみと喜び、絶望と希望、その全てを内に秘めたような、虹色の光を帯びて。

その蕾は、これから俺が、そしてこの世界が生きていく証。痛みを受け継ぎ、それでも未来へと向かうための、小さな、しかし確かな約束だった。