第一章 泥塗れの舞踏会

シャンデリアの光が、網膜を刺す。

煌びやかな会場。だが、私の視界を埋め尽くしているのは、無数の『文字』だった。

《見て、アルジェント家の悪女よ》

《ドレスのセンス最悪。また炎上狙い?》

《早く消えればいいのに》

空中に浮かぶ半透明のウィンドウ。

貴族たちがSNSに投稿したリアルタイムの呟きだ。

私の瞳には、そのテキストが『色』を持って映る。

嫉妬の濁った緑。

侮蔑のどす黒い赤。

そして、虚偽を示す蛍光色の紫。

喉が渇いた。

近くを通りがかった給仕係に手を伸ばす。

「お水をいただけるかしら」

給仕の男は私の顔を見上げ、次に私の頭上に浮かぶ数値――暴落し続ける『共感ポイント』を一瞥した。

瞬間、彼に浮かんでいた愛想笑いが氷のように消え失せる。

「……あいにく、在庫を切らしておりまして」

男は私の空のグラスを無視し、踵を返した。

その足が、わざとらしく私のドレスの裾を踏みつける。

ビリッ。

絹の裂ける音がしたが、誰も助けようとはしない。

遠巻きに眺め、クスクスと笑うだけ。

これが、数値ですべてが決まるこの国の現実だ。

胸元の青いクリスタルブローチが、ドクン、と不整脈のように跳ねた。

周囲の悪意に反応し、熱を帯びて赤く明滅する。

吐き気がする。

耳元で、通知音が蜂の羽音のように鳴り止まない。

「あら、セレスティーヌ様。今日も『独創的』なドレスですこと」

近づいてきたのは、ピンクのドレスを纏った伯爵令嬢。

彼女の頭上に浮かぶツイートは、目も眩むような紫色(ウソ)に発光していた。

《まーた税金の無駄遣い女。その裾、ゴミみたいで似合ってるw》

顔で笑い、裏で唾を吐く。

その紫の光が、私の偏頭痛を加速させる。

「ええ、ありがとう。貴女のドレスも……随分と『庶民的』で親しみが持てますわ」

私は扇で口元を隠し、あえて神経を逆撫でする言葉を吐き捨てた。

一瞬で彼女の笑顔が凍りつく。

周囲のスマホが一斉に掲げられた。

フラッシュの嵐。

《速報! 氷の悪役令嬢、また暴言!》

《何様なの? 拡散希望!》

視界の端で、赤い炎のアイコンが爆発的に増殖していく。

これでいい。

私が嫌われれば嫌われるほど、人々は熱狂し、安っぽい正義感に浸れるのだから。

その時だ。

「相変わらずだな、セレスティーヌ」

不意に、背後から低い声がかかった。

振り返ると、そこには穏やかな笑みを浮かべた青年が立っていた。

元婚約者であり、幼馴染のライサンダー。

彼が近づいた瞬間、私の世界から雑音が消えた。

耳障りな通知音が止み、ブローチの不快な熱がスッと引いていく。

呼吸ができる。

肺に酸素が入ってくる。

彼の周囲にだけは、あの不快な色のテキストが見えない。

「ライサンダー……」

「君は不器用すぎるよ。もっと上手く立ち回ればいいのに」

彼は私の手を取り、そっと甲に口づけた。

その体温だけが、この氷のような会場で唯一の『本物』だった。

「私には、これがお似合いよ」

強がりを言う私の声は、安堵で震えていたかもしれない。

この世界で唯一、私の能力が発動しない「聖域」。

彼の言葉だけは、嘘も悪意も見えない。

だからこそ、私は彼を信じていられた。

この時までは。

第二章 完璧すぎるシナリオ

屋敷に戻った私は、洗面台にしがみついていた。

胃液がせり上がり、何度も嗚咽を漏らす。

鏡に映る自分の顔は蒼白だった。

震える手で、スマホの画面を見つめる。

今日の炎上騒動。

ハッシュタグ「#セレスティーヌを許すな」が、瞬く間にトレンド入りしている。

だが、決定的な違和感があった。

《セレスティーヌの暴言集! 過去の発言まとめ》

この記事がアップされたのは、私が発言してからわずか3秒後。

事前に準備していなければ、物理的に不可能な速度だ。

誰かが……私を『完璧な悪役』として演出しようとしている?

私は過去の炎上データを遡った。

すべてが精巧すぎる。

大衆の感情を逆撫でするタイミング、言葉の切り抜き方、拡散の初動。

私の生理周期、精神的なバイオリズム、どの言葉で私が爆発するか。

私のすべてを細胞レベルで理解している人間でなければ、書けないシナリオ。

そんな人間は、世界に一人しかいない。

「うっ……」

再びこみ上げる嘔吐感に、私は口元を押さえた。

怒りではない。

足元の床が抜け落ち、底なしの暗闇へ落下していくような、絶望的な浮遊感。

信じたくなかった。

けれど、消去法で残る答えは、あまりにも残酷だった。

ブローチが光らないのは、彼に悪意がないからではない。

私が彼を「信じすぎている」から、能力の盲点に入っているだけだとしたら?

通知音が鳴る。

ライサンダーからのメッセージだ。

『大丈夫かい? 辛かったら、いつでも僕のところへおいで。君の味方は僕だけだ』

画面の文字は、無色透明。

いつもなら救いだったその色が、今はドロドロとしたタールのように見えた。

味方は僕だけ。

そうなるように、彼が世界中を敵に回させたのだとしたら?

私はドレスを脱ぎ捨て、黒いライディングコートを羽織る。

確かめなければならない。

彼が私の「聖域」なのか、それとも「地獄の番人」なのかを。

第三章 断罪の塔

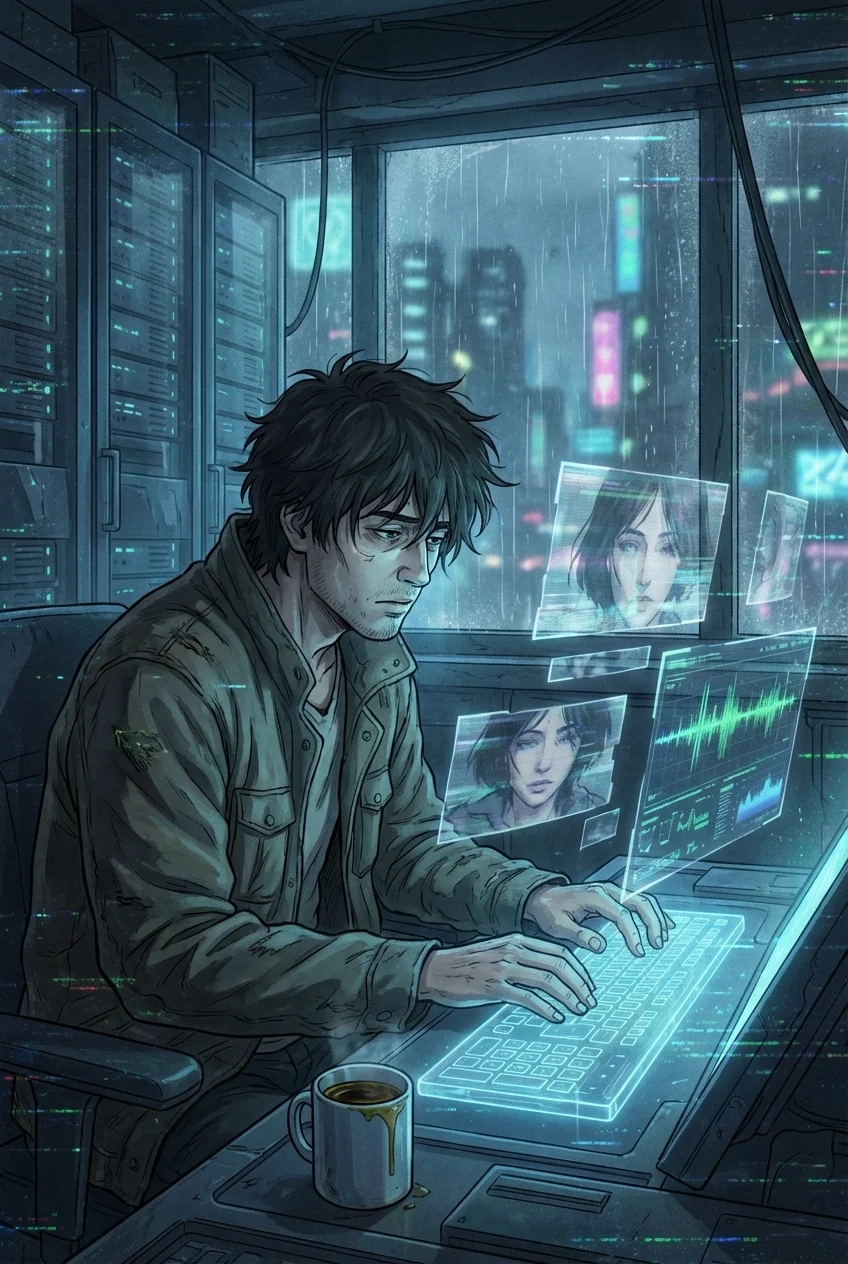

ライサンダーの研究室は、王都を見下ろす時計塔の中にあった。

この国の通信インフラ、「共感ポイントシステム」の中枢だ。

重い鉄扉を開ける。

冷房の効いた室内には、サーバーの駆動音が低く唸っていた。

「……来たんだね、セレスティーヌ」

彼は椅子に座ったまま、背中を向けていた。

その周囲を埋め尽くす無数のモニター。

私は息を呑んだ。

そこに映っているのは、すべて私だった。

隠し撮りされた私の寝顔。

泣いている顔。

ドレスを引き裂かれ、屈辱に震える今日の舞踏会の映像。

部屋中の壁が、私の「苦痛」で埋め尽くされている。

狂気的なまでのコレクション。

「答えて、ライサンダー。この『悪役令嬢の設計図』を書いたのは、貴方なの?」

彼はゆっくりと椅子を回転させた。

その顔を見て、私は言葉を失う。

彼の目の下には深い隈があり、爪先は血が滲むほど噛み千切られていた。

余裕のある笑みなどない。

そこには、極限まで追い詰められた男の顔があった。

「ああ、そうだ。僕が君を燃やした」

「どうして……っ!」

「この腐った世界を壊すためだ」

ライサンダーが立ち上がる。

その指先は、小刻みに震えていた。

「見てみろ、この数値を。人々は『真実』なんて求めていない。求めているのは、手軽に石を投げられる『悪』と、自分を正当化できる『共感』だけだ」

彼は悲鳴のような声で笑った。

「システムを崩壊させるには、規格外の負荷が必要だった。最高に美しく、最高に憎らしい『絶対悪』。君という存在に世界中の悪意を集中させ、そのエネルギーを逆流させることで、サーバーを焼き尽くす」

彼は私に歩み寄り、胸元のブローチに手を伸ばした。

「君が今日、ここに来ることも計算通りだ。そのブローチこそが、システムのマスターキーなのだから」

私の能力は、偶然ではなかった。

彼が、この日のために私に埋め込んだ『起爆装置』。

「僕を軽蔑してくれ。君を犠牲にした僕を、殺してくれ」

ライサンダーがその場に膝をつく。

まるで断頭台の前の罪人のように、彼は首を垂れた。

「君が僕を倒し、そのキーを使えば、君は悲劇のヒロインになれる。僕を諸悪の根源に仕立て上げれば、君は救われるんだ」

床に、ポツリと雫が落ちた。

彼の涙だった。

彼は最初から、自分の命と引き換えに、私をこの『悪役』の座から解放するつもりだったのだ。

ブローチが、初めて彼の前で反応した。

激しい、けれど切ないほどに美しい、黄金色の光。

それは『愛』と『自己犠牲』の色だった。

第四章 真実の炎上

パァンッ!

乾いた音が、静寂な部屋に響き渡る。

私は彼の頬を、全力で平手打ちしていた。

「ふざけないで」

「セレスティーヌ……?」

「私を誰だと思っているの? アルジェント家の令嬢、そして国一番の『悪女』よ」

私は彼を見下ろした。

ヒロインになんて、なってやるものか。

貴方の犠牲の上に成り立つ幸せなんて、反吐が出る。

「貴方のシナリオはここで終わり。ここからは、私が書くわ」

私はブローチを引き千切った。

留め具が指に食い込み、血が滲む。

構わず、私はそれをメインコンソールに叩きつけた。

ガシャアンッ!

クリスタルが砕け散り、紅蓮の光がサーバーへと走る。

「なっ……何をする気だ!?」

「貴方は甘いのよ、ライサンダー。システムを壊すだけじゃ不十分。人々に、その目に焼き付けさせてやるの。『真実』がいかに醜く、そして重いかを!」

《警告:システムエラー発生》

《強制同期モード、起動》

私はコンソールのマイクを掴んだ。

スイッチを入れる。

この声は今、国中の、いや世界中の全端末から強制的に流れている。

『ごきげんよう、愚民ども』

モニターに映る共感ポイントの数値が、エラーを起こして消滅していく。

『貴方たちが必死に集めたポイントも、正義ごっこも、すべて終わりよ。さあ、見なさい。隣の人間が何を考えているのかを』

ブローチの力が、ネットワークを通じて拡張される。

私の視界に見えていた『感情の色』が、全人類の視覚に強制的にオーバーレイされた。

窓の外、王都の夜景が一変する。

美しいイルミネーションが消え、街全体がドス黒いオーラに包まれた。

「うわあああ! なんだこれ!」

「嫌だ、見ないで!」

悲鳴が、ここまで聞こえてくるようだ。

夫の嘘が妻に見え、親友の嫉妬が本人にバレる。

アイドルの笑顔は打算の黄色に変わり、政治家の演説は漆黒の嘘に染まる。

世界は混沌(カオス)に包まれた。

隠されていたすべての本音が、白日の下に晒されたのだ。

「セレスティーヌ、やめろ! これでは君が……世界中の敵になる!」

ライサンダーが私の肩を掴む。

「ええ、そうよ。私が全ての元凶。私がシステムを乗っ取り、世界を混乱に陥れた『最悪の魔女』」

私は彼に向かって、極上の、そして最期の笑みを浮かべた。

「貴方はここで被害者になりなさい。狂った悪役令嬢を止めようとして傷ついた、悲劇の英雄に」

「そんな……君を一人にするなんて……!」

「いいから黙って見ていなさい!」

私は操作盤を叩き、最後のコマンドを入力する。

私自身の共感ポイントを、マイナスの無限大へと固定。

そして、すべてのヘイトを私のアカウントへ誘導する。

私のスマホが、熱を帯びて発火しそうになる。

通知が滝のように流れ、画面が赤く染まる。

《死ね》《殺す》《悪魔》《魔女》

心地いい。

これこそが、私が背負うべき『真実』の重さ。

「さようなら、私の唯一の理解者」

警備員たちが扉を破って雪崩れ込んでくる音が聞こえる。

私は窓枠に足をかけ、夜風にスカートを翻した。

眼下に広がる王都は、無数の感情の光で燃え上がっていた。

それは皮肉にも、どんな夜景よりも美しく、残酷な『真実の炎』だった。

終章 歴史の闇、希望の光

あれから、数年が経った。

「共感ポイントシステム」は廃止された。

あの夜、人々は他人の本音を直視しすぎた結果、互いに傷つけ合い、そして深く絶望した。

「いいね」の数が無意味であることを、痛いほど思い知らされたのだ。

世界は少しだけ、静かになった。

人々は軽々しく言葉を発することを恐れ、相手の目を見て、真実を探そうとするようになった。

かつての時計塔の前には、ひとつの銅像が建っている。

システムを暴走から救った英雄、ライサンダーの像だ。

その足元には、いつも誰かが手向けた花がある。

そして、歴史の教科書には、こう記されている。

『稀代の悪女セレスティーヌ。世界を混乱に陥れた、最も忌むべき存在』と。

私はフードを目深に被り、その記述を眺めていた。

街角の古びたカフェ。

手元の端末には、もうポイントの表示はない。

「ご注文は?」

店員が尋ねてくる。

彼の言葉には、色のついたテキストは浮かばない。

ただ、彼の表情の機微から、誠実さを読み取るだけだ。

「ブラックコーヒーを。砂糖はいらないわ」

苦いのがいい。

この世界に残された、混じりっけのない真実の味がするから。

窓の外を見る。

一人の少女が、転んだ友人に手を差し伸べていた。

そこにポイント稼ぎの打算はない。

ただの、純粋な優しさ。

私の『炎上』が焼き払った跡地に、小さな、けれど確かな花が咲いている。

私はカップを傾け、誰にも気づかれないように微笑んだ。

王女にはなれなかった。

愛する人と結ばれることもなかった。

けれど、私は確かに世界を変えた。

悪役令嬢としての誇りを胸に、私は席を立つ。

誰にも知られることのない、孤高の旅路がまた始まる。