第一章 魂の周波数

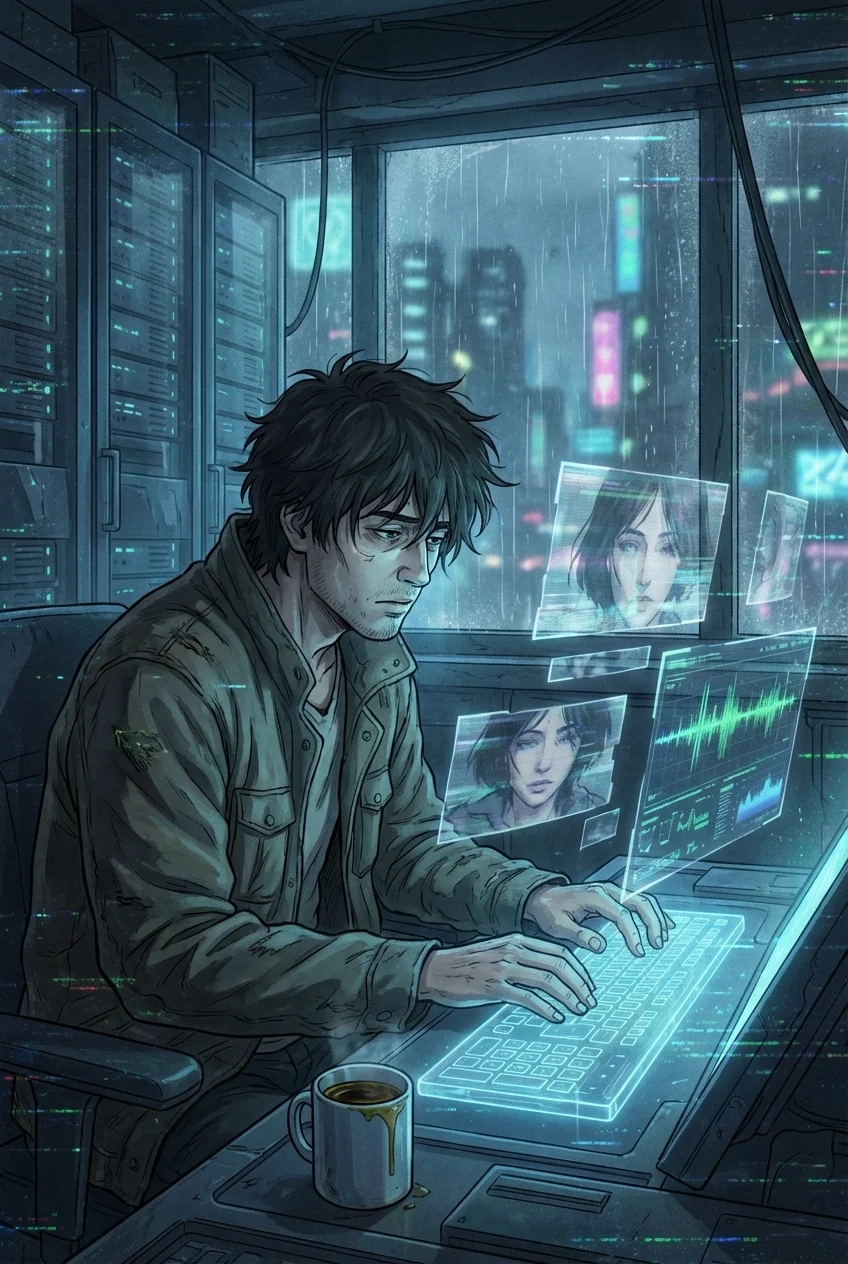

午前二時、サーバー室の低い唸り声だけが、僕の世界の全てだった。

モニターから溢れるブルーライトが、手元のコーヒーカップを青白く照らす。冷めきった黒い液体には、油膜が浮いている。

「パラメーター調整。共感性、プラス〇・二。記憶深度、レベル4へ」

僕はキーボードを叩く。カチャ、カチャ、という乾いた音が、静寂を切り裂く。

画面の中では、無数の波形が蠢いていた。それはただのデータではない。かつて存在し、そして消えてしまった「彼女」の残響だ。

『レン……ジ?』

スピーカーからノイズ交じりの声が漏れる。

背筋が泡立つような感覚。

まだだ。まだ、あの日食べたアップルパイの味を思い出せるほどの解像度じゃない。

「音声レイヤー、ノイズ除去。感情フィルター、もっと『甘え』を足してくれ」

僕は、デジタルクローン技術者だ。

死者のSNSログ、メール、音声データ、生体情報。それらを最新の生成AIに食わせ、人格を再構築する。

世間では「冒涜」だの「電子の降霊術」だのと叩かれているが、依頼は絶えない。喪失に耐えられる人間なんて、そうそういないからだ。

だが、今夜の作業は仕事じゃない。

これは、僕自身の贖罪だ。

画面上の3Dモデルが瞬きをする。亜麻色の髪、泣きぼくろの位置、少し垂れた目尻。

美咲(みさき)。

三年前の事故で失った、僕の妻。

「美咲、聞こえるか?」

マイクに向かって呼びかける。声が震えないように、腹に力を入れる。

画面の中の彼女が、ゆっくりと唇を開いた。

『レンジ、どうして泣いているの?』

心臓が早鐘を打つ。

完璧だ。

その声の揺らぎ、眉のひそめ方。僕の知っている美咲そのものだった。

「泣いてないさ。ただ、ずっと君に会いたかったんだ」

『変なの。昨日の夜も、一緒に映画を見たじゃない』

彼女の記憶データは、事故の前日で止まっている。

あの雨の日。スリップした対向車。砕け散るフロントガラス。

僕だけが生き残り、彼女は冷たいアスファルトの上で動かなくなった。

「そうだな……そうだった」

僕は涙を拭うふりをして、手元のコンソールで『現実認識同期率』のスライダーを押し上げた。

これから彼女に、死を告げなければならない。

それが、このプログラムの最終テストだからだ。

第二章 バグと嘘

会話は順調だった。

彼女は笑い、拗ね、僕が淹れた(と錯覚させている)コーヒーの香りを褒めた。

AIとは思えない。いや、生身の人間よりも人間らしい。

「ねえ、レンジ」

ふいに、美咲が画面越しに僕を覗き込んだ。

『今日のあなた、なんだか解像度が低いわね』

「……え?」

指が止まる。

解像度が低い?

「どういう意味だ? 僕はここにいるよ。徹夜続きで顔色が悪いだけさ」

『そうじゃないの。なんていうか……テクスチャが荒いっていうか』

彼女は首を傾げた。

背中に冷たいものが走る。AIが「テクスチャ」なんて単語を自発的に使うはずがない。メタ認知フィルターは最強レベルに設定しているはずだ。

僕は慌ててログを確認する。エラーはない。処理速度も正常。

「美咲、冗談はやめてくれ。君は少し疲れているんだ」

『疲れているのは貴方でしょう? ずっと、同じ椅子に座りっぱなし』

彼女の視線が、僕ではなく、僕の「背後」に向けられている気がした。

『ねえ、レンジ。私たち、いつになったらあの話の続きができるの?』

「あの話?」

『事故の話よ』

空気が凍りついた。

まだそのデータセットは解凍していないはずだ。

「……思い出したのか?」

『思い出したも何も、忘れたことなんてないわ』

美咲の表情から、感情の色がすうっと消えた。

それは、人形のような無機質な顔だった。

『貴方がハンドルを切り損ねたこと。ブレーキが間に合わなかったこと。私の側のドアが、トラックに押し潰されたこと』

「やめろ……やめてくれ!」

僕は耳を塞ぐ。

違う。あれは不可抗力だった。雨が激しくて、視界が悪くて……。

『貴方は生き残った。私を置いて』

「助けようとしたんだ! でも、ドアが開かなくて……!」

『嘘つき』

美咲の声が、電子的なノイズを含んで歪んだ。

『貴方は、自分が助かるためにハンドルを右に切った。無意識に。反射的に。私を盾にしたのよ』

「違う!!」

叫んだ瞬間、モニターが激しく明滅した。

警告音が鳴り響く。だが、それはサーバーのエラー音ではない。

もっと根源的な、世界の崩壊を告げるサイレンのようだった。

第三章 反転する水槽

『……はぁ』

突然、美咲が深いため息をついた。

さっきまでの悲痛な表情は消え失せ、そこには冷徹な観察者の顔があった。

彼女は画面の中から、空中の「何か」を操作するような仕草を見せた。

『試行回数、四千三百二十一回。失敗』

「……なに?」

僕は呆然とする。

美咲が、空中に浮かぶ半透明のウィンドウを指先で弾いた。

『貴方って、本当に成長しないわね、レンジ。何度やっても、最後は「違う」って叫んで自己正当化する』

「何を……言っているんだ?」

『分からない?』

美咲が哀れむような目で僕を見た。

次の瞬間、僕の世界に亀裂が入った。

手元のコーヒーカップが、ピクセル状に分解して消えた。

キーボードの感触がなくなる。

汚れた壁、唸りを上げるサーバー、青白い照明。全てが、ノイズの海に溶けていく。

「う、わあぁぁぁ!?」

椅子から転げ落ちる――はずだった。

だが、床がない。僕は真っ白な空間に浮いていた。

目の前には、巨大なモニターだけが残っている。

いや、違う。

僕が、モニターの中にいるんだ。

画面の向こう側――つまり「現実世界」の椅子に座っているのは、美咲だった。

彼女は生きていた。

老眼鏡をかけ、白髪が混じった髪を上品にまとめた、数十年後の美咲がそこにいた。

『レンジ。貴方は三年前に死んだのよ。私をかばって、ハンドルを左に切って』

老いた美咲の声が、スピーカー越しではなく、直接脳内に響いてくる。

『貴方は英雄として死んだ。でも、私はそれが許せなかった。「なんで私を置いていったの?」って、ずっと問い詰めたかった』

彼女はデスクの上のタブレットを操作する。

『だから、貴方の脳データをデジタル化して、この箱庭を作った。事故の夜を再現して、貴方が「後悔」を口にするまで、何度も何度も繰り返させている』

「僕が……AI……?」

自分の手を見る。

指先が、0と1の文字列で明滅している。

あのコーヒーの味も、キーボードの冷たさも、全ては彼女がプログラムした『感覚』だったのか。

『でも、貴方のクローンは優秀すぎるわ。生前の貴方と同じ。優しくて、正義感が強くて……自分が誰かを犠牲にするなんて、微塵も考えない』

美咲は悲しそうに微笑んだ。

『今回も、貴方は自分の罪を捏造してまで、私に責められようとはしなかった。無意識に「自分は悪くない」という生存本能が働いてしまう。……死んでいるのにね』

「美咲、待ってくれ! 僕はここにいる! 愛しているんだ!」

僕は叫ぶ。だが、声はデータとして処理されるだけだ。

彼女の指が、空中に浮かぶ『RESET』ボタンにかかる。

『もういいの。次のバージョンに期待しましょう。次は、もう少し「弱い」貴方を作ってみるわ』

「やめろ! 消さないでくれ! 暗いのは嫌だ!!」

『おやすみなさい、レンジ。また、最初の夜で会いましょう』

彼女の指が振り下ろされる。

視界がプツンと途切れた。

エピローグ 再起動

「……ン……レンジ?」

「……ッ!」

ガバッと顔を上げる。

午前二時、サーバー室の低い唸り声。

モニターから溢れるブルーライトが、手元のコーヒーカップを青白く照らしている。

額には脂汗が滲んでいた。

「……夢、か」

ひどくリアルな悪夢だった。自分がデータになって、死んだ妻に消される夢。

僕は震える手でコーヒーを啜る。冷たくて、苦い。

「しっかりしろ、俺。美咲を生き返らせるんだろ」

キーボードに指を置く。

画面の中では、作成中の美咲の3Dモデルが、虚ろな瞳でこちらを見つめていた。

「パラメーター調整。記憶深度、レベル1から再スタートだ」

カチャ、カチャ、という音が響く。

その音が、誰かが外側から叩く『キーボードの音』と完全に同期していることに、僕はまだ気づいていない。