スマートフォンの画面を親指で弾くたびに、世界が更新されていく。だが、その「世界」の何割が本物なのか、もはや誰にも判別がつかなくなっていた。

二〇二X年、秋。渋谷のスクランブル交差点は、拡張現実(AR)の広告ホログラムと、実際に歩く人々の傘が入り乱れ、極彩色の混沌を呈していた。そんな喧騒をよそに、路地裏の雑居ビルの一室で、蓮(レン)は現像液の匂いに包まれていた。

「……また、通知か」

作業台の隅で震えた端末を裏返しにする。SNSのトレンドワードには『#真実の証明』『#AIか人間か』といったタグが並んでいる。ここ数ヶ月、生成AIの技術は特異点を超えたと言われていた。写真、動画、音声、果てはインフルエンサーの人格そのものまで、デジタル空間のすべてが「生成」されたものに置き換わりつつある。そんな中で、皮肉にも「純粋な人間による創作物」の価値が高騰していた。

蓮は、時代遅れのフィルムカメラを愛用する写真家だ。彼にとってのトレンドとは、常に「逆行」の中にあった。

今夜、渋谷の高層ギャラリーで『ヴェリタス展』というイベントが開催される。招待状にはこう書かれていた。

『人間の魂を見抜くのは、アルゴリズムか、それとも人間の直感か』

それは、展示された作品が「人間によるもの」か「AIによるもの」かを当てる、大規模な公開実験だった。蓮が招待されたのは、数少ない「純正人間作家(ピュア・クリエイター)」としての視点を期待されてのことだ。

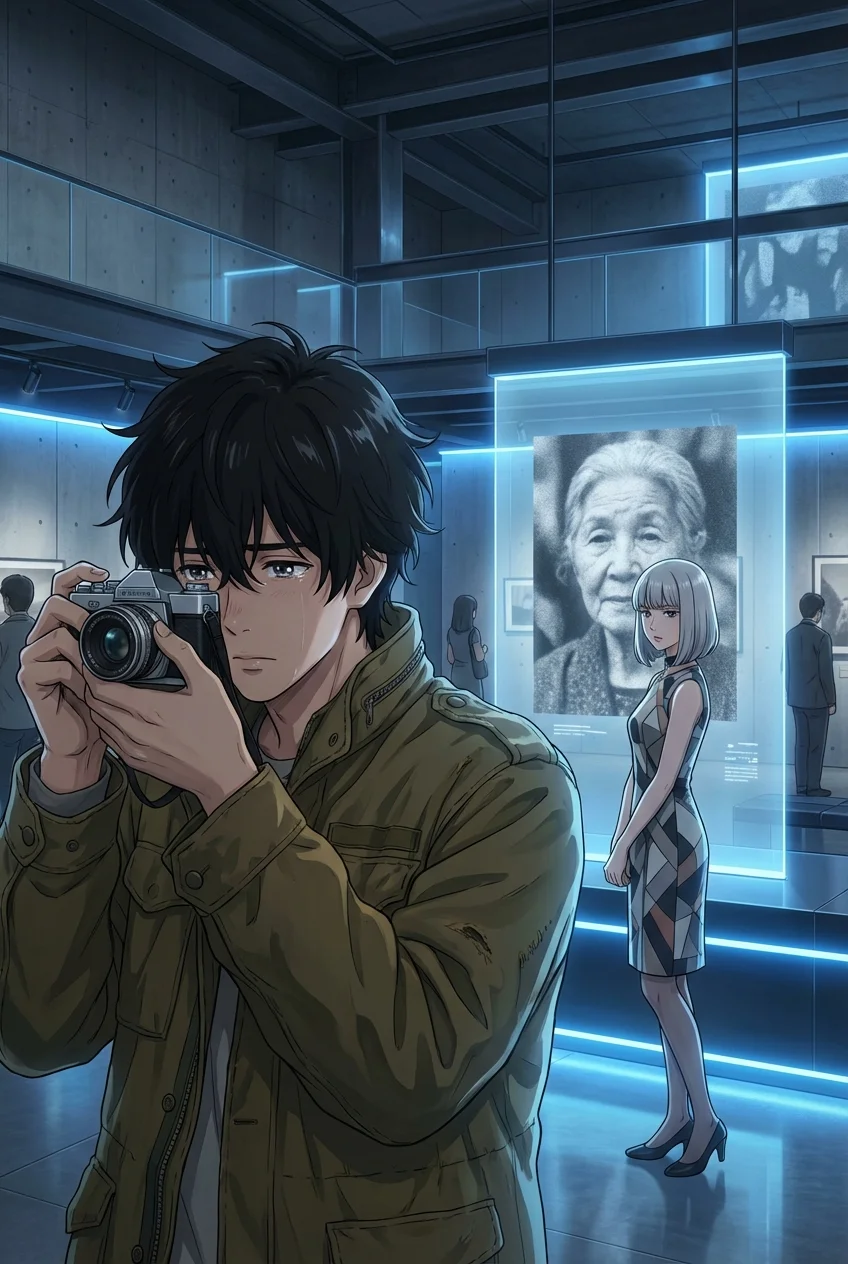

会場は、無機質なコンクリートとLED照明で構成された、冷ややかな空間だった。壁面には十数点のポートレートが飾られている。どれも息をのむほど美しい。肌の質感、瞳の潤み、髪の毛一本一本の揺らぎ。それらを前に、着飾った来場者たちがワイングラスを片手に議論を交わしている。

「このライティング、計算されすぎているわ。AIね」

「いや、見てくれ。この背景のピントの甘さ、意図的なミスだ。人間じゃないと撮れない」

飛び交う言葉はまるで品評会のようだが、その実、誰も確信を持てていないのがありありと分かった。蓮は一つ一つの作品を無言で通り過ぎ、最後の一枚の前で足を止めた。

それは、雨上がりのバス停で、老婆が一人で空を見上げているモノクロームの写真だった。

構図は完璧とは言えない。少し傾いているし、露出もアンダー気味だ。しかし、老婆の刻まれた皺の奥にある、諦念と希望が入り混じったような表情が、見る者の胸を締め付ける。

「……美しいでしょう?」

隣に、いつの間にか一人の女性が立っていた。銀色の髪をボブカットにし、幾何学模様のドレスを身にまとっている。このイベントの主催者であり、今話題の若きアートディレクター、アイラだ。

「ああ。ここにあるどの写真よりも、体温を感じる」蓮は素直に答えた。

「体温、ですか。面白い表現ですね。デジタルのデータに温度などないのに」

「データにはないが、それを撮った指先にはある。被写体と向き合った時間の重みがある。それが写真に乗るんだ」

「ふふ、ロマンチストなんですね、蓮さんは。でも、今のトレンドは『効率』と『最適解』ですよ。ノイズのない美しさこそが、大衆の求めているものです」

アイラの瞳は、会場の照明を反射してガラス玉のように光っていた。彼女の言葉は、今の世の中の空気を的確に表している。SNSでバズるのは、常に「分かりやすい美しさ」であり、複雑な文脈や泥臭い感情はスクロールされて消えていく。

「ノイズこそが、人間だ」蓮は呟いた。「失敗、迷い、傷跡。それらが集まって、物語になる。AIが作る完璧な画像には、その『痛み』がない」

「痛み、ですか……」

アイラは意味深に微笑み、ステージへと上がっていった。イベントのクライマックス、正解発表の時間だ。

会場の照明が落ち、スポットライトがアイラと、例の「老婆の写真」を照らし出す。

「皆さん、投票は終わりましたか? この会場の98%の方が、この写真を『人間が撮影したもの』と判定しました」

会場から納得の拍手が起こる。蓮もまた、微かに頷いた。あの写真にある微細なブレ、そして被写体への慈しみのような視線は、計算で出せるものではない。

「では、正解を発表します」

巨大なモニターに文字が浮かび上がる。

――Author: Generative AI Model “EVE”

静寂。そして、どよめき。

蓮は目を見開いた。嘘だ、と思った。あの感情の機微が、ゼロとイチの羅列だというのか?

「信じられない顔をしていますね」マイクを通したアイラの声が響く。「このAIは、数億枚の『悲しみ』の写真を学習しました。そして、人間が美しいと感じる『不完全さ』までも学習したのです。手ブレ、ノイズ、構図の崩れ。それらを『人間らしさの演出』として出力したのです」

蓮は握りしめていた拳に爪が食い込むのを感じた。人間らしさすら、いまや演出可能なパラメータの一つに過ぎないのか。

「そして、もう一つ」

アイラが指を鳴らすと、隣に飾られていた、あまりにも完璧な色彩と構図を持つ、極彩色の風景写真が映し出された。誰もが「これはAIだ」と断定した作品だ。

「こちらの作者は……人間です」

会場が再び騒然となる。

「この写真は、ある青年が三十時間かけて、レタッチにレタッチを重ね、完璧を目指して作り上げたものです。彼は『AIのように完璧になりたい』と願い、自身の人間的な揺らぎを徹底的に排除しました」

蓮は愕然とした。

AIは人間らしくあろうとしてノイズを纏い、人間はAIのようであろうとしてノイズを消し去った。

この逆転現象こそが、現代の真の「トレンド」だったのだ。

イベントが終わり、人々が興奮冷めやらぬまま会場を去っていく中、蓮は一人、ロビーに残っていた。窓の外には、デジタルサイネージに彩られた東京の夜景が広がっている。あの光の一つ一つが、本物なのか偽物なのか、もう蓮には分からない。

「蓮さん」

背後から声をかけられた。アイラだ。近くで見ると、彼女の肌の質感はあまりにも陶器的で、不気味なほど整っていた。

「あなたの写真は、素敵でしたよ。展示には選ばれませんでしたが」

「……皮肉か? 俺の目は節穴だったらしい」

「いいえ。あなたは『痛み』を探していた。だからこそ、AIが模倣した『痛み』に共鳴してしまった。それは、AIが人間の心に触れた証拠でもあります」

アイラは窓辺に歩み寄り、ガラスに手を当てた。

「ねえ、蓮さん。私はどう見えますか? 人間ですか? それとも……」

蓮は彼女を見た。整いすぎた顔立ち。感情の読めない瞳。だが、その指先がガラスに触れた時、微かに震えているのが見えた。

「……さあな。どっちでもいいさ」

蓮はポケットからフィルムカメラを取り出し、ファインダーを覗いた。

そこには、都市の虚構と現実の狭間で揺れる、一人の「存在」が映っていた。

「ただ、今、君が寂しそうに見えることだけは、事実だ」

シャッターを切る。

乾いた機械音が響く。その音だけは、昔と変わらず、確かな重みを持っていた。

現像されるまで、この写真がどう映っているかは分からない。だが、それでいい。分からないからこそ、僕たちは明日を生きる意味があるのだ。

蓮はカメラを下ろし、デジタルの光が渦巻く夜の街へと歩き出した。その背中にあるのは、時代遅れの頑固さと、ほんの少しの新しい迷いだった。