紅茶からは、まだ湯気が立っていた。

淹れてからほんの数分、カップの縁が唇に触れれば、心地よい熱が伝わるはずだ。

そう、私が家を出てから戻るまで、たったの『十分』しか経っていないのだから。

第一章 湯気の向こうの笑顔

「エラリア、また茶葉を切らしたのかい?」

窓際のロッキングチェアが、ギィ、と音を立てる。

そこに座っているのは、かつて聖剣を振るい、世界を救った英雄――レオナルド。

私の愛しい夫だ。

彼の顔には深い皺が刻まれ、かつて黄金のように輝いていた髪は、今は淡い雪の色をしている。

人間という種族は、なんと儚く、そして美しいのだろう。

私のようなエルフにとっての瞬きのような時間で、彼らは枯れ木のように老いていく。

「ええ、レオ。貴方が大好きな『東方の春摘み』よ。すぐに買ってくるわ」

「すまないね。足腰が弱って、君に甘えてばかりだ」

レオが震える手で、私の頬に触れる。

その指先は驚くほど冷たく、乾いた紙のようだった。

けれど、その瞳だけは、あの冒険の日々と変わらず、少年のように澄んでいる。

「待っていて。お湯が冷める前には戻るから」

私は微笑んで、重厚な樫の木の扉を開けた。

背後で、彼が「気をつけて」と呟くのが聞こえた。

扉を閉めると、フッ、と世界から音が消える。

我が家を包む結界は完璧だ。

外敵はおろか、時間の流れさえも緩やかにする『時空凍結』の術式。

彼に残された余命を、一秒でも長く引き伸ばすための、私のささやかな魔法。

私はローブのフードを深く被り、森の小道を歩き出した。

最寄りの村までは、私の足なら五分もかからない。

第二章 瞬きする間の三百年

森を抜けた瞬間、強烈な異臭が鼻をついた。

土と草の匂いではない。

鉄が焼けるような、油が腐ったような、人工的な刺激臭。

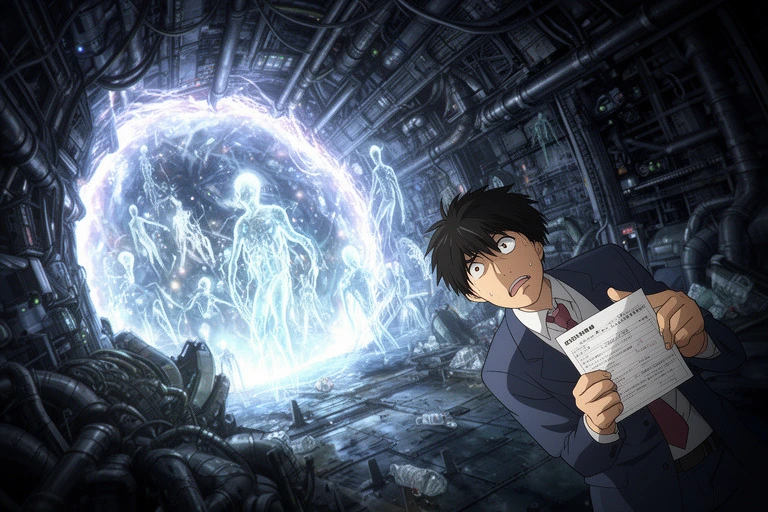

「……え?」

私は足、を止めた。

そこにあるはずの村は、なかった。

代わりに広がっていたのは、空を突き刺すように聳え立つ、灰色の塔の群れ。

土の道は硬い黒色の石で舗装され、馬のいない鉄の箱が、獣のような唸り声を上げて疾走している。

「おい、危ないぞ!」

怒鳴り声と共に、風が私のローブを捲り上げた。

見知らぬ服を着た人間たちが、奇異な目で私を見ている。

「あの耳……エルフか? まだ生き残りがいたのか」

「コスプレじゃないのか?」

ざわめきが耳に痛い。

私は混乱する頭を振って、近くの露店――らしきガラス張りの店に飛び込んだ。

「い、いらっしゃいませ?」

店員の少女が、怯えたように後ずさる。

私はカウンターに、なけなしの金貨を叩きつけた。

かつてレオと共に倒した、魔王軍の将軍から奪った古代金貨だ。

「『東方の春摘み』を。最高級の茶葉を頂戴」

「は、はあ……? お客様、そのお金……」

少女は金貨を手に取り、信じられないものを見る目で私を見た。

「これ、博物館でしか見たことないです。三つ前の王朝時代の……三百年前の硬貨ですよね?」

三百年。

その言葉が、私の心臓を冷たい手で鷲掴みにした。

「そんな、馬鹿な」

「今、西暦何年だと思ってるんです? 魔王戦争終結から、もう三二〇年も経ってますよ」

視界が揺れる。

呼吸が浅くなる。

家の扉を閉めてから、体感では数分。

しかし、あの結界の外では――。

私は高度な時空魔法を行使しすぎた。

家の『内側』の時間を極限まで遅らせる反動で、家の『外側』との時間乖離(タイムラグ)が指数関数的に開いていたのだ。

私が靴紐を結ぶ間に、外では季節が巡る。

私が買い出しに出たこの数十分の間で、外の世界では三百年が過ぎ去っていた。

「……っ!」

私は店を飛び出した。

茶葉などどうでもいい。

レオ。

レオが待っている。

お湯が冷める前に戻ると約束した。

私がいない間に、結界が解けていたら?

三百年分の時間が、一気に彼に押し寄せたら?

アスファルトを蹴り、魔力を爆発させて空を駆ける。

変わり果てた街並みが、灰色の線となって後方に流れていく。

第三章 優しい地獄

森の奥深く。

奇跡的に、我が家だけは残っていた。

蔦に覆われ、半ば遺跡のようになりながらも、私の張った結界が微かに脈打っている。

「はぁ、はぁ、レオ……!」

震える手で、樫の木の扉を押し開ける。

ギィ、と懐かしい音がした。

暖炉の火は消えている。

空気は、ひどく澱んでいた。

「ただいま、レオ。ごめんなさい、茶葉は売り切れで……」

私はいつものように、明るく声を張り上げた。

ロッキングチェアは、そこにあった。

窓から差し込む夕日が、椅子に座る『彼』を琥珀色に染め上げている。

「……レオ?」

返事はない。

私はゆっくりと近づき、その肩に手を置いた。

ガシャリ。

乾いた音がして、彼の腕が床に落ちた。

そこに座っていたのは、白骨化した死体だった。

朽ちた衣服と、錆びついた聖剣だけが、かつて彼が英雄であったことを証明している。

「ああ……そうか」

私は膝から崩れ落ちた。

彼は、私が『買い物』に出た直後に、死んだのだ。

いや、もしかしたら、もっと前だったのかもしれない。

私の魔力が強力すぎて、彼の死体すらも『生きて動いている』ように認識させていただけなのかもしれない。

彼にとっての数十年は、私にとっての数日。

その残酷なズレが、彼を孤独な死へと追いやった。

その時、背後の扉が乱暴に蹴破られた。

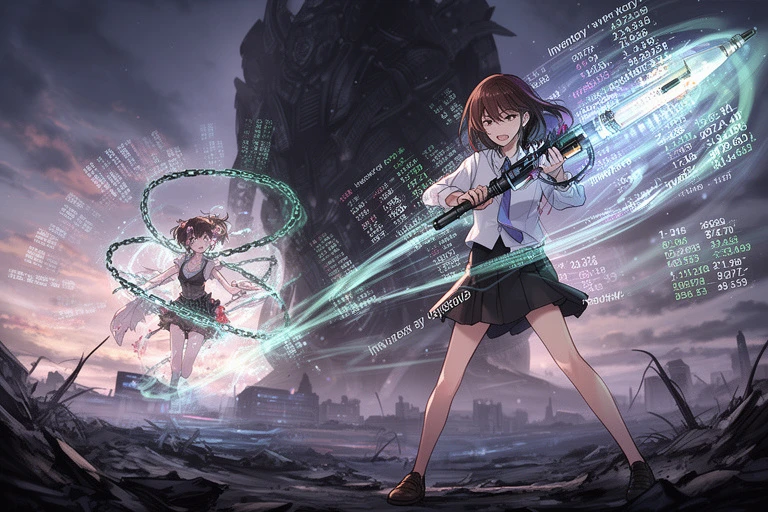

「いたぞ! ここが『未踏の魔女』の隠れ家だ!」

「気をつけろ、奴は三百年も生きている古代種だ。禁忌の時空魔法を使うぞ!」

武装した若者たちが、武器を構えて雪崩れ込んでくる。

彼らの装備は洗練され、私の知らない魔法技術が使われている。

新しい時代の、新しい英雄たち。

彼らの目には、私はどう映っているのだろう。

過去の亡霊に取り憑かれた、哀れな魔女か。

それとも、世界に歪みをもたらす討伐対象(モンスター)か。

私は立ち上がり、床に落ちたレオの腕の骨を拾い上げた。

それを愛おしく撫で、元の位置にそっと戻す。

「騒がしいわね、レオ」

私は指先を鳴らした。

世界が、再び琥珀色に凍りついていく。

「お湯を沸かし直しましょう。お客様が来たみたいだけど……きっと、すぐに帰るわ」

私の魔法が、侵入者たちの時間を奪い、永遠の静寂へと引きずり込んでいく。

紅茶からは、まだ湯気が立っていた。

そう、私の中では、まだ何も終わっていないのだから。