第一章 不協和音の街

灰色の石畳に吸い込まれていく夕陽が、街の輪郭を曖昧に溶かしていた。俺、律(リツ)の耳には、その光景とは裏腹に、けたたましい音が絶え間なく流れ込んでくる。他者の「承認欲求」が奏でる、歪な交響曲。それが、俺のような『共鳴師(レゾナンス・マスター)』が聴く世界の真実の音だ。

「見て、この新しい外套! 素敵でしょう?」

甲高いヴァイオリンの弦が引きつるような音が、ショーウィンドウの前でポーズをとる女から放たれる。その隣で男が頷くと、カシャン、と薄っぺらいシンバルの音がした。表面的な『賛同』の音。その瞬間、女の輪郭は僅かに膨張し、その肌に醜い木目のような模様が浮かび上がる。あれが、空っぽの承認で肥大化した者の末路だ。

この街は病んでいる。誰もが自らの存在証明である『響(ひびき)』を他者に認めさせようと、必死に音を鳴らしている。だが、その音は誰かの耳に届く前に、街を覆い始めた『無音の霧』と呼ばれる不可視の何かに吸い込まれ、ただ虚しく拡散していく。結果、人々は焦り、さらに大声で、さらに耳障りな音を立てる悪循環。その不協和音を浴びるたび、俺の身体は軋み、その存在が希薄になっていくのを感じた。他者からの純粋な共鳴がなければ、俺たちは透けて消える。それが共鳴師の宿命だった。

路地裏の影に、また一人、『希薄者』がいた。ほとんど向こう側が透けて見える老人だ。彼の『響』は、風前の灯火のようにか細い。もう誰も、彼の音に耳を傾けてはいない。やがて彼は、誰の記憶からも、この世界の歴史からも、完全に消え去るだろう。その運命から目を逸らすように、俺は足を速めた。

その時だった。

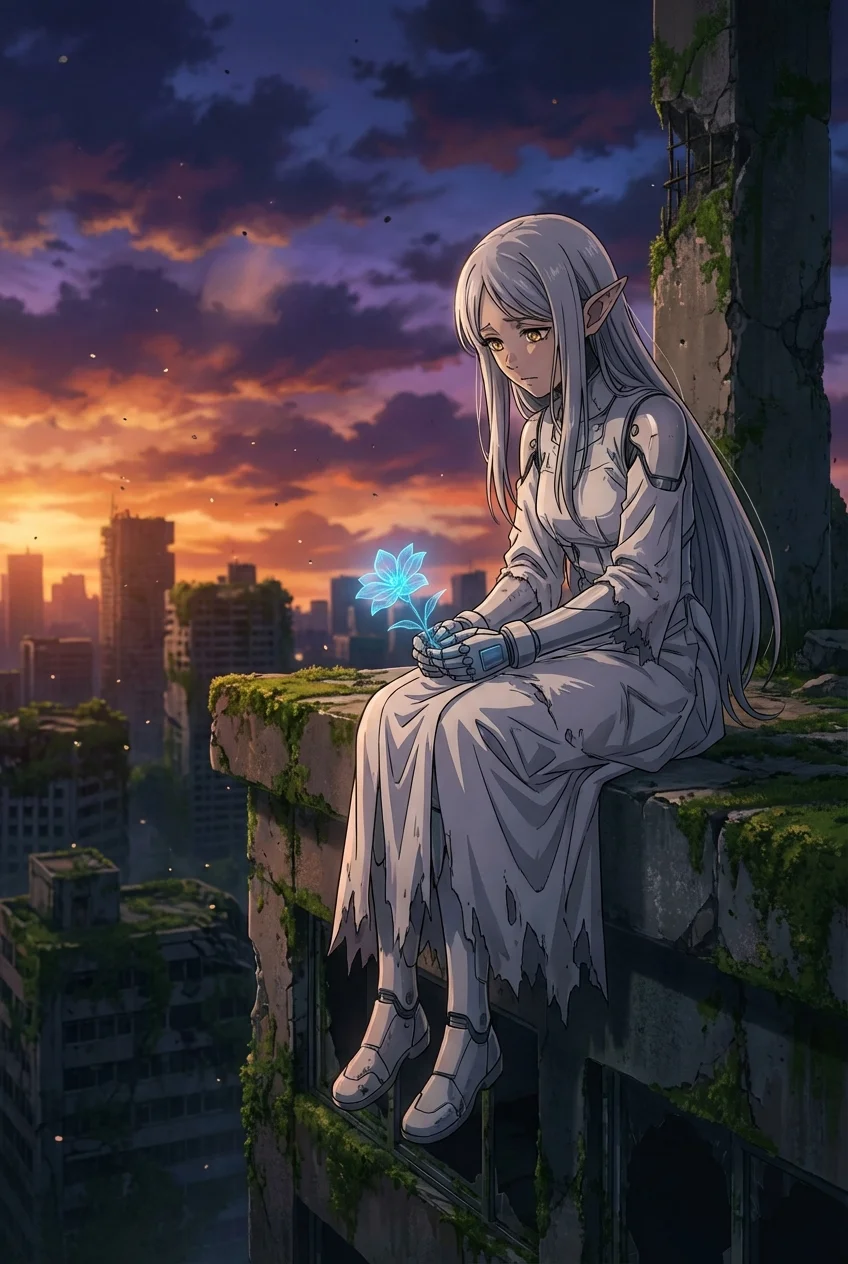

ふと、あらゆる音が途切れる瞬間があった。喧騒の海に生まれた、一瞬の静寂。その中心に、一人の少女が立っていた。洗いざらしのワンピースを着た、エリアと名乗った少女。彼女からは、音がほとんど聞こえない。だが、消えかけているのとは違う。その存在の芯に、耳を澄まさなければ聞こえないほど微かだが、どこまでも澄んだ、水晶の鈴のような『響』が息づいていた。

それは、誰かに聞いてほしいと叫ぶ音ではなかった。

ただ、「ここにいる」と、静かに告げる音だった。

俺は初めて聴くその音色に、心を奪われた。そして同時に、強い恐怖に襲われた。この美しくも儚い音が、この狂った街の騒音に掻き消されてしまうことを、本能的に恐れたのだ。

第二章 聴覚喪失の羅針盤

エリアと会うようになってから、俺の世界は少しだけ色を取り戻した。彼女の隣にいる時だけ、俺を苛む不協和音は遠のき、彼女の純粋な『響』が、ささくれ立った俺の魂をそっと撫でてくれるような気がした。

だが、彼女の『響』は日増しに弱くなっていた。『無音の霧』が、彼女のささやかな存在証明さえも奪おうとしているのは明らかだった。

「どうすれば、君の音を守れる?」

俺の問いに、エリアはただ静かに微笑むだけだった。彼女は、消えゆくことを恐れていないようにさえ見えた。だが俺は嫌だった。この街から、最後の美しい音が消えてしまうことが。

噂を頼りに、俺は街の外れにある古物商の埃っぽい店を訪れた。目的は一つ。『聴覚喪失の羅針盤』。音のない場所を指し示すという、曰く付きの遺物だ。店主の老人は、蜘蛛の巣が張った棚の奥から、鈍い黒曜石のような光を放つ羅針盤を取り出した。

「気をつけな。そいつは沈黙を指し示すだけじゃない。沈黙を『呼び寄せる』」

老人の忠告が、まるで遠い場所から聞こえるように感じた。羅針盤を手に取った瞬間、俺の聴覚が僅かに鈍ったのだ。だが、もう引き返せなかった。羅針盤の針は、街の喧騒の中心とは正反対の、人々から忘れ去られた旧市街の奥深くを、狂ったように震えながら指し示していた。

エリアの手を引き、俺は羅針盤が導く場所へと向かった。一歩進むごとに、周囲の音が薄皮を剥がされるように消えていく。人々の叫ぶような承認欲求の音も、虚しい賛同のシンバルの音も、全てが遠くなる。心地よい静寂。だが、それは同時に、俺自身の存在が希薄になっていく感覚と直結していた。共鳴師である俺にとって、音のない世界は死を意味する。

「リツ、大丈夫?」

エリアの心配そうな声が、水の中から聞こえるようにくぐもって響く。俺は頷いたが、自分の身体の輪郭が僅かに揺らめいているのが分かった。羅針盤は、俺の聴覚と存在を代償に、沈黙の核心へと俺たちを導いていた。

第三章 沈黙の核心

羅針盤が指し示したのは、巨大な廃図書館の地下聖堂だった。かつて、あらゆる知識と物語――人々の『響』の記録――が集められた場所。だが今、そこにはただ濃密な沈黙が渦巻いていた。目には見えない『無音の霧』が、まるで意志を持っているかのように蠢いている。

その中心に、それはいた。

人の形を保ってはいるが、その全身は歪に肥大化し、まるで様々な肉塊を無理やり繋ぎ合わせたかのような、醜悪な姿。かつて、人々から忘れられることを極度に恐れた、一人の共鳴師の成れの果て。

「来たか、同類よ」

その声は、音ではなく、直接俺の脳に響いた。思考が読まれている。

「人々は聞くことをやめた。自分の音を叫ぶばかりで、他人の音に耳を傾けない。ならば、私が聞いてやろう。全ての『響』を。この私という存在の糧としてな」

奴が『無音の霧』の正体だった。人々の『聞かれたくない』『聞きたくない』という否定的な感情や、無視された『響』の怨嗟を吸収し、自らの力に変えていたのだ。そして今、奴の濁った眼が、俺の後ろにいるエリアを捉えた。

「なんと純粋な『響』だ。あれを喰らえば、私は更なる存在へと昇華できる」

奴が腕を伸ばした瞬間、俺はエリアを庇うように前に立った。だが、奴の言葉が俺の核心を抉る。

「お前も同じだろう? 他者の承認がなければ存在できぬ、空っぽの器。私を否定することは、お前自身を否定することだぞ」

その言葉は呪いだった。俺の身体が、ギリギリと音を立てて歪み始める。街で見た肥大化した人々と同じ、醜い木目模様が肌に浮かび上がる。そうだ、俺は他者の音を聴くことでしか、自分の輪郭を保てない。奴と俺の、一体何が違うというのだ。絶望が俺を飲み込もうとした、その時だった。

キィン――。

か細く、しかし凛とした音が、俺の背後から響いた。エリアの『響』だ。それは承認を求める音ではなかった。肥大化した俺を否定する音でもなかった。ただ、俺という存在を、そのまま肯定するような、澄み切った音色だった。

その音に触れた瞬間、俺の中の不協和音が、ぴたりと止んだ。

第四章 始まりの音

ああ、そうか。俺は間違っていた。

求めていたのは、他者からの承認の音じゃなかった。誰かの『響』を聴いて自分の存在を確かめることでもなかった。

ただ、こうして誰かの純粋な音に触れ、自分の音を、静かに重ね合わせたかっただけなんだ。

肥大化しかけた身体が、元の姿に戻っていく。俺は醜い怪物ではなく、律という一人の共鳴師だ。奴は驚愕に目を見開いている。純粋な共鳴の力が、奴の集めた淀んだ沈黙を打ち破ったのだ。

「お前は…何をした…?」

「俺は、俺自身の音を見つけただけだ」

俺は懐から『聴覚喪失の羅針盤』を取り出した。それは、俺の聴覚を奪い、沈黙を呼び寄せる呪いの道具。だが、見方を変えれば、世界で最も純粋な『無』を内包した器でもある。

決意は固まった。

俺はこの羅針盤が吸収してきた膨大な『沈黙』を、そして共鳴師としての俺の存在の全てを、一つの音に変える。

「エリア、ありがとう。君の音が、俺に進むべき道を示してくれた」

俺が羅針盤に意識を集中させると、それは黒曜石の輝きを増し、俺の身体から光の粒子を吸い上げ始めた。痛みはない。ただ、自分が世界に溶けていくような、不思議な感覚がした。

他者の承認を映すための存在だった俺が、今、初めて自らの意志で、自らの音を奏でる。

それは誰かを評価する音ではない。評価を求める音でもない。

世界に存在する、あらゆる人々の、たとえそれがどんなに歪で、か細い『響』であろうとも、その全てを肯定し、新たな共鳴を促すための――始まりの音。

俺の身体が完全に光の粒子と化した瞬間、地下聖堂から、そして世界から、全ての音が一度だけ完全に消え去った。

完全な静寂。

そして次の瞬間、まるで世界の産声のような、暖かく、どこまでも優しい一つの音が、世界中に響き渡った。

『無音の霧』は、その音に抱かれるようにして、光の中へと消えていった。

街には、穏やかな静けさが戻ってきた。人々は、焦ったように自らの音を叫ぶのをやめ、驚いたように互いの顔を見合わせている。そして、恐る恐る、隣人の『響』に耳を澄まし始めた。そこには、今まで聞こえなかった、多様で、豊かな音色が満ち溢れていた。

エリアは、もう誰もいない地下聖堂で、空から降り注ぐ光の粒子を浴びていた。彼女の『響』は、以前よりも強く、そして美しく輝いている。

彼女はそっと空に手を伸ばした。

もう律の姿は見えない。

けれど、彼の音は、世界に満ちる全ての『響』の中に、確かに生き続けていた。

新たな『響き合い』の時代が、静かに始まろうとしていた。