第一章 埃に塗れたコーラス

午前二時。雨宮湊の六畳一間は、拷問器具のような音で満たされていた。

机の奥に転がった万年筆からは、インクの渇きを訴える老婆の空咳が聞こえる。壁掛け時計の秒針は、錆びついた金属片で直接脳味噌を引っ掻くようなリズムを刻み、捨てられなかった雑誌の束は、湿気た紙の摩擦音で『私を見て』と喚き散らす。

「……ッ、ぅ」

湊は布団を頭まで被り、耳を塞いだ。だが、鼓膜ではなく神経に直接響くそのノイズは、物理的な遮断を嘲笑うように浸透してくる。

枕元でスマホが震えた。母からのメッセージだ。画面を見るまでもなく、その着信音が「どうして普通に生きられないの」という湿った非難を含んでいるのがわかった。湊は身体を強張らせ、電源を切る勇気すら持てずに、ただ端末を布団の彼方へ蹴り出した。

限界だった。湊は震える手で、枕の下に隠していたガラスの小瓶を探り当てた。

小指ほどの大きさの、何の変哲もない空瓶。だが、ひんやりとした硝子の感触が掌に触れた瞬間、脳内を暴れ回っていた万年筆の咳も、時計の悲鳴も、ふつりと遮断された。

瓶の中で、吸い取られたノイズが淡い燐光となって渦を巻く。

これは魔法のアイテムなどではない。彼にとっては、精神の崩壊をギリギリで繋ぎ止めるための、酸素吸入器のようなものだ。

冷や汗に濡れたシャツが肌に張り付く不快感だけが残った部屋で、湊は膝を抱え、瓶の中の光が明滅する様を虚ろに見つめ続けた。

第二章 飽和するノイズ

翌日、食料を買いに出た湊は、アスファルトを踏みしめた瞬間に嘔吐感を覚えた。

街がおかしい。

いつもの『物』たちの乾いた怨嗟とは違う。もっと粘着質で、重油のように重苦しい低周波が、大気を振動させている。

信号待ちをしていたサラリーマンが、突然その場に崩れ落ちた。青に変わっても立ち上がらず、虚空を見つめて涎を垂らしている。ベビーカーを押していた母親が、赤子の泣き声など聞こえていないかのように、ショーウィンドウに映る自分の影に向かって無言で涙を流し続けている。

誰も彼もが、見えない泥沼に足を取られていた。

(……ぐ、あ……ッ)

湊は頭を抱え、路地裏に蹲った。こめかみの血管が破裂しそうだ。

『物』の声ではない。これは、この土地そのものが上げている断末魔だ。

コンクリートの下、何層にも積み重ねられた歴史の地層に埋もれた、名前のない残骸たち。それらが一斉に腐敗し、メタンガスのように有毒な情念を噴き上げている。

太腿のポケットが熱かった。

火傷しそうな熱を帯びた小瓶を取り出す。ガラス越しに見える光は、もはや透明ではない。どす黒い赤色が、ドクンドクンと脈打ちながら、ある方向を指し示していた。

逃げたい。今すぐ部屋に帰って、布団の中で耳を塞いでいたい。

だが、瓶が強烈な力で湊の手を引っ張る。まるで、「行かなければお前が壊れる」と脅すように。

湊は歯を食いしばり、鼻からツーと垂れる血を袖で乱暴に拭うと、歪む視界の中、ノイズの震源地へと足を踏み出した。

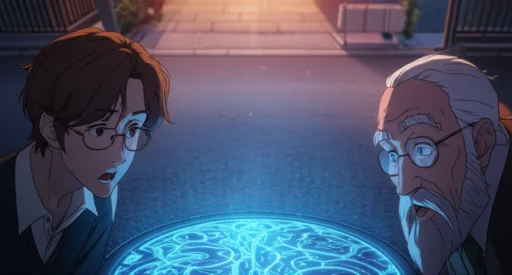

第三章 還るべき場所

街の喧騒から切り離された古い公園。その中心に鎮座する巨大な欅の木に近づくにつれ、圧力は物理的な暴風となって湊を襲った。

鼓膜がキーンと鳴り続け、平衡感覚が奪われる。

「痛い、痛い……!」

湊は地面を這うようにして進んだ。爪の間から泥が入るのも構わず、這いずった。

欅の根元。そこは、世界の裂け目だった。

視認できないほどの密度の『何か』が、噴水のように溢れ出している。

湊が握りしめた瓶は、いまや灼熱した鉄のように熱く、素手で握る皮膚を焦がしていた。

(……もう、たくさんだ)

声が聞こえたのではない。脳髄に直接、イメージが流し込まれた。

それは腐り落ちた果実の臭い。風化して崩れる骨の感触。

彼らは「思い出してほしい」などと望んでいなかった。彼らが望んでいたのは、誰の記憶にも残らず、誰の意識にも触れず、ただ泥に還り、元素レベルまで分解され、完全に消滅すること。

『存在していること』への疲れ。生者の記憶に留まることへの拒絶。

それは、社会と繋がることに怯え、自室という殻に閉じこもりたいと願う湊自身の願望と、あまりにも酷似していた。

湊は震える手で、唯一の盾である瓶を掲げた。

これを手放せば、自分を守る壁がなくなる。明日からまた、あの轟音の中で生きていかなければならない。その恐怖で指が竦む。

だが、目の前の巨大な『疲れ』は、今にも暴発して街ごと彼自身を押し潰そうとしていた。

「……わかった。僕が、消してやる」

湊は悲鳴のような声を上げ、小瓶を欅の根元の土に叩きつけた。

ガラスが砕ける音はしなかった。

代わりに、瓶に溜め込まれていた光と、土地の呻きが混ざり合い、音のない閃光となって弾けた。

第四章 透明な祝福

衝撃が去った後、世界は真空のような静寂に包まれていた。

湊は呆然と立ち尽くしていた。

耳が聞こえなくなったのかと錯覚するほど、何も聞こえない。風の音すら、質量を持って肌を撫でていくようだ。これが『静けさ』の質感なのか。

「……あ」

足元を見る。瓶は消滅していた。もはや彼を守るフィルターはない。

恐る恐る、湊は顔を上げた。

世界中の音が、再び雪崩れ込んでくる。湊は身構え、ぎゅっと目を閉じた。

しかし、聞こえてきたのは、あの乾いた怨嗟の合唱ではなかった。

『早く帰りたい』『腹が減った』『あいつの靴、ムカつく』『給料日まで持たないな』

通り過ぎる人々の、どろりとした感情の澱。焦り、嫉妬、疲労、そして僅かな期待。

それらは決して綺麗なものではなく、むしろ生臭く、耳障りなノイズだった。

だが、そこには確かな『体温』があった。冷たく渇いた物の声とは違う、血の通った人間たちの、生き汚い鼓動。

「……うるさいな」

湊は呟き、目尻に滲んだ涙を拭った。

頭痛は消えていた。

聞こえてくるのは、焦燥に満ちた他人の心の音。それはかつて彼が恐れ、避けてきた『社会』そのものだ。

けれど不思議と、以前のような吐き気は感じなかった。

腐敗した過去の亡霊よりも、嫉妬に塗れた生者のノイズの方が、まだ幾分か温かい。

湊は深く息を吸い込んだ。排気ガスと、雨上がりの土の匂い。

「帰ろう」

彼は誰に言うでもなく呟き、騒々しくも鮮やかな色彩を取り戻した街の雑踏へ、ふらつく足取りで混ざっていった。