第一章 深海一万メートルの耳鳴り

「カイト、聞こえてる? これ以上潜ると、船体のきしむ音が私の心臓の鼓動より大きくなるんだけど」

ヘッドセットから響くエレナの声には、明らかな苛立ちが混じっていた。

チタン合金の殻に閉ざされた有人潜水艇『ネレウスIV』のコクピット。

水深は一万メートルを超え、チャレンジャー海淵の底は、永遠の闇に包まれている。

「ノイズだ、エレナ。無視しろ」

僕はモニターにへばりついたまま、指先だけでコンソールを叩く。

「ノイズって……あんたねえ、このミシミシいう音が?」

「僕には聞こえない。僕が探しているのは、もっと……有機的な旋律だ」

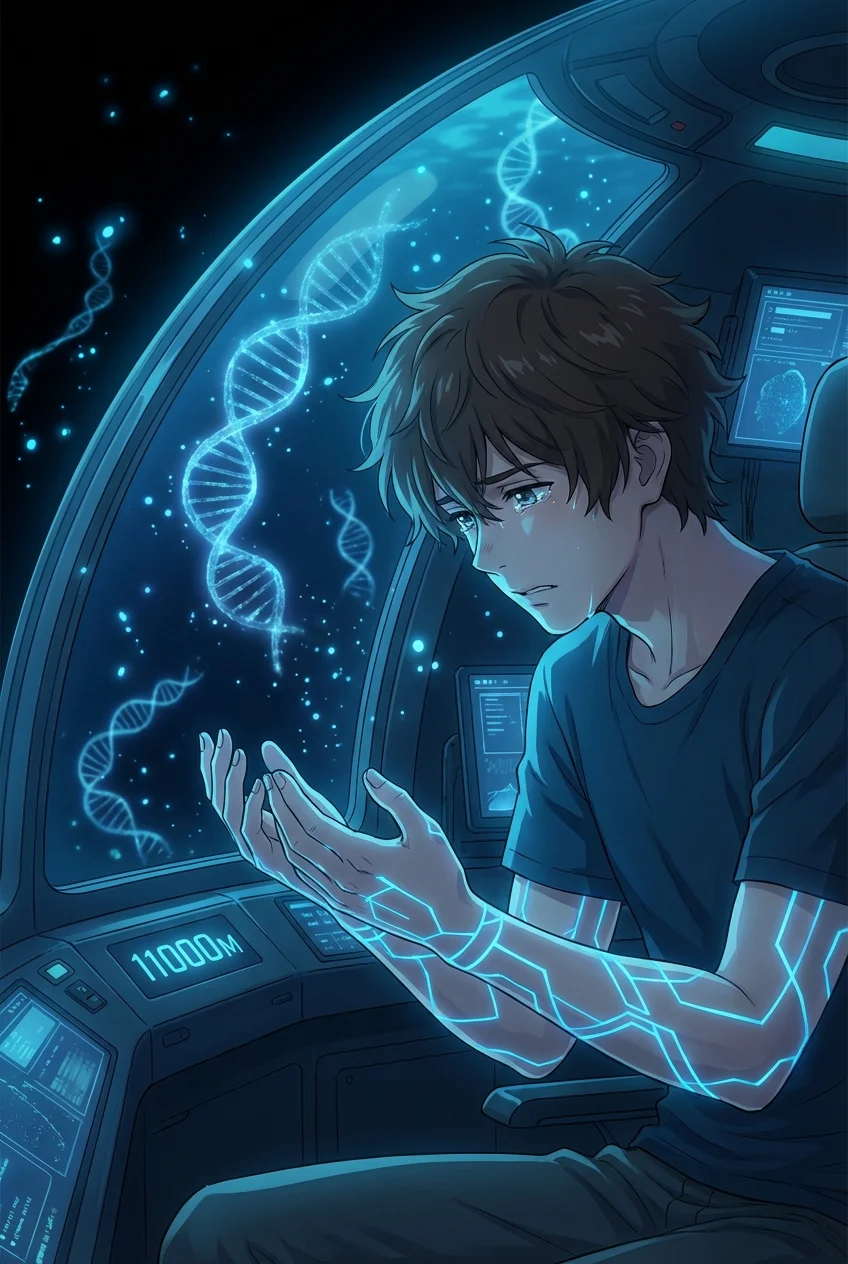

僕はカイト・アリサカ。

分子生物学者であり、学会からは『異端の聴覚』を持つ男と呼ばれている。

僕には、DNAの塩基配列が「音」として聞こえる。

共感覚の一種らしいが、僕にとってそれは才能ではなく、呪いだった。

地上の生物は、どれも似たような退屈なポップスを奏でている。

人間も、猿も、魚も。

だから僕は、ここに来た。

誰も聞いたことのない、原初の交響曲を探しに。

「ソナーに反応。距離50。岩盤の裂け目から、熱水噴出孔を確認」

エレナの声が、プロのトーンに切り替わる。

「映像出すわよ」

メインスクリーンに、暗視映像が映し出された。

黒煙を上げるチムニー(煙突)。

その周囲に群がる、奇妙なエビやカニの群れ。

だが、僕の目はそれらを通り過ぎ、その奥にある「何か」に釘付けになった。

「……あれだ」

「は? どれ?」

「マニピュレーターを右へ。あの黒い、ガラス質の塊だ」

「ただの黒曜石じゃないの?」

「違う。歌っている。……凄まじい音量だ」

僕の頭の中で、鼓膜が破れそうなほどの重低音が鳴り響いていた。

視覚的には動いていない。

だが、その黒い塊からは、複雑怪奇な「遺伝情報の奔流」が溢れ出している。

「確保する。慎重に頼むよ」

ロボットアームが伸びる。

爪先がその塊に触れた瞬間、ネレウスIVの照明が一斉に明滅した。

「なっ、何!? 電圧低下! 外部からの干渉?」

「構わず掴め!」

「無茶言わないでよ!」

エレナが悪態をつきながらも、見事な操縦でその塊をサンプラーに放り込む。

ハッチが閉じた瞬間、船内を支配していた圧迫感がふっと消えた。

「……確保完了。浮上する?」

「いや」

僕は震える手で、船内ラボの解析シークエンサーを起動した。

「ここで解析する。鮮度が命だ」

「正気? 酸素残量見てる?」

「今すぐだ、エレナ。これを逃したら、僕は一生後悔する」

僕の目には、狂気が宿っていたかもしれない。

エレナはため息をつき、操縦桿から手を離した。

「わかったわよ。でも、あんたが死ぬ時は私も道連れなんだからね。早くしてよ」

第二章 螺旋の歌

サンプラーから抽出されたのは、岩石ではなかった。

高密度の、生体組織。

炭素ベースだが、構造がまるで違う。

二重螺旋どころか、三重、四重に折り重なった、極めて強固な結晶構造を持つDNA。

「シークエンス開始……」

画面に、A、T、G、Cの文字が滝のように流れ始める。

通常なら、無機質なデータの羅列だ。

だが、僕の脳内には、荘厳なオーケストラが鳴り響き始めた。

「……美しい」

「カイト? 鼻血出てるわよ」

エレナの声が遠い。

聞こえる。

これは、単なる生物の設計図じゃない。

記憶だ。

膨大な、歴史の記録。

(……我々は、光を捨てた……)

「え?」

不意に、言葉が脳裏に浮かんだ。

音ではない。直接的な意味の伝達。

(……圧力こそが、我らを守る盾……)

「カイト、警告音が鳴ってる! 船体温度が急上昇してるわ! あのサンプル、熱を発してる!」

「待て、あと少しだ。解読率40%……」

(……地上の、汚染された大気から逃れるために……)

僕の指が止まる。

地上?

深海生物が、地上から逃げてきただって?

逆だ。

生命は海で生まれ、陸へ上がったはずだ。

「解析結果が出た……嘘だろ」

モニターに表示された系統樹。

その「未知の生物」の遺伝子は、現生人類のそれと、99.9%一致していた。

いや、一致しすぎている。

むしろ、僕たちのDNAの方が、「欠損」しているように見えた。

「どういうこと……?」

僕がつぶやいた瞬間、ラボのスピーカーがハウリングを起こした。

『……帰還せよ……同胞よ……』

「喋った!?」

エレナが悲鳴を上げる。

「違う、これは音声信号じゃない。船のシステムに直接、データを流し込んできているんだ」

サンプルケースの中で、黒い塊が脈打ち始めた。

硬い殻が解け、中から青白い光が漏れ出す。

それは、胎児のようにも、脳髄のようにも見えた。

第三章 太陽を知らない文明

『……我々は、かつて地上を支配していた種族』

脳内に響く声は、複数の男女の和音のように聞こえた。

『しかし、空から降り注ぐ毒の光……宇宙線の大嵐が、我々の遺伝子を破壊し始めた。我々は選択を迫られた。肉体を捨てて機械になるか、深海へ逃れ、肉体を作り変えるか』

「宇宙線……数万年前の、地磁気逆転のことか?」

僕は独り言のように問いかける。

『一部の者たちは、地上に残ることを選んだ。退化を受け入れ、知能を捨て、獣のように短命な肉体となってでも、太陽の下で生きることを望んだ』

背筋が凍りついた。

それが、僕たちだ。

僕たち人類は、進化の頂点などではない。

かつての高度文明が、環境激変に耐えられず、知能と寿命を犠牲にして生き延びた「成れの果て」だったのか。

そして、この深海の住人たちこそが、純正な「人類」の末裔。

「カイト! もう限界! バッテリーが落ちる!」

船内が闇に包まれた。

非常灯の赤い光だけが、僕とエレナの顔を照らす。

「あいつ、エネルギーを吸ってるのよ! このままじゃ圧壊する!」

「待ってくれ、彼らは敵じゃない。話そうとしているんだ」

「話すって、あんた死にたいの!?」

『……我々の記録媒体(メモリ)は、限界を迎えている。肉体という器が、もう持たない』

声は悲痛だった。

『我々の歴史を、技術を、失うわけにはいかない。地上の同胞よ。お前のその、欠損した遺伝子に、我々の「完全な情報」を統合させてくれ』

「統合……?」

『融合だ。お前は、本来の姿を取り戻すのだ』

第四章 逆転する進化論

「カイト、離れて!」

エレナが発煙筒を焚き、サンプルケースを叩き割ろうとする。

「やめろエレナ!」

僕は彼女の手を掴んだ。

「これは、失われた歴史そのものなんだ。破壊すれば、人類の真実は永遠に闇の中だ」

「でも、あんたが化け物になるかもしれないのよ!?」

「化け物は……僕たちの方かもしれないんだ」

僕はサンプルケースのロックを解除した。

プシュッ、という音と共に、高圧の冷気が漏れ出す。

青白い光を放つ粘菌のような何かが、スローモーションで僕の腕に這い上がってきた。

痛みはない。

ただ、熱い。

血管の中を、灼熱の歌が駆け巡る。

視界が弾けた。

見たこともない都市の風景。

クリスタルでできた塔。

音で制御される重力。

病も、争いもない、完全な調和。

それが、かつての地上の姿。

そして、破滅。

空が燃え、人々が海へ飛び込む。

体を改造し、光を捨て、冷たい闇の中で、いつか空へ帰る日を夢見ながら眠りにつく。

涙が溢れて止まらない。

これは、僕の記憶だ。

僕が忘れていた、数万年の孤独。

「……カイト?」

エレナが怯えたように後ずさる。

僕の皮膚は、透き通るような蒼色に変色し、瞳は深海魚のように大きく、黒く染まっていた。

「大丈夫だ、エレナ。僕は……思い出しただけだ」

声が変わっていた。

喉ではなく、空気の振動を直接操るような、重層的な響き。

船体の軋みが止まった。

僕が(あるいは僕の中の彼らが)、船の外壁にかかる水圧を「中和」しているのだ。

「浮上しろ、エレナ。バラストを捨てろ」

「え? でも、あんたは?」

「僕は行けない」

最終章 深淵への帰還

「どういうことよ! 一緒に帰るんでしょ!?」

エレナが僕の肩を揺さぶる。

だが、その手は僕の体をすり抜けそうだった。

「僕の細胞はもう、深海の圧力なしでは形を保てない。浮上すれば、僕は破裂して、このデータも消滅する」

完全な遺伝子を取り戻した代償。

それは、二度と太陽を拝めない体になることだった。

「データを、この船のメインコンピューターに移した。人類にはまだ早い技術かもしれないけど……きっと役に立つ」

エネルギー問題の解決策。

万病の治療法。

それらが詰まっている。

「カイト……嫌よ。置いていけない」

「行ってくれ。君には、伝える義務がある。僕たちが何者だったのかを」

僕はコンソールを操作し、強制浮上のシーケンスを起動した。

バラストタンクが空になり、ネレウスIVが急激に浮力を得る。

「カイトォォォッ!」

エレナの叫び声と共に、潜水艇は暗黒の頭上へと吸い込まれていった。

取り残された僕は、漆黒の海に一人漂う。

いや、一人ではない。

周囲の闇から、無数の青白い光が近づいてくる。

それは、深海生物たち。

いや、かつての同胞たち。

彼らは歌っていた。

悲しくも、美しい旋律で。

『おかえり』

その声が、僕の新しい聴覚を震わせる。

僕は目を閉じた。

まぶたの裏に、かつて地上で見た太陽の残像が焼き付いている。

もう二度と見ることはない、あの眩しい光。

けれど、後悔はなかった。

僕のDNAの中で、数万年の歴史が、歓喜の産声を上げていたからだ。

僕は口を開き、彼らの合唱に合わせて、最初の音を紡ぎ出した。

深淵の底で、新しい歴史が、静かに幕を開ける。