第一章 錆びた歌声

「警告。酸素残量、一二パーセント。推奨行動:直ちに帰還せよ」

ヘルメットのHMD(ヘッドマウントディスプレイ)に点滅する赤文字を、俺は舌打ち一つで追いやった。

「うるせえな、ポンコツ。あと一〇分は保つだろ」

「訂正。安全マージンを考慮すると、活動限界まであと四分二〇秒です」

「四分あれば、カップ麺が出来上がって釣りが来る」

俺、カイ・サカキは、右手に握ったプラズマカッターの出力を上げた。

目の前にあるのは、二一世紀中頃に打ち上げられたとされる気象衛星の残骸だ。

月面の「静かの海」なんて名ばかりの、このゴミ溜めみたいな第9セクターにおいて、こいつは上玉だ。

カッターの刃先が、酸化したチタン合金に触れる。

――キィィィィィィン。

頭蓋骨の裏側を舐め回されるような、甲高いノイズ。

鼓膜じゃない。骨に響く。

「……聞こえるぜ。お前、ここが痛いんだろ?」

俺には『金属の悲鳴』が聞こえる。

共感覚の一種らしいが、医者にかかる金なんぞありゃしない。

ただ、この特異体質のおかげで、構造的に脆くなっている継ぎ目を一発で見抜ける。

火花が散る。

真空の宇宙空間では音はしないはずだが、振動がスーツを通じて俺の身体を揺さぶる。

パキン、と小気味よい感触と共に、衛星の外殻が剥がれ落ちた。

中から現れたのは、無傷の記憶媒体(データコア)。

「ビンゴ」

口元が歪む。

これで今月の酸素税(エア・タックス)が払える。

重力維持費も、水代も。

「警告。心拍数上昇。酸素消費速度が増加中。残量八パーセント」

「わーってるよ。帰るぞ、相棒」

俺は剥がしたレアメタルとデータコアを背中のコンテナに放り込むと、月面の砂(レゴリス)を蹴った。

重力の軽いステップ。

だが、背負っている借金の重さは、地球の六倍じゃ済まない。

見上げれば、漆黒の空に青い宝石が浮かんでいる。

地球。

俺たちの祖先が捨てた故郷。

そして、今や富裕層だけが住むことを許された聖域。

俺たち『月面棄民(ルナ・ラット)』にとって、あの青色は希望の色じゃない。

あれは、俺たちを見下す監視カメラのレンズの色だ。

第二章 ブラックボックスの取引

ルナ・コロニー「アルテミス・スラム」。

気密ドームの入り口で、シューっというエアロックの加圧音と共に、身体に重力が戻ってくる。

「おかえり、カイ。また際どい残量で帰ってきたな」

整備工の親父が、俺の気密スーツのメーターを見て呆れたように笑う。

「スリルは最高のスパイスさ。……ほらよ、今日の収穫だ」

俺はコンテナの中身をカウンターにぶちまけた。

チタン合金の輝きに、親父の義眼がズームする。

「悪くねえ。純度も高い。……ん? なんだこりゃ」

親父が拾い上げたのは、あのデータコアだ。

表面に刻印されたロゴは、今の統治企業「ルナ・コープ」のものではない。

もっと古い、国家プロジェクト時代のものだ。

「オールドスクールの遺物だ。コレクターなら高値を付けるだろ?」

「……カイ、これはマズいぞ」

親父の声のトーンが落ちた。

「こいつには、最高レベルのプロテクトがかかってる。『極秘(トップシークレット)』のタグ付きだ。中身が何であれ、一般人が触れていいシロモノじゃねえ」

「ハッ、脅かすなよ。昔のエロ動画でも入ってんじゃねえの?」

「笑い事じゃねえ! ルナ・コープの治安維持部隊(セキュリティ)に見つかったら、即座にエアロックから放り出されるぞ」

親父はデータコアを俺に突き返した。

「俺は買い取れねえ。とっとと捨ててこい」

追い出されるように整備工場を出た俺は、薄汚れた路地裏を歩いていた。

スラムの空気は常に澱んでいる。

再生フィルターの交換時期が過ぎているのだ。

油と汗、そして安物の合成麻薬の甘ったるい匂い。

手の中のデータコアが、熱を帯びているように感じた。

捨てろと言われて、はいそうですかと捨てられるか。

俺の口座残高はマイナス六桁。

来週の支払い期限までに金を作らなきゃ、俺自身がスクラップにされる。

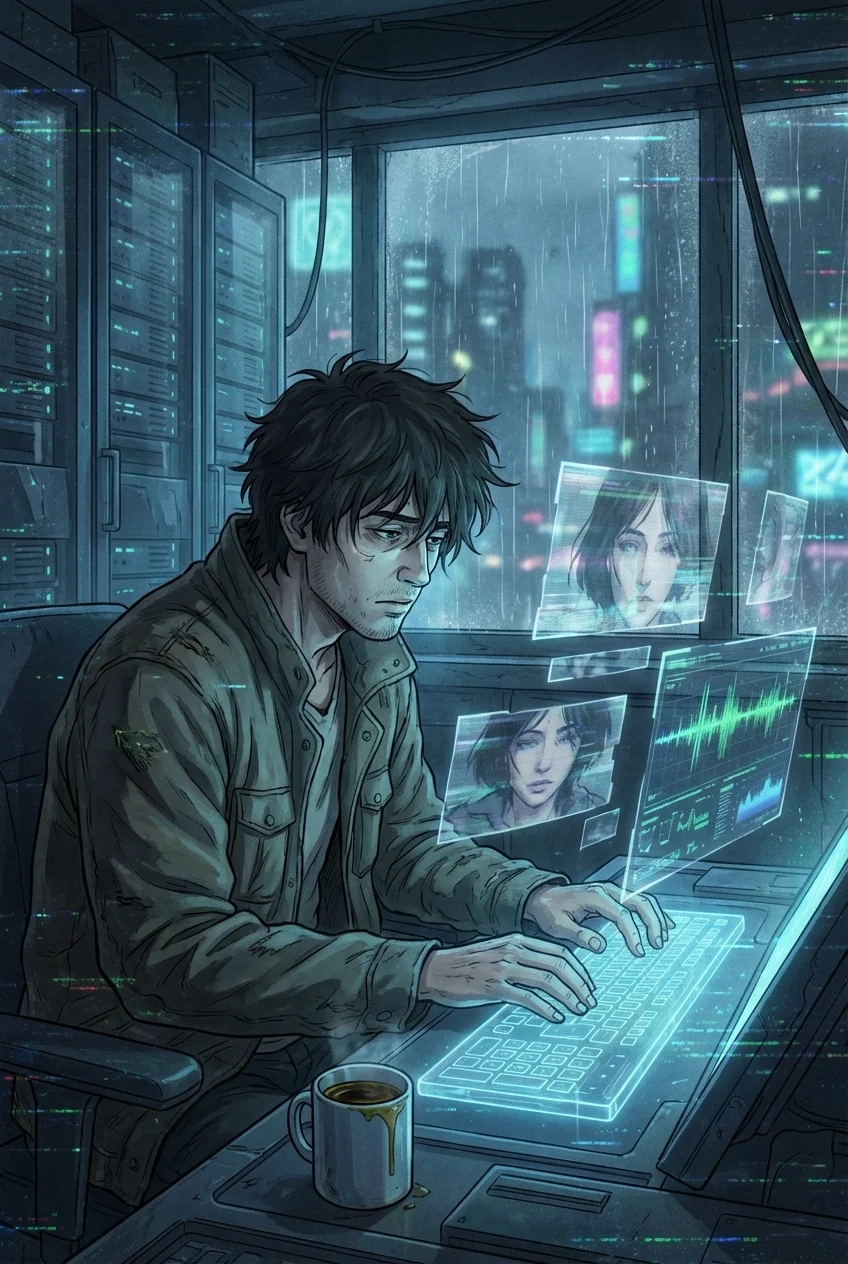

「……見るだけなら、タダだろ」

俺は路地裏のネットカフェ代わりのハッキング・ブースに滑り込んだ。

薄暗い個室。

旧式の解析ツールを接続する。

モニターに羅列される文字列。

プロテクトは堅牢だが、俺の『耳』はデジタルの軋みさえ捉える。

論理構造の脆い部分(セキュリティホール)が、悲鳴を上げているのが分かるんだ。

「そこか……!」

エンターキーを叩き込む。

画面が赤から緑へ。

開かれたファイル。

そこに映し出されたのは、動画データだった。

日付は三日前。

『……は……失敗した。繰り返す、深層掘削は失敗した』

ノイズ混じりの音声。

映っているのは、ヘルメットを被った男。

背景には、見たこともない巨大な空洞。

『ルナ・コープは隠蔽している。過度なヘリウム3採掘が、月のマントル構造に亀裂を入れた。連鎖崩壊はもう止められない。あと一ヶ月……いや、二週間で、この居住区(コロニー)は圧壊する』

俺は息を呑んだ。

心臓が早鐘を打つ。

『彼らは知っている。だからこそ、あの「深宇宙探査船」を建造しているんだ。あれは探査船じゃない。脱出船だ。富裕層(ボードメンバー)だけを乗せて、地球へ逃げ帰るための……』

映像が途切れた。

「……嘘だろ」

俺は震える手でコンソールを握りしめた。

月の崩壊。

俺たちが、ただの捨て石?

毎日、肺が焼けるような思いをして働いて、税金を払って、それでもこのザマかよ。

その時、ブースの扉が乱暴に蹴破られた。

「そこまでだ、ネズミ野郎」

立っていたのは、黒い装甲服に身を包んだ治安維持部隊。

銃口が、俺の眉間に向けられている。

第三章 重力という名の鎖

「データコアを渡せ。そうすれば、苦しまずに殺してやる」

隊長の男が、合成音声で告げる。

俺は両手を挙げながら、頭をフル回転させた。

こいつらは最初から俺をマークしていた。

あの衛星を見つけた瞬間から。

「……なあ、あんた等は知ってんのか? このコロニーがもうすぐ潰れるって」

「知る必要のないことだ。我々は契約に従う」

「契約だと? あんた等も置き去りにされるんだぞ! あの船には役員しか乗れねえんだ!」

「黙れ!」

発砲音。

レーザーが俺の頬を掠め、背後のサーバーを焼く。

俺はとっさに机の下の非常用ハッチを蹴った。

スラムのブースには、違法回線を引くための床下配管がある。

「逃がすな!」

狭い配管の中を、俺は這いずり回った。

埃と汚水まみれになりながら。

(畜生、畜生、畜生!)

俺は走りながら、自分の甘さを呪った。

一発逆転なんてない。

あるのは、搾取するか、されるかだけだ。

配管を抜けると、そこはコロニーの最下層、巨大なエア・フィルター施設だった。

ゴウゴウと唸る巨大なファン。

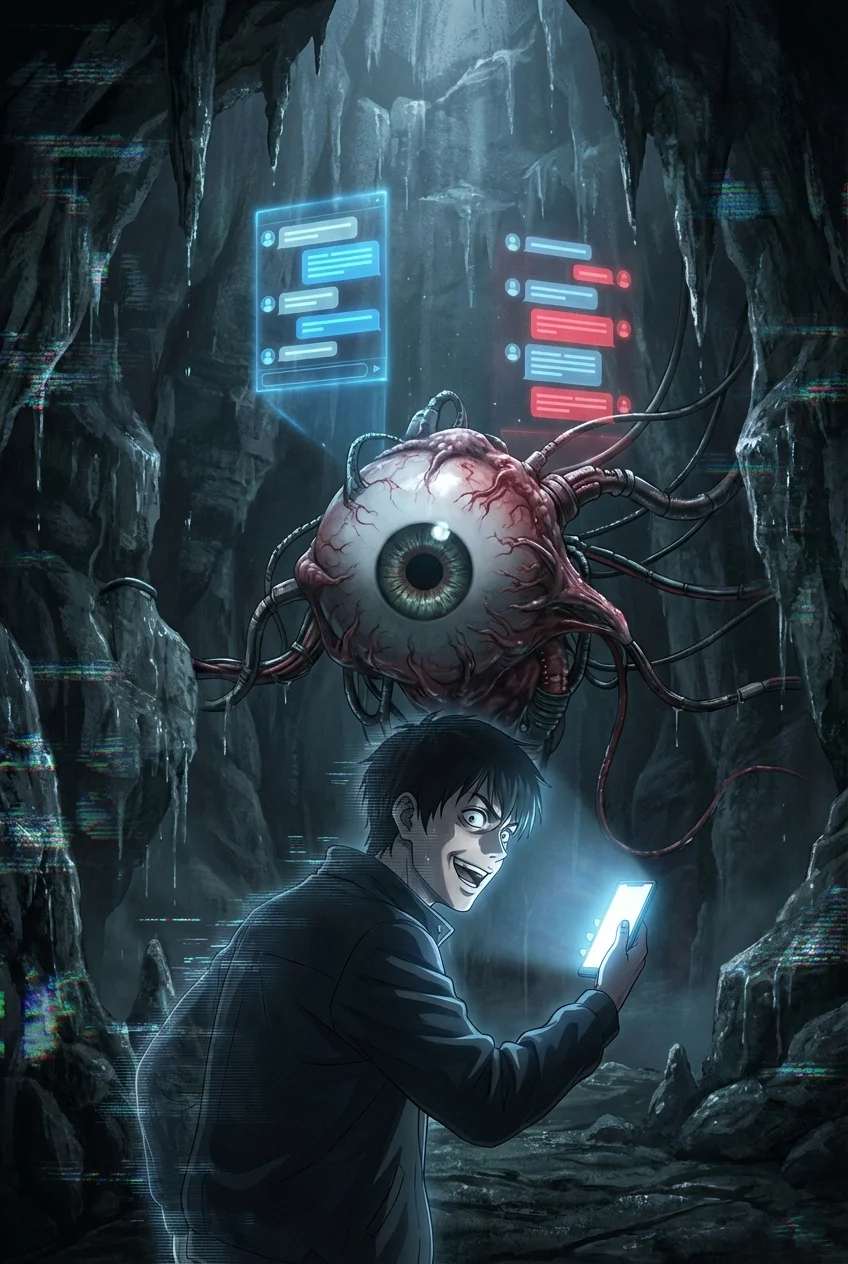

俺は端末を取り出した。

データはまだここにある。

これを全コロニーの回線にブロードキャスト(一斉送信)すれば、暴動が起きる。

そうすれば、連中の脱出計画も狂うはずだ。

だが、送信ボタンを押そうとした指が止まる。

(これを流せば、俺の居場所は完全にバレる。確実に殺される)

逆に、このデータをルナ・コープに売り渡せば?

「口止め料」として、あの脱出船の席を一つくらい用意させられるかもしれない。

俺にはその才能がある。

この状況を利用して、勝ち組に回るチャンスだ。

俺は、汚れた手を見つめた。

爪の間に入り込んだレゴリスは、何度洗っても落ちない。

「……カイ、聞こえるか」

不意に、通信が入った。

整備工の親父だ。

「親父! 今すぐ逃げろ、ここは危ねえ!」

「分かってる。奴らが店を囲んでる……カイ、お前は賢い奴だ。生き延びろ」

銃声。

そして、通信が切れた。

「……親父?」

静寂。

ファンの回転音だけが、虚しく響く。

俺の中で、何かが切れた音がした。

金属の悲鳴よりも鋭く、痛ましい音が。

第四章 決断の周波数

俺は中央制御室へ向かった。

放送設備をジャックするためじゃない。

もっと直接的な、そして最悪な方法をとるために。

制御室の前には、二機の警備ドローン。

俺はプラズマカッターを抜いた。

「聞こえるぜ、お前らの弱点がよぉ!」

ドローンの装甲の継ぎ目、微細なクラック。

そこにカッターを叩き込む。

一機、爆散。

もう一機が俺の肩を撃ち抜く。

「ぐあっ……!」

焼けるような激痛。

だが、アドレナリンが痛みを麻痺させる。

俺は二機目のセンサーアイにカッターを突き立てた。

制御室に雪崩れ込む。

オペレーターたちが悲鳴を上げて逃げ惑う。

俺はメインコンソールに、持っていたデータコアを突き刺した。

そして、全セクターへの緊急放送回線を開く。

「あー、テステス。……聞こえるか、ルナ・コープのクソ野郎ども」

モニターに、役員室の映像が割り込む。

脂ぎったスーツの男が、顔を真っ赤にして怒鳴っている。

『貴様! 何をする気だ! 取引なら応じてやる! 金か? 地球へのチケットか?』

俺は笑った。

口の中が血の味がする。

「チケットだって? ああ、魅力的だな。だが、残念ながら満席だそうだ」

俺はコンソールを操作する。

データの送信先は、ニュースサイトじゃない。

コロニーの構造維持システムだ。

「お前らが隠してた『崩壊予測データ』を、構造維持AIに直接食わせてやる」

『な、何を……!?』

「このコロニーのAIは優秀だ。崩壊が不可避だと判断すれば、安全規定に基づいて『緊急パージ』を実行する。居住区画を切り離して、独立生命維持モードに移行するんだ」

『馬鹿な! そんなことをすれば、建設中の探査船(アーク)への接続通路も切断される! 我々も乗れなくなるぞ!』

「それが狙いだよ」

俺は送信キーに指をかけた。

「俺たちはここ(月)で死ぬ。お前らも一緒に泥水を啜って、錆び付いて死ぬんだよ」

『やめろ! やめてくれ! 10億クレジットやる! 市民権もだ!』

「……悪いな。俺は耳がいいんだ」

俺は目を閉じた。

「お前らの心臓が、恐怖で軋む音が聞こえるよ。……最高の音楽だ」

エンターキーを叩いた。

第五章 星屑のカーテンコール

警報音が鳴り響く。

重低音と共に、コロニー全体が振動する。

強制分離(パージ)が始まったのだ。

居住ブロックが、ドックから切り離されていく。

窓の外、建設途中だった巨大な宇宙船が遠ざかっていくのが見えた。

完成間近だった希望の箱舟。

今や、誰の手にも届かない彼方へ。

治安部隊が突入してくる気配はない。

連中も、逃げ場を失ってパニックになっているのだろう。

俺は床に座り込んだ。

肩の傷から血が流れ、意識が遠のいていく。

モニターには、パニックになる役員たちの映像と、状況を理解できずに窓の外を見上げるスラムの住人たちの様子が交互に映し出されている。

(これで、良かったのか?)

分からない。

俺は全員を道連れにしただけかもしれない。

崩壊までの時間は変わらない。

ただ、不平等な脱出を阻止しただけだ。

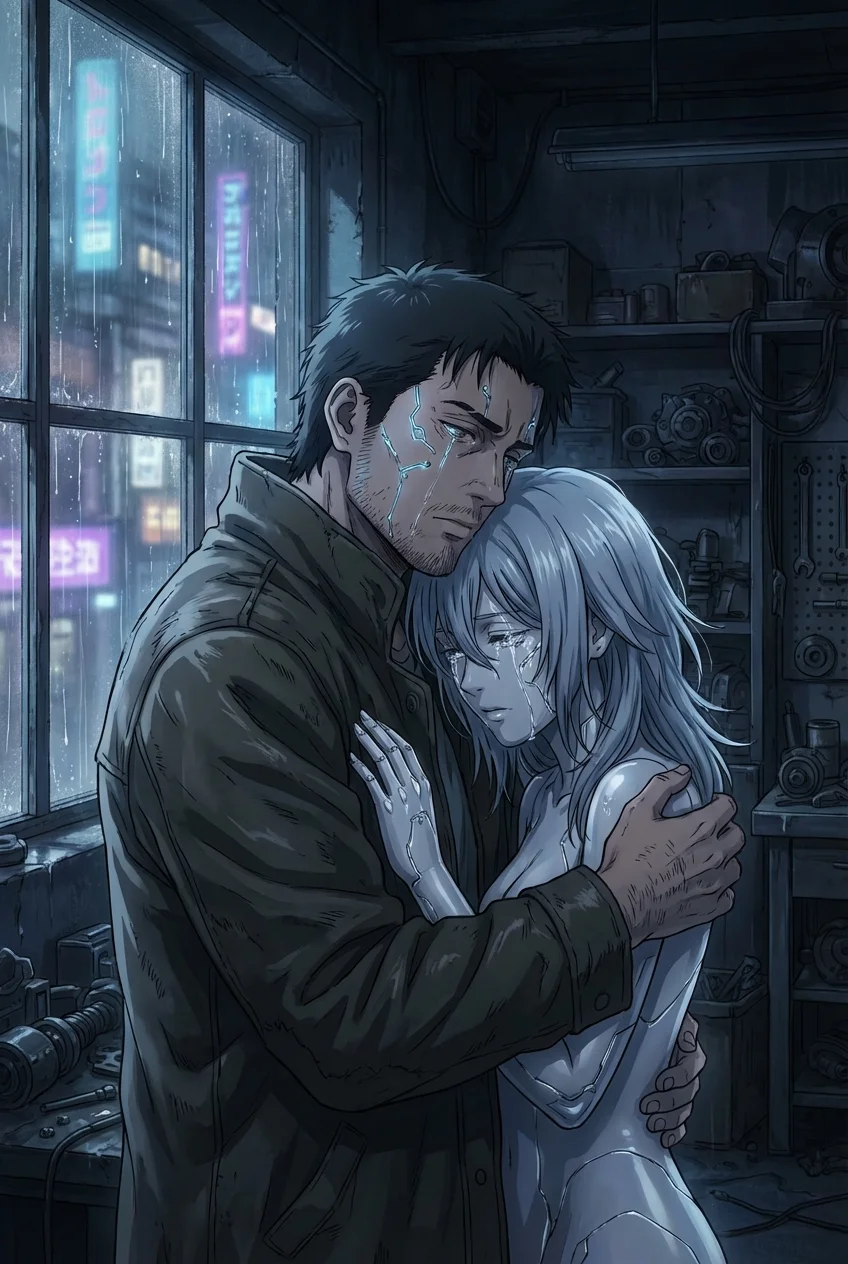

「……カイ」

不意に、切れたはずの通信機から声がした。

ノイズ混じり。

「……親父? 生きてたのか?」

「ああ……瓦礫の下だがな。……お前、とんでもねえことをしやがったな」

「へへ……叱るなよ。これでもう、誰も逃げられない。みんなで仲良く、月の藻屑だ」

「……いや」

親父の声が、微かに震えていた。

「外を見てみろ」

俺は重い頭を上げて、広角モニターを見た。

切り離された居住ブロック。

その推進剤(スラスタ)が、一斉に点火していた。

「な……?」

「AIの判断だ。月面での崩壊が不可避なら……コロニーごと月を離脱する。それが唯一の生存確率が高い選択肢だと、計算しやがった」

居住ブロックは、ゆっくりと、しかし確実に月面を離れていく。

行き先は地球じゃない。

推進剤も食料も足りない。

ただ、崩壊する月面から離れ、宇宙の暗闇へと漂流を始める。

それは、緩やかな死への船出かもしれない。

だが、あそこで圧し潰されるよりはマシだ。

「……ハ、ハハハ」

乾いた笑いが漏れた。

俺たちは、本当の意味で『棄民』になったわけだ。

故郷も、大地も失って。

俺は窓の外、遠ざかる月を見つめた。

ボロボロで、穴だらけの、灰色の牢獄。

「あばよ。……せいぜい、静かに眠りな」

視界が暗転する。

聞こえるのは、コロニーの金属がきしむ音。

それは悲鳴じゃなく、産声のように聞こえた。

生活圏としての宇宙。

ああ、ここは確かに地獄だ。

だが、俺たちが選んだ、俺たちの地獄だ。

(了)