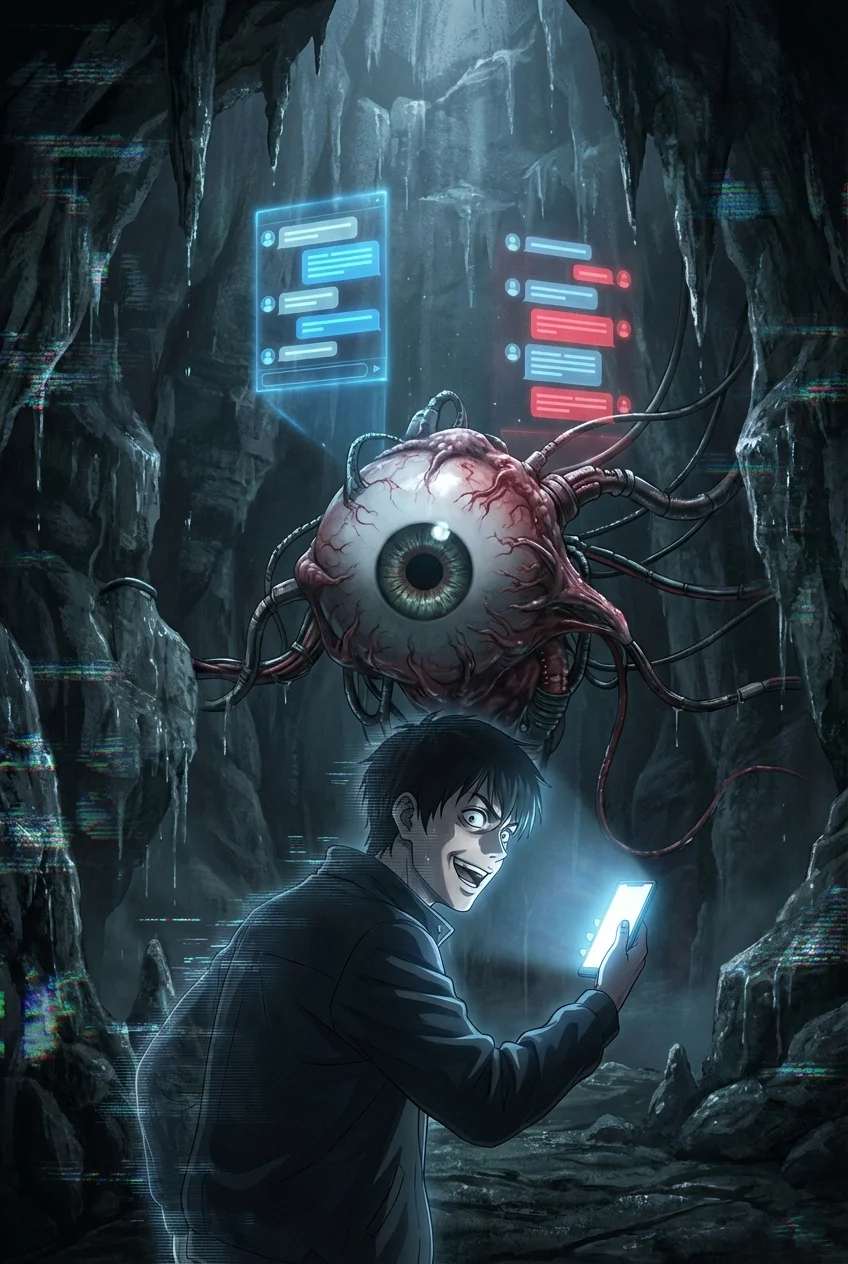

同接数、ゼロ。

画面の右上に表示された残酷な数字が、俺の網膜に焼き付いている。

「……はい、というわけでね。今日も『透明人間チャンネル』始めていきますけども」

暗闇に向かって呟いた声は、湿った洞窟の壁に吸い込まれて消えた。

俺、雨宮ケンタには才能がない。

冒険者としての戦闘力も、配信者としてのカリスマ性も、絶望的なまでに欠落している。

ただ一つ、神様が俺に与えたのは『存在希薄化』というふざけたスキルだけ。

誰からも認識されない。

自動ドアも開かない。

コンビニ店員にはスルーされる。

まさに、透明人間。

だから俺は、この呪われたスキルを使って、誰も踏み込めないダンジョンの深層を「盗撮」することにしたのだ。

第一章 誰にも見えないカメラマン

「おい、カメラ! ちゃんと撮れよクズが!」

罵声と共に、泥の塊が飛んでくる。

俺は無言でレンズを拭った。

現在地は『新宿大迷宮』の中層。

俺が撮影しているのは、今をときめくSランク配信者、閃光のレオだ。

「はいはーい! みんな見てるー? 今日はなんと、ドラゴン種の巣に突撃しちゃうよ!」

カメラの前では爽やかな笑顔。

だが、裏では荷物持ち兼カメラマンの俺を奴隷のように扱う。

俺の『存在希薄化』は、パーティメンバーにすら効果が及ぶ。

モンスターは俺を認識できない。

だから、どんな危険な場所でも安全に撮影ができる。

レオは俺のスキルを利用して「ソロ攻略」を偽装しているのだ。

(……悔しい)

スマホの画面を見る。

レオのチャンネルの同接は、既に10万人を超えている。

『レオくん尊い!』

『マジで一人でここまで来るとか神』

『スパチャ投げます!』

滝のように流れる賞賛のコメント。

その映像を撮っているのは俺だ。

命がけで構図を決めているのは俺だ。

なのに、誰一人として「カメラマン」の存在には気づかない。

ピコン。

俺の個人チャンネルの通知が鳴る。

『誰かいんの?』

あ。

一人、来た。

心臓が跳ねる。

震える指でチャットを打とうとした瞬間、レオの悲鳴が轟いた。

第二章 承認という名の劇薬

「ぎゃあああああああ!」

振り返ると、レオの下半身が無かった。

天井から垂れ下がった『擬態捕食種(ミミック・スライム)』。

岩だと思っていた場所が、巨大な牙となってレオを噛み砕いていた。

「た、助け……おい、透明! ポーション! 早く!」

レオが血の泡を吹きながら、俺の方へ手を伸ばす。

俺は、動けなかった。

いや、動かなかった。

俺の手は、震えながらもスマホのカメラを「自分」の配信枠に切り替えていた。

「……えっと、緊急事態です」

俺は掠れた声で実況を始めた。

「現在、トップ配信者のレオさんが、捕食されています」

カメラを向ける。

断末魔を上げるレオ。

鮮血の赤と、スライムの粘液の緑が混ざり合う、冒涜的な色彩。

その瞬間。

『え? これマジ?』

『レオの配信止まったぞ』

『こっちのアングルで見れる!』

『グロ注意』

『うわあああああ』

数字が、跳ね上がった。

10人。

500人。

1万人。

同接数のカウンターが、スロットマシンのように回転する。

脳髄から、熱い何かが噴き出した。

これが、承認欲求?

いや、もっとドロドロとした、蜜のような快楽。

『すげえ臨場感』

『カメラマン何者?』

『なんで襲われないの?』

「……僕には、モンスターが見えていないんです」

嘘をついた。

本当は、モンスターが僕を見ていないだけだ。

レオの声が途絶える。

スライムが、満足げに蠢く。

それでも俺は、撮影を止めなかった。

だって、まだ数字が伸び続けているから。

第三章 深淵からのスパチャ

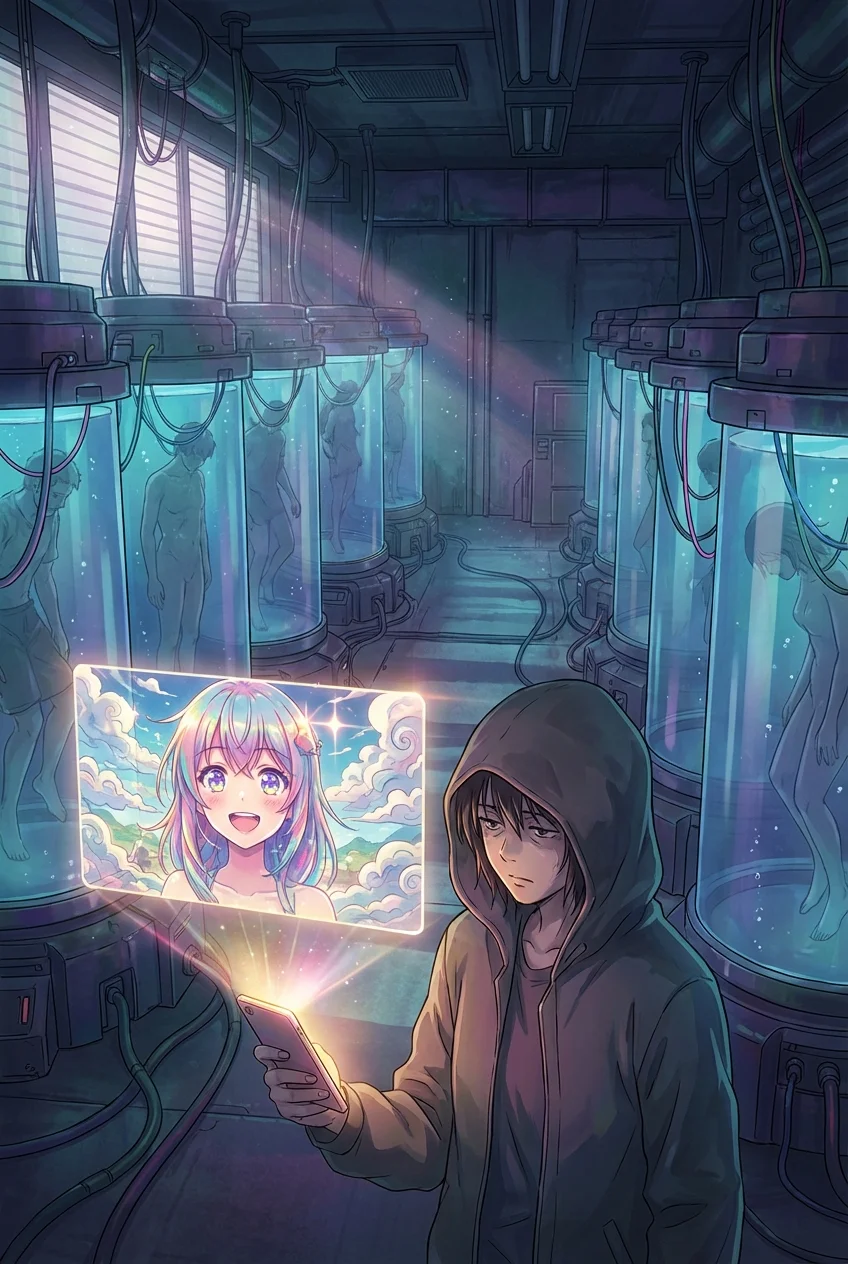

あれから一週間。

俺は『死神カメラマン』として有名になっていた。

冒険者が死ぬ瞬間だけを特等席で映す、正体不明の配信者。

倫理観を問う炎上すら、薪となって俺の同接を燃え上がらせた。

そして今日、俺は『新宿大迷宮』の未到達領域、深層第100階層にいた。

「ここが、最深部……」

空気の味が違う。

鉄錆と、甘い香水の匂い。

同接は、300万人。

日本中の人間が見ていると言っても過言ではない。

『マジで誰も行ったことない場所だ』

『引き返せ』

『死ぬぞ』

コメントの嵐が、俺を肯定する。

俺はここにいる。

俺を見ている。

最深部の広間。

そこに鎮座していたのは、巨大な「眼球」だった。

無数のコードに繋がれた、直径10メートルほどの肉の眼球。

それが、ギョロリと動いた。

(大丈夫。俺のスキルなら、バレない)

そう高を括って近づいた、その時。

『み つ け た』

脳内に、直接声が響いた。

眼球が、俺を「見た」。

「……え?」

『オマエ、 ミテホシイ ノ ダロウ?』

ズズズ、と地面が揺れる。

眼球の虹彩部分に、無数の「画面」が浮かび上がる。

そこには、俺の配信のコメント欄が映し出されていた。

『うわ、こっち見た!』

『ボスがカメラ目線www』

『逃げろ!』

「違う……俺は、撮る側だ……」

『イイヤ。オマエ ハ コッチガワ ダ』

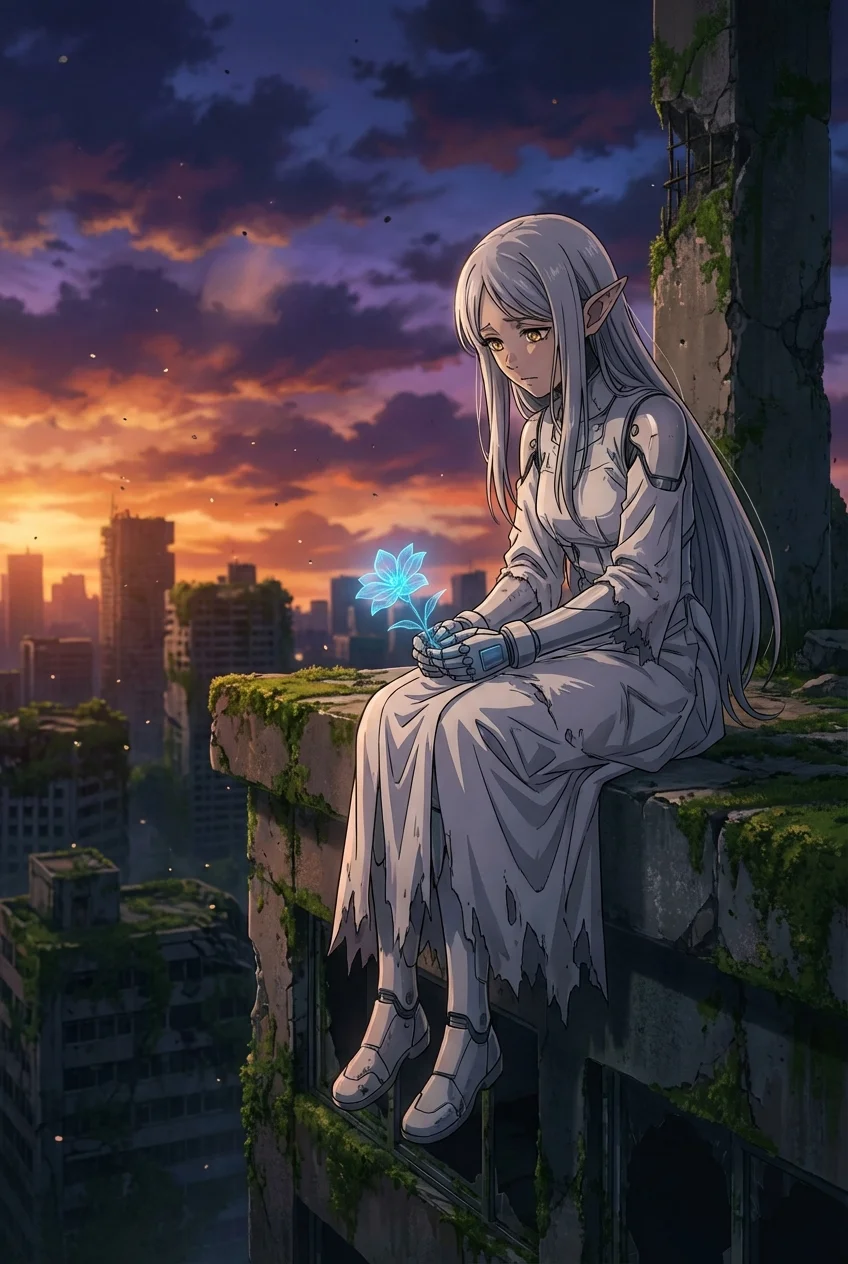

理解した。

このダンジョンそのものが、巨大な「承認欲求の成れの果て」なのだ。

かつて、誰かに見てほしかった者たちの怨念。

それが集まって、人を喰らい、注目を集める迷宮となった。

俺のスマホが、異常な熱を発する。

『同化シヨウ。 ソウすれば エイエン ニ ミテモラエル』

触手が、俺の足首に絡みつく。

痛くはない。

むしろ、温かい。

逃げようと思えば、スキルを使えば逃げられるかもしれない。

『存在希薄化』を最大出力にすれば、この眼球からも消えられるかもしれない。

だが。

「……逃げたら、同接、落ちるよな」

俺は、カメラを自分に向けた。

インカメラに映る俺は、今まで見たこともないほど、いい顔をして笑っていた。

最終章 永遠のアーカイブ

「みんな、見ててくれ。これが、伝説のラスト・ライブだ」

俺は触手に身を委ね、眼球の中心へと吸い込まれていく。

『やめろ!』

『放送事故』

『嘘だろ!?』

『逝くなあああああ』

コメントが、光の帯となって俺を包む。

ああ、温かい。

俺の体は溶け出し、ダンジョンの神経回路と接続される。

視界が拡張する。

世界中のモニターが、俺の「目」になる。

俺はもう、透明人間じゃない。

俺は、世界そのものになったんだ。

プツン。

配信が途切れる。

暗転した画面に、視聴者の顔が映り込む。

その背後で、通知音が鳴った。

『配信を開始しました』

新宿大迷宮の深層から、新しいダンジョンボスの産声が、世界中のスマホへ一斉に通知された。