第一章 最後の輝きを追う者

街は緩やかに死にかけていた。アスファルトの灰色、建物の無機質な影、人々の瞳から消え失せた熱。かつてこの世界を彩っていたはずの何かが、日に日に色褪せ、その輪郭を失っていくのを、カイだけが感じていた。人々はそれを『成熟』や『冷静』と呼んだが、カイには分かっていた。世界から『愛』が失われつつあるのだ。

「また、一つ消える」

カイはコートの襟を立て、雑踏のノイズの中から、か細い悲鳴を聴き取っていた。それは概念が断末魔を上げる音。黄昏時の路地裏、若い男女が背を向けて立ち尽くしていた。女の頬を伝うのは涙ではなく、乾いた諦念。男の拳は握られてはいるが、そこに怒りの熱はない。彼らの心に宿っていた『愛』の灯火が、今まさに消えようとしていた。

カイはそっと目を閉じる。息を吸い込み、自らの存在の一部を、見えない糸のように手繰り寄せた。それは彼自身の最も温かい記憶、エマと初めて出会った日の、胸の高鳴りを燃料にするような行為だった。

「燃えろ」

囁きと共に、カイの身体から何かが抜け落ちていく感覚。引き換えに、二人の間に奇跡が起こる。男がゆっくりと振り返り、ためらいがちに女の肩に触れた。女の身体がびくりと震え、凍てついていた瞳に、僅かな光が宿る。

「……ごめん」

その一言が、乾いた大地に染み込む一滴の水のように、二人の心を潤していく。失われかけた『愛』は、カイから与えられた燃料を得て、再び強く、赤く燃え上がった。

カイは安堵の息を吐くと同時に、鋭い喪失感に襲われた。エマとの出会いの記憶。確かにそこにあったはずの情景が、セピア色の写真のように色褪せ、ディテールが思い出せない。彼はよろめきながら壁に手をついた。代償は、いつもそうだ。誰かの愛を救うたび、自分の中の愛しい記憶が削られていく。自分の存在そのものが、世界から一枚ずつ剥がされていくような、途方もない孤独感。

路地裏の男女が去った後、空からキラリと光る何かが舞い落ちてきた。消滅を免れた『愛』が放った、感謝の光。カイはそれを慎重に拾い上げる。それは小さな透明なガラス玉だった。中には、夕焼けのような淡い光が封じ込められている。彼のコレクションが、また一つ増えた。

自室に戻ると、棚に並べられた無数のガラス玉が、静かに光を放っていた。一つ一つが、彼が救い、そして失ってきた愛の証。

「綺麗だね、カイ。でも……」

背後から、恋人であるエマの柔らかな声がした。彼女は棚を眺めながら、不思議そうに首を傾げる。

「なんだか、とても悲しい音がする。この子たち」

カイは振り返れなかった。エマの言葉は、いつも核心を突く。このガラス玉が発する音は、消えゆく愛のレクイエムであり、そして、削れていくカイ自身の魂の軋む音なのだから。彼はただ、手の中の新しいガラス玉を強く握りしめた。その冷たさが、自分の輪郭をかろうじて繋ぎ止めてくれているような気がした。

第二章 薄れゆく写真の男

「ねえ、カイ。私たち、どこで初めて会ったんだっけ?」

ソファで隣に座るエマが、唐突に尋ねた。窓から差し込む午後の光が、彼女の髪を蜂蜜色に染めている。カイの心臓が、嫌な音を立てて跳ねた。

「公園だよ。君が読んでいた本のタイトルを、僕が尋ねたんだ」

淀みなく答える。それは事実だ。知識としては、正確に覚えている。だが、その時の空気の匂い、彼女が驚いて顔を上げた時の瞳の輝き、高鳴った心臓の音――それらが、まるで他人の記憶を読んでいるかのように、実感として伴わない。

「そっか。そうだっけ」

エマは納得したような、しないような曖昧な表情で頷き、再び本に視線を落とした。だが彼女の微かな違和感は、カイの胸を鋭く抉る。彼は自分の能力が、ただ記憶を奪うだけでなく、エマとの繋がりさえも希薄にしているのではないかと、恐ろしくてたまらなかった。

最近、エマは時々、カイの名前を呼ぶのを一瞬ためらうことがあった。「ええと……カイ」と、まるで初めて呼ぶ名前のように。そのたびに、カイの世界は音を立てて崩れていく。

壁に飾られた写真立てが、彼の不安を肯定していた。一年前に二人で旅行に行った時の写真。笑い合うエマの隣で、カイの姿が心なしか霞んで見える。最初は光の加減かと思った。だが、ガラス玉が増えるたびに、写真の中の彼の輪郭は、まるで水に滲んだ絵の具のように、ゆっくりと、しかし確実にぼやけていっている。

「どうして、こんなにも『愛』は失われていくんだ……」

カイは夜ごと、古い図書館で文献を漁った。なぜ『愛』だけが、これほど急速に消滅の危機に瀕しているのか。その答えを探して。そして、彼はある記述に行き着く。

『全ての概念には、それを司る"原初の存在"がいる。人々が概念を信じ、育むことで"原初の存在"は力を得、世界を安定させる。だが、人々がそれを忘れ去る時、"原初の存在"は力を失い、概念もまた世界から消滅する運命にある』

カイは戦慄した。『愛』にも『原初の存在』がいる。そして、その存在が今、弱りきっているのだ。人々が愛を信じなくなったせいで。

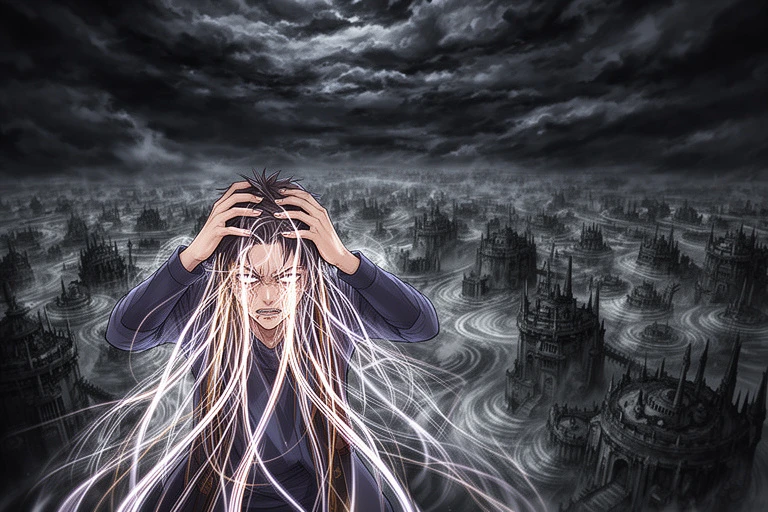

そして、最悪の疑念が彼の心を蝕む。自分の能力は、消えかけた愛を一時的に燃え上がらせるだけのものではないか。それは、弱りきった『原初の存在』から、さらに命を搾り取る行為なのではないか。愛を守っているつもりが、実はその消滅を加速させているのではないか?

その考えに至った瞬間、部屋中のガラス玉が一斉に鳴動した。まるで、彼の絶望に共鳴するかのように。悲しく、か細い音色が、彼の罪を告発しているように響き渡った。

第三章 世界が終わる音

その日は、空が完全な灰色だった。太陽は昇っているはずなのに、世界は光を失い、まるで巨大な鉛の箱に閉じ込められたようだった。街行く人々は誰とも視線を交わさず、まるでプログラムされた機械人形のように歩いている。肩がぶつかっても、謝罪もなければ、苛立ちもない。ただ、無関心だけがそこにあった。

『愛』の概念が、臨界点を迎えていた。

カイは息を切らしてアパートの階段を駆け上がった。エマ、エマだけは。彼女だけは、まだ自分を覚えているはずだ。ドアを開けると、エマは窓の外をぼんやりと眺めていた。

「エマ!」

彼が名前を呼ぶと、彼女はゆっくりと振り返った。その瞳には、カイが最も恐れていた色が浮かんでいた。暖かな光が完全に消え失せ、見知らぬものを見るような、冷たいガラス玉のような瞳。

「……あなた、誰?」

言葉が、氷の刃となってカイの胸を貫いた。息ができない。足元から世界が崩れ落ちていく。

「僕だよ、カイだ。忘れたのか?君の、恋人だ!」

彼は必死に叫んだ。だが、エマは困惑したように眉をひそめるだけだった。

「ごめんなさい。人違いじゃ……でも、どうして?どうしてあなたは、そんなに泣きそうな顔をしているの?」

絶望。カイは膝から崩れ落ちた。終わった。世界も、自分も。エマに忘れられた瞬間、彼の存在意義は完全に消滅した。彼女の記憶こそが、この世界に彼を繋ぎ止める最後の錨だったのだ。

その時だった。カイのコートのポケットや鞄から、彼が集めた全てのガラス玉が床にこぼれ落ちた。カラン、コロン、と無機質な音を立てて転がる数十個の光の粒。それらが、まるで最後の力を振り絞るかのように、一斉に輝きを放った。

部屋が眩い光に包まれる。ガラス玉から溢れ出したのは、封じ込められていた『愛』の記憶の奔流。初めて手をつないだ恋人たちの喜び。我が子を抱きしめる母親の無償の愛。友のために命を懸けた兵士の献身。数えきれないほどの愛の記憶が、濁流となってカイの意識に流れ込んできた。

そして、その奔流の果てで、彼は見た。全ての記憶の源流を。

それは、始まりの光景だった。何もない虚無の世界に、一つの光が灯った。その光は自らを二つに分け、互いを求め、慈しみ、寄り添った。それが『愛』の始まり。そして、その光そのものが、カイ自身の姿をしていた。

全てを悟った。

自分こそが『愛の原初の存在』だった。人々が愛を信じ、育むことで自分は存在し、世界は愛で満たされていた。だが人々が愛を忘れ始めた時、自分の存在は薄れ、それに伴い世界から愛が消えていった。

他人の愛を燃え上がらせる能力は、自分という薪を分け与える行為。守っているつもりで、己の消滅を早めていただけだった。そして、エマ。彼女は、自分が最初に分かち合った、もう半分の光。だからこそ、彼女の記憶だけが最後まで自分を繋ぎ止めていたのだ。

嗚咽が漏れた。それは、世界と自分自身への、あまりにも永く、孤独な愛の物語だった。

第四章 あなたの名前は、

真実を知ったカイは、静かに立ち上がった。彼の瞳からは、もう絶望の色は消えていた。そこにあるのは、全てを受け入れた者の、深く、穏やかな覚悟。

彼は、まだ困惑しているエマの前に跪くと、彼女の手をそっと取った。その手は冷え切っていた。

「思い出さなくていい」

カイは、生涯で最も優しい声で言った。

「何も思い出さなくていいんだ。でも、これだけは心のどこかで覚えていて。君は、誰よりも深く、世界そのものに愛されていたんだよ」

エマの瞳が、かすかに揺らぐ。「あなた……」

カイは微笑んだ。そして、自らの胸に手を当て、最後の決断を実行する。

「還ろう。始まりの場所へ」

彼の身体が、内側から眩い光を放ち始めた。それは太陽よりも暖かく、月光よりも優しい、純粋な『愛』の光だった。彼の輪郭が粒子となってほどけ、部屋を満たし、窓から溢れ、灰色の世界へと拡散していく。

消滅寸前だった世界に、再び色が戻り始めた。建物の壁に、空に、人々の瞳に、暖かな色彩が灯っていく。街角ですれ違う人々が、ふと足を止め、理由もわからず互いに微笑み合う。忘れていたはずの温かい感情が、胸の奥から泉のように湧き上がってくるのを感じていた。

世界は、再び『愛』に満たされた。

エマは、目の前で起きた奇跡に立ち尽くしていた。光が完全に消え去った後、そこには誰もいなかった。ただ、床に一つだけ、夕焼け色の光を宿した美しいガラス玉が残されているだけ。

彼女はそれを、導かれるように拾い上げた。

なぜだろう。胸が、ぎゅっと締め付けられるように痛い。でも、それは悲しい痛みではなく、どこまでも温かい、愛おしい喪失感だった。

ふと窓の外を見ると、空には今しがた降り注いだかのような、柔らかな光の残滓が、星屑のように瞬いていた。

その光景を見つめるエマの頬を、理由のわからない一筋の涙が、静かに伝っていった。

「どうして、泣いているんだろう……」

彼女は、そっとガラス玉を握りしめた。それはまるで、ついさっきまでそこにいた誰かの心臓のように、かすかな温もりを宿している。

「誰かを、とても大切な誰かを……忘れてしまったような気がする――」

世界は救われた。だが、その代償として失われた存在の名を、覚えている者はもう誰もいない。ただ、人々が誰かを愛するたびに、空のどこかで、忘れられた星が一つ、優しく瞬くだけだった。