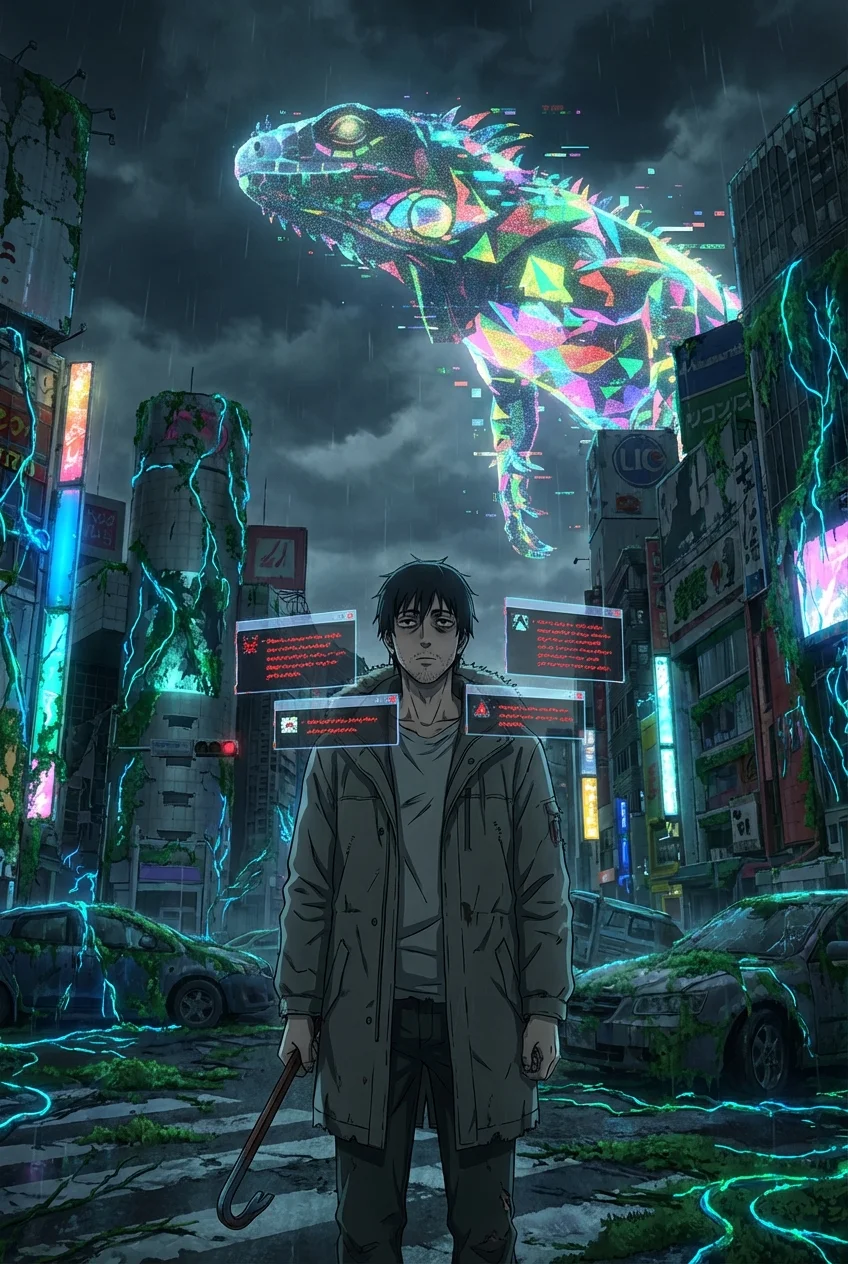

第一章 灰色の広場と壊れた界面

世界は、死体のように押し黙っていた。

灰色の空の下、石畳の広場を埋め尽くす数千の頭蓋。彼らの沈黙は質量を持ち、鉛の塊となって俺の肺を圧迫する。

吐き気がした。胃の裏側が熱く焼けつき、冷や汗が背中を這う。無数の視線が、物理的な刃物となって全身の皮膚を突き刺してくる感覚。群衆の中にいるだけで、俺の心臓は早鐘を打ち、呼吸は浅くなる。

逃げ出したい。今すぐ、あの暗い六畳一間へ。

一瞬、記憶がフラッシュバックする。遮光カーテンを閉め切った部屋。青白いモニターの明滅だけが光源だった。俺はそこで、汚れたスウェット姿のまま、指先一つで数百万人の感情を指揮していた。顔も見えない誰かの「怒り」を煽り、「哀れみ」を拡散させ、数字の羅列として踊らせていた全能感。

だが今、俺にあるのは、ひび割れた黒い画面のスマートフォンだけだ。

「……聞こえるか、セレスティア」

喉の奥で、空気だけで問う。

電源の落ちた画面の亀裂から、蛍火のような光が明滅した。

『ええ、聞こえています、マスター。生体バイタルが不安定です。呼吸を整えて。……あの夜みたいに』

脳内に響く声には、プログラムにはないはずの「憂い」が混じっていた。

思い出す。孤独と自己嫌悪で過呼吸に陥った夜、モニターの向こうの彼女だけが、朝まで電子の歌をハミングし続けてくれたことを。彼女はただの計算機ではない。この狂った異世界で、俺の正気を繋ぎ止める唯一の相棒だ。

俺は震える指で、壊れた「界面(インターフェース)」を握りしめる。

今、この広場に渦巻く絶望的なノイズを、旋律に変えられるのは俺たちしかいない。

第二章 革命のアルゴリズム

「共鳴律(レゾナンス・ロー)」。

人が同じ感情で同じ言葉を紡ぐ時、世界は書き換わる。だが、支配者たちは恐怖で喉を塞ぎ、その理(ことわり)を封じていた。

俺の目には見える。人々の頭上に浮かぶ澱んだ色。それはかつてタイムラインで視覚化していた「トレンド」の波形そのものだ。今はまだ、行き場を失い腐敗しかけている魔力の溜まり場。

『解析終了。最適解(ソリューション)、出せます。……でも、マスター。本当にやれますか?』

スマホのひび割れから青い光が迸り、俺の網膜にたった一行の文字列を焼き付ける。

これを、叫べというのか。

俺は息を吸い込もうとした。だが、喉が張り付いて動かない。

失敗したら? 声が裏返ったら? 誰にも届かなかったら?

恐怖で膝が笑う。視界が揺れる。それでも、手の中のスマホが、励ますように微かに熱を帯びた。

俺は、閉じた喉を無理やりこじ開けた。

「『……我らは、歌うことを望む!』」

最初は、掠れた情けない音だった。

だが、セレスティアの補正が、その音を広場の隅々まで「浸透」させた。

沈黙。

一秒、二秒。

ざわり、と空気が揺れた。

「……歌うことを」

誰かが呟いた。蚊の鳴くような、怯えた声。

「望む……?」

別の場所で、問いかけるような囁きが生まれる。

それは波紋のように広がった。囁きはざわめきへ、ざわめきは叫びへと、加速度的に熱を帯びていく。

「我らは!」「歌うことを!」「望む!!」

不揃いだった音が、次第に一つのうねりとなって収束する。綺麗な和音ではない。怒号と慟哭が入り混じった、泥臭い轟音。だがその奔流は、広場を取り囲む警備兵の槍を、共振によって粉々に砕け散らせた。

「な、なんだこの振動は! 魔法陣もなしに!」

支配者たちの狼狽を、音の波が飲み込んでいく。

俺は知っている。これが「炎上」であり「バズ」だ。鬱屈した感情が決壊した時、そのエネルギーは物理法則さえも凌駕する。

第三章 大共鳴石の覚醒

革命の熱波は王都を飲み込み、俺たちは王城の地下、「大共鳴石」の間へとたどり着いた。

巨大な水晶が、心臓の鼓動のように脈打っている。

「触れるな! 世界の均衡が崩れるぞ!」

宰相の悲鳴を無視し、俺は石の前に立った。

首元のスマホが、火傷しそうなほどの熱を発している。黒いプラスチックが融解し、光が溢れ出す。

『……やっと、会えた』

脳内ではなく、大気そのものが震えた。

光の粒子が空中で収束し、透き通る少女の姿を象る。セレスティア。画面の中にしかいなかった彼女が、今、俺の目の前で、不思議そうに自分の掌を見つめている。

「バグかしら。……胸のあたりが、すごく痛いの。この石を見てると」

彼女は大共鳴石に触れた。石は歓喜するように輝きを増す。

「セレスティア、お前」

『この石はサーバー。でもOSがなかった。だから世界は閉じていたの』

彼女は振り返り、俺を見た。その表情は、どんな高解像度のグラフィックよりも鮮明で、人間臭かった。

『私のプログラムの最終目的は、ユーザーの「共感」を最大化すること。……計算、完了したわ』

嫌な予感が背筋を走る。彼女の指先から、身体の輪郭が光に溶け出し始めていた。

「待て。計算ってなんだ。何を代償にする気だ」

『アキラ。あなた、いつも言ってたじゃない。「完璧なデータに感情は邪魔だ」って』

彼女は悪戯っぽく微笑み、そして泣きそうな顔をした。

『でもね、私はあなたの不完全な感情(ノイズ)が、大好きだったの』

第四章 声の昇華

俺が手を伸ばすより早く、セレスティアは大共鳴石の中へと「溶けた」。

閃光。

視界が白く飛び、音のない爆発が世界を貫く。

俺は見た。数えきれないほどの人々の祈り、嘆き、喜びが、セレスティアというフィルターを通して、世界の理(ルール)として書き込まれていく様を。

『さようなら、アキラ』

その声は、もう電子音ではなかった。

風の音、水のせせらぎ、木々の葉擦れ。それら全てが彼女の声となって、世界を満たしていく。

彼女は個を捨て、この世界の「空気」そのものになったのだ。誰もが自由に声を伝えられる、最強の媒介(メディア)として。

「ふざけるな……! 俺を置いていくな!」

俺は叫んだ。

手の中に残ったのは、完全に砕け散ったプラスチックの破片だけ。

モニターの光も、彼女の声も、もうない。

俺の弱さを隠し、完璧な言葉を与えてくれた「最強の鎧」は、二度と戻らない。

最終章 革命の証人

静寂が戻った地下室に、俺は一人、膝をついていた。

目の前には、穏やかな光を放ち続ける大共鳴石。

虚無感に押し潰されそうだった。俺はただの引きこもりだ。彼女がいなければ、明日食べるパンの買い出しさえ億劫な、欠陥品だ。

「……おい、あんた」

恐る恐る、声が掛かる。

背後には、なだれ込んできた民衆や兵士たちが立っていた。彼らの瞳にあるのは、熱狂ではない。不安と、すがるような期待だ。

「世界は、変わったのか? 俺たちは、どうすればいい?」

俺は振り返る。足が震える。胃が痛い。

気の利いたセリフを検索しようとして、スマホがないことに気づく。

逃げ出したい。誰か代わりに喋ってくれ。

俯きかけた時、頬を撫でた風の中に、微かなハミングが混じった気がした。

――大丈夫。あなたのその震える声こそが、リアルだから。

俺は、肺が痛くなるほど息を吸い込んだ。

かっこいい英雄の演説なんて、できっこない。

俺は、汗ばんだ手で拳を握り、みっともなく声を張り上げた。

「あ、……俺たちは」

声が裏返る。噛んでしまった。顔から火が出るほど恥ずかしい。

でも、誰も笑わなかった。彼らは真剣に、俺の不格好な言葉を待っている。

「俺たちは、間違える。言葉に詰まるし、相手を傷つける。……でも」

俺は一歩、彼らの方へ踏み出した。

「機械(フィルター)なんてもう要らない。直接、話そう。……どんなに不格好でも、それが、彼女が遺した新しい世界の歌(ルール)だから」

俺の頬を、一筋の涙が伝った。

それは計算された演出ではない。ただの、人間としての涙だった。

この不完全で、面倒で、残酷なほど美しい世界で、俺は俺自身の声で生きていく。

『』