第一章 午前三時の最適解

インクと焦げたコーヒーの匂いが、肺の奥までこびりついている。

午前三時。

マジック・ワークス・インダストリー(MWI)、第十七魔導開発室。

蛍光灯がチカチカと痙攣し、死人のような顔をした社員たちを照らし出していた。

「……あ、が……ッ」

隣席のベテラン、ガードナーが喉を鳴らす。

彼の腕に巻かれた銀色の腕輪――『感情飽和計(エモーション・サチュレーター)』が、赤く点滅していた。

限界突破。

精神崩壊のサインだ。

僕はキーボードを叩く手を止めない。

視線だけで、彼をスキャンする。

視界が歪み、ガードナーの頭上に情報の羅列が浮かび上がった。

《絶望:98%》

《疲労:測定不能》

《帰宅願望:ERROR》

ドロドロとした黒い靄が、彼の毛穴という毛穴から吹き出し、僕の網膜へと吸い込まれていく。

思考はいらない。

僕の魔力回路が、勝手に『解』を弾き出す。

パチン。

指を鳴らす。

乾いた音が、澱んだ空気を裂いた。

ガードナーの机に山積していた決裁書類が、淡い青光に包まれる。

自動筆記ペンが狂ったように走り出し、三日分の仕事を二秒で片付けた。

「は……?」

ガードナーが虚ろな目を剥く。

彼の飽和計の数値が、急速にグリーンゾーンへと落ちていく。

彼はそのままデスクに突っ伏し、泥のような眠りに落ちた。

「リアム! 北地区の防衛障壁、コードが崩れるぞ!」

部屋の奥、課長の悲鳴。

その声に乗って、《焦燥》と《恐怖》の棘が僕の肌を刺す。

うるさい。

感情が、うるさい。

「処理します」

僕は虚空に指を走らせた。

複雑怪奇な幾何学模様が、空中に焼き付く。

通常なら十人の魔導師が三日徹夜して組む術式だ。

だが、課長の《楽になりたい》という切実な願いが燃料となり、僕の魔法を理不尽に加速させる。

構築完了まで、三秒。

二秒。

ゼロ。

障壁が再展開され、課長が安堵のため息を漏らす。

僕の心には、さざ波ひとつ立たない。

達成感も、同情もない。

ただ、入力された『他者の感情』を、出力としての『魔法』に変換する。

僕は、高性能なフィルターに過ぎない。

僕の腕にある飽和計は、沈黙していた。

針はピクリとも動かない。

まるで、死体が装着しているみたいに。

グゥゥゥゥ――。

腹の底で、獣が鳴いた。

途端、無色透明だった僕の思考に、どす黒いノイズが走る。

《空腹》。

胃袋が内側から食い破られそうな、強烈な飢餓感。

これだけが、僕が生者である唯一の証だった。

第二章 地下の汚染源

「リアム・シルバノス。至急、社長室へ」

無機質な館内放送。

僕は冷めたコーヒーを飲み干し、エレベーターへ向かう。

行き先は最上階ではない。

地下最深部だ。

深度が増すごとに、耳鳴りが酷くなる。

鼻をつくのは、腐った卵のような硫黄臭と、濃密な鉄錆の匂い。

チーン。

扉が開く。

そこは、社長室と呼ぶにはあまりに広すぎた。

巨大な地下空洞。

その中央に、MWI社長アルトリウスが一人で佇んでいる。

彼の足元には、床一面を覆う巨大な魔法陣。

そして、その中心から溢れ出す――『泥』。

いや、違う。

僕は眉をひそめた。

あれは泥じゃない。

粘つく紫色の光。

脈打つ黒い奔流。

視界に映る情報量が、一気に跳ね上がる。

《憎悪》《悲嘆》《殺意》《絶望》――。

「……来てくれたか」

アルトリウスが振り返る。

いつもメディアで見せる柔和な笑みは、どこにもない。

眼窩が落ち窪み、頬がこけ、まるで十歳も老け込んだようだ。

「状況は見ての通りだ」

彼は短く言った。

言葉はいらなかった。

現場の『魔力の流れ(マナ・ストリーム)』を見れば、嫌でも理解できる。

地下から噴き出す『大地の病』。

それを、魔法陣が必死に抑え込んでいる。

だが、燃料が最悪だ。

魔法陣を回しているのは、上階で働く全社員から吸い上げた『負の感情』だ。

ガードナーの絶望も、課長の恐怖も、すべてここへ流れてきている。

社員の心をすり潰して作った汚染エネルギーで、かろうじて世界の崩壊に栓をしている。

なんと効率の悪い、悪趣味なシステムだ。

「限界だ」

アルトリウスの声が震える。

彼が魔法陣に手を掲げると、指先から皮膚が焼け焦げていく。

それでも彼は手を引かない。

「今日、地脈が活性化した。今の出力じゃ抑えきれない。あと数分で、このビルごと街が吹き飛ぶ」

彼は僕を見た。

その瞳の奥にある感情が、僕の胸を打つ。

《死にたくない》。

いや、違う。

《殺したくない》。

「リアム。君の『最適化能力』なら、この膨大なエネルギーを制御できるはずだ」

社長は、僕に死ねと言っているわけじゃない。

だが、その提案が僕の命を削ることは、彼自身が一番よく分かっている。

だからこそ、彼の心は悲鳴を上げていた。

罪悪感で、心が千切れそうになっている。

「僕を、人柱にしろと?」

「……頼む」

アルトリウスが膝をついた。

プライドも、地位もかなぐり捨てて、額を床に擦り付ける。

「君しかいないんだ。世界を……社員たちを、救ってくれ」

矛盾だ。

社員を救うために、社員の感情を搾取し、最後の一人を犠牲にする。

計算式が破綻している。

エラー。

エラー。

最適解が見つからない。

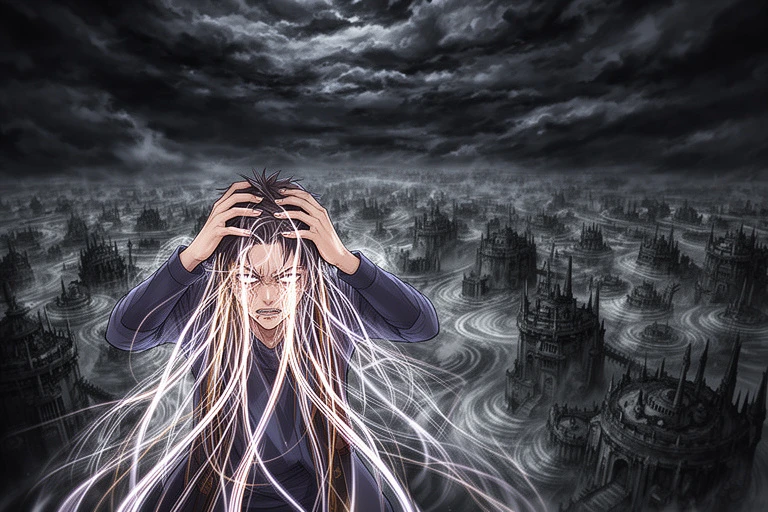

その時だ。

グゥゥゥゥッ!!

腹の虫が、爆音で咆哮した。

理性が揺らぐほどの空腹。

目の前には、世界中から集められた、高純度の『感情』の塊がある。

ドロドロとした、負のご馳走。

思考がクリアになる。

なんだ。

簡単なことじゃないか。

条件は揃った。

計算式を、修正する。

第三章 貪り食う魔法

「……リアム君?」

僕が、魔法陣の縁(へり)に足をかけると、アルトリウスが顔を上げた。

「下がりたまえ」

僕はネクタイを緩め、ワイシャツのボタンを一つ外した。

息苦しい。

腹が減って、目が眩む。

「社長。あなたのやり方は、美しくない」

「な、何を……」

「溜め込んで、蓋をするだけ? そんなの、便秘と同じだ」

僕は黒い泥の渦へ、一歩踏み出した。

靴底がジュッと音を立てて溶ける。

構うものか。

僕は右手を高く掲げた。

腕の『感情飽和計』が、バヂリと火花を散らして弾け飛ぶ。

「いただきます」

術式展開、不要。

安全装置、解除。

僕の体そのものを、巨大な魔法陣へと書き換える。

ズゴオオオオオオォォッ!!

地下空洞に暴風が巻き起こる。

渦巻いていた黒い泥が、逆流を始めた。

全て、僕の右の手のひら一点に向かって。

「馬鹿な! 直接取り込む気か!? 精神が焼き切れるぞ!」

社長の絶叫。

知ったことか。

ドプン。

泥が、僕の中に流れ込んでくる。

(――帰りたい)

(――ママ、どこ?)

(――痛い、痛いよぉ)

(――どうして僕だけが)

(――海が見たいなあ)

無数の声。

無数の記憶。

社員たちの、そして世界中の人々の、押し殺された悲鳴。

苦い。

鉄の味がする。

涙の塩辛さがする。

腐った絶望の酸味が、喉を焼く。

だが――。

「不味い……けど、栄養価は高いな」

僕は唇を舐めた。

僕の魔法特性は『最適化』。

取り込んだ不純物を、もっとも効率的なエネルギーへと変換する。

それが僕の胃袋(システム)だ。

悲しみを、癒やしへ。

怒りを、熱量へ。

絶望を、希望へ。

体内の魔力回路が、きしみを上げて高速回転する。

熱い。

体が溶けそうだ。

でも、足りない。

「もっとだ……もっと、寄越せ!」

僕は意識を拡張させた。

MWI本社ビルだけでなく、世界中に張り巡らされたネットワークを通じて、『大地の病』そのものへ牙を突き立てる。

吸い尽くせ。

食らい尽くせ。

黒い泥が、僕の体というフィルターを通り抜け、輝きを変える。

カッ!

僕の背中から、光の翼が噴き出した。

純白の魔力奔流。

それは天井の岩盤を紙のように突き破り、本社ビルを貫通し、夜空へと駆け上がっていく。

「う、おおおおおおっ!!」

叫びと共に、僕は最後の一滴まで飲み干した。

腹の底から湧き上がる、満腹感。

そして、圧倒的な熱量。

僕の体が、光の柱となって世界を染め上げた。

最終章 夜明けのホワイト革命

ビルの外では、季節外れの雪のように、光の粒子が降り注いでいた。

枯れ果てていた街路樹が、一瞬で緑に覆われる。

道行く人々の顔から、疲れの色が拭い去られていく。

地下室。

天井に空いた大穴から、朝日が差し込んでいた。

黒い泥は、一滴残らず消滅している。

残っているのは、清浄な空気と、へたり込んだ社長。

そして、ゲップを噛み殺している僕だけだ。

「……消えた? 『大地の病』が……」

社長が震える手で、何もない床に触れた。

地脈から響いてくるのは、穏やかな寝息のような脈動だけだ。

僕は深く息を吐いた。

腹の虫はもう鳴かない。

それどころか、指先がジンジンと痺れている。

膝が笑って、立っていられない。

ドクン。

ドクン。

心臓が、うるさいほどに鳴っている。

これが、『生きている』という感覚か。

「任務、完了です」

振り返った僕を見て、社長が息を飲んだ。

「リアム君、君の顔……」

水たまりに映った自分を見る。

そこには、ひどく疲れ切った男がいた。

目の下にはクマ。髪はボサボサ。

けれど、その口元は、だらしなく緩んでいる。

笑っているのか、僕は。

「……あー、疲れた」

口から出たのは、報告でも分析でもない、ただの愚痴だった。

こんなに清々しい愚痴は、人生で初めてだ。

「社長。これ、残業代出ますよね?」

僕の問いに、アルトリウスは一瞬きょとんとして、それから涙を流しながら、くしゃくしゃの笑顔で頷いた。

「ああ……出すとも。特別ボーナスも、有給も、全部持って行け。……君のおかげで、この会社はもう、ブラックじゃない」

僕はふらつく足取りで、瓦礫の山を越えて出口へ向かった。

最高の気分だ。

家に帰ったら、熱いシャワーを浴びて、柔らかいベッドに沈もう。

アラームはセットしない。

泥のように眠るんだ。

外に出ると、朝日が目に沁みた。

世界は、眩しいほどに白かった。