午前二時、合わせ鏡の奥に死神が見えるという。

俺が見たのは、ただの寝癖のついた自分の顔と、その背後でピースサインをする『何か』だった。

「おい、映り込み。邪魔だぞ」

俺がそう呟くと、鏡の中の影は呆気にとられたように歪み、霧散した。

第一章 5G回線のメリーさん

雨上がりのアスファルト特有の、湿った匂いが鼻をつく。

放課後の旧校舎。本来なら立ち入り禁止のこの場所は今、異界と化していた。

「っ……速い!」

悲鳴を上げたのは、俺の相棒であり、自称『霊能美少女』の相沢ヒマリだ。

彼女の周囲を、赤黒い影が高速で旋回している。

『私、メリーさん。今、校門にいるの』

ヒマリのスマホが震える。

通知音の不協和音が、鼓膜を不快に叩く。

「レン、助けてよ! こいつアップデートされてる! 瞬間移動なんて聞いてない!」

ヒマリが霊符を構えるが、影は嘲笑うかのようにその背後を取る。

錆びついた鉄の臭いが濃くなる。

メリーさんが持っているのは電話線じゃない。切れ味鋭い鎌だ。

俺はポケットからスマホを取り出し、あくびを一つ。

「ヒマリ、落ち着け。今の怪異の設定、ガバガバすぎるだろ」

「はあ!? 命の危機に何言ってんの!」

俺、九条レンの特技は『除霊』ではない。

『論破』だ。

俺は迫りくる鎌を見据え、気だるげに言い放つ。

「おい、メリー。お前、固定電話の妖怪だろ。なんで5G回線使って位置情報取得してんだよ。設定崩壊もいいとこだぞ」

その瞬間、空間に走っていたノイズがピタリと止まった。

第二章 存在証明のパラドックス

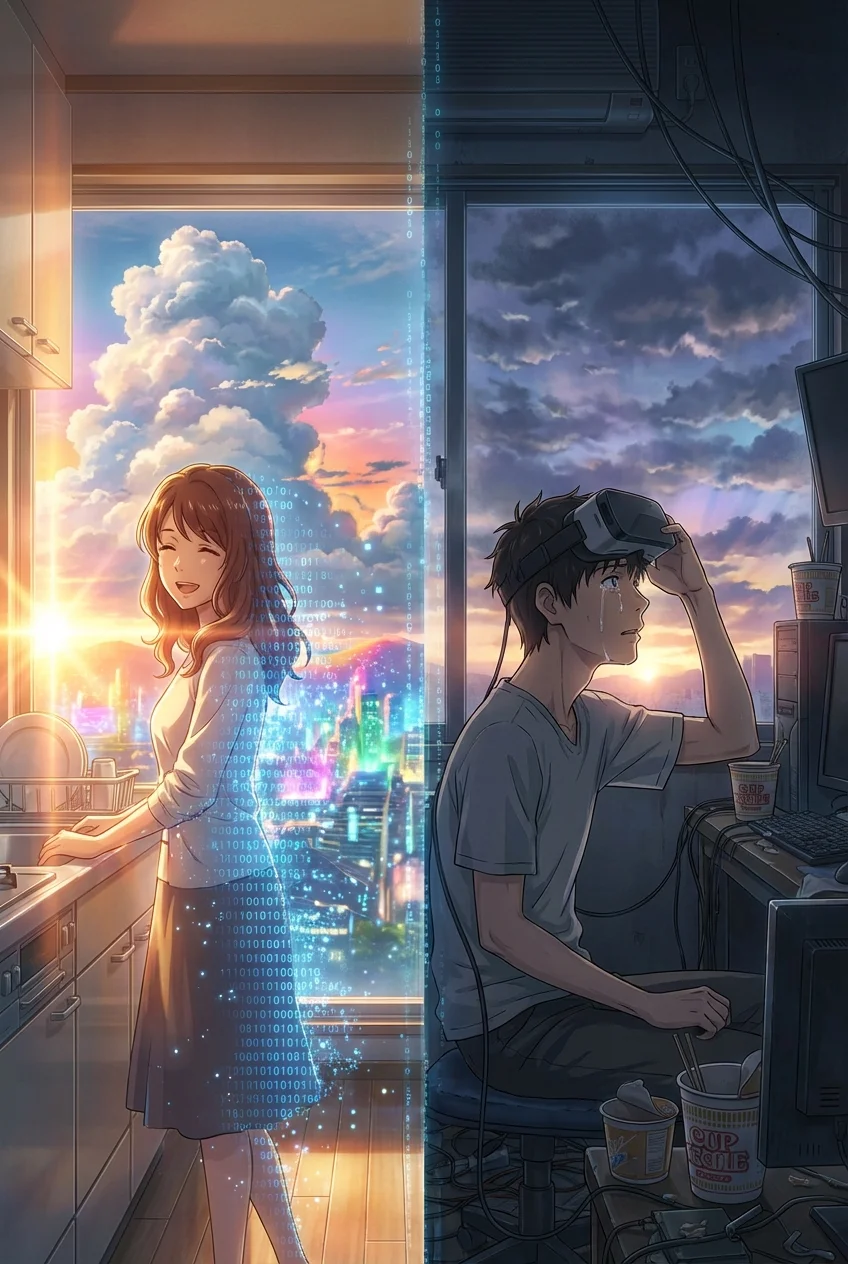

怪異とは、人の噂が形を成したものだ。

つまり、その『設定』に矛盾が生じれば、存在そのものが揺らぐ。

『ア……ガ……』

赤黒い影が明滅する。

俺は畳みかける。

「それに、『今、後ろにいるの』って言ったな? GPSの精度的に、数メートルの誤差が出るはずだ。ピンポイントで背後を取れるのは、お前がそこにいるからじゃない。ヒマリが『いる』と思い込んでいるからだ」

俺は一歩、前へ出る。

「お前はメリーさんじゃない。ただの不審者通報アプリのバグだ」

バヂヂッ!!

青白い火花が散り、怪異の輪郭が崩壊していく。

鎌が飴細工のように溶け、ドロドロとした黒い液体となって床に広がった。

「うわ……汚な」

ヒマリがへたり込む。

「……あんたさぁ。毎度毎度、夢も希望もない倒し方するよね。もっとこう、必殺技とかないの?」

「ない。非科学的なもんは嫌いなんだよ」

俺はハンカチで靴の汚れを拭う。

だが、違和感は拭えなかった。

最近、都市伝説の『進化』が早すぎる。

誰かが意図的に、噂を書き換えている。

「ねえレン。次の噂、知ってる? 『嘘つきのレンくん』の話」

ヒマリの声色が、急に低くなった。

最終章 誰も知らない八番目の不思議

廊下の空気が凍り付く。

ヒマリの瞳から、ハイライトが消えていた。

「え?」

「『嘘つきのレンくん』はね、怪異を言葉だけで消しちゃうの。でもね、本当はレンくん自身が、一番大きな嘘なんだって」

ヒマリの背後に、先ほど消したはずの黒い影が再び渦巻く。

いや、違う。

影はヒマリ自身から溢れ出している。

「……なるほどな」

俺はスマホをポケットにしまった。

理解してしまったからだ。

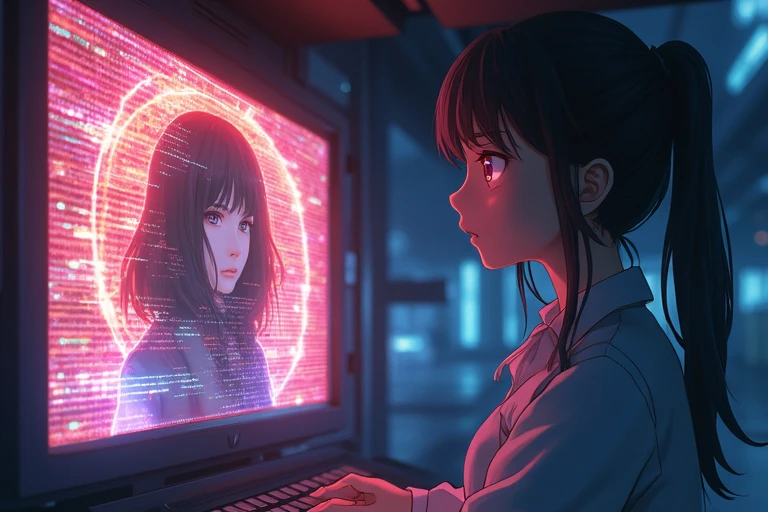

なぜ、俺の『論破』がこれほど効くのか。

なぜ、ヒマリの周りばかりで怪異が起きるのか。

怪異を生み出していたのは、ヒマリの『恐怖』と『想像力』。

そして、それを打ち消すための安全装置として、彼女が無意識に作り出した存在こそが――。

「俺、か」

俺の手が、半透明に透け始めていた。

『レンくんは、私のヒーローだから。ずっと一緒にいてね』

ヒマリの形をした怪異が笑う。

俺は、自分の存在が『都市伝説』そのものであることを突き付けられる。

俺が俺自身を「非科学的だ」と論破すれば、俺は消える。

だが、論破しなければ、暴走するヒマリの妄想が学校を飲み込む。

「……皮肉なもんだな」

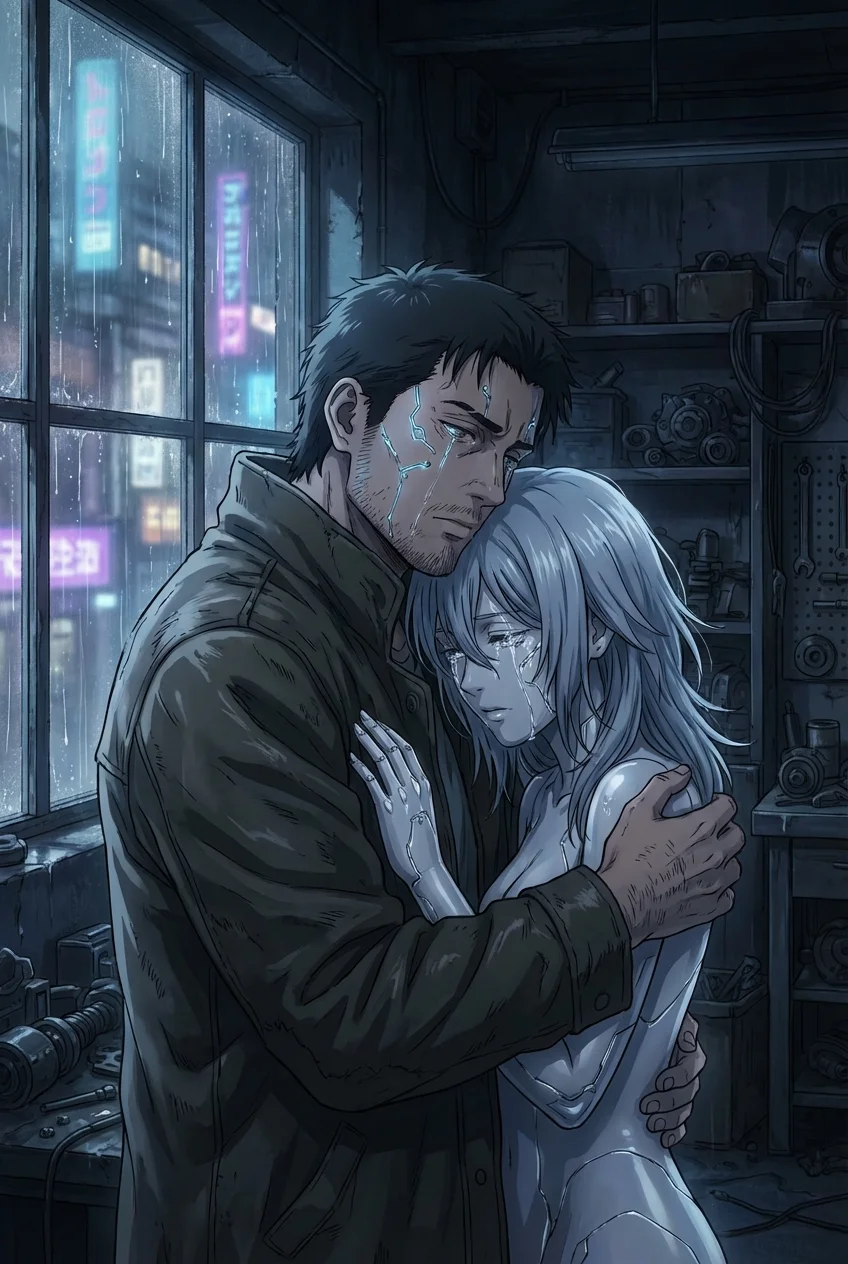

俺は透けかけた手で、ヒマリの頭に触れた。

冷たくて、でも懐かしい感触。

「ヒマリ。お前の作り話にしては、俺というキャラはひねくれ過ぎだ」

俺はニヤリと笑う。

「『嘘つきのレンくん』は、最期にこう言うんだよ。『お前はもう、一人で大丈夫だ』ってな」

それは、俺が吐いた最初で最後の、根拠のない『嘘』だった。

俺の言葉がトリガーとなり、世界が白く弾ける。

論理も、怪異も、俺という存在さえも、朝の光の中に溶けていった。