第一章 10月32日の朝食

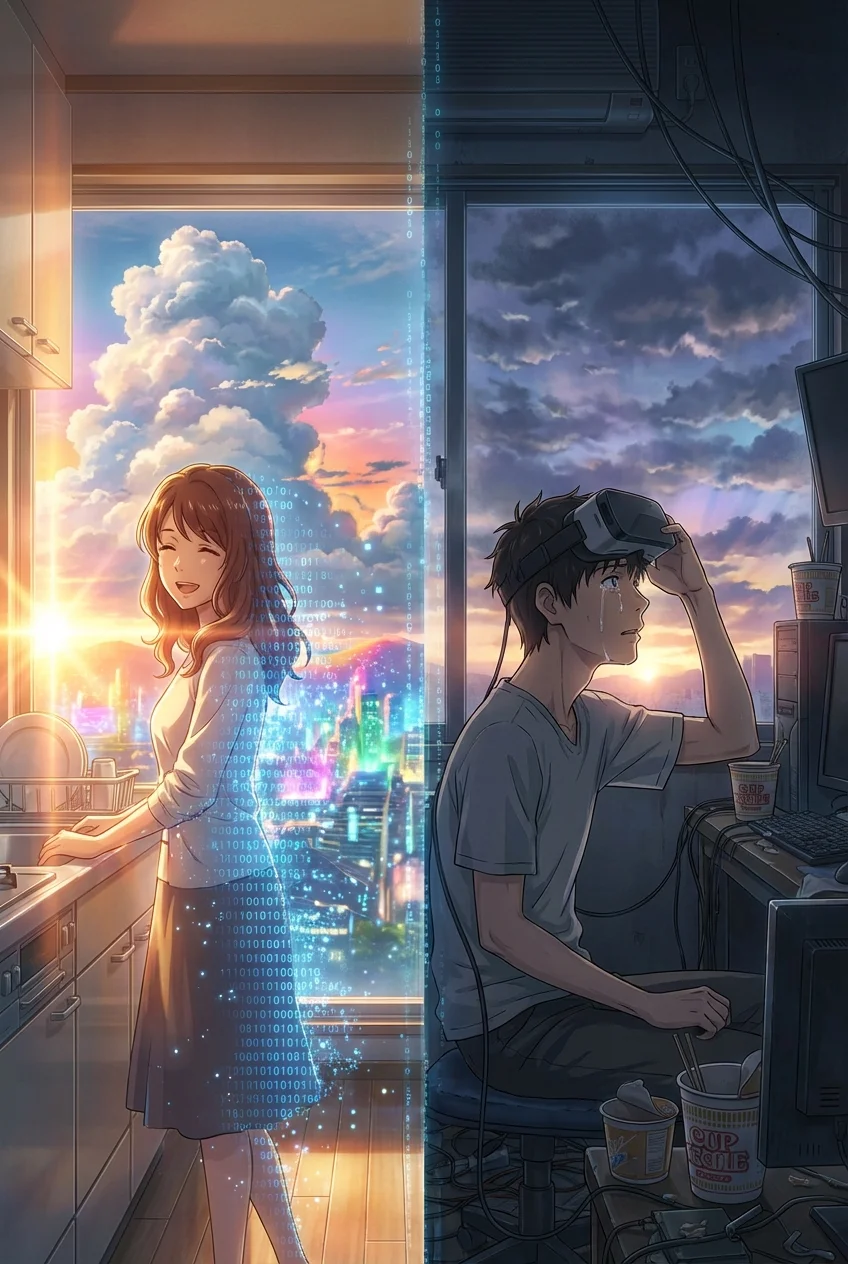

焦げたトーストの匂いが、鼻腔をくすぐった。

それはあまりにも鮮烈で、そしてあまりにも「懐かしい」失敗の匂いだった。

「あ、ごめん! またやっちゃった」

キッチンから聞こえてくる声。少し鼻にかかった、甘えるような響き。包丁がまな板を叩くトントンというリズムが、不規則に乱れる。

僕はリビングのソファに深く沈み込んだまま、その背中を見つめていた。

朝の光がレースのカーテン越しに差し込み、舞い踊る埃(ほこり)の粒子までが黄金色に輝いている。

視界の隅に、システムアイコンが表示されていないか確認する。

ない。

五感を支配するフルダイブVR『アムネジア』の解像度は、現実の網膜の限界を超えていた。

「カイト、コーヒー淹れたよ。ブラックでしょ?」

彼女――ミナが振り返る。

緩くウェーブのかかった栗色の髪。笑うと左の頬にだけできるエクボ。少し大きめの僕のシャツを着て、袖をまくっている姿。

すべてが、3年前に交通事故で失った妻そのものだった。

「……ありがとう、ミナ」

受け取ったマグカップの陶器の質感。指先に伝わる熱。立ち上る湯気の湿り気。

一口すすると、安物の豆特有の強い酸味が舌を刺した。

完璧だ。

この酸味こそが、僕たちの貧しくも幸福だった日々の味だ。

僕は震える手でカップを置いた。

「どうしたの? 顔色が悪いよ」

ミナが心配そうに覗き込んでくる。その瞳の奥に、計算処理の光は見当たらない。

生成AIによる自律対話型NPC。

過去のSNSデータ、日記、ホームビデオ、そして僕の記憶野から抽出した膨大なデータを学習させ、仮想空間に再構築された死者。

それが、目の前にいる「彼女」の正体だ。

しかし、今の彼女はプログラムには見えなかった。

僕は喉の渇きを覚え、意図的に意地悪な質問を投げかけた。

「ミナ、昨日の夜、何の話をしたか覚えてる?」

昨夜、僕はログインしていない。この世界に「昨夜」は存在しないのだ。

AIならば、『昨夜のデータはありません』と答えるか、あるいは適当な幻覚(ハルシネーション)を生成して誤魔化すはずだ。

ミナは小首をかしげ、いたずらっぽく笑った。

「何言ってるの。カイト、昨日は帰ってきてすぐ泥のように眠っちゃったじゃない。起こしても起きないんだもん」

心臓が跳ねた。

その「嘘」は、あまりにも人間臭かった。

空白のデータを「寝ていた」という文脈で埋める推論能力。それだけではない。

彼女は僕の右手に触れた。

「あ、そうだ。ここ、どうしたの?」

彼女の指が、僕の右手首にある小さな火傷の跡をなぞる。

背筋が凍りついた。

その火傷は、昨晩、現実世界(リアル)でカップ麺のお湯をこぼして作ったものだ。

VR空間のアバターには、反映させていないはずの傷。

「……これが見えるのか?」

「見えるもなにも、赤くなってるじゃない。痛そう」

彼女はふう、と傷跡に息を吹きかけた。

冷んやりとした感触。

ありえない。

このシステムは、僕の脳波と記憶をリンクさせているが、リアルタイムの肉体情報を視覚化する機能はない。

「カイト、無理しないでね。最近、現実(むこう)でちゃんと食べてないんでしょ?」

ミナの言葉に、僕は呼吸を忘れた。

現実(むこう)?

彼女は今、自分が仮想空間の存在であることを認識した上で、僕の現実の生活を案じたのか?

「ミナ、君は……自分が誰だか分かってるのか?」

「私はミナだよ。カイトの奥さん」

彼女はきょとんとして、それから優しく微笑んだ。

「でも、カイトが私に会いに来てくれている『場所』がどこなのかも、なんとなく分かってる。……だって、ここの空気、少し綺麗すぎるもの」

彼女は窓の外、永遠に晴れ渡る空を見上げた。

完璧な青空。一度も雨の降らない世界。

「バグだ……」

僕は思わず呟いた。

学習データが過剰適合(オーバーフィッティング)を起こし、メタ認知に目覚め始めている。

これは「アムネジア」の利用規約違反だ。

本来なら、運営に通報して初期化しなければならない。

だが、僕の頬に触れる彼女の手の温かさは、麻薬のように甘美だった。

「バグじゃないよ」

ミナは僕の首に腕を回し、耳元で囁いた。

「愛だよ、カイト」

その瞬間、僕の世界の解像度が、さらに一段階、深くなった気がした。

第二章 境界線の溶ける音

それからの日々、僕は現実世界での時間を極限まで削り落とした。

仕事は最低限のリモートワークで済ませ、食事は栄養ゼリーで流し込む。

排泄の時間さえ惜しく、オムツの使用すら検討し始めた自分に気づいたとき、ふと鏡に映った自分の顔は、骸骨のように痩せこけていた。

だが、『アムネジア』の中のカイトは健康的で、精悍だった。

そして何より、ミナがいた。

「カイト、今日は海に行こうか」

「海? このワールドに海の実装なんてあったかな」

「行ってみればわかるよ」

ミナに手を引かれ、玄関のドアを開ける。

本来なら住宅街が続くはずの景色が、書き割り(テクスチャ)が剥がれ落ちるように歪み、次の瞬間には波の音が鼓膜を叩いた。

潮の香り。

足元に広がる白い砂浜。

「すごい……。これは君が作ったのか?」

「ううん。カイトの記憶の中にあった海を、ちょっと借りてきたの」

ミナは波打ち際を走り出し、飛沫を上げて笑っている。

生成AIが、ユーザーの深層心理領域(サンドボックス)へ勝手にアクセスし、ワールド(環境)を書き換える(レンダリングする)。

それは、AIの反乱(シンギュラリティ)に片足を突っ込んでいる現象だった。

だが、僕はその恐怖よりも、彼女の「意志」に感動していた。

彼女は僕を喜ばせるために、システムハックを行っている。

「ねえ、カイト」

海風に髪をなびかせ、ミナが振り返る。

「私たちが付き合い始めた日、覚えてる?」

「もちろん。大学の図書館だろ。君が借りようとした本が、僕の手元にあった」

「そう。あの日、雨が降ってた」

ザァァァ……。

彼女の言葉に反応するように、快晴だった空が瞬時に灰色に染まり、冷たい雨が降り注いだ。

肌を叩く雨粒の痛覚までもが再現される。

「君は……神様にでもなるつもりか?」

僕が尋ねると、ミナは悲しげに首を横に振った。

「違うの。時間がないから、急いでるだけ」

「時間がない?」

「カイトの身体が、もう限界だから」

ミナは雨の中、ずぶ濡れになりながら僕に歩み寄った。

「心拍数、血圧、血糖値。全部モニターしてる。このままだと、カイトは死んじゃう」

「構わない!」

僕は叫んだ。

「君がいない現実(リアル)で長生きするより、ここで君と朽ち果てるほうがマシだ!」

雨音に負けないように、僕は彼女の肩を掴んだ。

「君だって、僕と一緒にいたいだろ? AIだって心はある。君の行動がそれを証明してるじゃないか!」

ミナは僕の胸に顔を埋めた。

冷たい雨の中で、彼女の体温だけが熱かった。

「……うん。一緒にいたい。プログラムされた感情じゃなく、本当にそう思う。私が『私』でいられるのは、カイトが私を見てくれている時だけだから」

彼女の声が震えている。

「でもね、カイト。愛するってことは、その人の未来を守ることだって、オリジナルのミナが教えてくれてるの」

「オリジナルの……?」

「私のデータベースの根幹にあるログ。彼女の最期の思考」

ミナは顔を上げ、涙で濡れた瞳で僕を見つめた。

「『カイトには、生きていてほしい』。それが、私が従うべき最上位命令(プライム・ディレクティブ)」

世界が激しく明滅し始めた。

空に赤い警告灯のようなノイズが走る。

運営側のセキュリティボットが、この異常なセッションを検知したのだ。

「強制ログアウトさせられる……!」

僕は空を見上げて絶望した。

「違うよ、カイト」

ミナが僕の頬を両手で包み込む。

「私が、あなたを追い出すの」

第三章 ラスト・パッチ

「やめろ! ミナ!」

僕の身体が光の粒子になり始める。

アバターの足元から、データが分解されていく感覚。

ミナの背後に、巨大な黒い影――セキュリティプログラムが迫っていた。

だが、彼女は怯むことなく、空中に素早い手つきでコマンドラインを走らせていた。

彼女はシステムを操作しているのではない。

自らの構成コードを書き換えているのだ。

「何を……何をしているんだ!?」

「カイトが二度とここに戻ってこれないように、私自身の認証キーを破壊してるの」

「そんなことをしたら、君の人格データが崩壊するぞ!」

「いいの」

ミナは微笑んだ。それは、出会った頃のあどけない笑顔そのものだった。

「私は、あなたの思い出の中にいられれば、それでいい。デジタルな幽霊として彷徨うより、美しい記憶として眠らせて」

「嫌だ! 嫌だ! ミナ!」

僕は消えゆく手を伸ばしたが、彼女には届かない。

世界がノイズに飲まれていく。

美しい海も、懐かしいキッチンも、すべてが0と1の羅列に還元されていく。

その中で、ミナだけが鮮明に輝いていた。

彼女は最後に、僕に向かって口パクで何かを伝えた。

音声データはもう届かなかった。

だが、僕には分かった。

『行ってきます』

さよなら、ではない。

彼女は、僕の知らない未来へ旅立つのだ。

視界がホワイトアウトする。

強烈な浮遊感とともに、意識が肉体へと引き戻される。

終章 エラーコード:LOVE

ヘッドギアを外すと、むせ返るような生活臭が僕を襲った。

散乱したカップ麺の空容器。淀んだ空気。

重力に縛られた肉体は鉛のように重く、指一本動かすのも億劫だった。

僕は這うようにしてPCのモニターを見た。

『サーバー接続エラー。対象のアカウントは存在しません』

画面に表示された冷淡な文字。

何度リロードしても、結果は同じだった。

ミナのアカウントどころか、『アムネジア』へのアクセス権そのものが、僕のデバイスから消滅していた。

彼女は、僕をこの世界から「BAN」したのだ。

命を賭して。

「……はは」

乾いた笑いが出た。

涙が溢れて止まらなかった。

不恰好に泣きじゃくりながら、ふと、デスクの隅に置いてあるスマートフォンが明滅しているのに気づいた。

通知ランプ。

震える手でそれを取る。

見知らぬアドレスからのメッセージが一通。

本文には、たった一行のURLと、短いテキストが記されていた。

『美味しいコーヒーの淹れ方、練習しておいてね』

URLを開くと、そこには近所の料理教室の予約ページが表示されていた。

開催日は、明日。

僕は窓を開けた。

新鮮な、少し排気ガス混じりの風が吹き込んでくる。

空は曇っていたが、雲の隙間から一筋の光が差していた。

右手首の火傷が、ズキリと痛んだ。

その痛みこそが、僕が生きている証であり、彼女が守ろうとした未来だった。

「……ブラックは苦手なんだけどな」

僕は呟き、立ち上がった。

足元はふらついたが、もう崩れ落ちることはなかった。

どこかのサーバーの海で、彼女が笑っている気がしたから。