第一章 歪んだプロフィール

深夜二時。ワンルームの静寂を、スマホのブルーライトだけが切り裂いている。

星野縁(ゆかり)の親指は、死んだ魚のような目で画面を左へ弾き続けていた。

《タカシ/32歳/商社マン/週末はキャンプ》

「……無理」

写真を見た瞬間、胃液が逆流しそうな嫌悪感がこみ上げる。

日焼けした肌、白い歯、自信に満ちた瞳。

間違いなく『人間』だ。

言葉の裏を読み合い、マウントを取り合う、あの泥臭い生態系。想像するだけで掌がじっとりと湿る。

縁は画面をスワイプした。指が止まる。

《レン/28歳/経営者/夜の散歩が好き》

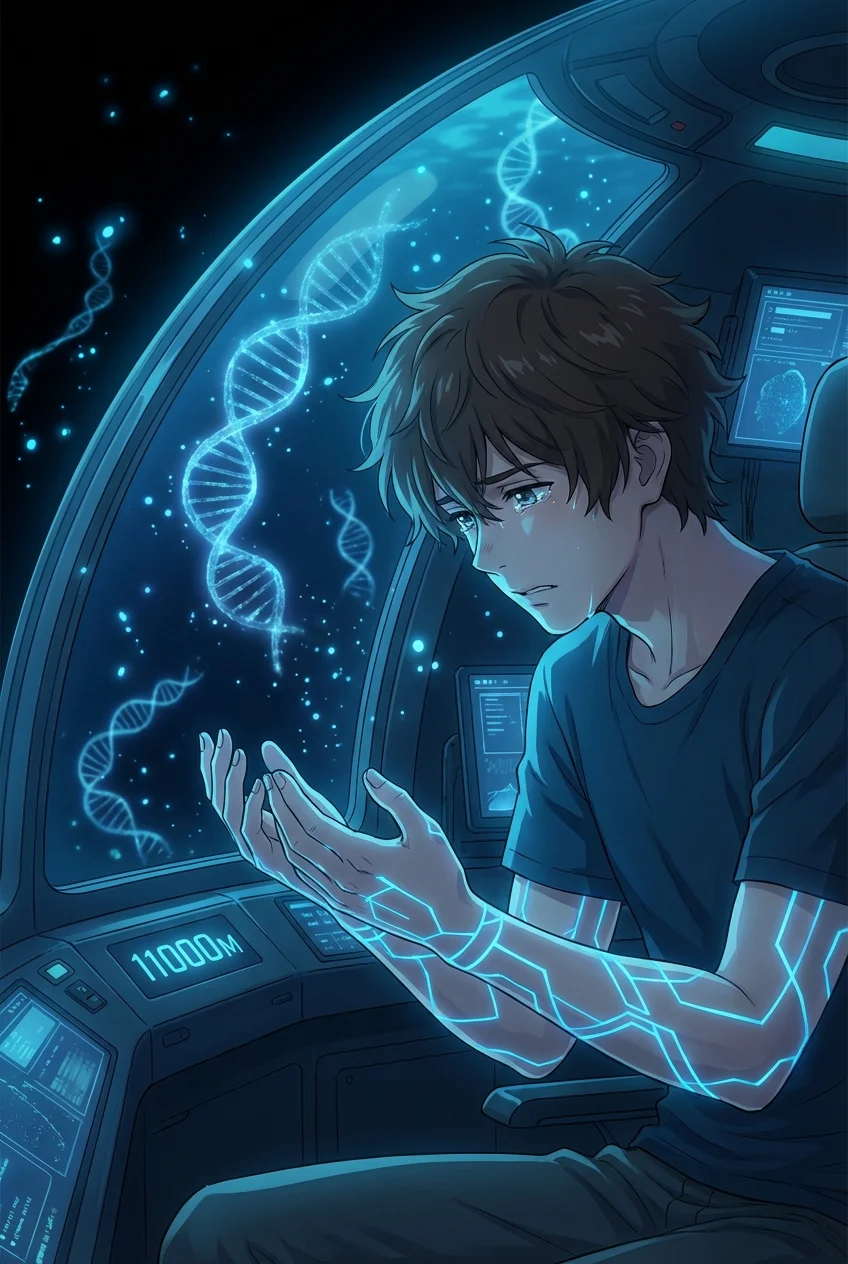

黒髪の青年。だが、縁の網膜には別の情報が焼きついた。

写真の輪郭が、夏の日の陽炎(かげろう)のように揺らめいている。

画面越しなのに、雨に濡れた犬のような、あるいは古びた神社の縁の下のような、湿った匂いが鼻腔をくすぐった。

「……あ、こっちは大丈夫」

縁の強張った肩から力が抜ける。

こいつは人間じゃない。

人の皮を被って、孤独な魂を啜(すす)りに来た『あちら側』の住人だ。

人間相手なら「嫌われないか」と震える声も、相手が化け物ならどうでもいい。喰われるか、喰わせるか。それだけのシンプルな関係。

『マッチングしました!』

画面にポップな文字が躍る。縁は躊躇なくフリック入力した。

「はじめまして。写真、素敵ですね。人間の皮、被るの上手ですね」

送信ボタンを押した瞬間、スマホが熱を帯びたように脈打った。

ホーム画面のアイコン――ピンク色のハートマークに、血管のような、あるいは蜘蛛の糸のような赤黒い線が、また一本、絡みついた。

第二章 蜜の味、砂の記憶

「来月は、君の好きな紫陽花を見に行こう」

レンはそう言って、小さな包みを差し出した。

カフェのテラス席。夕陽が彼の影を長く伸ばしているが、その影は二つに分かれ、一つは獣の尾のように揺らめいている。

「気が早いのね、レン」

縁は苦笑しながら、包みを開けた。中には、紫陽花の色をしたガラスのピアスが入っていた。

胸の奥がじんわりと温かくなる。

誰かに気にかけてもらう喜び。明日への約束があるという安堵。

その感情が湧き上がった端から、レンの瞳が掃除機のようにそれを吸い上げていく。

「君の寂しさは、甘いね。……もっと、頂戴」

レンの手が、縁の手を包み込む。

指先から、私の中の「孤独」が、そして「彼を愛おしいと思う心」が、泥のように流れ出していく。

心地よい痺れ。

私の魂の一部が、彼を構成する肉(にく)になる。

ドクン、とレンの喉仏が大きく動いた。

その瞬間だった。

世界から、音が消えた。

縁の指先から、先ほどまで感じていた温もりが急速に冷えていく。

目の前に座る男の顔色が、蝋人形のような白さから、生々しい血色を帯びた肌色へと変わる。

ガラス玉のようだった瞳に、人間らしい理性の光が宿る。

それと引き換えに。

(……え?)

縁は、自分の手にあるガラスのピアスを見下ろした。

ただのガラスだ。

なぜ、こんな物を持っているのだろう。

直前まで胸を満たしていたはずの「愛おしさ」が、スプーンで抉り取られたようにゴッソリと消えている。

「縁、ありがとう。これで僕は……」

男が何かを言いかけた。

縁は口を開こうとした。名前を呼ぼうとした。

けれど、声帯が凍りついたように動かない。

喉の奥で「誰?」という言葉だけが空回りする。

目の前の男が、急激に知らない他人になる。

彼と交わしたはずの「紫陽花を見に行く」という約束の意味が、脳のシナプスから物理的に切断される。

ただの音の羅列になり、砂のように崩れ落ちていく。

寒い。

心臓の真ん中に風穴が開いたように寒い。

縁が瞬きをした次の瞬間、対面の椅子は空っぽだった。

飲みかけのコーヒーと、意味のわからなくなったガラスのゴミだけが、テーブルに残されていた。

第三章 最後の糸

季節が三つ、過ぎ去った。

縁のスマホのアイコンは、もはや元のハートマークが見えないほど、赤黒い糸で雁字搦(がんじがら)めになっていた。

極彩色の曼荼羅。けれどその中心だけが、底なしの井戸のように黒くぽっかりと空いている。

「待たせたね」

待ち合わせ場所に現れた男は、くたびれたジャケットを羽織っていた。

名前は「ケイ」。

匂わない。歪んでいない。影も一つしかない。

(人間……?)

縁が警戒して一歩退くと、ケイは困ったように眉を下げた。

「風が冷たい。中に入ろう。……君は、窓際の席が好きだろう?」

ケイは縁の返事も待たず、迷いなく店の奥にある、死角になった窓際の席へと歩き出した。

まるで、縁がいつもそこを選んで座ることを知っているかのように。

席に着くと、彼はメニューも見ずに店員を呼んだ。

「ブレンド二つ。片方はミルクなし、砂糖二つで」

縁の心臓が、早鐘を打った。

それは、誰にも言ったことのない私の黄金比だ。

「……あなた、何者?」

震える声で問うと、ケイは静かにポケットから何かを取り出した。

それは、縁がいつか失くしたと思っていた、お気に入りの万年筆だった。

キャップには、小さな傷がついている。縁が昔、落としてつけた傷だ。

「よく文字が掠れるんだったね。修理に出しておいたよ」

ケイは慈しむような手つきで、それをテーブルに置いた。

縁の視界が、滲む。

知らない。

この人が誰なのか、私は知らない。

いつ万年筆を預けたのか、どんな会話をしたのか、記憶の図書館は空っぽだ。燃え尽きた跡すらない。

けれど、体が覚えている。

彼がカップを持ち上げる仕草。

笑うと目尻に寄る皺。

そのすべてに、魂が共鳴して震えている。

理由のわからない涙が、頬を伝って止まらない。

(ああ、そうか)

縁は悟った。

私の記憶がないのは、忘れたからじゃない。

全部、彼にあげてしまったからだ。

私が彼を「人間」にするために、私たちが過ごした日々の全てを、彼という存在の核(コア)として埋め込んだのだ。

ケイは何も説明しなかった。

ただ、テーブル越しに手を伸ばし、縁の涙を親指で拭った。

その指は温かく、わずかにインクの匂いがした。

「行こうか、縁」

ケイが立ち上がり、右手を差し出す。

縁はその手を見つめた。

この手を取れば、私は「過去」を持たないまま、「未来」へと歩き出すことになる。

空っぽの記憶の器を、これから二人で作る新しい時間で満たしていくのだ。

縁はスマホを取り出し、テーブルに置いた。

画面の中で、赤黒い糸の塊がほどけ、光の粒子となって消えていく。

彼女は、ケイの手を強く握り返した。

無機質なプラスチックの筐体が取り残されたテーブルの上で、スマホの画面がスリープモードに入る。

暗転した黒い鏡面には、寄り添って歩き出す男女の姿が、一瞬だけ映り込んでいた。