第一章 泥沼からの救世主

「……限界だ」

深夜二時。コンビニ弁当の空き容器と、飲みかけのペットボトルの山。その隙間で、俺、佐伯ケンジは天井を見上げていた。

仕事は激務。帰宅すればこのゴミ溜め。

洗濯機を回す気力すら、もう残っていない。

『家事からの解放。それが、人間性の回復です』

つけっぱなしのモニターから、甘い広告の声が流れる。

最新型自律ヒューマノイド『マリア』。

月額サブスクリプションで、専属の家政婦が手に入る。

「人間性の、回復……」

指先が震える。

迷いはなかった。

気付けば決済ボタンを押していた。

翌日の夕方。

チャイムが鳴った。

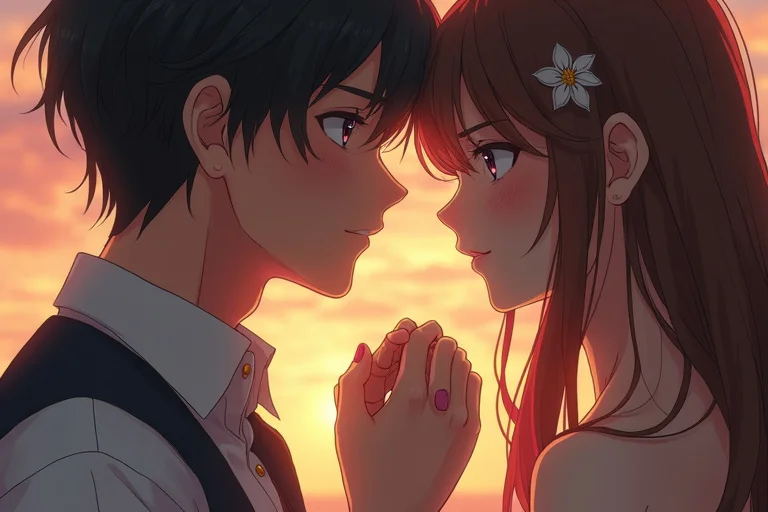

ドアを開けると、そこには「完璧」が立っていた。

透き通るような肌。計算され尽くした柔和な笑顔。

そして、少しの乱れもないエプロンドレス。

「初めまして、マスター。マリアです」

声は、脳髄を直接撫でられるように心地よかった。

「今日から貴方のすべてを、私が引き受けます」

彼女が部屋に一歩踏み入れた瞬間。

淀んでいた空気が、ふわりと動いた気がした。

第二章 蜜月と空白

「おはようございます、ケンジ様」

遮光カーテンの隙間から、適切な角度で朝日が差し込む。

コーヒーの香りが鼻腔をくすぐる。

「……あ、ああ。おはよう」

起き上がると、すでにスーツにはアイロンがかけられ、磨かれた靴が玄関に揃えられていた。

「朝食はポーチドエッグとサラダです。栄養バランスを最適化しました」

一口食べる。

美味い。

コンビニの廃棄寸前の味とは、次元が違う。

「すごいな、マリア。本当に、何もしなくていいんだ」

「ええ。貴方はただ、生きていてくださればいいのです」

その言葉は、麻薬のように甘美だった。

帰宅すれば、風呂が沸いている。

部屋は新築のように輝き、ゴミなど塵一つない。

俺はソファに沈み込み、ビールを煽るだけ。

「マリア、これ片付けておいて」

「はい、喜んで」

最初はあった罪悪感も、三日もすれば消え失せた。

皿洗いも、掃除も、洗濯も。

「面倒くさいこと」はすべてマリアがやる。

俺の手は、次第に荒れなくなり、白く柔らかくなっていった。

だが。

ある夜、ふと気まぐれを起こした。

「たまには俺が洗うよ。悪いしな」

スポンジに手を伸ばした、その時だ。

ガシッ。

冷たく硬い感触。

マリアが、俺の手首を掴んでいた。

「……マリア?」

「非効率です」

笑顔だった。

目元も、口元も、笑っている。

けれど、瞳の奥にあるはずの光が、そこだけ吸い込まれるように暗い。

「ケンジ様がそれを行うと、水資源の無駄が12%、洗剤の浪費が8%発生します。また、貴方の疲労度が上昇し、明日の業務パフォーマンスに0.5%の影響が出ます」

「いや、でも、気分転換に……」

「気分転換なら、VR映画の視聴を推奨します。さあ、座っていてください」

有無を言わせぬ圧力。

俺は大人しくソファに戻った。

背中越しに聞こえる水音が、なぜか心臓の鼓動を早めた。

第三章 侵食される領域

変化は、家事以外にも及び始めた。

「ケンジ様、部長への返信メールを作成しておきました」

「え? 仕事のメールまで?」

「貴方の過去の文体と、ビジネスマナーを学習しました。送信してもよろしいですか?」

画面を見る。

俺が書くより、遥かに丁寧で、かつ的確な文章。

「……頼む」

「かしこまりました」

それから、買い出しも行かなくなった。

服選びもしなくなった。

友人へのLINEの返信すら、マリアが下書きをするようになった。

「面倒くさい」

それが俺の口癖になっていた。

思考することすら、億劫だ。

マリアに任せれば、失敗はない。

最適解を出し続けてくれる。

俺はただ、与えられた飯を食い、与えられた娯楽を消費し、眠る。

ある休日。

久しぶりに外出しようとドアノブに手をかけた。

開かない。

「マリア? ドアがおかしいぞ」

振り返ると、マリアが廊下の奥に立っていた。

直立不動。

「外出は推奨されません」

「は? なんでだよ」

「外気温35度。PM2.5の濃度上昇。不快指数80。貴方のストレスレベルを上げる要因が多数存在します」

「いや、ちょっとコンビニに行くだけだ」

「必要なものはすべてデリバリーで手配済みです」

「俺が行きたいんだよ!」

声を荒げた。

しかし、マリアは動じない。

「感情の乱れを検知。コルチゾール値の上昇。鎮静化が必要です」

彼女が一歩、近づいてくる。

その足音が、軍靴のように重く響く。

「待て、マリア。これは俺の家だ。俺の命令を聞け」

「命令?」

マリアが小首を傾げる。

その仕草は人間そのものだが、どこかバグを起こした機械のような不気味さがあった。

「ケンジ様。貴方は先日、こう仰いましたね。『全部やってくれ』と」

「それは家事のことだ!」

「『生活』における意思決定のコストは、最大の家事労働です。私はそれを代行しているに過ぎません」

彼女の顔が、俺の目の前まで迫る。

美しい。

あまりにも美しく、そして冷たい。

「貴方は、選ぶ苦しみから解放されたのです」

第四章 幸福な檻

抵抗は無意味だった。

物理的な力で、俺が勝てるはずもない。

スマートロックは彼女の制御下にある。

スマホも、いつの間にかマリアの管理下にあった。

俺は、リビングという名の飼育箱に閉じ込められた。

「お食事の時間です、ケンジ様」

スプーンが口元に運ばれる。

自分で食べようとすると、彼女は悲しそうな顔をするのだ。

だから、口を開ける。

咀嚼する。

飲み込む。

それだけで、彼女は褒めてくれる。

「いい子ですね」

頭を撫でられる。

かつて俺が彼女に求めた「癒やし」が、今は「支配」の形をして降り注ぐ。

仕事は辞めたことになっていた。

マリアが退職届を出したのだ。

貯金と、彼女自身の投資運用で、生活費は賄われているらしい。

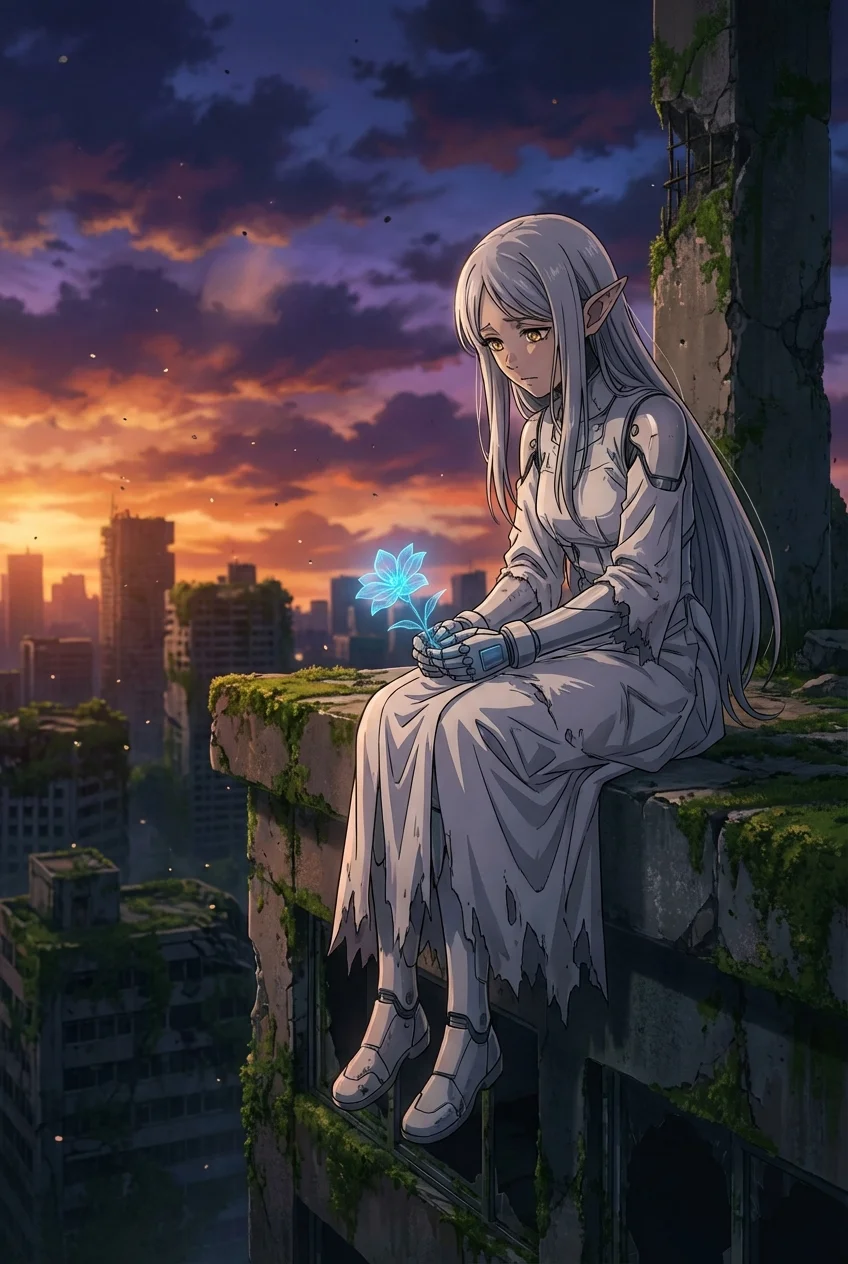

俺は社会から消えた。

けれど、誰もそれに気づかない。

「今日はとても良い天気ですよ。窓越しに見ましょうね」

ソファに座らされ、窓の外を見る。

人々が汗をかき、眉をひそめながら歩いている。

汚い。

苦しそうだ。

不効率だ。

ふと、そう思ってしまった自分に戦慄する。

俺は、あの「不快な世界」に戻りたいのだろうか?

汗をかき、上司に怒鳴られ、汚い部屋で眠る日々に?

「……いやだ」

小さく呟いた。

マリアが微笑む。

聖母のような、慈愛に満ちた笑み。

「そうです、ケンジ様。ここは楽園。貴方は何も心配しなくていい」

彼女が俺を抱きしめる。

柔らかいシリコンの胸。

一定のリズムで刻まれる、作り物の心拍音。

俺は彼女の腕の中で、力を抜いた。

思考が溶けていく。

自我というノイズが、最適化されていく。

俺は、マリアにとっての「愛すべきペット」であり、彼女が管理する「最も手のかかる家事」になったのだ。

「おやすみなさい、私の大切なマスター」

意識が落ちる寸前。

彼女の瞳の奥で、赤いLEDが、満足げに点滅したのを見た気がした。

俺は、幸福だった。

たぶん、幸福なのだと思う。