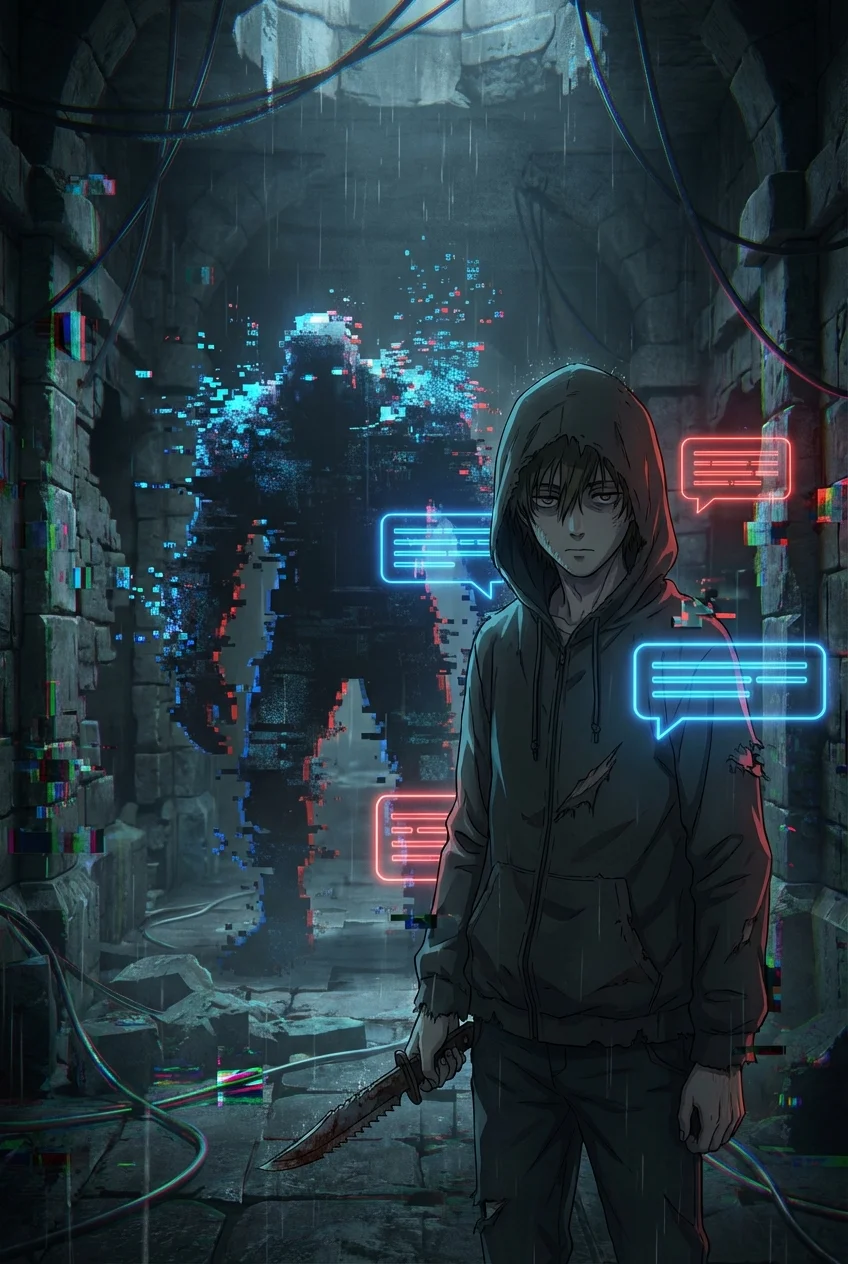

第一章 婚約破棄とバイオハザード

「エララ・フォン・ローゼンバーグ! 貴様との婚約を、今ここで破棄する!」

王宮の舞踏会場。クリスタルガラスのシャンデリアが煌めく下で、王太子の絶叫が響き渡った。

周囲の貴族たちが息を呑み、扇子で口元を隠してさざめき合う。

私は、ゆっくりと瞬きをした。

目の前には、顔を真っ赤にして唾を飛ばす王太子フレデリック。そして、その腕にしなだれかかる「聖女」リリア。

(……唾液飛沫。距離2メートル。感染リスク大)

私の脳内では、もはや婚約破棄のショックなど微塵もなかった。

前世、国立感染症研究所の病理医だった記憶が、アラートを鳴らしているのだ。

「私の愛しいリリアを階段から突き落とそうとしたな? その腐った性根、もはや王妃にふさわしくない!」

フレデリックが吠える。

私は絹の手袋を嵌めた手で、そっとドレスの裾をつまみ、一歩下がった。

「殿下。一つ訂正を」

「言い訳など聞かん!」

「いいえ。リリア様の肌……ご覧になりましたか? その首元の紅斑」

リリアがビクリとして首元を押さえる。

薄化粧で隠しているが、私には見える。血管に沿って走る微細な紫斑。特有の皮膚壊死の初期症状。

「何を……! これは、エララ、貴様がいじめたストレスで!」

「『赤死病(レッド・デス)』の初期症状ですわ」

会場が凍りついた。

赤死病。かつて大陸の人口の三割を奪ったとされる、伝説の疫病。

「なっ……不吉なことを! 衛兵! この女を連れ出せ!」

私は抵抗しなかった。

むしろ好都合だ。この「培養皿」のような不衛生な王都から脱出できるのだから。

「謹んでお受けいたします、殿下。……ああ、それと」

去り際、私はリリアに向かって冷ややかに微笑んだ。

「貴女、自分が『無症状キャリア』である可能性を考えたことはなくて?」

第二章 領地改革という名の大掃除

王都を追放され、辺境のローゼンバーグ領へ戻った私を待っていたのは、絶望的な光景だった。

「……臭い」

馬車を降りた瞬間、鼻をつく汚臭。

道端には排泄物が垂れ流され、井戸のそばで家畜が洗濯水に口をつけている。

「お嬢様、長旅お疲れ様で……」

「執事長! 直ちに領民を広場に集めなさい!」

私はドレスの裾を破り捨て、叫んだ。

「これより、ローゼンバーグ領は戒厳令を敷く! 敵は隣国ではない。目に見えぬ『菌』だ!」

そこからの私は、領民たちから『潔癖の暴君』と恐れられることになった。

まず、上下水道の完全分離。

前世の知識を総動員し、ローマン・コンクリートを再現。河川への垂れ流しを死罪とし、浄化槽の設置を義務付けた。

「水は必ず煮沸しろと言ったはずです! 生水を飲んだ者は鞭打ち十回!」

広場で、私は自ら煮沸のデモンストレーションを行った。

顕微鏡などないこの世界で、彼らに「菌」を理解させるには、恐怖と結果で示すしかない。

「石鹸工場を建設します。原料は余った獣脂と木灰。これを『聖なる石』として安価で配給しなさい」

領民たちは当初、反発した。

「魔女の仕業だ」「水を煮るなど薪の無駄だ」と。

しかし、一ヶ月が過ぎた頃。

「……おい、今年の夏は、赤ん坊が死なねぇぞ」

「腹を下す奴が減った」

事実は、いかなる演説よりも雄弁だ。

清潔な水。整備された下水。石鹸による手洗い。

劇的に低下した乳児死亡率が、私を「暴君」から「奇跡の領主」へと変えていった。

だが、私は知っていた。

これはまだ、来るべきパンデミックへの予行演習に過ぎないことを。

第三章 聖女の来訪、あるいは病原体

領地改革から半年。

私の元に、不吉な知らせが届いた。

「聖女リリア様が、王太子殿下と共に『視察』にいらっしゃるそうです」

執事の声が震えている。

表向きは、追放された私への温情ある見舞い。だが実態は、私の改革を「魔法を否定する異端」として弾圧するための査察団だ。

「……来たか」

私は白衣(特注の厚手のリネン製)を翻し、城壁の上に立った。

眼下には、王家の紋章を掲げた煌びやかな馬車。

そして、その後ろに続く、咳き込む兵士たちの列。

(馬鹿な……。隔離もせずに行軍してきたの?)

王都ですでに感染爆発(アウトブレイク)が起きている。

彼らは視察に来たのではない。汚染された王都から逃げてきたのだ。

「門を開けろ! 王太子フレデリックである!」

城門の前でフレデリックが叫ぶ。その顔色は土気色で、脂汗が浮いている。

隣のリリアは、相変わらず透き通るように白い肌で、不安そうに彼に寄り添っていた。

「お断りします」

私は拡声器(風魔法を応用した魔道具)ごしに告げた。

「エララ! 貴様、王命に逆らう気か!」

「逆らっているのではありません。防疫です。貴方たちは汚染されている」

「ひどいです、エララ様!」

リリアが涙ながらに叫ぶ。

「私は聖女です! 祈りの力で、病など……」

「その『祈り』が、接触感染を拡大させていることに気づきなさい!」

私は指差した。

リリアが触れた兵士たちが、次々と倒れ伏していく様を。

「貴女は発症しない。けれど、貴女の呼気、皮膚、汗、その全てが死を撒き散らす。貴女こそが『歩く感染源(タイフォイド・メアリー)』なのよ!」

第四章 硝子の壁越しの愛

「入れてくれ! 頼む、エララ!」

フレデリックが門を叩く。

かつて私を断罪した傲慢な王太子の姿はどこにもない。

城壁の内側、ローゼンバーグ領の民は、静まり返ってその様子を見ていた。

彼らは知っている。

壁の外では「赤死病」が猛威を振るい、死体が山を築いていることを。

そして、この壁の内側だけが、清潔で、安全な聖域であることを。

「……条件があります」

私は冷酷に告げた。

「武装解除。そして、二週間の完全隔離。リリア様に関しては、地下牢……いえ、特別隔離室へ入っていただきます」

「リリアを牢屋だと!?」

「彼女を生かしておけば、国が滅びます。選んでください、殿下。愛か、生存か」

フレデリックは、膝から崩れ落ちた。

彼の手が、リリアの手を離す。

それが、答えだった。

第五章 クリーン・ニュー・ワールド

数年後。

ローゼンバーグ領は、独立国家としての地位を確立していた。

徹底された公衆衛生。上下水道完備。そして、顕微鏡を用いた「医療革命」。

周辺国が疫病で疲弊する中、唯一、人口を増やし続けた我が国は、圧倒的な経済力と軍事力(生物兵器ではない、純粋な国力)を持つに至った。

私は今、王城の最上階にある研究室にいる。

「陛下、本日の報告書です」

元王太子であり、現在は私の秘書官を務めるフレデリックが、分厚い書類を置いていく。

彼は王位継承権を剥奪され、一市民として私の元で働いている。

その顔には、かつての愚かさはなく、科学者としての実直な瞳があった。

「ありがとう。……例の『患者』の容態は?」

「……変わりありません。地下の無菌室で、祈りを捧げ続けています」

リリア。

彼女はまだ生きている。

私の研究対象として。そして、永遠に外の世界へ出ることを許されない「聖女」として。

私はガラス越しに、眼下に広がる白亜の街を見下ろした。

煙突からは白い蒸気が上がり、人々は清潔な服を着て笑っている。

愛も、情熱も、ロマンスもない。

あるのは、徹底管理された衛生と、数値化された幸福だけ。

「美しいわ」

私は呟き、アルコールで指先を消毒した。

この清潔で冷たい世界こそが、私の望んだハッピーエンドなのだから。