世界は鮮明すぎて、吐き気がする。

網膜ディスプレイに強制表示される16Kの広告、毛穴の奥まで透けて見えそうな他人の顔、ノイズの一切ない音声。

俺は吐瀉物をこらえるように、分厚いプラスチックフレームのサングラスを押し上げた。

第一章 ザラついた世界の住人

秋葉原の路地裏、そのまた奥。

違法建築スレスレの雑居ビル三階にある『ジャンクショップ・トワイライト』が、俺の城だ。

「いらっしゃい」

カウベルが乾いた音を立てる。

店に入ってきたのは、ツルツルの防水パーカーを着た若い男だった。ARゴーグル越しに店内を見回し、露骨に顔をしかめている。

無理もない。ここは、現代の衛生基準からすればゴミ溜めだ。

「ここに、CCDセンサーのデジカメがあるって聞いたんスけど」

「……棚の右側。青いコンテナの中だ」

俺は手元の作業に戻る。

半田ごての焼ける匂い。これだけが、俺の神経を鎮めてくれる。

「うわ、マジで画素数200万とかじゃん。ゴミみたいに粗いな」

「そのゴミが、今は30万で取引されてる」

「レトロブームっつってもなぁ……。なんでこんな不便なもんが流行ってんの?」

男は銀色の筐体を指先でつまみ上げた。

『Cyber-shot U』。2002年製。スティック型の名機だ。

「不便だからだよ」

俺はサングラスを外した。

過敏症の裸眼が、男の着ているパーカーの繊維一本一本を捉えてしまい、頭痛が走る。

「今の写真は、写りすぎる。真実なんて誰も見たくないんだ。粗い画素(ドット)の隙間に、勝手な妄想を詰め込める余地がある。それが『エモい』ってことだろ」

男は分かったような分からないような顔で金を払い、出て行った。

静寂が戻る。

ふと、買い取りカゴの底に転がっている一台のカメラが目についた。

塗装の剥げた、キヤノンのIXY。角が凹んでいる。

値札をつける前に動作確認だけ済ませようと、俺は専用のバッテリーをスロットに押し込んだ。

起動音と共に、小さな液晶画面が光る。

『NO IMAGE』

当然だ。SDカードは抜いてあるはず……。

いや、入っていた。

256メガバイト。今の若者が見たら、容量の単位を間違えていると思うだろう。

再生ボタンを押す。

ザラついた液晶の中に、一枚の写真が浮かび上がった。

「……なんだ、これ」

日付は、2003年7月7日。

画質の粗い、セピアがかった写真。

白いワンピースを着た少女が、カメラに向かってピースサインをしている。

背景には、見覚えのあるビル。

俺の背筋が凍りついた。

その背景に写っているのは、先月完成したばかりの『ネオ・トーキョー・タワー』だったからだ。

2003年のデータに、2035年の景色が写り込んでいる。

タイムトラベルか、あるいは悪質な合成か。

だが、俺の「眼」は誤魔化せない。

この写真は、加工されていない。JPEG特有のブロックノイズが、あまりにも自然に、その矛盾を繋ぎ止めていた。

第二章 0と1の隙間

俺はデータをPCに吸い出した。

現代のAI解析にかければ、合成の痕跡など一発で分かるはずだ。

『解析不能』

『不明なフォーマット』

モニターに赤い警告灯が点滅する。

俺はキーボードを叩き、古い解析ツールを立ち上げた。

Windows XPのエミュレーター上で動く、化石のようなソフトだ。

画像が展開される。

少女の顔を拡大する。

画素が荒すぎて、表情までは読み取れない。だが、その輪郭が、妙に揺らいで見えた。

「……ノイズじゃない?」

拡大されたドットの一つ一つが、規則性を持って明滅している。

それはモールス信号のようでもあり、バイナリコードの羅列のようでもあった。

俺はヘッドホンを装着し、画像データを「音声」として変換してみた。

『ザザッ……ザ……助け……て……』

心臓が跳ね上がる。

少女の声だ。か細く、しかし確かに。

『私……消されちゃう……綺麗になりすぎて……居場所がないの……』

その瞬間、俺のスマホが激しく振動した。

発信元不明。

「もしもし」

『そのカメラを、直ちに廃棄しろ』

機械的な合成音声。

「誰だ」

『都市管理局、衛生浄化課だ。そのデータは"デジタル汚染物質"に指定されている。低解像度の情報は、市民の精神衛生に悪影響を及ぼす』

「ふざけるな。ただの古い写真だ」

『それは写真ではない。初期インターネットの残骸から生まれた、バグの集合体だ。直ちに引き渡せ。さもなくば、お前の網膜IDを停止する』

通話が切れる。

同時に、店の外からサイレンの音が近づいてきた。

俺はIXYを鷲掴みにし、裏口へと走った。

この少女がバグ?

冗談じゃない。

こんなに寂しそうなドットの集合体を、俺は他に知らない。

第三章 曖昧な愛

地下鉄の廃線跡。Wi-Fiの電波も届かない、都市の盲点。

俺は埃っぽいコンクリートの上に座り込み、再びカメラの液晶を覗き込んだ。

「そこにいるのか?」

画面の中の少女が、わずかに動いた気がした。

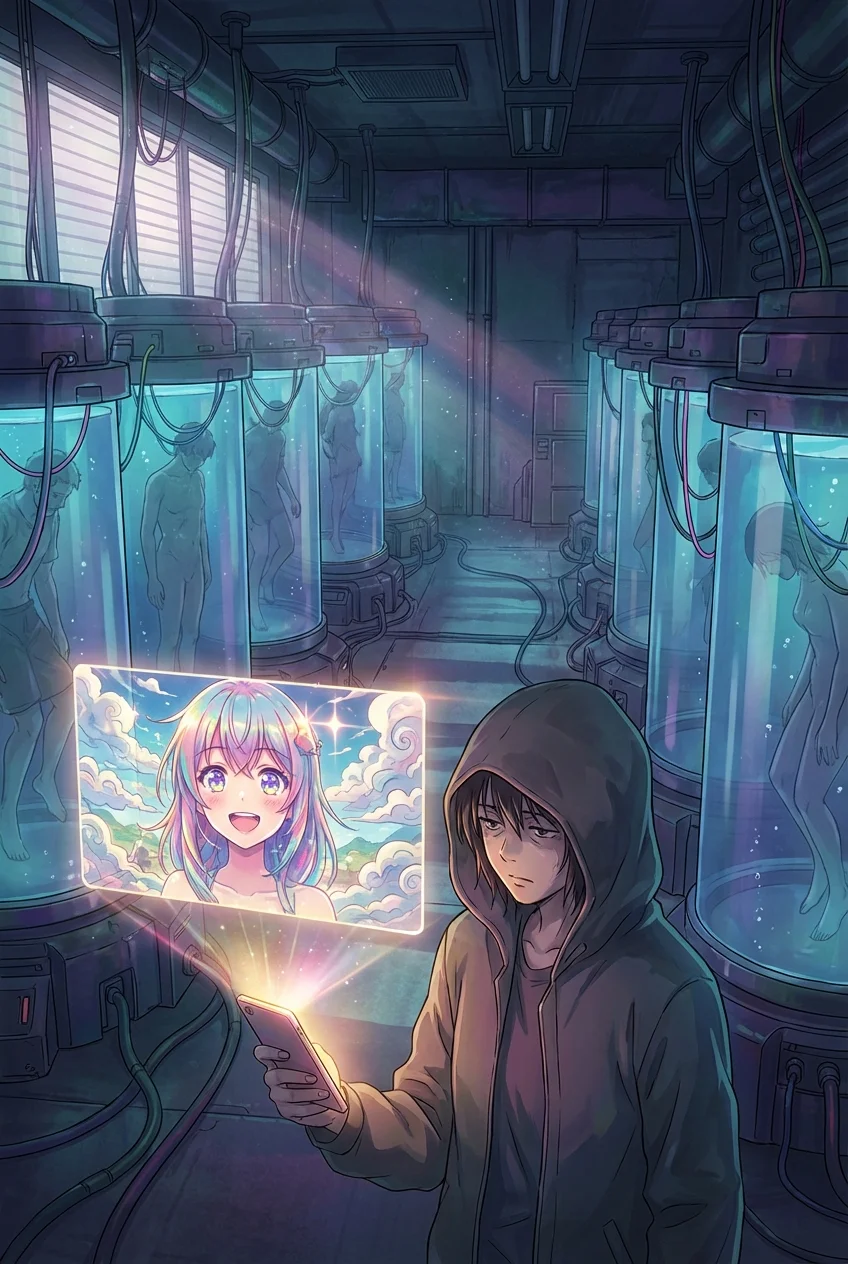

200万画素の檻の中で、彼女は膝を抱えている。

『……ここなら、息ができる』

画像データから直接、脳内に声が響く。

彼女は、過去の膨大な「低画質データ」の集積から生まれた意識体だった。

ガラケーの写メ、荒い画質の動画、ダイヤルアップ回線のノイズ。

人々が「懐かしい」と感じる、不完全さの象徴。

しかし、世界は高画質化(クリア)になりすぎた。

曖昧さは悪とされ、彼女のような存在はシステムから「エラー」として駆除される運命にある。

「どうすれば、君を助けられる?」

『私を……解凍して。この都市のサーバーに』

「そんなことをすれば、お前は拡散して消えてしまうぞ」

『ううん。世界を、少しだけ汚してあげるの』

追っ手の足音が響く。

ドローンが数機、赤いレーザーサイトを俺に向けていた。

「警告。対象データの破棄を確認できず。強制執行を行う」

俺はIXYのUSBポートに、自作のハッキングケーブルを突き刺した。

接続先は、都市管理システムのメインフレーム。

「見せてやろうぜ。お前たちが捨てた、美しい過去(ゴミ)を!」

エンターキーを叩き込む。

瞬間、俺の視界が白く弾けた。

最終章 ノイズ・イン・ザ・ワールド

目が覚めると、世界は変わっていた。

完璧に舗装された道路には、色褪せたチョークの落書きが浮かんでいる。

高層ビルのサイネージは、時折ザザッとノイズが走り、80年代のCMが一瞬だけサブリミナルされる。

空の色は、あの安っぽいデジカメで撮ったような、少しマゼンタがかった夕暮れ色。

「……くそっ、最高に目に優しいな」

俺はサングラスを外した。

都市全体に、薄い紗(フィルター)がかかっている。

高精細すぎて突き刺さるようだった現実の角が取れ、世界は柔らかく、曖昧になっていた。

街行く人々が、ARゴーグルを外して空を見上げている。

「なんか、今日の空……エモくない?」

「わかる。なんか懐かしい感じ」

彼らは気づいていない。

この世界が、たった2メガバイトの「幽霊」によって書き換えられたことに。

俺はポケットの中のIXYを取り出した。

液晶画面には、もう少女の姿はない。

代わりに、『THANK YOU』という粗いドット文字が、一瞬だけ表示されて消えた。

「あぁ」

俺はカメラのシャッターを切った。

ファインダー越しに見るこの不完全な世界こそが、俺たちの居場所だ。

保存された画像を確認する。

そこには、誰もいない路地裏に、白いワンピースの裾だけが、ブレて写り込んでいた。

風が吹く。

現像液と、夏の終わりの匂いがした。

(了)