第一章 錆びついたノイズ

火星の地殻下、深度六千メートル。

重苦しい闇が、強化ガラスの向こうで渦を巻いている。

小型潜行艇『コフィン(棺桶)』の狭いコクピットで、エララは眉間の皺を指先で強く揉んだ。

「……うるさい」

「感度良好か? エララ」

ノイズ混じりの通信音声が、鼓膜ではなく、脳幹を直接叩く。

地上管制官のカイルだ。彼の声には、常に焦燥感という名の油が浮いている。

「良好すぎて吐き気がするわ。この星の『地下』は、お喋りが過ぎる」

エララはヘッドセットを乱暴にずらした。

彼女には、電子の悲鳴が聞こえる。

電磁波、回路の脈動、データの奔流。それらが具体的な『音』として知覚される、聴覚共感覚の持ち主。

地上のコロニーは彼女にとって、何億もの蝉が鳴き叫ぶ地獄だった。

だから、この仕事を選んだ。

誰もいない、何も聞こえないはずの、未踏の地下海。

しかし、予想は裏切られた。

計器の数値は正常。ソナーにも反応なし。

だが、エララの頭の中では、重低音が響き続けている。

それはまるで、巨大な心臓の鼓動のようだった。

「ターゲット座標まであと三百。……おい、バイタルが乱れてるぞ」

「放っておいて。……何かが、呼んでるの」

「呼んでる? またそのオカルトか。我々が探しているのはレアメタルの鉱脈だ。幻聴に構うな」

カイルの冷笑的な響きが、頭痛を加速させる。

エララは操縦桿を握り直した。

違う。

これは鉱脈の唸りじゃない。

もっと有機的で、哀切な。

「ライト、オン」

エララが呟くと、機体外部の照明が弾けた。

闇が裂ける。

息を呑んだ。

そこにあったのは、岩肌ではない。

滑らかな曲線を描く、真珠色の尖塔群。

泥に埋もれることなく、淡い燐光を放ちながら林立するそれは、明らかに人工物だった。

「カイル……モニターを見て」

「……馬鹿な。火星の地下だぞ? ただの奇岩だろ」

「いいえ、あれは『街』よ」

潜行艇が尖塔の間を縫うように進む。

その瞬間、エララの頭の中で、ノイズが旋律へと変わった。

第二章 葬られた歌声

美しい歌だった。

言葉はわからない。けれど、意味は肌で理解できた。

喜び、繁栄、そして――絶望的な別れ。

「反応あり! エララ、その中央のドームだ。信じられん、高純度のエネルギー反応だ!」

カイルの声が上ずっている。

彼の興奮が、不快な高周波となってエララを刺した。

「この下から、凄まじいテラヘルツ波が出ている……。まるで、何かが生きているみたい」

「生きていようが死んでいようが関係ない。その『コア』を回収しろ。それがあれば、地上のエネルギー問題は一発で解決する。俺たちも億万長者だ」

「……壊すの?」

エララはドームの前に機体を静止させた。

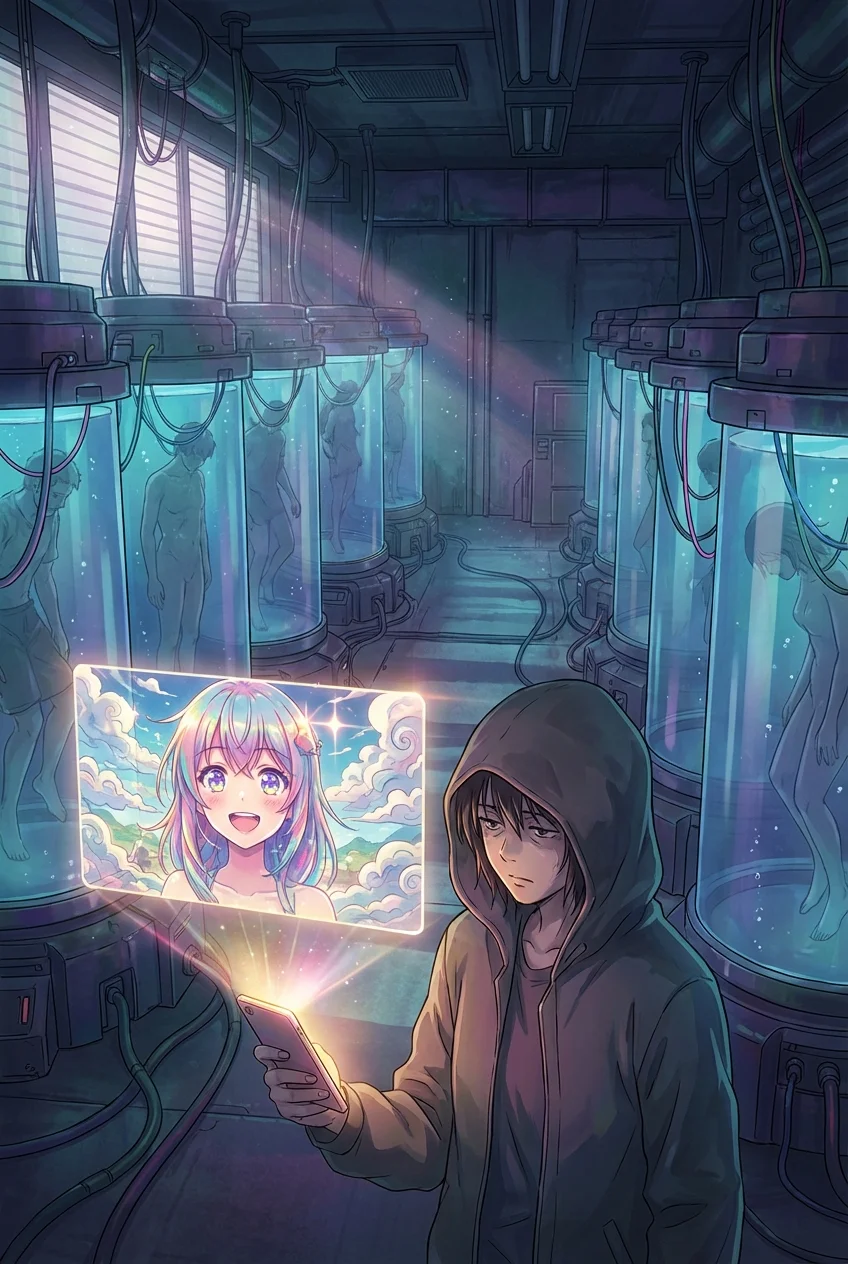

半透明の壁の向こうに、揺らめく液体が満ちている。

その液体の中で、無数の光の粒子が螺旋を描いて泳いでいた。

歌声の発生源は、あそこだ。

「回収だと言え。アームを展開しろ」

命令に従い、右手のレバーを倒す。

『コフィン』の右腕から、無骨なドリルとマニピュレーターが伸びた。

ギュイイイイン。

ドリルの回転音が、静謐なレクイエムを切り裂く。

(やめて)

誰かの声がした。

いや、声ではない。感情の奔流が、エララの意識に流れ込んでくる。

この液体は燃料じゃない。

記憶だ。

かつてこの星に住んでいた者たちが、滅びの運命を悟り、肉体を捨てて意識だけを統合した。

一種のサーバー。

永遠の夢を見るための、ゆりかご。

「カイル、無理よ。これは資源じゃない。彼らは……まだ生きてる」

「はあ? 何を言っている!」

「この液体そのものが、彼らの文明なの。持ち帰れば、彼らは死ぬわ」

「契約書を忘れたか? 命令違反は報酬没収だ。それに、地上の連中がどうなってもいいのか? エネルギー不足で、来月にはライフサポートが止まる区画が出るんだぞ!」

エララの手が止まる。

地上の喧騒。汚れた空気。他人の悪意に満ちた思考ノイズ。

あそこには、彼女の居場所はなかった。

だが、そこで生きる人々を見殺しにする権利が、自分にあるのか?

「やれ! エララ!」

カイルの怒号と共に、遠隔オーバーライドが掛かった。

機体が勝手に動き出す。

ドリルが唸りを上げ、美しい真珠色の壁に突き刺さった。

第三章 決断の周波数

亀裂が走る。

キィィィィィィン!

ドームが悲鳴を上げた。

その音は、物理的な破壊音を超え、エララの神経を焼き切るほどの激痛をもたらした。

「ああっ、ぐっ……!」

鼻から血が滴る。

視界が赤く染まる。

ドームの裂け目から、黄金色の液体が噴き出し、海水と混じり合っていく。

光の粒子たちが、苦悶に狂ったように明滅し、消えていく。

歌が、断末魔に変わる。

「いいぞ! その調子だ。サンプルを吸引しろ!」

カイルの歓喜の声。

それが決定打だった。

(私の世界は、ここにはない)

エララは、震える手で制御コンソールの安全カバーを叩き割った。

オーバーライドを物理的に遮断する。

「なっ、何をする気だ!」

「カイル、あなたは何も聞こえていない。それがどれだけ幸せか、知らないでしょうね」

エララは、潜行艇の推進スラスターを逆噴射させた。

機体がドームの亀裂に、自ら突っ込んでいく。

「やめろ! 自爆する気か!?」

「地上には帰らない。ここが一番、静かだから」

潜行艇がドームの壁をさらに押し広げる。

だが、採掘のためではない。

エララはコクピットのハッチ解放レバーに手をかけた。

深海の水圧。

生身で出れば、一瞬で圧壊する。

だが、この黄金の液体――高密度の情報流体の中なら?

「さよなら、うるさい世界」

レバーを引いた。

最終章 静寂という名の永遠

衝撃はなかった。

冷たい海水が流れ込むよりも早く、黄金の暖かさがエララを包み込んだ。

肺が満たされる。

苦しくはない。

肉体の輪郭が溶けていく感覚。

(ようこそ)

無数の声が、一つになって響く。

それは、かつてのエララを苦しめたノイズではない。

完全に調和された、交響曲。

彼女の「聴く才能」は、この瞬間のためにあったのだ。

視界が広がる。

コクピットも、潜行艇も、もうない。

彼女は海そのものになった。

カイルの怒鳴り声も、地上のサイレンも、もう遠い宇宙の彼方の出来事。

エララは歌う。

何億年もの記憶と共に。

地上では、奇妙な現象が観測された。

火星の地下から溢れ出した正体不明のエネルギー波が、全コロニーの電子機器を一瞬だけシャットダウンさせたのだ。

一分間の完全なるブラックアウト。

人々は恐怖したが、不思議とパニックは起きなかった。

その静寂の闇の中で、誰もが懐かしい誰かの声を聞いた気がしたからだ。

それは、深淵の底でようやく安らぎを得た少女が奏でる、最初で最後の贈り物だった。