第1章: 凍てつく断絶

北風が頬の肉を削ぐ。標高三千メートル、生物の生存を拒絶する白亜の地獄。

かじかんだ指先。アルト・リベラは着古したローブの裾を強く握る。風雪に晒され、本来の色を失った灰色の布地。ところどころ綻び、中の綿が覗いていた。

降り積もる雪と同化するような、灰色の髪。乱雑な前髪の奥、底のない井戸を覗き込むような光のない黒い瞳が、ただ虚空を映している。

「聞こえたか? アルト。荷物を置いて失せろと言ったんだ」

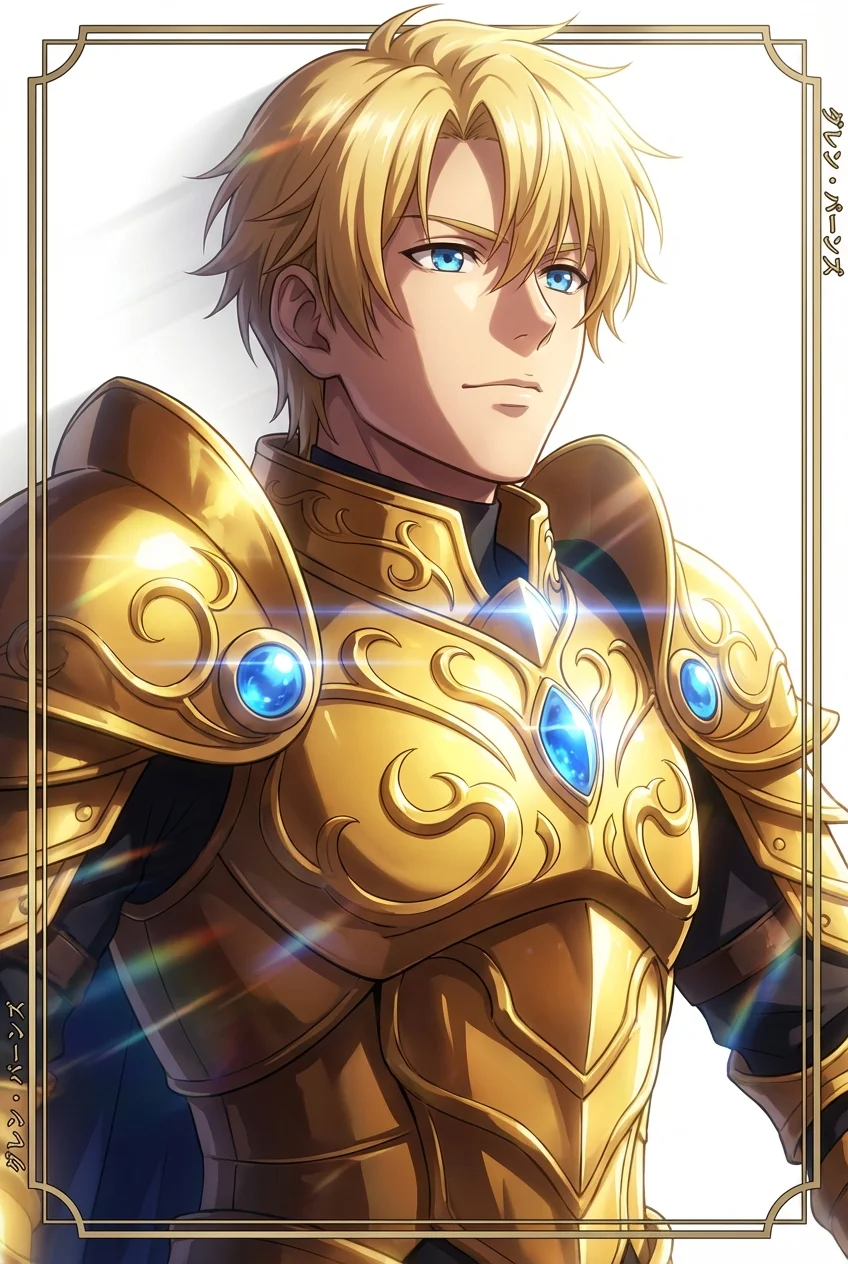

耳をつんざく甲高い声。風の音を切り裂いたのは、グレン・バーンズだ。Sランクパーティ『天雷の剣』のリーダーにして、最強の魔剣使い。

極寒の中、異常なほどの熱気。全身を覆う黄金のフルプレートアーマーには細密な彫刻が施されている。その輝きは雪原の白さを汚すほどに煌びやかで、彼の傲慢さそのもの。

「……グレンさん。ここは魔境の深部です。僕の『サンクチュアリ』なしでは、野営もままなりませんが」

乾いた薪が割れる音。アルトの声は、それほどに無機質だった。喉の渇きを覚えたが、唾を飲み込む動作すら億劫。

「はぁ? まだそんな寝言を言ってるんですかぁ?」

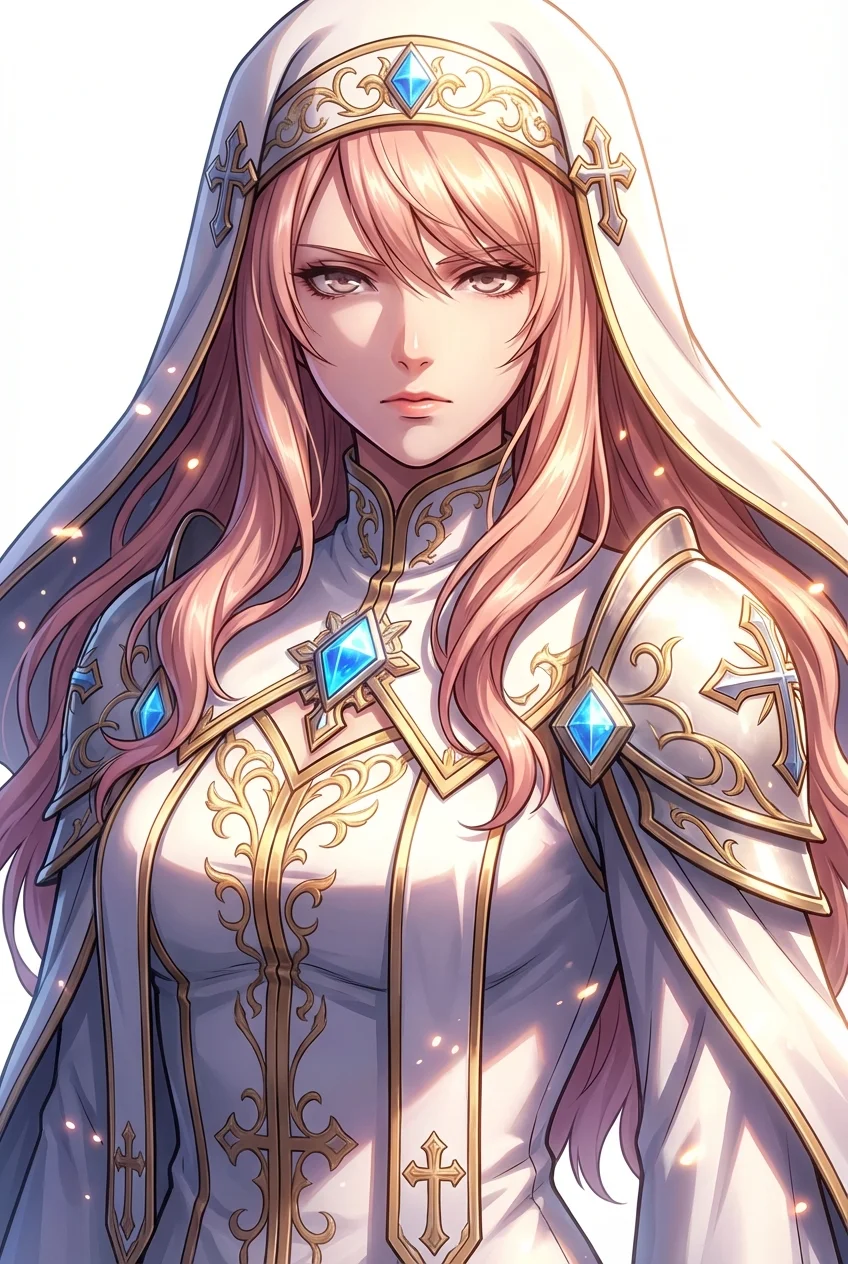

鼻孔にまとわりつく甘ったるい香油。戦場には似つかわしくない匂いと共に、セリナ・メルシエが歩み出る。純白のシスター服、ピンクがかったブロンドの巻き髪。過酷な旅路にあっても不自然なほど艶やかだ。

彼女はアルトを、路傍の汚物でも見るような目つきで見下ろした。

「あなたのその地味な『痛覚遮断』なんて、もう不要なんですよぉ。グレン様の『天雷剣』があれば、敵なんて近づく前に消し炭ですからねぇ」

「俺様の才能に寄生するだけの無能は、もう見ていて痛々しいんだよ。……ああ、そうか。お前のスキルのおかげで、俺たちはその『痛々しさ』すら感じなかったわけか?」

「……あぁ?」

グレンが口の端を歪め、喉の奥から下卑た笑い声を漏らす。碧眼はギラギラと光っているが、どこか焦点が定まらず、宙を泳いでいた。

小さく息を吐くアルト。白い呼気が、瞬く間に風にさらわれて消える。

これ以上、言葉を重ねても無駄だ。彼らの鼓膜は、自尊心という名の脂で塞がれているのだから。

「わかりました。……装備は置いていきます」

背負っていたマジックバッグを雪の上に落とす。ずしりと重い音。

彼は踵を返し、猛吹雪の向こう側へと足を踏み出した。

五歩、六歩。雪を踏みしめるたび、足の裏から冷気が這い上がってくる。

「……最後に一つだけ」

足を止め、振り返らずに告げる。

「僕がいなくなれば、世界はもっと『痛く』なる。……いえ、もしかしたら、あなたたちが今まで感じていなかったものが、本来の形を取り戻すだけかもしれませんね」

「負け惜しみか! さっさと凍え死ね!」

背中に突き刺さる罵声。

だが、アルトがその場を去り、姿が吹雪に飲まれて消えた、その刹那。

視界の端、ステータスウィンドウ。緑色のHPバーがドス黒く変色し、脈打ち始めたのだ。

ドクン。

心臓を直接鷲掴みにされたような、冷たい不快感。

第2章: 剥がれ落ちる皮膚

国境付近の開拓村、ラズベリー。

泥と汗、そして家畜の糞の臭い。

むせ返るような悪臭の中、アルトは粗末な木箱に腰掛けている。

目の前には、鍬を振るいすぎて指の皮がめくれ、赤黒い肉が見えている農夫。

「手を」

アルトが手首を掴む。土で汚れた爪、ひび割れた皮膚。その感触はザラザラとしていて、温かい。

スキル『ペイン・イーター』、発動。

眉間が、ピクリと動く。

指先に突き立てられる、焼けた鉄串の如き激痛。それが神経を駆け巡る。

だが、表情は能面のように動かない。慣れている。この程度の痛みは、呼吸と同じ。

「あ……あれ? 痛くねぇ」

目を丸くし、自分の手をまじまじと見つめる農夫。傷が消えたわけではない。ただ、苦痛だけが消失したのだ。

「作業が終わったら、セリナ……いえ、教会の司祭に治療してもらってください。痛みがないからといって、無理をすれば壊死しますよ」

「ありがとう! ありがとう先生! これで今日も畑に出られる!」

涙を溜めて握りしめられる手。その掌の熱が、アルトの冷え切った心臓をわずかに温める。

自分はここにいていいのだと。他人の苦痛を吸い上げることでしか証明できない存在意義が、肯定された気がした。

一方、王都へと続く街道沿い。

『天雷の剣』の野営地は、かつてないほどの異臭と殺気に包まれていた。

「いってぇぇ……クソッ、なんだこれは!」

黄金の篭手が地面に叩きつけられる。

鉛のように重い右腕。剣を振るうたび、筋肉の繊維が一本一本引きちぎれるような感覚。

魔剣の反動。今までアルトが肩代わりしていた『肉体への負荷』が、ダムが決壊したように押し寄せているのだ。

「セリナ! ヒールだ! 早くしろ!」

「やってますぅ! もう三回もかけたじゃないですかぁ!」

金切り声を上げるセリナ。充血した目、目の下にはどす黒い隈。

美しいピンクブロンドの髪は脂ぎり、無惨に乱れている。

「治らないんですっ! 傷なんてどこにもないのに、体が……体が熱い! 頭の中で誰かが叫んでるんですぅ!」

頭を掻きむしる指先。爪が頭皮を傷つけ、血が滲む。

彼女の『ハイ・ヒール』は肉体の欠損を修復するだけ。魔力の乱流による神経の焼き付きや、精神の摩耗までは届かない。

「うるさい! 黙れ! 敵だ、敵が来てるぞ!」

何もない茂みに向かって剣を構えるグレン。

風で揺れる枝葉の音が、魔物の唸り声に聞こえる。

眠れない。目を閉じれば、今まで斬り殺してきた魔物たちの断末魔が、耳元で再生されるからだ。

「おい、ポーションを出せ! アルトはどこだ!? あいつに痛みを取らせろ!」

錯乱し、虚空に向かって怒鳴り散らす。

だが、返ってくるのは冷ややかな風の音だけだった。

第3章: 喰らい尽くす狂気

開拓村、ラズベリー。そこでの生活は、偽りの穏やかさに満ちていた。

淹れたての紅茶。安物の茶葉だが、湯気と共に立ち上る渋みのある香りが、張り詰めた神経を緩めてくれる。

だが、その安らぎは粉々に砕かれた。転がり込んできた、一人の難民によって。

村の集会所。煤けた木の床に突っ伏し、ガタガタと歯を鳴らす男。

服は焼け焦げ、皮膚はただれ、目は恐怖で見開かれたまま。

「や、焼かれた……『天雷』だ……」

絞り出された言葉。アルトの手から、カップが滑り落ちる。

陶器が砕け、褐色の液体が床に広がった。

「『天雷の剣』が……村を?」

「魔物だと言って……あいつら、笑いながら……俺の家族を……!」

泡を吹いて気絶する男。

アルトは自身の胸を強く押さえた。心臓が早鐘を打ち、胃の腑から酸っぱいものがせり上がる。

理解、した。

自分が遮断していたのは、単なる「筋肉痛」や「疲労」などではない。

グレンが振るう魔剣、セリナが祈る聖なる光。それらは強力すぎるがゆえに、使用者の精神を蝕む『呪い』を帯びていたのだ。

『狂気』という名の猛毒を、アルトはずっと飲み込み続けていたことになる。

フィルターを失った彼らは今、純度百パーセントの狂気を脳髄に流し込まれている。

幻覚。村人を魔物に、赤子の泣き声をオークの咆哮に誤認して。

「……僕の、せいだ」

震える唇。

彼らを増長させ、その代償を教えず、ただ機械的に痛みを取り除き続けた。

彼らを『人間』として繋ぎ止めていたのは、他ならぬ自分という『枷』だった。

枷が外れた怪物は、もう止まらない。

椅子が倒れる音。それが、静寂を切り裂いた。

第4章: 瓦解する栄光

王都近郊、ベルン。かつての栄華は見る影もない。

火の海と化した城壁都市。

太陽を覆い隠す黒煙。昼間だというのに、世界は薄暗いオレンジ色。

石畳には瓦礫が散乱し、鼻をつくのは肉が焦げる臭いと、鉄の錆びた臭い。

「ギャハハハハ! 死ね! 死ね! ドラゴンめ!」

大通りの中央、黄金の剣を振り回す影。

あまりにも無惨な姿。

自慢の鎧はひしゃげ、返り血でどす黒く変色している。整っていた金髪は抜け落ち、頭皮が剥き出しの部分すらあった。

民家の壁に向かって叩き込まれる、必殺の『天雷剣』。崩れ落ちるレンガの下に、逃げ遅れた老婆がいることも知らずに。

「きゃははっ、痛い? 痛いですよねぇ? 治してあげますぅ!」

瓦礫の山、踊り狂うセリナ。

ボロボロに裂けたシスター服、肌には自傷行為による無数の爪痕。

上半身だけになった衛兵の死体に向かって、過剰な魔力を注ぎ込んでいた。

「『ハイ・ヒール』! 『ハイ・ヒール』! もっと! もっと!」

死体の肉が異常な速度で増殖し、ブクブクと泡立ちながら膨れ上がる。それはもはや人間の形をしていない、ピンク色の肉塊。

「ひぃ……助けてくれ……誰か……」

路地裏に隠れ、絶望の表情で空を見上げる市民たち。

彼らが崇めていた英雄は、災害そのものだった。

コツ、コツ、コツ。

炎の爆ぜる音と狂乱の叫び声。そこに混じる、静かで規則的な足音。

炎のカーテンをくぐり抜けて歩いてくる、灰色のローブ。

深淵の如き黒い瞳。その奥底に揺らめく、青白い炎。

アルトは、肉塊と化した衛兵を一瞥し、そしてグレンへと視線を移した。

「……終わらせましょう。この悪夢を」

低く、しかし戦場の喧騒を圧して届く声。

かつての仲間の耳に。

第5章: 終焉の抱擁

「あ……? アル、ト……?」

グレンの手が、止まる。

血走った目が捉えたのは、かつての仲間。

一瞬、その表情から狂気が抜け落ち、幼児のような怯えが浮かんだ。

「痛い……痛いんだよアルトぉ! 腕が! 頭が! 中から蟲が這いずり回ってるみたいなんだ!」

剣を取り落とし、自分の顔を両手で覆う。指の隙間から、涙と鼻水が溢れ出し、血と混ざり合って顎を伝った。

「なんで俺を置いていった! お前がいなきゃダメなんだ! 俺は勇者だぞ!? こんな痛み、あっていいはずがない!」

セリナもまた、アルトの足元に這いずってくる。

「アルトさぁん……治してぇ……私の肌、ボロボロなの……変な声が聞こえるの……お願いぃ……」

甘ったるい声は、今はただのガラスを引っ掻くような不快音でしかない。

二人を見下ろすアルト。

怒りも、悲しみも、もはやない。あるのは、ただ重く冷たい鉛のような義務感だけ。

「痛みを取り除くことは、もうできません」

かざされた右手。

「君たちが積み上げてきた業、逃げ続けてきた現実。……その全てを、返します」

スキル発動――『全感覚開放(センサリー・オーバーロード)』。

彼が今まで肩代わりしていた膨大な苦痛、そして彼らが犯した虐殺の罪悪感、被害者たちの断末魔。

それら全てを増幅し、彼らの神経に直接流し込む。

「あ」

限界まで見開かれる双眸。

眼球の毛細血管が一斉に破裂し、白目が真紅に染まる。

「ぎ……ぁ、あああ、ああああああああああああああああ!!!」

言葉にならない絶叫。

喉が裂け、血飛沫が舞う。

それは、人間が出せる音域を超えていた。魂がミキサーにかけられる音。

「いやぁぁぁ! 入ってくるぅ! 死んだ人たちが! 中に入ってくるぅぅ!!」

のた打ち回り、自分の喉を爪で引き裂こうとするセリナ。

圧倒的な『現実』の質量。

自分たちが何をしてきたのか。どれほどの痛みを撒き散らしてきたのか。

その情報量が、脆弱な自我を瞬時に焼き切った。

ブツン。

糸が切れる音。二人の動きが同時に止まった。

グレンは膝から崩れ落ち、セリナは仰向けに倒れる。

瞳からは光が消え、ただ虚空を映すだけのガラス玉。

廃人。精神の完全なる死。

戻り来る静寂。

燃え盛る炎の音だけが、パチパチと響いている。

動かぬ黄金の鎧。アルトはそっと手を置いた。

「……痛かったでしょう。でも、もう終わりです」

懐からハンカチを取り出し、グレンの顔の汚れを拭った。

それは、かつて彼らが英雄だった頃、アルトがいつもやっていたこと。

やがて、空から落ちてくる、白いもの。

雪だ。

炎熱に包まれた都市に、慈悲のような雪が降り注いでいた。

立ち上がり、ローブのフードを深く被った。

背中には、誰とも分かち合えない罪の重さ。だが、その足取りは以前よりも確かだった。

二度と振り返ることはない。

灰色の背中が、灰色の世界へと溶けていくまで、雪はただ、静かに降り続けた。