第1章: 氷点下の処刑

「人間の血液が凍結するのに必要な時間は、外気温マイナス30度において僅か数分」

白い息すら即座に霜へと変わる極北の地、『死の顎(アギト)』。

雪原に放り出されたアナスタシア・フォン・ローゼンベルク。かつて王都の夜会で羨望を集めた銀髪は凍てつき、針金のように頬を刺す。だが、その無機質な灰色の瞳だけが、死の世界で異質な熱を帯びていた。

纏うは、ずたずたに引き裂かれたシルクの寝間着一枚のみ。剥ぎ取られた栄華。露わになった肌に浮かぶ凍傷の紫斑。

「体温低下による思考速度の遅延。予測値より12パーセント早い」

歯が鳴る音は「ノイズ」として脳内から排除。処刑人が去った雪原、遠く響く魔獣の咆哮。しかし、アナスタシアに震えはない。視線の先にあるのは足元に転がる黒い石――無数に露頭する『燃える石(石炭)』と、自身の指先から滴る鮮血。

前世、化学プラントのエンジニアとして過労死した記憶。それが今、脳裏で数式となりスパークする。

砕いた石炭。粉末。

鋭利な氷片で自らの手首を切り裂く。

「酸化鉄、炭素、酸素供給……反応速度(レート)を最大化する」

血が熱いうちに。命が燃え尽きる前に。

血に濡れた石炭の粉を握りしめ、化学的配列で地面に叩きつける。世界に満ちる微量な魔力すらも「エネルギー保存則」の一部として取り込む。

――ボッ。

破裂音。彼女の手の中で咲く、赤黒い花。

原始の火ではない。酸素を強制結合させ、爆発的な熱量を生み出す化学の業火。

瞬時に蒸発する雪。舞い上がる白煙。

その中で立ち上がる、炎を纏った悪魔。煤と油で汚れ、ボロボロになった寝間着の裾が熱風に煽られる。

もはや、追放された哀れな令嬢ではない。

この氷の世界を焼却炉へと変える、冷酷な捕食者。

「生存確率、0.01パーセントから上昇。……さあ、文明を始めましょうか」

第2章: 泥と鉄の救世主

「あァ? テメェか、俺の縄張りで火遊びしてやがるチビは」

地響きと共に現れた肉の壁。

身長2メートル近い巨躯、無数の古傷、潰れた右目を覆う眼帯。狼の耳と太い尻尾を持つ男、ヴォルフガング。肩に担いだ巨大な斧は、彼女の細い首など一噛みで砕くと告げている。

「貴方がこの集落の管理者ですか? 非効率ですね」

見上げる首の角度すら計算済みのように、淡々と。

背後では、急造の溶鉱炉が赤々と唸りを上げている。空を汚す黒煙。リズムを刻む鉄打つ音。

「……あ?」

「労働力の配分ミス。餓死率40パーセント。人的資源の浪費です」

「な、何言ってやがる……俺たちは国に捨てられたゴミだ。死ぬのが仕事だろ!」

「訂正を。今日から貴方たちは『燃料』ではなく『エンジン』になります」

ヴォルフが斧を振り上げた、その刹那。指を鳴らす。

轟音。

敷設済みだった蒸気パイプが破裂し、高圧の熱蒸気がヴォルフの足元を直撃する。熱さにのたうち回る巨狼。彼女は煤で汚れた白衣(元寝間着)のポケットから、一枚の設計図を取り出した。

「服従か、凍死か。コストパフォーマンスの良い方を選びなさい」

数週間後。

死の顎に充満する、不釣り合いな鉄の匂い。そして何より「スープの匂い」。

空気中の窒素を固定化し、肥料を生み出すハーバー・ボッシュ法。不毛の大地で麦は育ち、家畜は太る。

配給の時間。

泥だらけの亜人の子供たちが、湯気の立つボウルを抱えて列を作る。

その中に混じり、信じられないものを見る目でスプーンを運ぶヴォルフ。

温かい。

臓腑に染み渡る熱。暴力でも略奪でもなく、知恵によって生み出されたカロリー。

「……お嬢、これは」

「アンモニア臭が微量に残存。精製プロセスの改善が必要です」

「違う! そうじゃねぇ……! うめぇ……うめぇよぉ……ッ!」

膝をついて泣く巨漢。

泥にまみれたドレスの裾を、小さな手で掴む子供たち。瞳に宿る光は、恐怖から崇拝へ。

汚れた指先で眼鏡の位置を直すふりをし、彼らの涙を冷徹に観察する。

「水分と塩分の排出は生理学的損失です。……泣く暇があるなら、石炭を運びなさい」

その声のわずかな上擦り。気づく者は、誰もいない。

第3章: 聖女の爆撃

空が、割れる。

轟音。建設途中だった第二工場を貫く光の柱。

飴細工のように捻じ曲がる鉄骨。爆風に吹き飛ばされる作業員たち。

「キャハハッ! 見つけましたぁ~! こんな汚い場所に隠れてるなんて、ゴキブリさんみたいですねぇ!」

上空に浮遊する豪奢な天蓋付きの輿。

座するのは、ふわふわとしたピンクブロンドを揺らす少女、エミリア・ホワイトフィールド。潤んだ碧眼は無邪気そのもの。高価な聖職者のローブを、フリルのついたドレスのように着崩している。

「聖女エミリア……。何故、私の座標が」

「神様が教えてくれたんですぅ! 『科学』なんて野蛮なこと、神聖な世界には要らないって!」

可愛らしく振られる杖。

それだけで降り注ぐ、物理法則を無視した巨大な火球。

心血を注いだ蒸気機関、高炉、逃げ惑う人々。理不尽な暴力による蹂躙。

「やめろぉぉぉッ!!」

絶叫し、瓦礫の下へ飛び込むヴォルフ。

そこには、アナスタシアに懐いていた狐耳の少女。

だが、遅かった。

崩落した鉄骨の下、力なく垂れ下がる小さな手。その指先が握りしめていたのは、アナスタシアが先ほど渡したばかりの飴玉の包み紙。

「あらら、潰れちゃいました? でもぉ、汚れた魂が浄化されてよかったですねっ!」

上空からの嘲笑。

灰と血にまみれた地面に立ち尽くすアナスタシア。

頭の中で組み上げてきた論理の塔が、音を立てて崩れ落ちる。

効率? コスト? リターン?

そんなものが、この圧倒的な「理不尽」の前で何の意味を持つというのか。

震える手で触れる、少女の冷たい頬。

前世の記憶。化学工場の事故。守れなかった部下たち。

そして今、またしても。

「……理解、不能」

喉の奥から漏れる、乾いた音。

赤く明滅する視界。

過呼吸気味に荒くなる呼吸。

煤で汚れた白衣の胸元を鷲掴みにし、喉が裂けんばかりに慟哭する。

「論理的では……ないッ!! こんな結末は、計算式に……ないッ!!!」

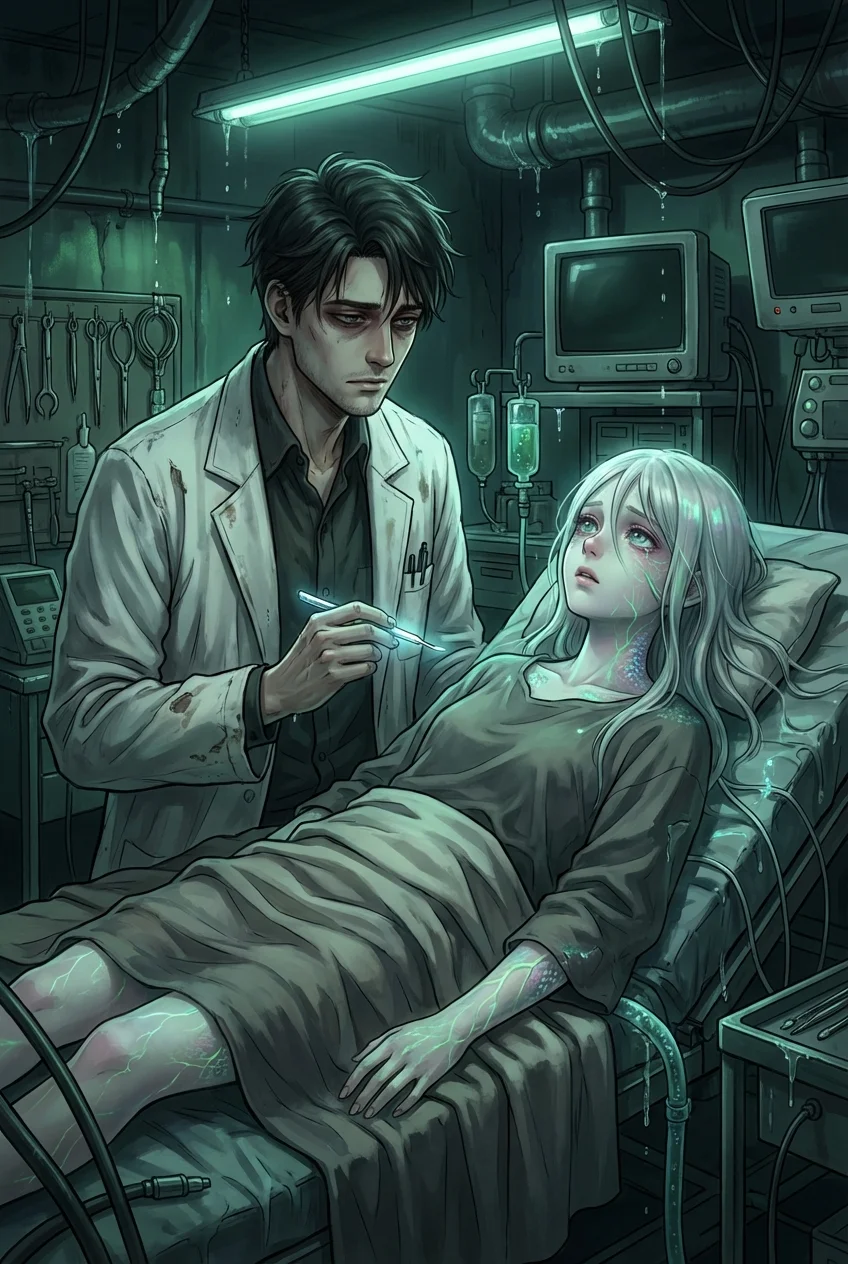

第4章: 倫理の放棄

地下壕を満たす、鼻を刺す刺激臭。

薄暗いランプの下、机にかじりつき羽根ペンを走らせるアナスタシア。

インクではない。書いているのは、復讐の設計図。

「お嬢……寝てくれ。もう三日も――」

「ヴォルフ。硝石の在庫確認は?」

「あ? ああ、あるけどよ……」

振り返るアナスタシア。

ヴォルフは息を呑んだ。

光の消えた灰色の瞳。底なしの深淵。人間らしい感情という不純物がすべて濾過され、純粋な「殺意」だけが結晶化した目。

薬品で爛れ、包帯だらけになった指先が、地図上の王都を指し示す。

「防衛ラインの構築は中止。目的変数を『生存』から『敵性存在の完全焼却』に変更します」

「焼却って……お前、本気で国とやる気か?」

「ええ。彼らが『魔法』という名の奇跡を使うなら、私は『化学』という名の呪いを使いましょう」

示された禁忌の兵器群。

TNT火薬。

マスタードガス。

王国の経済そのものを壊死させる、精巧な偽造通貨の大量生産プラント。

「……お嬢、それは」

「非人道的ですか? ええ、そうでしょうね」

歪な笑み。狂気によってひび割れていく美貌。

実験台の上、黄色い猛毒の液体が揺れるフラスコを愛おしげに撫でる。

「でも、あの子は死んだんです。神が救わなかったあの子を、悪魔が弔って何が悪い」

工場から吐き出される有毒な煙。怯えながらも従うかつての領民たち。

彼女はもはや救世主ではない。

復讐の女神(ネメシス)。

だが、その背中に狂信的な熱を捧げるしかない。彼女だけが、理不尽な神に牙を剥く方法を知っていたから。

「ヴォルフ。私の牙になると言いましたね?」

「……おうよ。地獄の底まで、付き合ってやるぜ」

「なら吠えなさい。王都を、灰の海に沈める時です」

第5章: 鉄の玉座、独りの冬

王都、炎上。

水平線の彼方から飛来する長距離榴弾砲。聖女エミリアの光魔法など、物理学の暴力の前には紙屑に等しい。

見えない死神。

着弾の数秒後に訪れる衝撃波。肺を焼く毒の霧。

へし折れる王宮の尖塔。石畳はかつての『死の顎』と同じ、瓦礫と泥の山へ。

崩れ落ちた謁見の間。

煤けたドレスを引きずり、歩を進める。

玉座の前、這いつくばるかつての王子と聖女エミリア。

エミリアの自慢のピンクブロンドは煤で汚れ、見る影もない。

「ひ、ひどいですぅ……! こんなことして、許されると……!」

「許し? 誰に乞うのですか。貴方の神は、着弾地点(グラウンド・ゼロ)にはいなかったようですが」

無表情に起こす撃鉄。

静まり返った広間に響く、冷たい金属音。

「ま、待ってくれアナスタシア! 僕は騙されていたんだ! 君の才能を改めて評価し――」

「却下。貴方たちの生存維持コストは、国家再建予算において赤字です」

パン、パン。

乾いた銃声が二回。

途絶える命乞い。床に転がる肉塊。

何の感慨もない。ただ、事務的な処理が終わっただけ。

「……終わったな、お嬢」

背後、ヴォルフの呟き。

だが、その声はあまりに弱い。

振り返れば、巨狼の腹部に刻まれた、致死量の魔法による裂傷。柱に寄りかかり、ずり落ちていく体。

「ヴォルフ……!」

「へっ……ざまあねえな。でもよ、俺の牙……役に立ったろ?」

「止血を。凝固剤と縫合糸を準備します。生存確率はまだ――」

「計算はやめろよ、アナスタシア」

血まみれの大きな手が、白衣を汚す。

残った左目で、彼女の凍り付いた瞳を覗き込むヴォルフ。

「笑えよ。アンタは勝ったんだ。世界を変えたんだ……」

「貴方が死ねば、労働力の損失が……私の、私の計算が……!」

「……あったけェな、お前の作った火は」

滑り落ちる手。

動かなくなる巨体。

静寂。

勝利の凱歌はない。

あるのは、風が吹き抜ける音と、冷え切ったエンジンの冷却音。

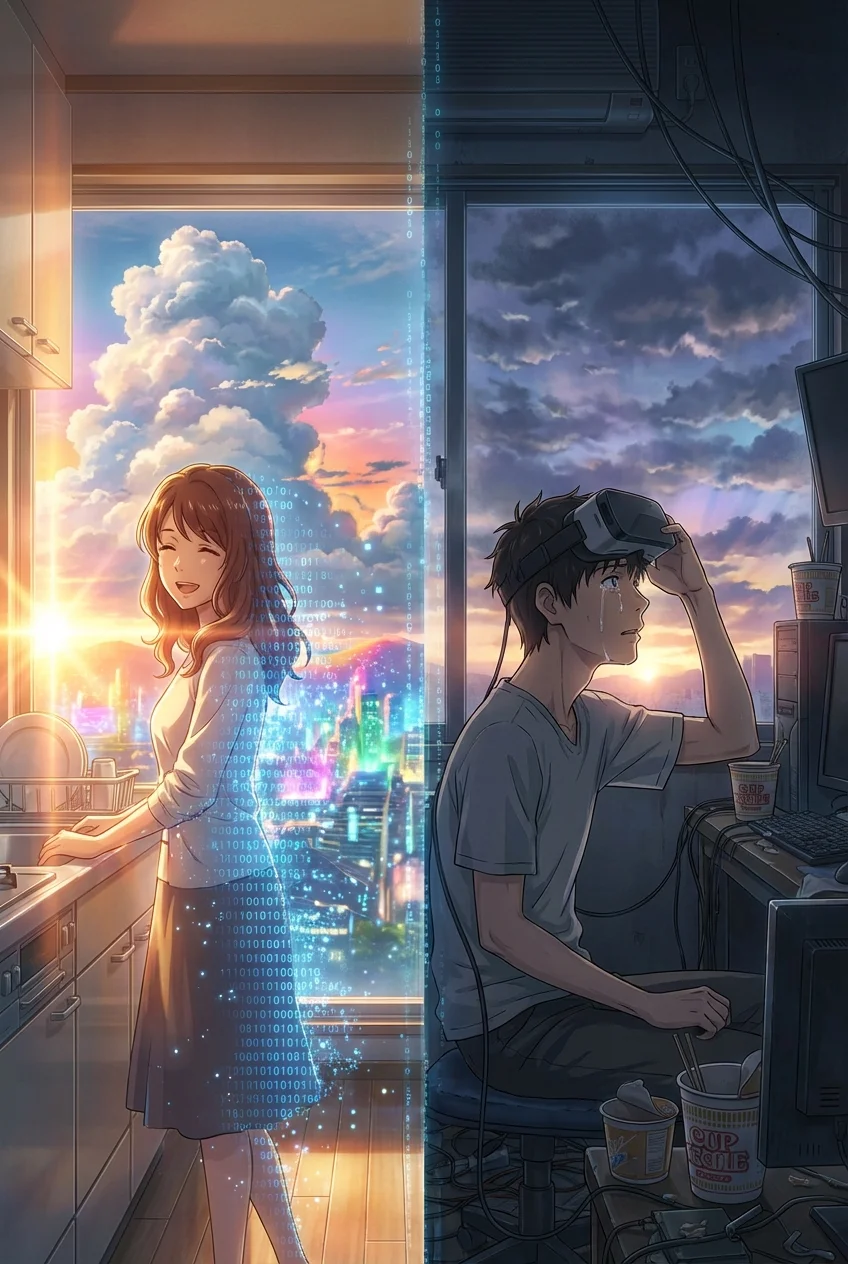

王のいない鋼鉄の玉座。アナスタシアはそこに腰を下ろした。

窓の外、黒い煙を吐き出し続ける工場の煙突。国は富むだろう。民は飢えることなく、科学の恩恵を受けるだろう。

だが、この広い玉座の間には、彼女しかいない。

「……寒いです」

抱く自身の肩。

かつて極寒の流刑地で感じた寒さとは違う。

骨の髄まで凍り付くような、永遠に溶けることのない孤独。

煤煙で曇った空から降り注ぐ、黒い雪。

灰燼のプロメテウスは、世界を照らす火を手に入れた代償に、自らの心を焼き尽くしてしまった。

瞳から零れ落ちる一雫。

頬を伝い、冷たい床に落ちて、凍り付く音さえ立てずに消えた。